暴雨來襲經常造成“城市觀海”的奇景,也一再使人們意識到城市排水的重要性。德國的排水系統不僅高效還兼具平衡城市生態系統的功能,堪稱楷模。

暴雨來襲經常造成“城市觀海”的奇景,也一再使人們意識到城市排水的重要性。德國的排水系統不僅高效還兼具平衡城市生態系統的功能,堪稱“楷模”。

1842年,漢堡最早開始修建全城范圍的排水系統。1867年,法蘭克福建成了第一個系統性的現代化下水道系統。可以說,德國開啟了整個歐洲大陸排水系統建設的新起點。

19世紀,隨著工業化發展,德國城市化進程加速,大量涌入城市的人口造成當時的城市衛生系統不堪重負,傳染病肆虐。1831年,德國發生了第一次大規模霍亂。到19世紀中期,霍亂、傷寒等疾病在德國城市中頻繁爆發。建立完善的城市供排水系統成為必然的選擇。

1842年,在英國工程師William Lindley的規劃下,德國城市漢堡率先建起了最初的城市排水系統和第一個污水處理廠。隨著漢堡市的不斷擴大,排水系統也不斷擴展,并先后建起了十幾個污水處理廠。這個系統還包含一個沖水系統,每周利用潮水清理主要的下水道。雖然當時的設備簡陋,并沒有徹底解決水污染等問題,但這樣的設計理念仍具有里程碑的意義,很快就被歐洲和美國的一些城市所學習。1867年,法蘭克福建成了第一個系統性的現代化下水道的系統。該系統將污水進行分類疏導,最后排入河流,并與整個城市的排水系統進行整合,極大地提高了效率。

根據2010年德國聯邦環保局的統計數據,如今德國的公共排水管道已長達540,000公里,大約可環繞地球13圈半,專門的雨水排水管道長66,000公里。

德國最大的慕尼黑Hirschgarten Park地下儲水設施

德國建立了綜合性的排水系統,每年可以處理101億立方米的污水和雨水。地下排水管道分為污水雨水合流管道和污水雨水分流管道,既可以防止城市內澇,同時還可以蓄積雨水,以便利用。以慕尼黑為例,暴雨來臨時,慕尼黑的13個總容量達70.6萬立方米的地下儲水庫可暫時貯存雨水,成為暴雨進入地下管道之前的緩沖閥門,然后將雨水緩慢釋放到地下排水管道,以確保進入地下設施的水量不會超過最大負荷,最終將雨水引入Isar河。

在德國,大城市每年投入到下水道系統的預算都在上億歐元,維護費用在每公里年均5000歐元左右。水務部門的閉路電視系統對地下管道進行24小時的實時監控,一旦發現問題會及時進行維修。

德國的雨水排水系統還包括強制性的透水路面的設計,不僅解決了路面積水問題還兼具增加城市綠化、吸附粉塵、降噪等平衡城市生態系統的功能。

從上世紀60年代起,德國就致力于開發各種雨水滲透裝置。在新建工業、商業及居民小區前,住宅、廠房、花園等建筑均要設計雨水利用裝置。1973年,德國聯邦交通部就制訂了《路面結構內部排水系統設計指南》,要求所有重要的路面設置內部排水系統,否則會追究相關人士的法律責任。目前,德國新的《混凝土路面磚》標準中規定:“如果制造有面層的路面磚,面層混凝土必須與基層混凝土牢固黏結,并有10%以上的孔隙,使水能夠滲入地下。”

德國的很多城市在不同的區域鋪設不同的透水路面。人行道、自行車道、郊區道路等受壓不大的地方采用透水性地磚,這種磚本身可透水,磚與磚之間采用了透水性填充材料拼接;居民區、街頭廣場等更需要綠化和美化,因此這些地方選用實心磚鋪路,但磚與磚之間會留出空隙以便透水;居民區、校園和公園等地的步行道路由于路面使用率高,大多用細碎石或細鵝卵石鋪路;停車場的地面則選擇有孔的混凝土磚,并在磚孔中用土填充,這樣有利于雜草生長,讓其成為城市綠化的一部分。此外,道路兩邊還修有引流暴雨的溝壑。

透水路面的設計除了解決積水問題,還有平衡城市生態系統的其它功能。例如,雨水由透水路面滲入地下,可補充地下水資源。此外,透水地面的孔隙多,增大了地表面積,對粉塵有較強的吸附力,既減少了揚塵,又降低了噪音。

在德國,地表明溝不僅作為下水道之外的重要的雨水傳輸途徑,還模擬天然河道,融入城市景觀,即實用又美觀。

從降雨徑流傳輸與貯存技術來看,德國傳輸徑流主要有地下管道和地表明溝兩種形式,其中地下雨水管線不僅要考慮雨水傳輸,同時還要考慮儲存雨水和減緩洪峰的功能;地表明溝則既考慮了雨水傳輸的功能,也考慮了其對構造城市景觀的作用。地表明溝通常被模擬為蜿蜒曲折的天然河道。對于降雨徑流的貯存形式,德國城市的居民區一般采用人工湖或構造水景觀,或者通過綠地、花園或人工濕地來增加雨水入滲;家庭中則一般設有預制混凝土或塑料蓄水池。

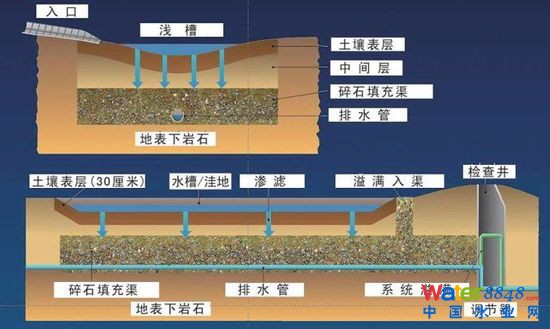

“洼地——滲渠系統”示意圖

此外,德國近年來開始推廣的“洼地——滲渠系統”使各個就地設置的洼地、滲渠等設施與帶有孔洞的排水管道相連,形成了一個分散的雨水處理系統。低洼的草地能短期儲存下滲的雨水,滲渠則能長期儲存雨水,進一步減輕了排水管道的負擔。

德國的排水系統不僅高效實用,還兼具多重功能并融入了城市景觀,如今柏林、漢堡、科隆等城市還興起了“下水道旅游”,使其又增加了新的“用途”。

文章部分內容參考:

https://www.destatis.de

http://www.dvgw.de/

http://www.umweltbundesamt.de/

各國的排水系統大曝光:德國80%路面可透水無積水

來源:《生命時報》2012年7月27日

事實上,近幾年來,北京遇到的大雨并不少見,它們或多或少都給人們帶來過一些麻煩。可是,這一次,暴雨的規模已經超出了所有人的想象。

在一片大雨傾盆中,關鍵詞“傳遞正能量”取代了曾經的調侃語“歡迎到北京來看海”,無數人向素不相識者伸出了援手。有私家車組成“雙閃志愿者”車隊,免費接送滯留機場的乘客;有商家、市民打開家門,為受困者免費提供食宿;有環衛工人拿身體作警告標志守在被水沖掉的井口旁;有路人和救援人員一起奮力搶救被淹的車主……人與人之間的溫情、大愛,在這一刻體現無疑。只是,感動之外,我們不得不面對37條逝去的鮮活生命,190萬受災人口,以及近4.5億元的經濟損失。

暴雨中,道路積水、路面塌方能否避免?當然能。一套完善可靠的排水系統完全可以解決這一問題。至少我們現在就已看到,相對于被雨水淹沒的城市路面,已歷經600年風雨的故宮卻未現積水。

據稱,北京市排水系統設計的是1到3年一遇。這個標準意味著北京只能適應每小時36—45毫米的降雨。可同是國際大都市的紐約排水設計為10至15年一遇,東京是5至10年一遇,巴黎是5年一遇,其間差別可見一斑。

在城市建設的高速發展中,我們不得不承認,排水系統終究是慢了一步。而慢的這一步,帶給我們的可能不僅是一場災難,還有補救時需耗費的巨大時間和經濟代價。就像如今備受肯定的日本東京排水系統,也曾因早期“先地上后地下”的決策受到城市內澇的困擾。為了這一困擾的解決,他們足足花去了三四十年。所謂“沒有遠慮,必有近憂”,城市建設尤其如此。

一場暴雨考驗了一座城市。我們期待,某天,當又一場傾盆大雨來臨,我們可以用事實來印證中國臺灣作家龍應臺所做的假設:足足下3個小時……你撐著傘溜達一陣,發覺褲腳雖濕卻不臟,交通雖慢卻不堵,街道雖滑卻不積水……

日本排水系統像宮殿

日本排水系統像宮殿日本排水系統像宮殿

日本是海洋性氣候國家, 很多地下排水系統主要是為避免受到臺風雨水災害的侵襲而建的。

在日本城市中經常可以看到很多“溝渠”,這些溝渠很多都是疏導城市地面積水的“排水道”。排水道最寬可達4至5米,深6米左右。溝渠中的水回流到城市的“中水處理廠”,那里會將雨水凈化成中水再次使用,一般用于高速公路休息處廁所沖水,或者用于公共綠化帶的澆灌。

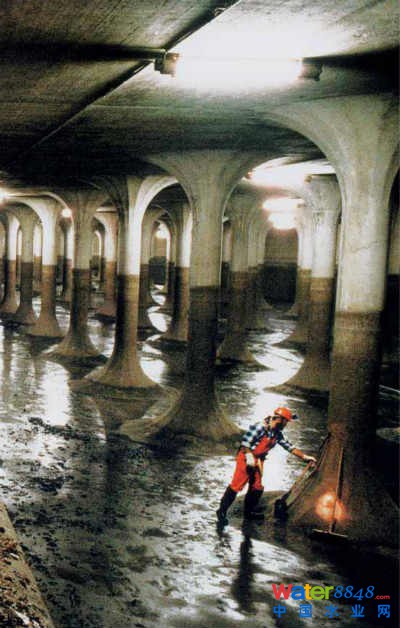

1992年,日本在埼玉縣修建了一座宛如“地下宮殿”的暴雨排水系統,守衛日本東京地區免受水災侵襲。首都圈外圍排水系統于2006年竣工,由一連串混凝土立坑組成,每個混凝土立坑有65米高(約22層樓)、32米寬,在地下50米深處,由6.3公里長的隧道串接而成,除此之外,還有一座巨型調壓水槽:25.4米高(約八層樓)、177米長、78米寬,內有59支混凝土支柱,總貯水量為6.7萬立方米,以1.4萬匹馬力的渦輪機達到最大排水量每秒200立方米。

但這像宮殿一般的排水系統其實是無奈之舉。1950年,日本的城市化進程開始加快,但那時很多的建設也是“先地上后地下”,優先解決住房、交通等設施,顧不上排水系統。到上世紀90年代發現僅通過加大排水能力和“雨水蓄滯”已經難以解決問題,于是不得不建設地下排水管。但這時地下排水系統建設花費的成本就要大得多,因為城市地下空間已經高度開發利用,修排洪道必須避開大樓地下室及地鐵系統。

德國80%路面可透水

在德國,記者很少見到路面積水。究其原因,這與德國城市80%改用透水地面有關。

在德國,不同的區域會鋪就不同的透水路面:像人行道、步行街、自行車道、郊區道路等受壓不大的地方,采用透水性地磚,這種磚本身可透水,磚與磚之間采用了透水性填充材料拼接。自行車存放地和停車場的地面,選擇有孔的混凝土磚,并在磚孔中用土填充,這樣有利于雜草生長,從而使地面的40%具有綠化功能;考慮到居民區、公園和街頭廣場更需要綠化和美化,因此這些地方選用實心磚鋪路,但磚與磚之間會留出空隙;居民區、校園和公園等步行道路由于路面使用率高,用細碎石或細鵝卵石鋪路會更合適。此外,在道路邊修建引流暴雨的排溝壑。

這些排溝壑直接連通市政排水管道。德國聯邦統計局發布統計,德國全境共有51.5萬公里長的排水管道,可環繞地球13圈,每年可以處理94億立方米的污水和雨水。

19世紀初,德國雖然修了簡陋的城市排水系統,也是污水和雨水一起排放,也沒有污水處理系統。直到19世紀40年代,德國漢堡的老城區重建時,英國工程師林德利為漢堡設計了一套全新的排水系統。1842年,漢堡開始修建遍布全城的排水系統。該系統還包含一個沖水系統,每周利用潮水清理主要的下水道,以防堵塞。這種排水設計理念很快就作為樣板,被歐洲和美國的其他城市效仿。漢堡的這個系統是歐洲大陸上第一個現代意義上的城市排水系統,因此具有里程碑意義。

法國巴黎的下水道。

法國巴黎的下水道。英法下水道百年不積水

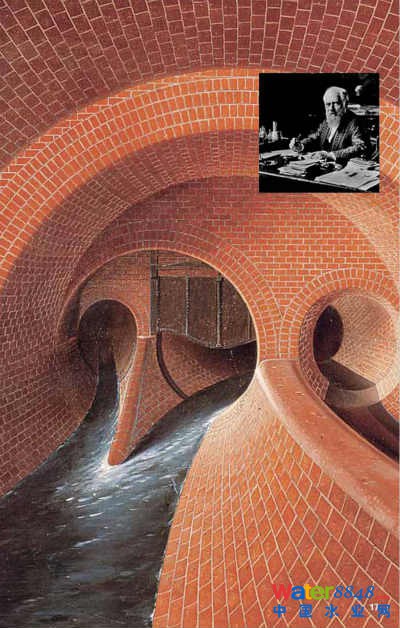

在100多年前,法國大文豪雨果曾說過:“下水道,是一座城市的良心。”每當暴雨來臨時,“城市的良心”便會接受嚴峻考驗。法國巴黎和英國倫敦的下水道系統,都已經有上百年的歷史,卻仍然保持著強大的排澇功能。

巴黎經常下雨,人們出門都習慣帶傘,然而在雨天行走時,濕鞋的情況卻很少見,更鮮有發生由于下雨積水導致的交通堵塞。這與巴黎地下那條世界聞名的下水道是分不開的。

巴黎的城市下水道完成于近200年前,巴黎人前后共花了126年的時間才修建成功。全城下水道長達2340公里,管道都是處在巴黎市地面以下50米,有2.6萬個下水道口,其中1.8萬個是可以進人的。巴黎總共有400名下水道維護工、600名地面作業工,負責整個下水道網絡的維護。這樣的市政工程,雖然初期投資相當巨大,但是在后期的使用過程中卻節省了大量的人力和物力。任何一條管線泄漏、短路或者其他故障,工人都可以隨時進入地下維修。

英國排水管道系統的建立,與霍亂肆虐大有關系。18世紀,歐洲多次爆發霍亂,后來醫學專家經過研究最終得出結論:霍亂是由水源造成的。由于倫敦沒有普及自來水,飲用水多是靠水泵抽取的地下水,而那時地下水已經嚴重污染,于是改造倫敦地下排水系統的任務迫在眉睫。

1856年,一個名叫巴瑟杰的人承擔了設計倫敦新排水系統的任務。他計劃將所有污水直接引到泰晤士河口,排入大海。下水道在倫敦地下縱橫交錯,全長達到2000公里,不但霍亂沒有再大規模爆發,泰晤士河造成的內澇也解決了。現在,市政部門會隨時根據街區改建、道路改線等調整這些修建于1個世紀前的下水道。

災害天,美國短信預警

相比許多國家,加拿大是個天災人禍比較少的國度,即便如此,政府及氣象部門也非常重視對自然災難的預警方案。

以四季多雨的溫哥華為例,每天電視和廣播都會分時段預告幾天內的天氣并提示市民留意過高的降水量及可能受影響的路段。如果出現暴雨,電視和廣播會每個小時向市民播報天氣情況、路況以及需要注意的事項。

美國也是自然災害頻發的國家,夏季季風區的颶風、海嘯,中部的龍卷風和冬季的暴風雪等極端天氣,都會對城市及其居民構成威脅。在災害預警方面,美國具有較豐富的經驗。美國國家氣象局及一些極端天氣預警部門(如颶風預警中心)會通過不同平臺實時發布氣象信息資料,包括廣播、電視和網絡。極端天氣,如颶風、暴風雪等來臨前,相關預警信息不僅會在上述平臺播出,也會通過電郵、博客、微博和手機短信等直接通知到市民。

在災難中,也會給民眾發送一些提示性信息,如雷擊時應如何尋找安全隱蔽物,暴風雪或泥石流發生時哪些道路無法通行,哪些航班會被延誤,哪些地方提供庇護所等,突然停電后有哪些注意事項等,這些預警和信息提示,可以避免民眾在危險中盲目外出,既危險又加劇秩序的混亂。

盡管如此,美國的災害預警也并非十全十美,“9·11”后美國曾號召各州、市完善預警體系,但5年后的2006年,美聯邦國土安全部仍指責許多地方災難預警體系和緊急疏散方案制訂、完善不力,2005年的“新奧爾良風災”更成為許多美國人至今不堪回首的一幕,上萬人因此喪生

美麗自然的排水系統 德國—慕尼黑

2015-07-07 來源: 中國天氣網北京站

德國慕尼黑的市政排水系統的歷史可以追溯到1811年。地下總長2434公里的排水管網中,有13個地下儲存水庫,總容量達70.6萬立方米。如果暴雨不期而至,地下儲水庫就可以暫時存貯雨水,再慢慢釋放入地下排水管道,以確保進入地下設施的水量不會超過最大負荷。

Isar河(伊薩爾河)源于慕尼黑南面的阿爾卑斯山,穿過慕尼黑城,一路向北最終匯入多瑙河。如此清澈的河水,竟然有相當一部分是來自于慕尼黑城每天所排進去的生活污水、工業廢水和落在地面的雨水。Isar河海涵了這些“污水”而依然美麗的功勞,要歸功于慕尼黑出色的市政排水系統和管理機構。

為防止Isar河泛濫成災,慕尼黑一直在不斷的擴大灘涂,河兩邊的濕地和綠地。這樣在河水高漲的時候,利用大面積濕地和植被對水的涵養能力,減少河水對兩岸的壓力。而在平時,大面積臨水的綠地也為市民提供了很好的休閑的去處。