【干貨】節能環保央企名錄及其涉足環保的三大原因

導讀: 談到節能環保產業的央企,大家立馬會想到中節能和光大國際,同樣是老牌環保類公司,同樣基本覆蓋環保全產業鏈,同樣在固廢處理、水務處理和清潔能源領域有多個行業知名的項目,今天,就帶大家縱覽一下從事各個細分環保行業的央企情況。

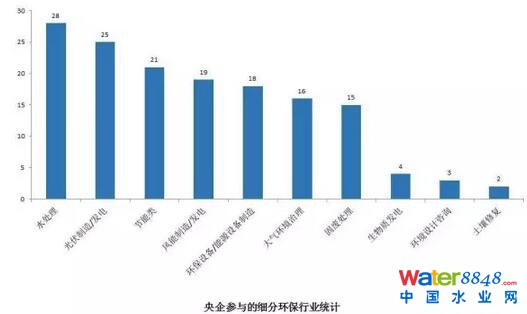

雖然小編在算之前就預計會有較多的央企涉足環保,但真正統計的結果還是讓人吃驚。在128家央企中,已經有61家央企涉及節能環保和新能源行業。105家國資委下屬央企有57家有節能環保和新能源業務,28家金融機構中有4家有環保類業務。綜合來看,近半數的央企已經進入環保業,其中90%以上的重工業國企都已經進入環保業,再次印證了環保業是個被各方看好的朝陽產業。

從細分行業來看,參與水處理的企業最多,有28家央企開展了各類水處理業務,包括工業廢水處理、農村分布式水站處理和城市傳統水務。排名第二的業務是光伏制造和發電,共有25家央企。節能類業務排名第三,共有21家央企參與相關業務,包括合同能源管理、建筑節能和工業節能等領域。19家央企參與風機制造和風能發電業務。18家央企參與環保設施或新能源設備制造業務。16家央企參與大氣環境治理業務,包括脫硫脫硝業務和除塵業務。15家央企參與固廢處理業務,除環保類業務占比較大的幾家央企有較多垃圾焚燒業務,大多數以工業危廢處理和工業廢物回收再利用為主,其中4家公司還參與生物質發電業務。此外,還有3家央企涉足環境設計和咨詢、2家涉及土壤修復、2家涉及環境監測和智能電表等更為細分的行業。

涉足環保原因一:本身業務鏈的自然延伸

在看過數據統計后,小編再稍微深入一點分析分析,各央企為什么會進入環保產業呢?

很明顯的一點是,許多工業型央企本身的主營業務需要末端處理,很大一部分環保業務是央企本身業務鏈的自然延伸。典型的案例如火電龍頭企業之一國電集團,成立了國電科環公司專營旗下所有火電廠的脫硫脫硝業務,隨著子公司實力的增強也開始接其他公司的脫硫脫硝BOT項目。再比如中國醫藥集團總公司,看上去和節能環保離得更遠,但其主營業務制藥本身會產生大量的污水,這一塊專業的制藥污水處理成為其子公司中國醫藥集團聯合工程有限公司的重要業務之一。

涉足環保原因二:利用原有業務橫向拓展

一部分央企開展環保業務的是利用原有業務打開的市場進行橫向拓展,在熟悉的市場投放新的產品。典型的案例是中國能源建設集團有限公司旗下的葛洲壩集團。葛洲壩大家都熟悉,本身的主業是做水利的。做好水利以后,發現相關的區域的水處理市場客戶關系被打通,水處理的業務模式和技術路線和水利有相似之處,于是自然地進入了水處理市場。在經過初始項目培育后,葛洲壩的水處理業務逐漸成熟并逐步攻占新的市場。

談到節能環保產業的央企,大家腦海中第一印象就是兩家巨頭——中國節能環保集團公司和中國光大國際有限公司。同樣是老牌環保類公司,同樣基本覆蓋環保全產業鏈,同樣在固廢處理、水務處理和清潔能源領域有多個行業知名的項目。

然而,隨著近些年來國家整體經濟轉型和環保領域飛速發展,越來越多的央企開始玩“跨界”進入環保業,這其中比較知名的包括中信旗下的中信環境投資集團有限公司、中廣核旗下的中國廣核新能源控股有限公司等。這些跨界進入環保界的央企有些剛剛起步,有些剛有起色,有些已經爐火純青了。今天,就帶大家縱覽一下從事各個細分環保行業的央企情況。

需要提請注意的是,按照環保業的習慣,“新能源”指的是風能、太陽能、核能、地熱能等,不包含水電和新能源汽車、新能源電池等業務。

近半數央企涉足環保類業務,水處理光伏最受青睞

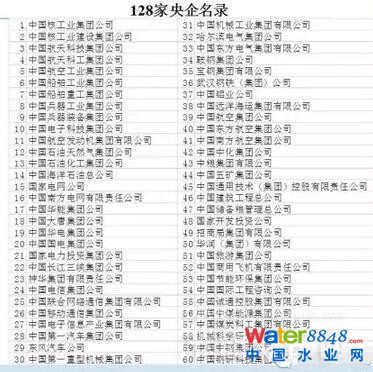

我們通常意義上講的“央企”是指由國資委和財政部直管的企業。目前,國資委直管105家央企,財政部直管23家央企(均為金融類機構),共計128家央企。

涉足環保原因三:看好市場往里闖

如果說原因一和原因二可以讓環保業務和央企本身主業發揮一定的協同效應的話,由于原因三而進入環保產業的央企更多的是出于看好環保產業整體發展的緣故。這些企業本身要么資金充裕需要需要新的投資點,資本密集和政策推動的環保行業恰好滿足它們的需要,典型的案例是中信成立中信環境投資集團,一下子同時進入水處理、垃圾焚燒和危廢處理三個子版塊,動作不可謂不大。也有一些企業由于行業整體處于衰退期,急需要新的業務增長點來滿足國資委保值增值的要求。比如傳統的鋼鐵企業最近面臨困難,鞍鋼為了一定程度地減少虧損,其旗下鞍鋼集團工程技術有限公司就最新涉及了合同能源管理和環保工程EPC總承包類業務,以此來彌補鋼廠現有建設開工不足的問題。

小心,環保業沒那么簡單!

經過簡要介紹,相信各位讀者已經初步了解為什么央企紛紛要投入財力物力進入環保業了吧。不過,在這兒我們得給各央企也提個醒,任何行業都有其專業的門檻,環保產業也不例外。新成立的環保業務產生之初就要面臨專業的以環保為主業的央企、實力強勁的地方性國企和技術上有比較優勢的民企的多重圍剿。特別地,帶上了國有資本帽子的民企更是如虎添翼。近年來,啟迪桑德、東江環保、碧水源等“混合所有制”企業也不時在競爭中擊敗地方性國企乃至央企拿到項目。此外,環保產業作為典型的公共事業,投入大產出慢,前期需要較大的資金凈投入,相關央企也要做好心理準備。中鋁集團就是一個典型案例:中鋁早早地就在環保行業布局,進入大氣治理脫硫脫硝業務。但是由于企業的持續虧損,現金流不足,不得不忍痛在環保行業恰逢轟轟烈烈大發展的時候將旗下五家企業燃煤發電機組的脫硫脫硝、除塵等環保資產以17.59億元的價格轉讓給民企國電清新。

總體來看,央企大舉進入環保產業有其必然性和合理性,在戰略上也許是走了一步好棋,但千里之行始于足下,戰術上環保產業內部企業的競爭和廝殺才剛剛開始。