排水·防澇|天津文化中心生態排水防澇系統

目前世界上很多國家和地區已經認識到了雨洪管理的價值,采用各種技術、設備和措施對雨洪進行利用、控制和管理。

天津作為一個資源性缺水和飽受內澇之苦的城市,在舊城區改造和重新規劃開發時對排水防澇系統提出了更高的要求。

項目概況

天津市文化中心位于天津市河西區,西側與迎賓館和天津大禮堂毗鄰,總面積約90公頃。原為天津樂園,為市中心較為開放的公共區域。

周邊市政雨水管網排水能力低于1年一遇水平。但由于原有大面積透水性較好的綠地和水面,徑流產量較小,雨水基本不外排。

生態排水防澇設計標準

該項目中設計標準參考《室外排水設計規范》中相關規定和德國新加坡先進案例的做法引入適合城市中心地塊的排水防澇標準:按照雨水管渠設計重現期采取特大城市中心城區3-5年的標準,雨水調蓄排放標準為三年一遇。

兩小時降雨歷時開發后外排徑流峰值不超過開發前的徑流峰值,中心湖體最高水位和常水位之間容納100年一遇暴雨可不漫溢。

概念設計流程

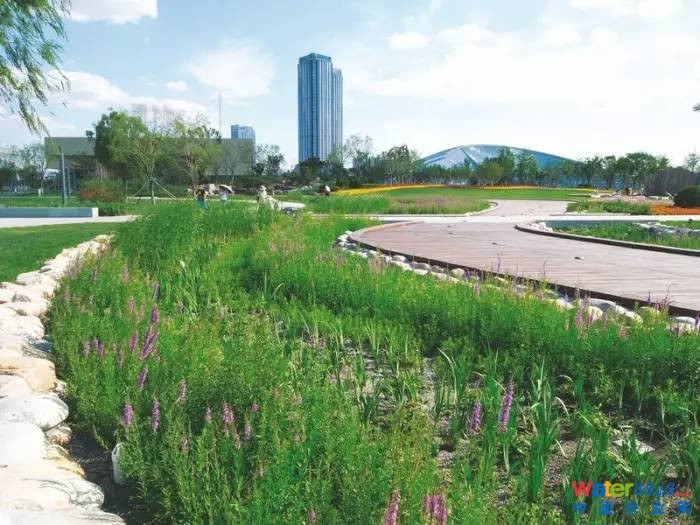

降雨發生后,內排區域屋頂、道路和綠地的雨水將被不同形式的排水溝、入流井和雨水管道匯集,經過沉淀井的預過濾和沉淀,進入地下模塊化調蓄溝里。

在調蓄溝中,水流得到滯留,雨水峰值變小,并通過終端設置的泵房送至生態凈化群落,經過凈化過后進入中心湖中儲存。外排區域的雨水也會經過收集和沉淀的過程,最后通過調蓄溝滯留后流入市政管網。

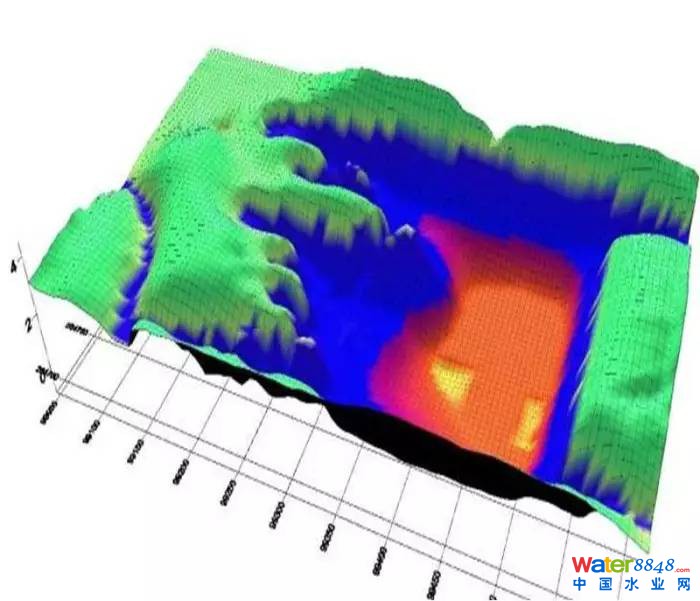

場地排水分區劃定

根據場地整體布局和豎向規劃,整個場地可劃分為22個排水分區流域。其中內排(排入調蓄溝和中心湖后再溢流入市政管網)和外排(排入調蓄溝后進入市政管網)面積分別占場地總面積的53%和47%。

管網和設施基本布局

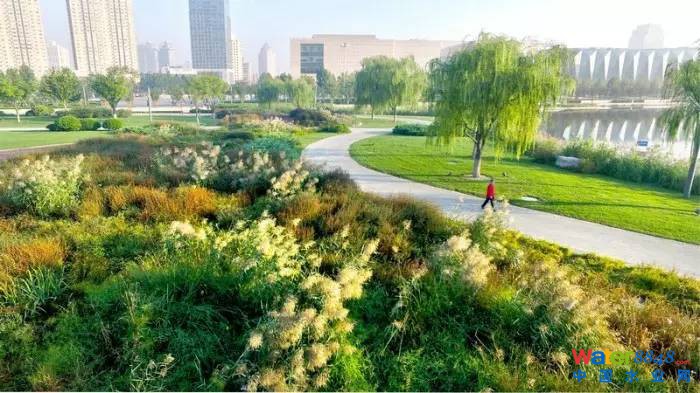

其系統主要組成包括:縫隙式排水溝、沉淀井、調蓄溝及中心湖。通過調蓄溝和中心湖的串聯調蓄,3年一遇暴雨情況下,雨水外排的量將由14.2m3/s減少至0.75m3/s。

百年一遇暴雨情況下,依靠中心湖和岸頂標高之間浮動空間(0.9米)亦可保證降雨不外溢,從而保證場地在極端降雨情況下的防澇安全。為了維護中心湖的水質,水體通過自然凈化群落以400m3/h的流量進行循環凈化,長期達到地表水III類水質標準。

轉載:自然計。