高密度開發強度下海綿城市建設方案探索

來源:UPDIS共同城市(ID:UPDISCC)

本文已獲得原創授權

引言

隨著城市人口的快速增長,面對土地資源匱乏、人口和生態狀況等現實問題,以高密度開發強度進行地塊開發成為國內大中城市的必然選擇,高密度開發的大面積硬化鋪裝、高容積率低綠化率、地下空間大面積開發、建筑零退線等因素使雨水下滲受阻,海綿措施的選擇與布局受到限制,從而造成高密度開發區域的海綿城市建設及達標困難。

本文依據超高密度開發強度的特點和問題需求,結合深圳市南山區某典型高密度開發地塊的建筑方案提出不同的海綿城市達標策略,以期為其他同類型項目提供參考。

海綿城市是通過加強城市規劃建設管理,充分發揮建筑、道路和綠地、水系等生態系統對雨水的吸納、蓄滲和緩釋作用,有效控制雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市發展方式[1]。

深圳目前已經進入深度城市化階段,在城市發展用地少但用地需求大的矛盾下,高密度開發存量土地及城市更新成為深圳市的必然選擇。高強度開發下的雨水缺乏“滲、滯、蓄”空間,高密度開發帶來的大面積硬化地面或造成嚴重的面源污染和雨水峰值提前,會造成水環境污染和管網壓力[2]。開發強度越大,對原有生態的破壞越明顯,就需要通過更有力的生態方式來進行開發建設。

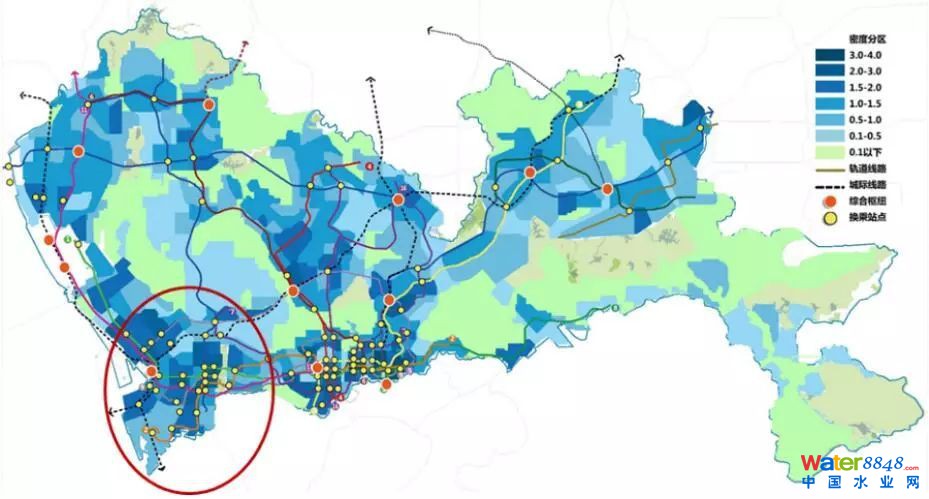

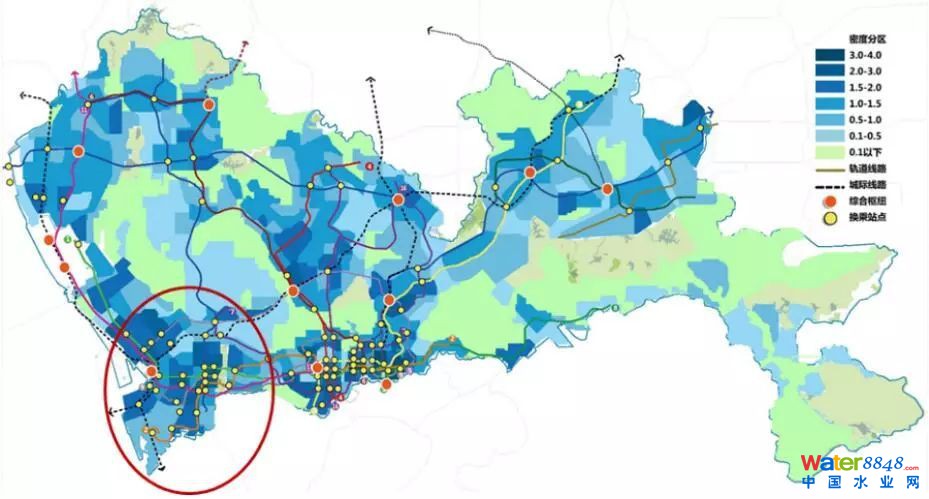

深圳市建設密度分區

深圳作為國家海綿城市第二批試點城市,已發布《深圳市海綿城市建設專項規劃及實施方案》、《深圳市海綿城市規劃要點和審查細則》等海綿城市規劃及要求,劃定的24個重點片區也紛紛編制海綿城市詳細規劃將指標落實到地塊,從而納入“兩證一書”土地出讓條件中。在和政府及設計單位的溝通中,高密度開發強度下如何達到指標要求成為規劃編制和方案設計的難點。

1.項目概況

1.1 區位分析

規劃地塊位于深圳南山區的留仙洞總部基地,留仙洞總部基地是深圳未來又一重要的經濟增長極,留仙洞承擔總部基地、戰略性新興產業基地兩大使命。留仙洞片區總體功能定位為:戰略性新興產業總部基地。

本片區規劃范圍內用地由8類用地組成,包括居住用地(R)、商業服務業用地(C)、公共管理與服務設施用地(GIC)、工業用地(M)、交通設施用地(S)、公用設施用地(U)、綠地與廣場用地(G)、其他用地(E),規劃總用地面積為172.31公頃。片區城市空間組織為“三廊七街坊”的空間結構,構建總部基地的環境特色和空間特色。

規劃區區位分析

1.2 地塊概況

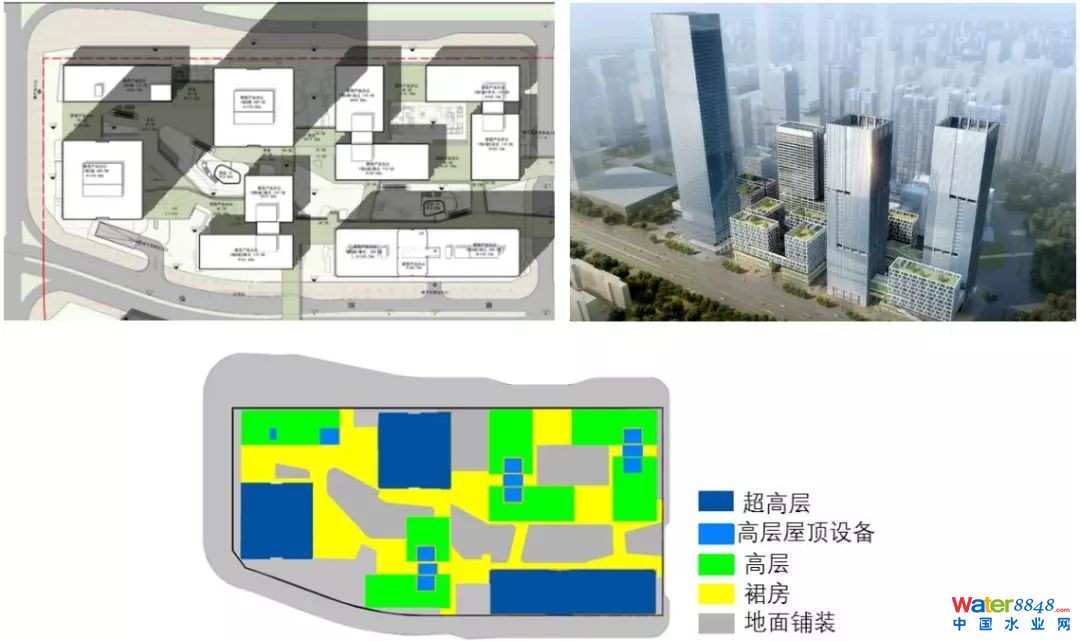

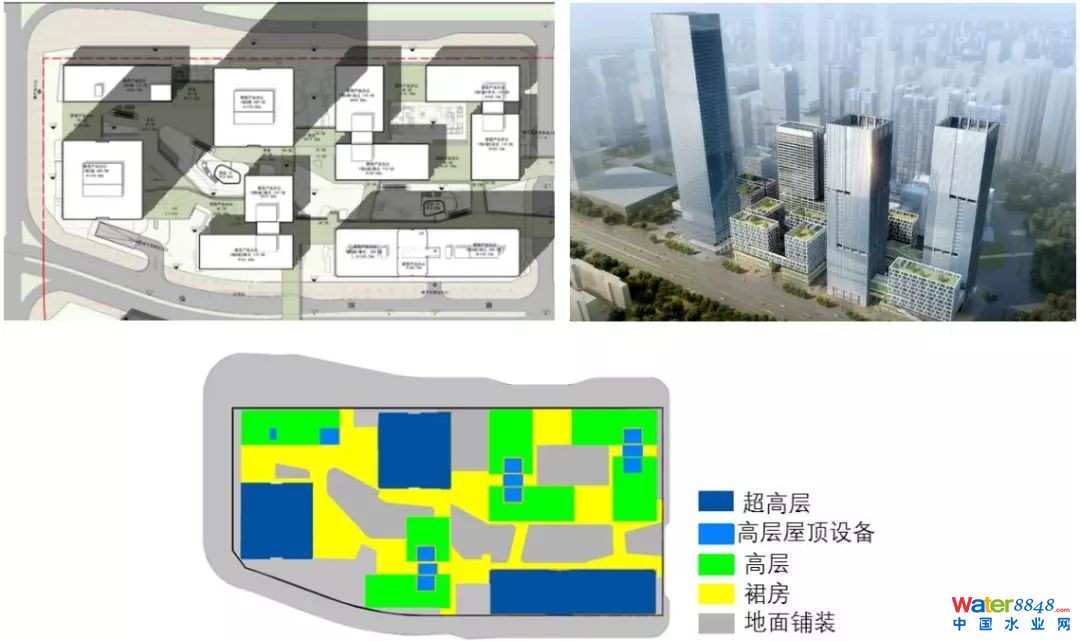

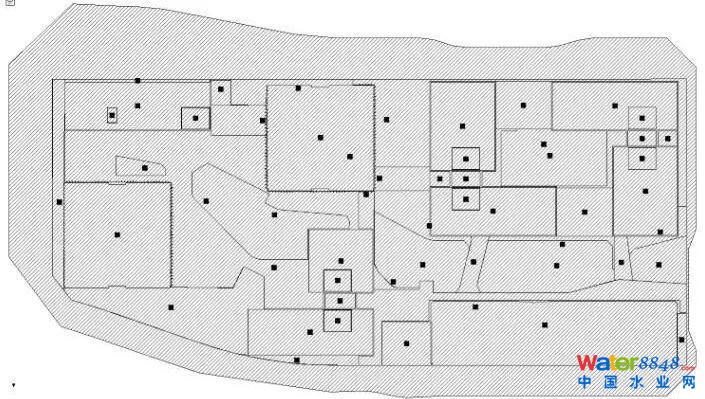

根據《留仙洞總部基地控制性詳細規劃》,規劃地塊屬于一街坊。規劃開發建筑面積為100萬平方米,凈容積率7.0-9.1。以物聯網、移動互聯網為主導產業。規劃地塊用地類型為M0,用地面積39352平方米。建筑方案主要由三座塔樓(超高層)、四座裙樓(高層)及連廊組成,屬于典型高密度開發,綠地面積僅有2162平方米。

規劃地塊平面及效果圖

1.3 降雨

(1)短歷時設計暴雨雨型

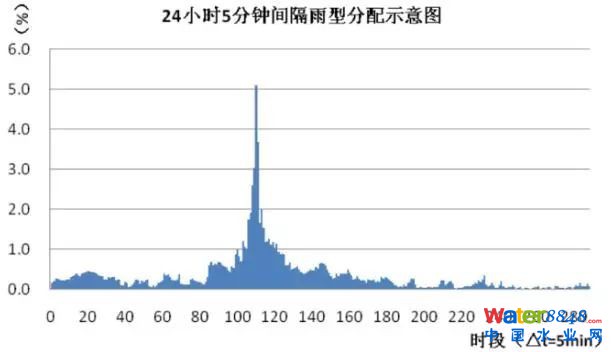

利用最新版的深圳市暴雨強度公式推求不同重現期下的設計雨量,依據芝加哥雨型方法得到的雨型分配結果如下圖所示[3]。

短歷時降雨

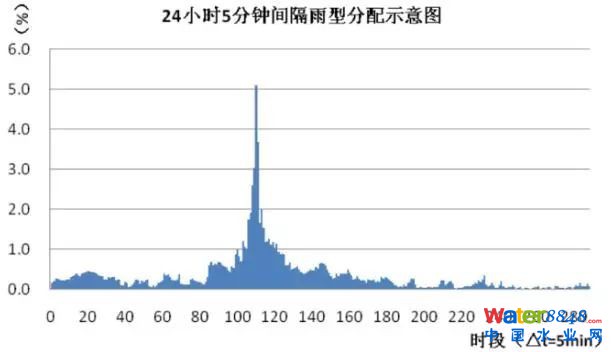

(2)長歷時設計暴雨雨型

長歷時暴雨雨型主要用于整個城市排澇系統,特別是包含排澇河道的系統設計,對于城市區域,一般選擇6-24小時作為長歷時的雨型統計時段。深圳全市域可分為九大流域,分屬三個不同的水文分區,南山區屬于深圳灣流域,采用珠江三角洲雨型進行分配。

長歷時降雨

1.4 水文地質

根據深圳市地質及土壤分布圖,規劃地塊屬于非軟土區,全為赤紅壤分布區。赤紅壤由于氧化鐵和氧化鋁膠體形成的結構體,致使土壤的滲透性較好,滯水現象不嚴重。根據地質勘查報告,地塊內有巖層覆蓋,影響下滲。

根據深圳市地下水分布圖,規劃地塊地下水埋深主要在2-4m,適用小型淺層滲透設施,大型深層滲透設施慎用。

1.5 海綿城市指標要求

根據《深圳市海綿城市建設專項規劃及實施方案》、《南山區海綿城市專項規劃》。規劃地塊的海綿城市指標主要為年徑流總量控制率目標,包括下凹式綠地率、透水鋪裝率以及綠色屋頂率,各項控制指標如下表所示。其中年徑流總量控制率為控制性指標,其他七項指標為建議性指標。指標結果如下:

規劃地塊海綿城市指標

根據對深圳市近30年的降雨資料進行統計分析得到的年徑流總量控制率-日降雨量曲線,規劃地塊對應的控制降雨量為19.85mm。

2.海綿城市技術選擇

根據對高密度建成區的本底特點及建筑方案。在南山區海綿城市技術適宜性評價表的基礎上進一步結合規劃地塊特點進行篩選,可以考慮采用以下海綿城市技術措施。

2.1 常規海綿措施

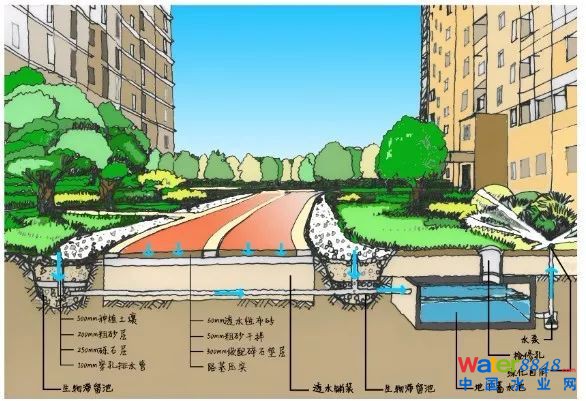

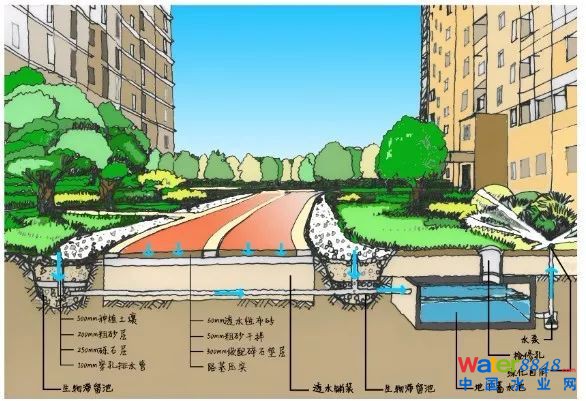

(1)透水鋪裝

高密度開發區的首層地面宜采用透水鋪裝形式來降低不透水率、增強雨水下滲透,其宜用于非機動車道、停車場及輕交通路面。根據透水面層的不同,透水鋪裝可分為透水磚、透水水泥混凝土和透水瀝青混凝土三種形式,透水鋪裝結構應符合《透水磚路面技術規程》(CJJ/T188)、《透水瀝青路面技術規程》(CJJ/T190)、《透水水泥混凝土路面技術規程》(CJJ/T135)和《透水磚鋪裝施工與驗收規程》DB11/T 686的規定。但應特別注意,消防車道不宜使用透水鋪裝。

透水鋪裝

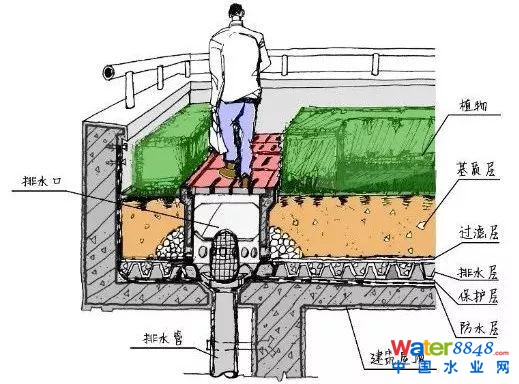

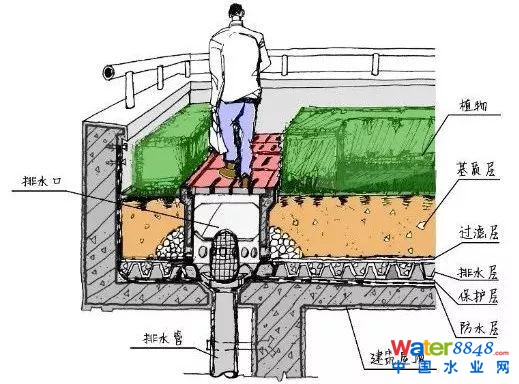

(2)綠色屋頂

高密度開發區往往設計有裙樓及聯通塔樓之間的連廊,此處宜采用綠色屋頂形式來減少屋面徑流總量和徑流污染負荷,綠色屋頂又分為簡單式和花園式,基質深度根據植物需求及屋頂荷載確定,簡單式綠色屋頂的基質深度一般不大于150mm,花園式綠色屋頂在種植喬木時基質深度可超過600mm,綠色屋頂的設計可參考《種植屋面工程技術規程》(JGJ155)。

綠色屋頂

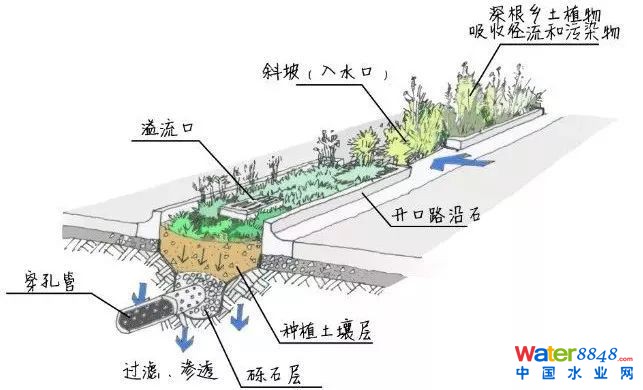

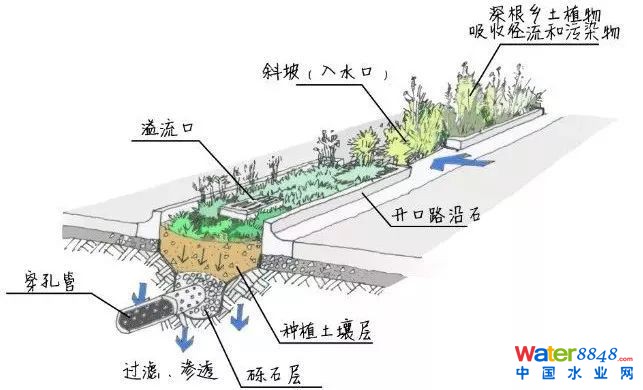

(3)雨水花園

為充分利用高密度開發區的綠地空間,宜結合景觀,在地塊的匯水低點處設施復雜型雨水花園。雨水花園面積與匯水面面積之比一般為5%-10%。建議下沉高度為200-300mm,并應設100mm的超高,且應設置溢流設施。

雨水花園

2.2 高密度開發下特殊海綿措施

(1)藍色屋頂

藍色屋頂是調節通過增加限流設施對屋頂雨水徑流進行臨時滯留,有時也可以對少量徑流進行暫時儲存,延遲雨水徑流到達下游管道的時間,從而降低峰值流量。目前主要的藍色屋頂方式有兩種:

一是提高屋頂雨水口高度形成一定高度的調蓄水位,并增加限流設施,使其在降雨初期流量較小時,屋頂徑流量小于限流設施的過流能力,徑流正常排放,屋頂不蓄水; 隨著降雨強度的增加,屋頂雨水徑流量逐漸增大,當流量大于限流設施過流能力時,屋頂開始蓄水,隨著屋頂蓄水高度的增加,限流設施過流斷面增加,排水流量也在增加,當屋頂調節水位達到限流設施最大調節水位時,屋頂雨水徑流通過溢流口排放。

降雨后期隨著雨強的減小,屋頂徑流量逐漸減少,當屋頂徑流量小于限流設施排放流量時,調節水位開始下降,限流設施的排水能力亦開始減小,直至屋頂雨水徑流排完。這樣就對雨水形成一定的滯、蓄作用,延緩雨水進入相鄰排水管道的時間[4]。

二是在硬化屋頂鋪撒一層蓄水材料(如陶粒)。通過鋪設松散的蓄水材料層,降低了雨水在屋面的流速及增大了蒸發從而達到滯、蓄作用。優點:具有隔水保氣作用和較高的強度;適用于超高層建筑屋面面積大又沒有雨水回用需求的項目。難點:超高層屋頂風較大,鋪設時需要考慮防風吹走材料的技術措施;要避讓屋面設備基礎等,并考慮檢修人員的通行要求等。

目前深圳市騰訊大廈已經采用此方式進行設計。騰訊大廈采用的陶粒蓄水材料厚度200mm;孔隙度0.8。經過SWMM模型評估,騰訊大廈藍色屋頂的年徑流總量控制率約為65%。

藍色屋頂

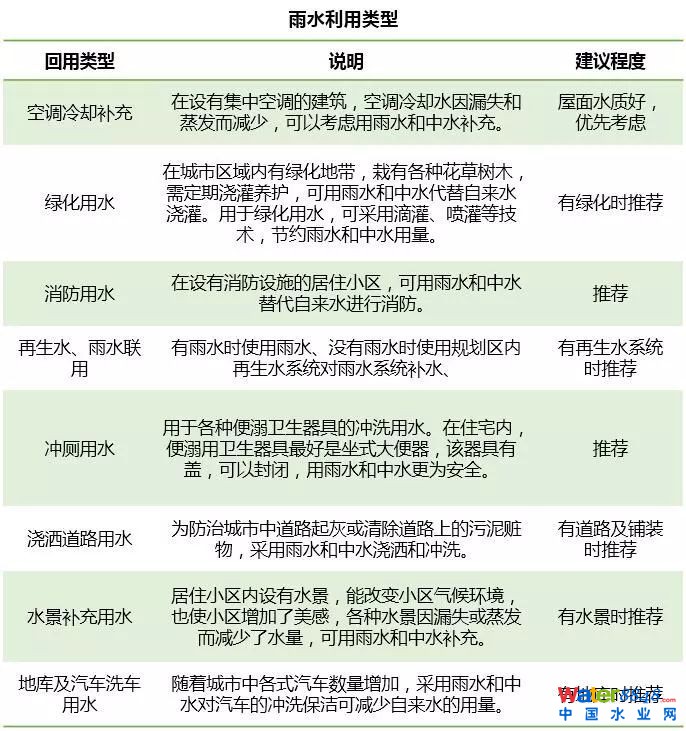

(2)雨水回用(調蓄)池

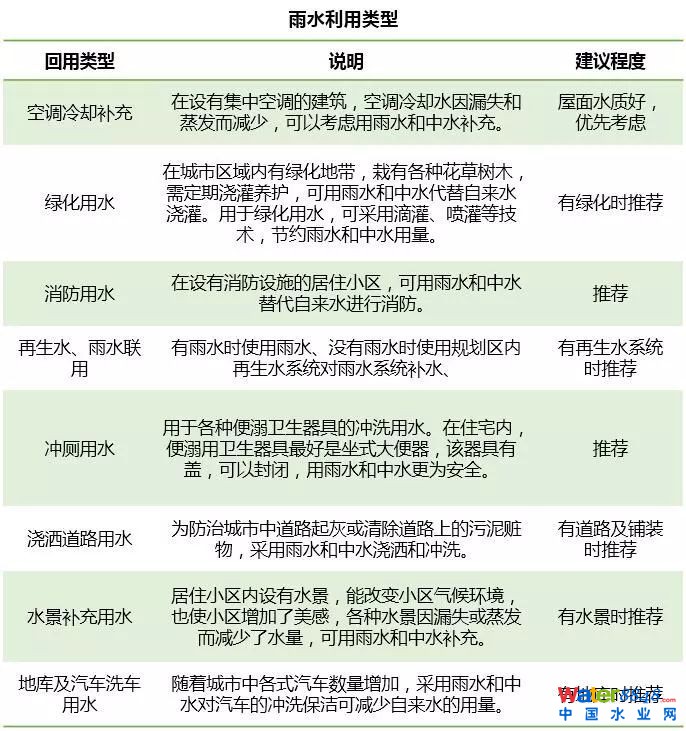

根據高密度開發地塊對雨水回用的需求,合理確定雨水回用(調蓄)池的容積,雨水回用池宜收集屋頂、綠地等較為潔凈雨水,經過沉淀、消毒等工藝后進行回用。也可僅作為雨水調蓄削峰用途,在進行雨水收集及初期雨水棄流后,錯峰排出。高密度開發地塊水量需求大且雨水處理成本低(約0.1-0.2元/m3),宜優先考慮空調冷卻補充及地庫及汽車洗車用水,可參考下表選用。

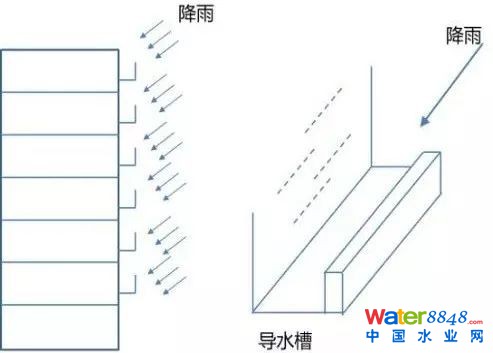

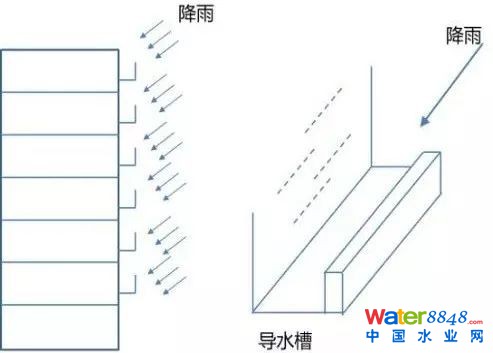

(3)立面雨水收集

根據《綠色超高層建筑評價技術細則》,超高層建筑立面面積大,需充分收集立面雨水,經過處理后能夠帶來可觀的節水量。高密度開發下超高層建筑比率較高,收集建筑立面雨水,導入室內后經過處理,用于空中花園的澆灌,實現建筑內部對雨水的吸收、消化利用系統化,不但能夠利用自然雨水,減少了對地面排水系統的壓力,用于澆灌空中花園,減輕了市政供水系統的壓力。目前國內已有包括廣州東塔等建筑采取立面雨水收集,取得良好的效果。

立面雨水收集

(4)高分子吸水材料

利用部分吸水高分子材料(如多孔纖維棉等)的吸水性質制作的有一定強度的高分子吸水材料,實現雨時吸水,旱時補水的作用。優點:集滲透、緩沖和排放功能于一體;滲透系數高、緩沖容量大;支持植物生長。缺點:使用成本高。

(5)地下空間頂板綠化

高密度開發區往往伴隨大規模地下空間開發,要在有限的土地空間解決并達到海綿城市建設指標要求,并滿足人們對居住環境的高要求,需要對地下空間頂板進行綠化。

根據GB 51192-2016《公園設計規范》對植物種植土層厚度的要求,種植層的厚度一般依據植物的種類而定:深根性喬木90-150cm、淺根性喬木60-90cm、大灌木45-60cm、花卉小灌木30-45 cm、草本15-30cm。頂板覆土厚度應滿足植物生長的要求,以保證綠地的長期綠化效果。植物在經過幾年生長之后會超出車庫頂板的荷載要求,因此,植物不宜選擇生長較快的種類,同時選擇的植物要能耐寒、耐旱、耐貧瘠的種類。

3.地塊達標方案

3.1 現有方案評估

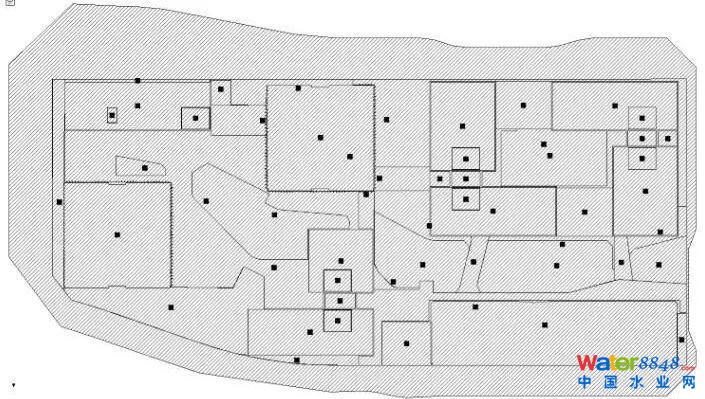

對現有建筑方案的受雨面進行分析可知:裙房屋頂綠化比例21%、高層塔樓屋頂綠化比例49%、超高層屋頂不做綠化、首層地面鋪裝及綠化不做處理。

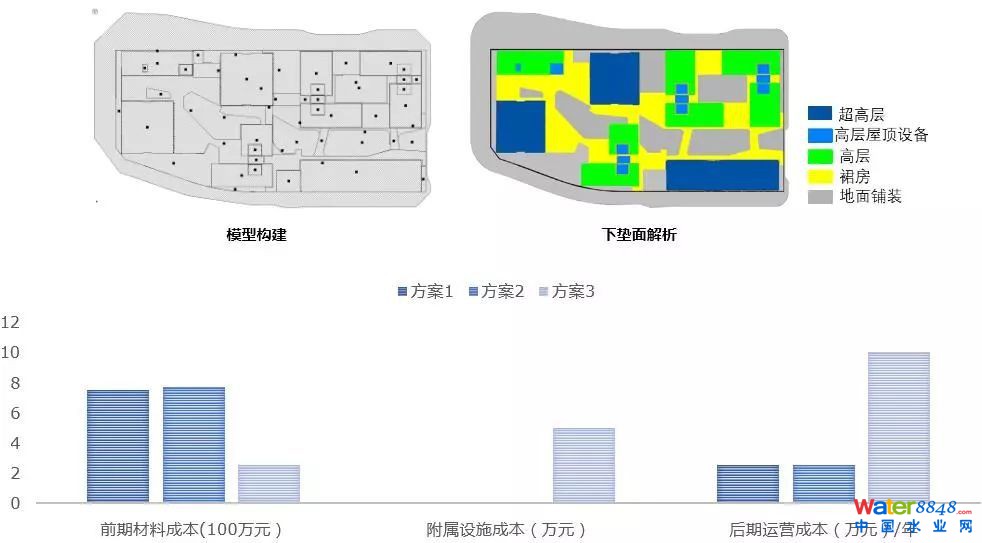

SWMM模型構建

建立地塊SWMM模型,輸入深圳市西部雨型區典型年分鐘降雨及規劃地塊土壤數據,根據規劃豎向確定匯流路徑。模擬得現有設計方案年徑流總量控制率為28%。遠不能達到規劃目標55%的要求。

3.2 優化方案一

在現有方案基礎上進行優化設計;地面鋪裝85%采用透水鋪裝;首層地面綠化全部進行下沉式改造;裙房屋頂綠化比例提高至80%;高層屋頂綠化比例維持49%不變;超高層不做處理;

經過SWMM模型法評估及容積法核算。優化方案一對應年徑流總量控制率為55%,滿足目標要求。

3.3 優化方案二

在現有方案基礎上進行優化設計:首層地面鋪裝85%采用透水鋪裝;首層地面綠化全部進行下沉式改造;裙房屋頂綠化比例提高至50%;高層屋頂綠化比例維持49%不變;超高層屋頂30%鋪設陶粒進行藍化處理;

經過SWMM模型法評估及容積法核算。優化方案二對應年徑流總量控制率為55%,滿足目標要求。

3.4 優化方案三

在現有方案基礎上優化設計:首層地面鋪裝不做處理;首層地面綠化全部進行下沉式改造;裙房以及高層屋頂綠化比例維持不變;設置520m3的調蓄池。

經過SWMM模型法評估及容積法核算。優化方案三對應年徑流總量控制率為55%,滿足目標要求。

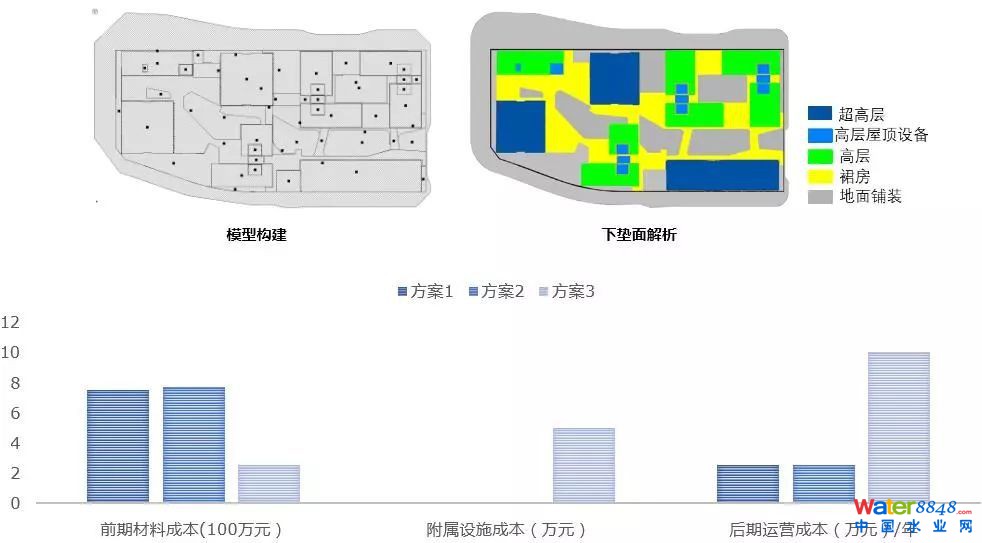

不同方案比較

3.5 技術經濟比較

海綿城市建設除經濟收益外,還具有很強的外部收益,所以海綿城市的經濟評價主要以國民經濟評價為主,從國家整體角度考察項目的效益和費用,分析計算對國民經濟的凈貢獻,從而評價海綿城市建設的經濟合理性。對內容較為簡單的某一項工程型技術措施,可以采用費用評估法進行評價,即將海綿城市項目方案和傳統方案的一系列成本進行直接比較,從而評價具體項目的經濟合理性[5]。

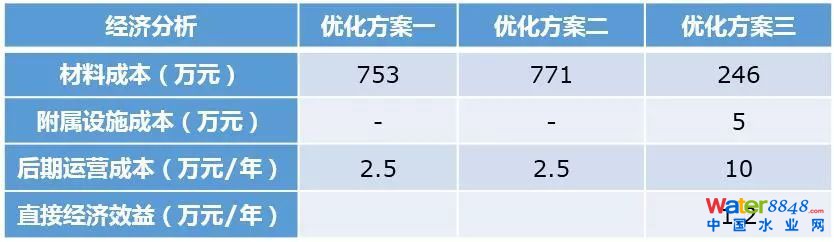

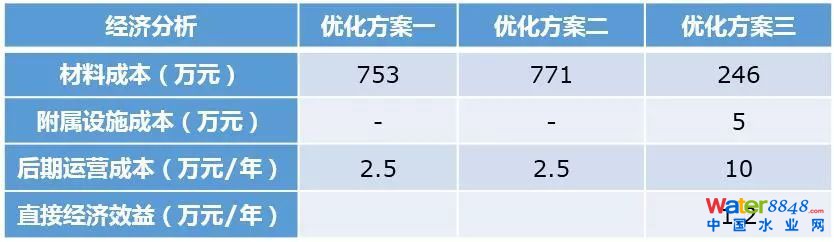

結合上述三個優化方案,結合《海綿城市建設技術指南——低影響開發雨水系統構建》以及相關項目經驗,確定各項海綿設施單價,分別估算上述三個優化方案地塊海綿建設投資成本就比運行成本,評估其技術經濟性,估算結果見下表:

優化方案經濟比較

注:①優化方案一以及優化方案二海綿材料成本中,該成本為海綿設施總投資成本,未扣除原本就需要硬化鋪裝的費用;其中,透水鋪裝所占投資額較大,為480萬元。

②經過雨水利用平衡計算,優化方案三(雨水調蓄池)每年可節約自來水4122立方米,直接經濟效益達1.2萬元/年(不含節省的污水處理費)。

對比可發現:優化方案一以及優化方案二前期成本高,后期運營成本較低;生態效果較好;優化方案三前期成本低,但是后期運營成本較高;生態補水效果較差。

4.結論

在城市化進程加快的背景下,以高密度開發為主的地塊,成為土地資源不足城市(如深圳)的重要建設類型。因高密度開發下在物質空間與人口方面與常規開發存在巨大差異,這些差異是影響海綿城市設計方案的關鍵,本文研究的高密度開發強度下如何達到海綿城市建設指標要求,是當前推進海綿城市建設的難點和重點,具有重要的實際意義。

海綿城市建設不能為了指標而指標。最重要的是恢復開發前原有的水生態。本文通過對某地塊的核算的建議為例,簡要說明了高密度開發區如何達標的路徑和思路,目前,關于高密度開發下的海綿設施實際建設指引、監測、政策補貼等仍然不足,應盡早制定針對高強度開發情況的海綿城市建設全流程管控方案。

參考文獻:

[1]楊陽, 林廣思. 海綿城市概念與思想. 南方建筑, 2015(3):59-64.

[2]張亮, 俞露, 任心欣, 等. 基于歷史內澇調查的深圳市海綿城市建設策略. 中國給水排水, 2015,31(23):120-124.

[3]俞露, 荊燕燕, 許拯民. 輔助排水防澇規劃編制的設計降雨雨型研究. 中國給水排水, 2015,31(19):141-145.

[4]黃濤, 王建龍, 王明宇, 等. 藍色屋頂調節城市雨水徑流的方法及可行性分析. 中國給水排水, 2014(23):149-153.

[5]任心欣, 俞露等. 海綿城市建設規劃與管理. 北京: 中國建筑工業出版社, 2017.

作者:湯鐘,哈爾濱工業大學市政工程專業碩士,現任職于深圳市城市規劃設計研究院