通源環境奚姍姍:河道底泥無處可埋,何不考慮資源化?

隨著“水十條”治理任務的繼續推進及黑臭水體治理需求,城市河道底泥治理被提上日程。4月2日,在2018(第十六屆)水業戰略論壇中,安徽省通源環境節能股份有限公司水環境事業部總經理奚姍姍向與會人員分享了通源環境在河道底泥處理處置及資源化路徑中的探索實踐。

關于通源環境

通源環境成立于1999年,至今已有19年。成立之初主要從事垃圾填埋場的建設,從2010年起,在廣州、合肥投資建設環保裝別基地,正式進入污泥處理處置的市場。2015年通源環境榮獲中國最具價值環保設備品牌50強稱號,成立股份公司。2017年,通源環境在污泥處置、河道底泥資源化利用、生態屏障等核心板塊躋身全國前列,危廢醫廢板塊在安徽省內該領域名列榜首。通源環境將其商業模式定義為“環境綜合系統方案的服務商”,服務內容包含市場調研、方案設計、建設實施到運營監督管理。

公司業務共分為污泥處理處置、生態屏障系統、危固廢處理、土壤與地下水修復、河湖村鎮水運營六大業務板塊。工程板塊和處理處置板塊雙核驅動,帶動六大主營業務,疊加工程管理技術團隊及實施團隊,樹立自己的工程品牌。在運營方面,通源環境以污泥處置中心、危固廢處置中心、河湖村鎮水運營為主。目前全國有40多個運營重點項目。

河道底泥處理處置

河道底泥的處理處置是通源環境運營業務的重要領域之一。奚姍姍介紹:“以前大家覺得河道底泥挖出來堆放起來就可以了,但后來發現城市河道底泥的量大得驚人,傳統思維模式已經解決不了問題了。為此,通源環境提出一整套解決方案,經過預處理、濃縮、調理、壓濾,將含水率降至30%。”

由于設備形式較為靈活,在具體項目中,可以根據城市黑臭水體底泥的實際情況,應用不同的設備工藝。奚姍姍表示:“針對不同情況,通源環境研發了三種設備。一種是固定式的底泥脫干化設備,適用于河道周邊有比較大的施工場地,可以堆放設備的項目;第二種是車載移動式底泥脫干化設備,適用于河道屬于中心區,旁邊沒有大的施工場地的情況;第三種是船載式底泥脫水干化設備,適用于難以將淤泥輸送到岸上的情況,能夠在船上進行處理。”

淤泥干化以后,由于體積較大,城市周邊垃圾填埋場的容量有限,因而還需進行合理的處理處置。為此,通源環境開發了系列資源化利用工藝,主要的途徑有三個方面:一是與周邊磚廠合作,進行資源化制磚;二是將底泥除雜、脫水、陳化再通過雙筒回轉窯制陶粒制成陶粒;三是將底泥脫水、陳化、無害化堆肥處理制成營養土。

典型實施案例

奚姍姍介紹,在近年的項目實施過程中,有幾項案例較為典型:

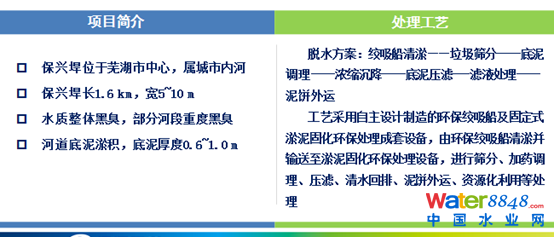

一是蕪湖保興垾河道清淤整治工程。該項目中,如果將水抽干,對周邊的環境不利;大規模施工的話,周圍散步游玩的老百姓會有意見。針對上述情況,通源環境進行了大量調研,最后決定與蕪湖城建集團合作,由通源將底泥干化、資源化,制成營養土以后,直接提供給城建集團,進行園林綠化。

項目現場的試驗對比顯示,用底泥土種植的植物長勢比普通黃土更好,對周圍生活沒有影響。該項目完成后,在安徽省起到了較好的示范效應。

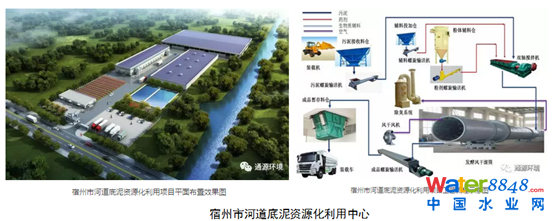

另一個典型項目是宿州市水系綜合整治工程——河道底泥處置及資源化利用項目。由于宿州市很多河道多年沒有進行過整治,有些河道全面淤積,底泥量大得驚人,在全市范圍及周邊郊區都沒有地方消納。為此,通源環境應用了資源化的路徑,將有機成分比較高的粉碎物進行處理以后,作為園林綠化用途進行利用,部分營養基質土直接用于周邊廢棄場地的修復;對于有機成分含量比較低的淤泥,送到磚廠進行制磚。

在系列底泥處理處置項目中,奚姍姍總結:“我們環保人心中永遠記住的這兩句話,對自然心懷敬畏,對責任心無旁鶩。希望通過我們的工作和努力,讓大自然恢復到它應有的狀態,讓生活在地球的每個人都能有更美好的生活環境。”

附:現場問答

光大證券環保分析師殷中樞:我想問兩個問題,一是河道清理如何看種短期的應急檢查以及長效的生態維護清淤之間的矛盾?二是您剛才講到處理底泥,有些底泥重金屬含量比較高,在資源化過程中,公司是不是采取了其他方面的措施?謝謝。

奚姍姍:謝謝你的提問。我們現在水環境綜合治理方面有一整套的解決方案,除了底泥,還有截污、微生物菌群的培養等等,底泥清淤完了以后,我們要對剩下的底泥進行固化,種植一些水生態的植物,使底泥比它原來的狀態更穩固一些。此外,結合后期的運維,我們還有一個水環境的運營板塊,現在PPP項目大的投資商有些在工程干完了就撤出去了,最后還需要我們這樣的技術型公司去運營呢?河道兩三年以后底泥還會增長,需要清淤,周邊的一體化設備也都需要常規的運維,這是我理解的應急處理和長期運維的結合。

第二,泥里面重金屬的問題,我們在實施過程中也遇到這種案例。剛才我講的兩個案例主要是市政污泥居多,沒有有害的含量,如果有底泥重金屬超標的,首先要進行重金屬的處理以后再考慮資源化的路徑。如果處理以后,重金屬含量要進行檢測,無論是農業利用還是建筑材料都有國家標準的,一定是在國家標準范圍內進行資源化利用。