盤點2018年工業水處理領域的新科技

即將過去的2018年,水處理領域出現了不少新奇的科技,每一次創新,或許在不久的將來都能為我們的生產與生活帶來難以想象的改變。今天,小編就來盤點一下2018年本號發布的幾項創新科技。

1、“三明治”納米復合物問世,可同時移除廢水及土壤中的鉻和鎘

中國科學院合肥物質科學研究院技術生物與農業工程研究所研究員吳正巖課題組在重金屬污染修復方面取得新進展,該工作為同時移除水體和土壤中的六價鉻(Cr(VI))和二價鎘(Cd(II))提供一種新思路,具有較好的應用前景。相關成果已被美國化學會材料期刊ACS Applied Materials & Interfaces 接收發表(DOI: 10.1021/acsami.8b03379)。

隨著工業的快速發展,大量重金屬進入環境中,易通過食物鏈進入人體,對生態系統和人類造成嚴重危害。其中,Cr(VI)和Cd(II)是兩種常見的共存重金屬離子,具有較高的協同毒性。現有方法主要關注Cr(VI)或Cd(II)的單獨去除,限制了這些方法的實際應用,迫切需要發展同時去除的方法。

課題組分別將硫化亞鐵和功能化四氧化三鐵沉積在棉布上,經面對面組合,制備出“三明治”納米復合物。該系統可同時移除水體或土壤中的Cr(VI)和Cd(II)。該復合物易彎曲、易回收,對于修復Cr(VI)和Cd(II)復合污染的水體和土壤具有較高的應用前景。

該工作得到中科院青促會項目、中科院STS項目、安徽省重大專項、安徽省環保項目等資助。

技術原理圖

2、三維石墨烯管治污神器,光照兩周污水變清

中科院上海硅酸鹽研究所首席研究員黃富強帶領的團隊近日成功研發出治污新材料,光照2周內,可明顯改善水質,幫助污水變清。相關成果今年初獲“國家自然科學獎”二等獎,現已在上海、安徽、江蘇等地成功示范。

黃富強介紹,新材料由三維石墨烯管和黑色二氧化鈦混合而成,其原理是“物理吸附+光化學催化降解”。三維石墨烯管負責牢牢“抓住”有毒有機物,黑色二氧化鈦作為光催化劑,可吸收高達95%的全太陽光譜,把有毒有機物降解為二氧化碳和水。

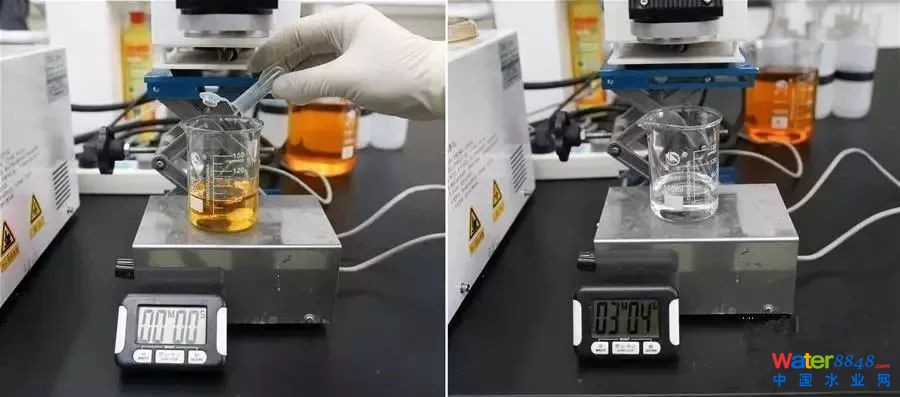

左圖:在中科院上海硅酸鹽研究所實驗室內,課題組研究人員將治污新材料倒入富含大量油污的污水量杯,開始吸附效果時長測試。

右圖:吸附效果測試結果顯示,3分4秒后,量杯中的污水由明黃色變清澈,刺激氣味隨之消失。中科院上海硅酸鹽研究所首席研究員黃富強帶領的團隊近日成功研發出治污新材料,光照2周內,可明顯改善水質,幫助污水變清。

過去一個月,團隊在上海、安徽、江蘇等地共鋪設新材料光降解吸附網3000多張,覆蓋水域近4萬平方米。

在上海天山公園和中山公園,周圍居民反映,湖底淤泥深厚,氣味腥臭,湖面常有死魚漂浮。將涂覆有新材料的光降解吸附網鋪在湖面后,不動水底淤泥,吸附網就能將有機物分解為二氧化碳和水,進而提高水體含氧量,增強水體自凈化和生態修復能力。上海輕工業環境保護技術研究所檢測中心和江蘇省環境科學研究院環境工程重點實驗室的檢測結果顯示,治理僅7天后,化學需氧量、氨氮、總磷等代表性指標均從劣五類水改善至Ⅴ類水以上。

在安徽省合肥市肥東縣,團隊對定光河污染較嚴重的中上游河段進行了治理。肥東縣環保局水環境管理科主任薛鐵成說,定光河是典型的復合污染河道,這次治理后,各項水質指標提升60%以上。

據介紹,新材料還可降解印染廢水、制革廢水等工業污水,高效吸附其中有毒重金屬,添加1克多孔新材料可吸附1.476克鉛離子,簡單酸化處理后,可被加工成高附加值材料。目前該成果已走出實驗室,實現規模化制備,獲得發明專利50多項。

3、中科院研發出“磁性兩面神微球”,微小油滴分離效率高達99%

中國科學院理化技術研究所研發出“磁性兩面神微球”,只需兩分鐘左右就可分離出水中的微小油滴,分離效率高達99%。

近年來,隨著工業、生活中含油廢水的大量排放,以及船舶排放、海上原油泄漏事故的多發,水中油污染已成為危害人類健康及環境安全的重大問題。“磁性兩面神微球”為開發新一代油水分離材料提供了新思路。

傳統方法很難滿足實際需求

一般來說,油在水中的存在形式根據油滴的粒徑可以分為三類:油滴粒徑大于150微米,稱為浮油,這也是油進入水體的主要存在形式;油滴粒徑在20—150微米之間,稱為分散油;油滴粒徑小于20微米,稱為乳化油。不管是表面活性劑穩定的油滴,還是無表面活性劑穩定的油滴,極小的乳化油以油包水或水包油的形式,懸浮于水中,非常穩定。

油水分離傳統的方法包括物理法、化學法、物理化學法、電化學法和生物法等。這些方法通常是根據油水分離處理的實際情況,單獨一種或幾種組合使用,傳統方法由于存在分離效率低、占地面積大、分離成本高、容易產生二次污染、高能耗等問題,很難滿足油水分離的實際要求。

超小乳化油滴難以水油分離

“油水分離從本質上說是界面科學的問題。”王樹濤研究員說,近年來,科研人員從油水分離的科學本質問題出發,從材料的浸潤性上入手,利用材料表面對油和水具有不同的浸潤行為,如同時具有超疏水和超親油性質,或同時具有超親水和超疏油性質,發展了一系列超浸潤性油水分離材料,如超浸潤膜、超浸潤海綿等。

這些超浸潤材料在分離浮油甚至是表面活性劑穩定的油水混合物方面,達到了以往方法和材料所難以實現的高效性和高選擇性。然而,王樹濤強調,由于油水混合物的復雜性,水中無表面活性劑穩定的微小油滴的分離往往被忽略,由于這些油滴在水中的粒徑小于20微米,水油結合往往非常穩定,傳統方法很難高效、快速地將油滴去除。

因此,研究和發展新型的從水中分離微小油滴的方法和材料顯得尤為迫切。這也是新型油水分離材料“磁性兩面神微球”問世的緣由之一。

獨特結構高效抓取小油滴

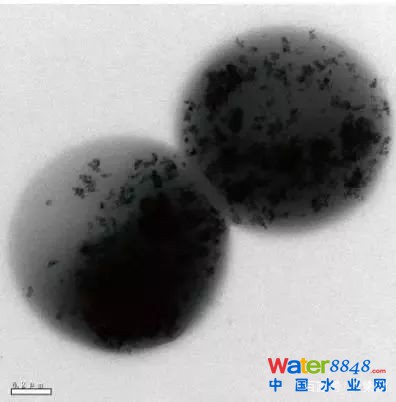

“磁性兩面神微球”只需兩分鐘左右就可分離出水中的微小油滴,分離效率高達99%,而且適用于不同比例、不同種類的油水混合物。為何能獲得如此高效的清除效果?

這依賴于其獨特的“抓手”結構。之所以稱之為“磁性兩面神微球”,是因為微球具有凸面親水/凹面親油的兩面性質,其親油的“抓手”能和水中的微小油滴在結構上形成很好的匹配。當把它加入到油水乳液中時,其親油“抓手”能有效捕捉水中的微小油滴,在結構上發生互補匹配,形成雪人狀結構。它還能在劇烈的晃動過程中,大幅降低油水界面張力,促使那些被捕捉到的微小油滴合并形成大油滴,從而使得油水乳液快速分層。

最后,“磁性兩面神微球”在油水界面發生自組裝,即緊密地排列在大油滴的表面。在外加磁場作用下,穩定結合在一起的大油滴會朝著磁場方向運動,最終實現油水分離。

4、借助陶瓷基碳納米管復合膜,實現高鹽廢水零排放

大連理工大學環境學院環境污染控制工程研究室董應超教授及合作者Michael D. Guiver等人在高性能陶瓷基復合膜的設計制備及高鹽廢水處理方面取得重要進展。

廢水零排放是解決水污染和水資源危機,實現資源回收的重要途徑,是亟待解決的重要環境問題。與現有的熱蒸餾和其他膜法脫鹽技術相比,膜蒸餾作為一種新興的分離技術,有望經濟高效地實現高濃度含鹽廢水的零排放。如果能夠充分利用工業余熱或廢熱等低品位熱源,膜蒸餾(MD)將極具競爭力。MD的核心是操作穩定的多孔疏水膜,然而,現有部分有機高分子聚合物膜和疏水改性無機膜的長期熱穩定性和疏水性差,隨之帶來的膜浸潤、膜污染、通量和脫鹽率的衰減等問題是限制其進一步工程應用的技術瓶頸,國際上,如何開發新型膜材料,同時提高操作穩定性和膜性能,是科學家們重點研究的挑戰性工程科學問題之一。

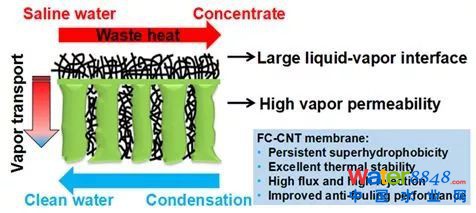

針對上述難點問題,基于團隊在陶瓷膜載體制備方面的前期工作基礎,研究團隊另辟蹊徑,創新地提出了新型結構-超疏水陶瓷基碳納米管脫鹽膜的整體概念設計和應用策略,充分利用了CNT的疏水性、耐熱穩定性和導電性,以(耐熱、高強度和高滲透性)多孔陶瓷膜為載體,設計并制備了一種耐熱超疏水性能優異的新型結構“陶瓷-碳納米管”復合膜。該膜具有特殊設計的膜結構、優異的操作穩定性和膜蒸餾性能,使其有望成為下一代高效分離膜。同時采取電化學輔助直接接觸膜蒸餾(e-DCMD)的方法強化了膜抗有機污染(以腐殖酸為例)的能力,實現了高鹽廢水的高效穩定處理。

圖FC-CNT膜的結構示意圖和突出的性能

該工作中膜結構與應用的設計思想具有普適性,預期將適用于制備其他陶瓷或無機載體的高性能復合膜以及廢水和氣體處理等應用。膜載體不局限于低成本尖晶石,更適用于其他更常見的陶瓷載體,例如氧化鋁、二氧化鈦、莫來石和氧化鋯等。減緩膜污染也不局限于腐殖酸,通過定量調控復合膜的電負性,預期也可實現減緩不同荷電特性物質的膜污染。膜應用也不局限于海水淡化和高鹽廢水處理,預期也適用于含有非揮發性溶質廢水如重金屬、大分子和膠體等各類廢水體系,乃至氣體凈化等領域。未來的工作還將集中在利用耦合技術如膜結晶和膜法能源提取技術(壓力阻尼滲透(PRO)和反向電滲析(RED)及其復合工藝),實現從高鹽度廢水中提取礦物鹽或回收綠色滲透能。該研究的結果將為環境應用新型無機陶瓷復合膜的設計和制造提供了新思路和技術參考。

5、中科院寧波材料所利用正滲透膜研發便攜式海水淡化器

對于執行特殊任務的士兵、船舶工作人員,以及戶外探險愛好者等群體來說,便攜、高效的應急淡水供應裝備必不可缺。

中國科學院寧波材料技術與工程研究所海洋環境材料團隊突破相關技術瓶頸,生產出“便攜式”正滲透海水淡化膜裝置,將轉化效率提升至同類產品的2.5倍以上。

海水淡化即利用海水脫鹽生產淡水,是緩解沿海地區與城市用水危機最重要的方法之一。預計到2020年,我國沿海地區的高用水企業的工業冷卻水基本上由淡化海水供給。

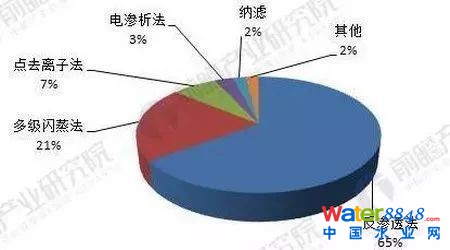

世界上有十多個國家的一百多個科研機構在進行著海水淡化的研究,有數百種不同結構和不同容量的海水淡化設施在工作,在實踐中被認為行之有效的方法主要有以下幾類:第一類是蒸餾法,包括多級閃蒸法(MSF)、壓氣蒸餾法(VC)、多效蒸餾法(MED)等;第二類是膜法,包括反滲透法(RO)、電滲析法(ED)等;第三類是其他方法,如冷凍結冰法、溶劑萃取法、露點蒸發淡化技術等。

目前全球海水淡化技術中較多利用的是“反滲透”,產能占到65%。但“反滲透”是個復雜的工程,不僅占地規模大、能耗高,而且運行與維護成本高,不適宜小規模的應用與推廣,難以保障突發事件中應急營養液的有效供給。

海水淡化的主要方法(圖片源自:前瞻產業研究院)

寧波材料所團隊研發的“便攜式”海水淡化器則基于“正滲透”技術。所謂正滲透,是指水通過選擇性半透膜,從低濃度溶液的一端轉移到高濃度溶液的一端,而溶質被截留的過程;這是一個自發滲透過程,不需要外加壓力驅動,能耗低,能夠進一步降低“海淡水”成本。這項前瞻性技術,近年來備受國內外科研機構關注,但目前仍然難以見到成熟的正滲透膜及正滲透海水淡化裝置與設備。

寧波材料所團隊在材料研制上取得了突破。研究人員對支撐膜孔結構進行精細調控,再對其進行表面修飾,得到性能優異的正滲透膜材料:斷面為互穿網絡結構,膜強度高;PAA的羧基則賦予膜更強的親水性,利于水分子的快速通過,提高水通量。

利用這一“升級版”正滲透膜,團隊將其四邊膠封成器件,應用于應急海水淡化領域。檢測結果顯示,其海水淡化效率達到在該領域領先的美國HTI(Hydration Technologies Inc)公司同類產品的2.5倍以上。

不需任何內芯,簡單的清洗即可恢復膜的‘脫鹽’能力,在處理高污染水體方面具有顯著優勢。這一便攜裝置用途廣泛,能夠為在海上與野外等特殊場所執行特殊任務的兵士、偶遇突發事件的艦艇與船舶的工作人員、面臨突發自然災害與水路污染的民眾供給應急淡水,維系生命。

6、哈工大馬軍教授團隊發現利用高鐵酸鹽去除水中有機污染物新方法

有機砷是國內外畜禽養殖中常用藥劑,由于其在水處理過程中去除效率很低,會影響后續排放水體水質,釋放的無機砷毒性很大,因此是目前國內外高度關注的難題。哈爾濱工業大學環境學院教授、城市水資源與水環境國家重點實驗室成員馬軍團隊研究發現,用高鐵酸鹽可高效地去除有機砷,利用高鐵酸鹽的強氧化作用和其原位形成的納米級鐵氧化物的吸附作用取得對有機砷污染物高效去除效果。

水中痕量有機污染物的去除是環境污染治理、生態保護及飲用水安全保障的核心課題。目前常規的有機污染物物理化學控制方法主要是利用強氧化劑(如臭氧、過硫酸鹽、高錳酸鹽等)破壞目標物化學結構,使其喪失相應的化學特性(毒性),從而達到污染控制的目的。相較于化學氧化過程,物理吸附可徹底地去除水體有機污染物并保證處理水的生物穩定性。但對于痕量有機污染物而言,達到高效去除污染物的目標需投加大量的吸附劑,由此大大地提高了水處理成本。同時,在實際水處理過程中,投加大量吸附劑有可能向水中引入新的污染物。

高鐵酸鹽是集氧化、吸附、絮凝、消毒等功能于一體的新型水處理藥劑,具有氧化能力強、反應活性高、產物(鐵氧化物)無毒且易絮凝等多種特點。以往關于高鐵酸鹽的研究多聚焦于其氧化性能,忽視了其還原產物(納米級鐵氧化物)在污染物控制過程中的作用。

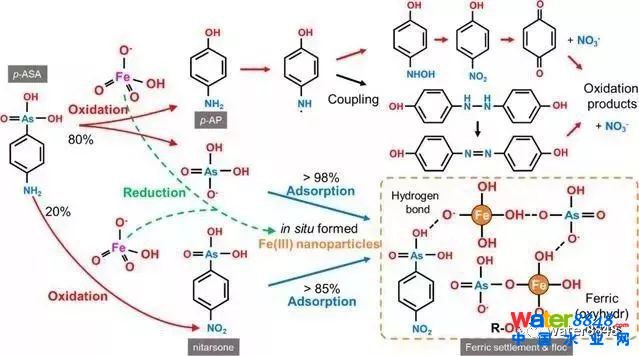

馬軍教授團隊在利用高鐵酸鹽處理對氨基苯胂酸(一種常用有機砷類畜禽飼料添加劑)時發現,高鐵酸鹽不僅可以高效地氧化對氨基苯胂酸,而且其還原產物可以高效地吸附系統中形成的無機砷及有機砷(對硝基苯胂酸,對氨基苯胂酸的氧化產物)等,對總砷(有機砷和無機砷)的去除效率可高達99%以上。并且,在反應過程中,高鐵酸鹽的氧化作用及其原位產生鐵氧化物吸附作用可去除水中近60%的總有機碳。相比于單純的化學氧化,高鐵酸鹽氧化過程所特有的“氧化+吸附”作用可大大地提高對有機污染物的去除效率,為解決有機砷污染控制難題提供了一條經濟、高效的技術發展途徑。

高鐵酸鹽氧化對氨基苯胂酸的反應路徑示意圖

7、中科院新技術:可實時自動監測工業廢水中的重金屬污染

鉛、鎘、鉻等重金屬污染嚴重威脅生態環境和人體健康。中科院安徽光學精密機械研究所研究員趙南京研制出一種新型環境監測系統,實現了對工業排放廢水中多種重金屬的實時在線自動監測。

近年來重金屬污染事件時有發生,其中鉛、鎘、鉻、汞、砷等危害較大。目前對水體中重金屬的在線測量主要采用比色法和電化學分析法,這兩種方法各有缺陷,有的不能同時測量多種離子,有的靈敏度較低。

由趙南京研制的“工業排放廢水重金屬在線監測技術系統”通過專家組驗收。這種系統基于激光誘導擊穿光譜技術,以石墨基片為水樣載體,通過自動加載與卸載石墨基片、水樣自動進樣與精確滴定、樣品烘干、光譜測量與分析,從而實現廢水重金屬含量的連續在線自動監測,可同時測量鉛、鎘、鉻、銅、鎳、鋅等多種重金屬元素。

該項目在激光誘導等離子體光譜增強技術、廢水重金屬自動富集方法及數據定量處理算法等方面取得了創新性成果。科研人員在一家金屬冶煉廠進行了為期兩周的外場示范運行試驗,并與電感耦合等離子體光譜法進行了比對分析,結果顯示測量穩定性誤差在5%以下,相對誤差在0.02%至9.1%之間。系統連續運行期間,無人值守但運行穩定、可靠。

8、中國科學院寧波材料所新型油水分離材料獲評“好設計”

在日前舉辦的2018中國創新設計大會暨“好設計”頒獎儀式上,中國科學院寧波材料技術與工程研究所新型油水分離材料與應用項目榮獲“好設計”銀獎。據介紹,該油水分離材料主要應用于溢油應急及含油廢水處理,其回收的油污含油率大于90%,每小時可處理萬余平方米的水面薄油層污染物。

該獲獎項目包括寧波材料所薛群基院士、曾志翔研究員團隊自主研發的新型油水分離材料,以及基于該材料設計的多種新型智能裝備技術。新型油水分離材料在溢油事故發生時,可實現高效快速應急與油水分離;在處理石化、煤化工含油廢水時,可實現物理破乳替代化學破乳油水分離,減少二次污染,大幅降低成本。

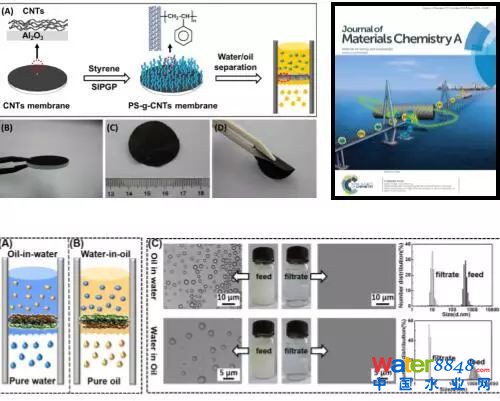

圖1. (上)超疏水性PS/CNTs薄膜的制備以及分離油水乳液, (下)Janus 碳基薄膜分離油水乳液

中科院寧波材料所高分子事業部陳濤研究員的智能高分子材料團隊長期致力于二維高分子納米復合油水分離材料的研究,通過表面接枝高分子刷和多級組裝技術,獲得多種新型復合材料,可實現高效分離油水乳液和凈化水質。科研人員采用多孔陶瓷作為襯底,抽濾納米碳管(CNTs)成膜,采用自引發的光接枝光聚合(self-initiated photografting and photopolymerization,SIPGP)的方法接枝疏水性的高分子聚苯乙烯(PS)到CNTs的表面,進而協同利用CNTs薄膜的高粗糙度表面,獲得超疏水性的二維雜化薄膜材料。該膜可用于微米和納米級油包水乳液的大通量、高效分離(J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 15268-15272,圖1上,內封面)。在此基礎上,將得到的超疏水性的PS/CNTs薄膜反轉并轉移到另一個基底上,再次通過SIPGP將親水性的聚甲基丙烯酸二甲胺乙酯(PDMAEMA)單向接枝到CNTs膜的表面,從而得到具有親水/疏水結構的雙面(Janus)復合薄膜(PDMAEMA/CNTs/PS),實現對油包水和水包油乳液進行選擇性分離的效果(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 16204,圖1下)。

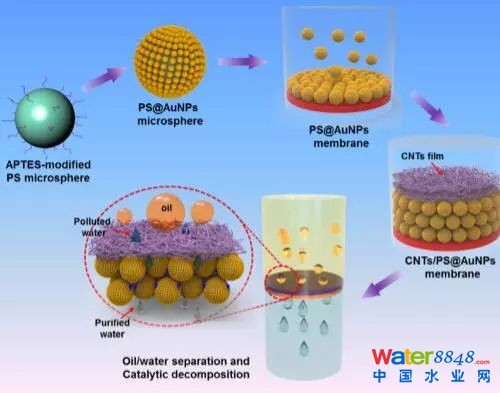

圖2. CNTs/PS@AuNPs多級復合薄膜的催化降解和油水分離功能

為快速有效去除油污水中的有害污染物,該團隊通過表面接枝分子刷和層層組裝技術,獲得一種新型多級復合材料,實現高效分離油水乳液和凈化水質。利用抽濾的方法,使得高密度負載金納米顆粒的聚苯乙烯復合微球(PS@AuNPs)緊密堆積,組裝形成復合微球催化薄膜,進而將親水性碳納米管薄膜沉積在微球薄膜表面,從而獲得一種水下超疏油、具有催化功能的多級復合薄膜(J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 10810,圖2)。分離過程中,油相被上層碳管薄膜阻截,水相則通過微球間彎曲孔道穿過下層復合微球薄膜,從而實現油水分離功能。水相繞流經過微球孔道的同時,水相中模型有機污染物(硝基苯酚和硼氫化鈉混合溶液)與孔道內壁上的高密度金納米顆粒充分接觸,被快速催化分解,實現快速有效催化降解水中有機污染物。這種新型復合薄膜材料,首次同時實現了油水乳液分離和催化分解水溶性有機污染物,處理通量達到3500 L m-2 h-1 bar-1,催化效率最高可達92.6%,并具有良好的力學和催化穩定性,可多次重復使用,并適于連續性操作,為工業化廢水處理提供了一種新的分離技術。當負載銀納米顆粒(Ag NPs)到超親水CNTs分離薄膜中,利用銀納米顆粒的殺菌性能,可在油水分離的同時殺死水質中的有機污染物或細菌,從而同時實現油水分離和快速有效凈化水質。

根據實際應用需求,該團隊還開發了超疏水吸油材料、超疏油親水材料、高效隔油過水材料、高效油吸附凝結材料、高效水吸附凝結材料等系列材料,衍生了電子產品新型超疏水數涂層材料,并發展了核電冷源系統關鍵防務工程裝備、海洋溢油應急智能裝備與方案、河流溢油應急裝備與方案、新型煤化工油水分離裝備與方案、新型聚集凝結物理破乳裝備與水處理方案等。

在含油廢水處理領域,該項目是國內唯一利用純物理聚集凝結替代化學破乳、絮凝、氣浮過程,并完成低成本、大水流量、大規模應用的技術項目。該項目技術及方案已在大亞灣核電站、昌江核電站、中煤榆能化、河北龍成煤綜合利用有限公司、河南龍成集團等獲得廣泛應用。

特別值得一提的是,在電子產品日益普及的當下,由該項目衍生的超疏水涂層還可應用于電子產品防水領域,寧波材料所在此領域已取得系列進展。“設備方面,開發了一系列低溫等離子體納米涂層制備設備,解決了涂層生產效率、質量、均勻性、成品率及性價比等方面的問題。在納米涂層工藝上,構建了多尺度梯度納米涂層體系,解決了防水、防護與散熱、透波性、導通性的矛盾。”曾志翔研究員介紹說,目前,這種納米涂層制備技術已在高端手機及無人機、汽車、海洋工程等領域得到廣泛應用,在電子產品防水涂層領域市場占有量穩居全球前列。

9、國際首次采用PTFE中空纖維膜成功應用于高氨氮廢水處理

近日,中科院大連化物所曹義鳴研究員團隊開發的聚四氟乙烯(PTFE)中空纖維膜接觸器技術成功應用于提釩廢水中高濃度氨氮的脫除項目。廢水處理量50t/d、進水氨氮濃度為2000-5000mg/L,設計的出水氨氮濃度為10mg/L。

工業項目由大連化物所和南京碧盾新膜技術有限公司提供PTFE膜組件及工藝流程設計、攀枝花碧源科技負責工程設計和制造以及現場實施共同完成。

經過72小時現場運行,出水氨氮濃度穩定在2~7mg/L,達到國家釩工業污染排放標準(10mg/L)和污水排放國標1級A(8mg/L)規定要求,這是國際上首次采用PTFE中空纖維膜在提釩高氨氮廢水領域工業應用成功典范。由于PTFE膜材料優異疏水性和抗污染特性,工藝上采用廉價的石灰代替液堿調節pH值,大幅度地降低了運營成本。系統具有能耗低、脫氨氮效率高、膜壽命長、裝置緊湊、操作簡單等優勢。

在袁權院士指導下,曹義鳴研究員團隊于2012年研發出高性能PTFE中空纖維膜核心技術,成功應用于馬來西亞石油公司的天然氣脫CO2國際開發與合作中試項目,此次在高氨氮廢水處理中成功實施,是PTFE中空纖維膜接觸器技術在應用領域又一次重要突破。

來源:工業水處理綜合整理, http://www.sohu.com/a/287208042_649223 如有問題,請聯系我們刪除,并表示歉意,謝謝!