以下為正文

6月5日,四川省公安廳公布的生態環境領域典型案例顯示,遂寧一生物環保科技有限公司將22.6萬噸污泥傾倒、填埋于耕地中,造成194畝耕地遭到破壞。目前該案已作出終審裁決,兩犯罪單位因此被判處罰金200萬,5名被告人被判處3年至18年不等有期徒刑。

2021年8月,四川省遂寧市公安局根據生態環境部門移送案件,偵破一起污染環境案,抓獲犯罪嫌疑人8名。經查,2018年3月以來,四川遂寧某生物環保科技有限公司負責人夏某祥將公司接收的22.6萬噸污泥,以滲坑方式傾倒、填埋于耕地中。經自然資源部門認定,涉案破壞耕地面積194畝(其中,永久基本農田115畝)。經生態環境部門檢測認定,非法處置的污泥屬于含鎘、鉛等重金屬有毒物質。新景源公司污染環境案已作出終審裁決,兩犯罪單位分別被判處罰金200萬,5名被告人被判處3年至18年不等有期徒刑。

污泥如何處理處置?

污泥中含有大量有機物、細菌、無機顆粒,容易腐化發臭,有些工業污泥還含有重金屬,處置不當會對環境產生嚴重污染。但同時,污泥中還富含營養物質,如:碳、氮、磷等。所以,污泥兼具“污染”和“資源”雙重屬性。

污泥處理處置包括處理與處置兩個階段。處理主要是指對污泥進行穩定化、減量化和無害化處理的過程。處置是指對處理后污泥進行消納的過程。

與發達國家相比,我國城鎮污水處理廠污泥具有有機質含量低、含砂量高、產量大等特點,因而污泥處理處置技術路線的選擇應結合我國城鎮污水處理廠污泥的特定性質,充分考慮污泥的“資源”和“污染”雙重屬性,實現環境、經濟和社會效益的最大化。

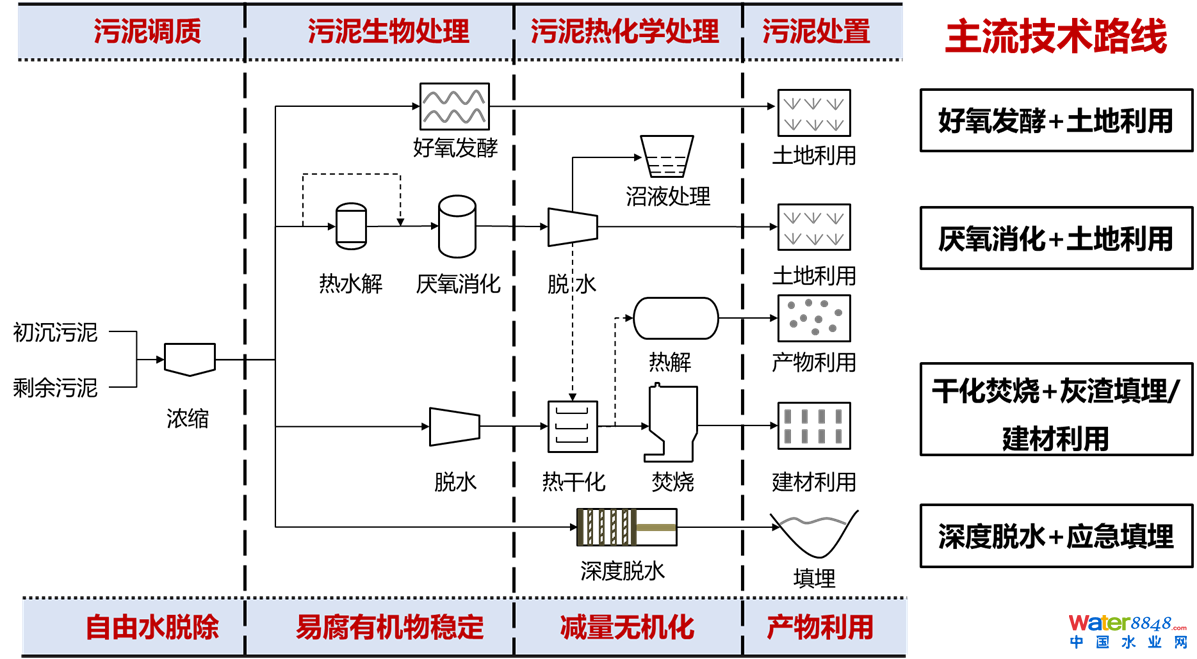

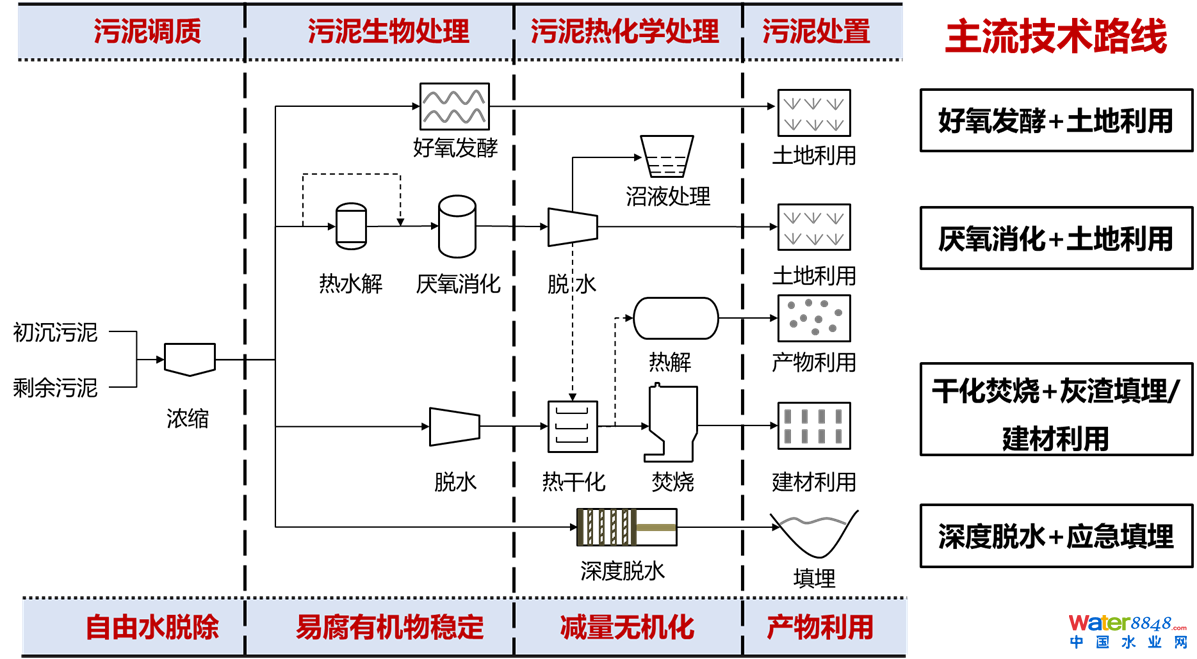

據同濟大學環境科學與工程學院教授、城市污染控制國家工程研究中心主任戴曉虎介紹,經多年探索,目前我國已形成四條污泥處理處置主流技術路線:深度脫水—填埋、厭氧消化—土地利用、好氧發酵—土地利用、干化焚燒—填埋或建材利用。

圖為污泥處理處置主流技術路線 戴曉虎供圖

戴曉虎分析,污泥是一種高含水、易腐敗的有機固廢,處理不當將會產生環境的二次污染,處理環節應包含“穩定”與“減量”兩個重要環節,在我國污水處理廠污泥已基本實現脫水減量,而污泥穩定化無害化處理是短板,污水廠建設過程的污泥穩定化無害化處理投入嚴重不足,厭氧消化技術是當前國內外實現污泥穩定化的主要技術之一。厭氧消化可同時實現高含水易腐有機物穩定與衛生化、回收生物質能源,如何完善我國污水處理廠污泥的穩定化與衛生化的規范化處理是我國實現污泥處理處置與資源化的重要任務。在污水處理廠實現了污泥的穩定化與減量化處理后,污泥品質得到了顯著提升,為后續安全資源化處置提供了基本保障。

就處置的路徑而言,污泥中富含碳、氮、磷等營養物質,土地利用可改善土壤,實現營養物質的循環利用。所以對于重金屬不超標的污泥,優先鼓勵采用厭氧或好氧穩定化處理后進行土地利用,包括園林綠化、土壤修復和農用等;對于重金屬超標、土地利用受到限制或土地利用成本較高且當地經濟水平較高時,可以采用厭氧穩定耦合末端干化焚燒的處理處置工藝。而我國目前普遍采用“深度脫水—填埋”技術路線,該技術路線二次污染嚴重,占用土地,浪費資源,不可持續。

“雙碳”目標下,污泥未來該何去何從?

《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》中明確,到2025年城市污泥無害化處置率應達到90%以上,到2035年全面實現污泥無害化處置,污水污泥資源化利用水平顯著提升。

2020年7月,國家發改委和住建部聯合制定《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》,在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質利用+焚燒”的處置模式,將焚燒灰渣用作建材原料。鼓勵采用厭氧消化、好氧發酵等方式處理污泥。

戴曉虎表示,“雙碳”目標下,污泥處理處置應以污染控制為最終目標,通過有機物的生物質能源回收及營養物質的循環利用等資源化手段,可以回收污泥中的能源與資源,是實現污水處理過程碳減排的重要環節。因此,從減污降碳角度而言,污泥處理處置與資源化過程對污水處理的碳減排具有重要潛力與重要意義。

他認為,“雙碳”目標的提出對污泥的處理處置是個很好的推動,過去對污泥處理處置過程的節能降耗及資源化回收利用等方面的評估主要體現在經濟效益中,有了碳排放指標之后,可以對污泥處理處置技術路線的碳排放水平進行量化評估,將積極推動污泥處理處置朝著低碳、綠色、可持續發展的方向發展。

如何判斷污泥是否危廢

首先,單純用于處理城鎮生活污水的公共污水處理廠,其產生的污泥通常情況下不具有危險特性,可作為一般固體廢物管理。

另外,專門處理工業廢水(或同時處理少量生活污水)的處理設施產生的污泥,可能具有危險特性,應按《國家危險廢物名錄》、國家環境保護標準《危險廢物鑒別技術規范》(HJ/T298-2019)和危險廢物鑒別標準的規定,對污泥進行危險特性鑒別。

第三類,以處理生活污水為主要功能的公共污水處理廠,若接收、處理工業廢水,且該工業廢水在排入公共污水處理系統前能穩定達到國家或地方規定的污染物排放標準的,公共污水處理廠的污泥可按照第一條的規定進行管理。但是,在工業廢水排放情況發生重大改變時,應按照第二條的規定進行危險特性鑒別。

第四類情況,企業以直接或間接方式向其法定邊界外排放工業廢水的,出水水質應符合國家或地方污染物排放標準;廢水處理過程中產生的污泥,屬于正在產生的固體廢物,對其進行危險特性鑒別,應按照《危險廢物鑒別技術規范》的規定,在廢水處理工藝環節采樣,并按照污泥產生量確定最小采樣數。

幾個典型的污泥判別

1、重金屬超標的電鍍廢水與電鍍污泥:

電鍍污泥屬于危險廢物,廢物類別往往同時屬于HW17、HW21、HW22、HW23。重金屬超標的電鍍廢水,屬于廢水污染防治范圍,納入廢水管理,不適用《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》的范圍,不屬于危險廢物。雖然超標廢水未納入危險廢物管理,但是根據《兩高司法解釋》(2016版),如果廢水中一類重金屬(如鉛、汞、鉻、鎘、砷)超標3倍、或者二類重金屬(如鎳、銅、鋅、錳、釩)超標10倍以上的,除處以行政處罰外,照樣會被追究刑事責任。

2、生活污水處理廠產生的污泥:

屬于固體廢物,不屬于危險廢物。根據環辦【2010】157號文件,該類廢物在轉移管理的過程中,“參照危險廢物管理,建立污泥轉移聯單制度。”參照危險廢物管理的意思是說,該類污泥不屬于危險廢物,但是要提高管理層級,尤其是要加強臺賬管理,防止運輸過程中拋灑滴漏與非法傾倒。然而工業企業污水處理過程中產生的污泥,往往因其浸出毒性超標、或者含有其他有毒有害物質和其他危險特性,絕大部分應屬于危險廢物范疇(判定方法主要依據企業環評、行業規律、物料來源、專家認定、屬性鑒別等)。

3、生活垃圾焚燒產生的飛灰:

屬于危險廢物(HW18)。但是在滿足《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)中6.3條要求后,進入生活垃圾填埋場填埋不納入危險廢物管理;另一種情形是,如果經過預處理后,滿足《水泥窯協同處置固體廢物污染控制標準》(GB30485-2013)有關要求的,協同處置過程也納入豁免管理范疇。

4、醫療機構污水處理過程中產生的污泥:

大部分屬于危險廢物。《醫療廢物管理條例》(國務院令第380號)規定,“醫療廢物,是指醫療衛生機構在醫療、預防、保健以及其他相關活動中產生的具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢物。”《醫療廢物分類目錄》(2021年版)中的“感染性廢物”中列有“被病人血液、體液、排泄物污染的物品”,醫療機構污水處理過程中產生的柵渣、沉淀污泥和化糞池污泥等,應列入此類。在新版《國家危險廢物名錄》中的廢物代碼為841-001-01。

如果某醫療機構在環評時,對于廢水處理工藝經過專門設計,并且已對污泥做出了屬性判定,如果管理部門認為該類污泥應當納入危險廢物管理,則應通過危險廢物鑒別程序進行最后判別。

最后,分享一個五步法鑒別污泥是否危廢:

依據由環境保護部聯合國家發改委、公安部發布自2021年1月1日起開始施行的《國家危險廢物名錄》和《危險廢物鑒別標準-通則》,結合住建部、環保部、科技部于2009年2月28日聯合發布的《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》,五步即可判定污水污泥是否屬于危險廢物,如下圖所示:

第一步 分類

第二步 判定依據

第三步 如何監管

第四步 資源化利用

第五步 哪些能夠豁免?

關于污泥處置的六大國標限值分別是多少?污泥處置又是如何分類的?現將相關國家標準整理如下:

1《農用污泥污染物控制標準》(GB 4284-2018)

本標準規定了城鎮污水處理廠農用時的污染物控制指標、取樣、檢測、監測和取樣方法。標準適用于城鎮污水處理廠污泥在耕地、園地和牧草地時的污染物控制。

污泥產物農用時,根據其污染物的濃度將其分為A級和B級污泥產物,其污染物濃度限值應滿足表1的要求,A級和B級污泥產物的使用條件見表2。

污泥產物農用時,其衛生學指標及限值應滿足表3的要求。

污泥產物農用時,其理化指標及限值應滿足表4的要求。

污泥產物農用時,年用量累計不應超過7.5t/h㎡(以干基計),連續使用不應超過5年。

2《城鎮污水處理廠污泥處置 制磚用泥質》(GB/T 25031-2010)

本標準規定了城鎮污水處理廠污泥制燒結利用的泥質、取樣和監測。標準適用于城鎮污水處理廠污泥的處置和污泥制燒結磚利用。

污泥用制磚時,污泥理化指標應滿足表1的要求。

污泥用制磚時,污泥燒失量和放射性核素指標應滿足表2的要求。

污泥用制磚時,污泥污染物濃度限制應滿足表3的要求。

污泥用于制磚與人群接觸場合時,污泥衛生學指標應滿足表4的要求。

3《城鎮污水處理廠污泥處置 單獨焚燒用泥質》(GB/T 24602-2009)

本標準規定了城鎮污水處理廠污泥單獨焚燒利用的泥質指標及限值、取樣和監測等,標準適用于城鎮污水處理廠污泥的處置和污泥單獨焚燒利用。

污泥單獨焚燒利用時,其理化指標及限值應滿足表1要求,在選擇焚燒爐的爐型時要充分考慮污泥的含砂量。

污泥單獨焚燒利用時,應滿足表2的要求。

污泥焚燒爐大氣污染物排放標準應滿足表3的要求。

4《城鎮污水處理廠污泥處置 土地改良用泥質》(GB/T 24600-2009)

本標準規定了城鎮污水處理廠污泥土地改良利用的污泥指標和限值、取樣和監測等。標準適用于城鎮污水處理廠污泥的處置和污泥土地改良利用。排水管道通挖污泥用于土地改良的泥質可參照本標準。

污泥土地改良利用時,其理化指標及限值應滿足表1的要求。

污泥土地改良利用時,其養分指標及限值應滿足表2的要求。

污泥土地改良利用時,其微生物學指標及限值應滿足表3的要求。

污泥土地改良利用時,其污染物指標及限值應滿足表4的要求。

5《城鎮污水處理廠污泥處置 混合填埋用泥質》(GB/T 23485-2009)

本標準規定了城鎮污水處理廠污泥進入生活垃圾衛生填埋場混合填埋處置和用作覆蓋土的泥質指標及限值、取樣和監測等。標準適用于城鎮污水處理廠污泥的處置和污泥與生活垃圾的混合填埋。

污泥用于混合填埋時,其污染物指標及限值應滿足表1的要求。

污泥用作填埋場覆蓋土添加料時,其污染物指標及限值應滿足表2的要求,基本指標及限值應滿足表3的要求。

污泥用作垃圾填埋場終場覆蓋土添加料時,其生物學指標還需滿足GB 18918中要求,見表4。

6《城鎮污水處理廠污泥處置 園林綠化用泥質》(GB/T 23486-2009)

本標準規定了城鎮污水處理廠污泥園林綠化利用的泥質指標及限值、取樣和監測等。標準適用于城鎮污水處理廠污泥的處置和污泥園林綠化利用。

污泥園林綠化利用時,其他理化指標應滿足表1的要求。

污泥園林綠化利用時,其養分指標及限值應滿足表2的要求。

污泥園林利用與人群接觸場合時,其生物學指標及限值應滿足表3的要求。

污泥園林綠化利用時,其污染物指標及限值應滿足表4的要求。

7《城鎮污水處理廠污泥處置 分類》(GB/T 23484-2009)

城鎮污水處理廠污泥處置分類見表1

8《電鍍污泥處理處置 分類》(GB/T 38066-2019)

End

P.S.

環評愛好者網

中央督察多次反饋污泥處置不當問題 地方怎么破解

中國網 | 發布時間:2022-06-08 09:51 | 閱讀:24800次

近日,第二輪第六批中央生態環境保護督察組分別向河北、江蘇、內蒙古、西藏、新疆五個省(自治區)和新疆生產建設兵團反饋督察情況。

在對河北的反饋報告中指出,污泥違規處置問題嚴重。邢臺市隆堯縣正祥牧業公司2017年以來非法接收污泥8.8萬余噸,近1.3萬噸傾倒在226畝耕地上,未采取任何防控措施。唐山市古冶區沃農有機肥廠2018年以來違規接收污泥15.6萬噸,超過5萬噸去向不明。辛集市11個皮革企業污泥暫存場存放污泥約127萬立方米。

記者梳理第二輪督察發現,除河北外,督察也曾多次指出多地污泥處置不當問題。

第二輪第二批督察曾指出,北京、天津、浙江等3省市存在污泥違規處置現象。第二輪第三批督察曾指出,遼寧朝陽長期違法臨時堆存40余萬噸污泥,環境風險隱患突出。第二輪第四批督察曾指出,四川遂寧放任有關企業長期以“土壤改良”之名非法處置污泥,嚴重污染周邊環境。

多次點出同類問題,為何到第二輪督察結束,仍存在污泥違規處置亂象?污泥處置究竟該何去何從?

初步實現污泥減量化,但并未真正實現“四化”

污泥中含有大量有機物、細菌、無機顆粒,容易腐化發臭,有些工業污泥還含有重金屬,處置不當會對環境產生嚴重污染。但同時,污泥中還富含營養物質,如:碳、氮、磷等。所以,污泥兼具“污染”和“資源”雙重屬性。

同濟大學環境科學與工程學院教授、城市污染控制國家工程研究中心主任戴曉虎介紹,“隨著我國城鎮污水處理規模日益擴大,但市政污泥產量也相應增加,污泥問題未得到妥善解決,使得污水處理基礎設施的效益大打折扣,污泥的安全處理處置仍是我國污水處理的短板。”據統計,2020年我國含水率80%的污泥產量已超過6500萬噸,預計2025年我國污泥年產量將突破9000萬噸。

“由于我國長期‘重水輕泥’,污泥處理處置技術并沒有與污水處理同步提升。”目前,污泥處理處置面臨許多挑戰。

2016年,國家發改委和住建部聯合印發《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》指出,加快城鎮污水處理設施和管網建設改造,推進污泥無害化處置,由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變。

“我們一直持續努力推進污泥安全處理處置技術體系與標準體系的建設,目前已取得階段性進展,但離高質量發展還有一段距離。”戴曉虎指出,經過污水廠處理的污泥需要進行終端安全處置,我國通常采用的處置方式有三個方向:衛生填埋、熱化學處理后建材利用、生物穩定處理后土地利用。

但這些方式遇到了不同程度的阻礙:埋在哪里,怎么燒,誰來用?

填埋比隨意堆棄好,但可供填埋的場地越來越少,常遇到“無地可埋”的尷尬處境;焚燒比填埋好,但污泥含水率較高,焚燒能耗太高,鄰避效應嚴重;土地利用比焚燒好,但對污泥泥質要求較高,需要對污泥進行穩定化處理,而污泥穩定化處理正是我國現階段污泥處理處置的短板,同時由于工業廢水的摻雜導致污泥中重金屬和其他有毒有害物質往往超標,土地利用受到限制。

據不完全統計,目前全國城鎮污水處理廠污泥只有小部分進行穩定化處理和土地利用、焚燒和建材利用等,大部分污泥未進行規范化的處理處置。

戴曉虎教授指出,目前由于污泥處理處置相關法律法規監管體系還不完善,我國城鎮污水處理廠基本實現了污泥的初步減量化,但并未真正實現穩定化、無害化和資源化處理,存在嚴重的二次污染風險。

污泥如何處理處置?

污泥處理處置包括處理與處置兩個階段。處理主要是指對污泥進行穩定化、減量化和無害化處理的過程。處置是指對處理后污泥進行消納的過程。

與發達國家相比,我國城鎮污水處理廠污泥具有有機質含量低、含砂量高、產量大等特點,因而污泥處理處置技術路線的選擇應結合我國城鎮污水處理廠污泥的特定性質,充分考慮污泥的“資源”和“污染”雙重屬性,實現環境、經濟和社會效益的最大化。

據戴曉虎介紹,經多年探索,目前我國已形成四條污泥處理處置主流技術路線:深度脫水—填埋、厭氧消化—土地利用、好氧發酵—土地利用、干化焚燒—填埋或建材利用。

圖為污泥處理處置主流技術路線 戴曉虎供圖

戴曉虎分析,污泥是一種高含水、易腐敗的有機固廢,處理不當將會產生環境的二次污染,處理環節應包含“穩定”與“減量”兩個重要環節,在我國污水處理廠污泥已基本實現脫水減量,而污泥穩定化無害化處理是短板,污水廠建設過程的污泥穩定化無害化處理投入嚴重不足,厭氧消化技術是當前國內外實現污泥穩定化的主要技術之一。厭氧消化可同時實現高含水易腐有機物穩定與衛生化、回收生物質能源,如何完善我國污水處理廠污泥的穩定化與衛生化的規范化處理是我國實現污泥處理處置與資源化的重要任務。在污水處理廠實現了污泥的穩定化與減量化處理后,污泥品質得到了顯著提升,為后續安全資源化處置提供了基本保障。

就處置的路徑而言,污泥中富含碳、氮、磷等營養物質,土地利用可改善土壤,實現營養物質的循環利用。所以對于重金屬不超標的污泥,優先鼓勵采用厭氧或好氧穩定化處理后進行土地利用,包括園林綠化、土壤修復和農用等;對于重金屬超標、土地利用受到限制或土地利用成本較高且當地經濟水平較高時,可以采用厭氧穩定耦合末端干化焚燒的處理處置工藝。而我國目前普遍采用“深度脫水—填埋”技術路線,該技術路線二次污染嚴重,占用土地,浪費資源,不可持續。

記者查閱資料發現,北排集團的高碑店、小紅門、清河等五個污泥處理處置中心,以及長沙黑糜峰污泥高級厭氧消化示范工程等均采用了“污泥熱水解—厭氧消化”技術,提高了污泥厭氧消化性能,通過熱化學預處理殺滅了病原菌,削減了抗性基因,通過厭氧穩定化處理實現了易腐有機物的高效轉化,降低了二次污染風險,提升了污泥的品質。最終實現了污泥的穩定化和無害化,為后續的安全處置提供保障。

此外,戴曉虎教授分析,“隨著我國對污泥處理處置的多年探索,目前已在污泥處理處置技術裝備方面有較大突破,形成兩大污泥處理處置全鏈條示范模式:在北京形成了高級厭氧消化—土地利用模式,在上海形成了干化焚燒—灰渣建材利用的模式,為后續污泥處理處置的綠色低碳健康發展奠定了基礎。但經過穩定化處理的污泥土地利用的路徑尚未打通,相關政策仍需進一步完善。”

“雙碳”目標下,污泥未來該何去何從?

《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》中明確,到2025年城市污泥無害化處置率應達到90%以上,到2035年全面實現污泥無害化處置,污水污泥資源化利用水平顯著提升。

戴曉虎告訴記者,“現在很多地方都在依托科技創新提升污泥無害化處置能力。一些地方通過向水泥廠或發電廠付費,進行協同焚燒處置;一些地方進行衛生填埋,一些經濟較發達地區正在規劃污泥的單獨焚燒或其他熱化學處理方式。除此之外,針對土地利用受限的瓶頸,需要國家出臺相應的管理政策支持。”

2020年7月,國家發改委和住建部聯合制定《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》,在土地資源緊缺的大中型城市鼓勵采用“生物質利用+焚燒”的處置模式,將焚燒灰渣用作建材原料。鼓勵采用厭氧消化、好氧發酵等方式處理污泥。

“污泥生物質利用主要包含厭氧消化技術,實現污泥易腐有機物的穩定化衛生化并回收污泥中的生物質能源,是污泥全鏈條處理的重要環節。”從未來的發展來看,高級厭氧消化—土地利用、高效好氧發酵—土地利用、低耗干化清潔焚燒—建材利用等技術路線是我國未來污泥處理處置的重要發展方向。

戴曉虎表示,“雙碳”目標下,污泥處理處置應以污染控制為最終目標,通過有機物的生物質能源回收及營養物質的循環利用等資源化手段,可以回收污泥中的能源與資源,是實現污水處理過程碳減排的重要環節。因此,從減污降碳角度而言,污泥處理處置與資源化過程對污水處理的碳減排具有重要潛力與重要意義。

他認為,“雙碳”目標的提出對污泥的處理處置是個很好的推動,過去對污泥處理處置過程的節能降耗及資源化回收利用等方面的評估主要體現在經濟效益中,有了碳排放指標之后,可以對污泥處理處置技術路線的碳排放水平進行量化評估,將積極推動污泥處理處置朝著低碳、綠色、可持續發展的方向發展。

未來,污泥處理過程應盡可能降低能耗藥耗,污泥處置過程應考慮物質如何循環利用。

其中,從“無廢城市”建設的角度,污泥填埋方式將會逐步被取締,其主要原因是大量溫室氣體的無序排放和碳、氮、磷等資源物質的浪費。

隨著中央生態環保督察對污泥問題的重視,有利于推動地方加快推進污泥處理處置設施的規劃、建設、運行與管理與資金支持,提升污泥無害化處置與資源化利用的水平。

戴曉虎建議,首先,在前端控制好污水處理廠污泥的規范化處理,各地應因地制宜,完善污泥處理設施系統,提高污泥中易腐物質的穩定化與衛生化處理能力與水平。其次,解決土地利用的堵點問題,對污泥進行無害化處理,滿足相關標準后,應鼓勵進行土地利用,可優先用于土地改良、荒地造林、礦山修復、苗木撫育、園林綠化等。

“污泥處置,終端為王。實現污泥減量化、穩定化、無害化處理處置,穩步推進資源化利用,是推動污水處理減污降碳協同增效的重要舉措。應樹立污水和污泥處理處置系統觀,科學統籌謀劃、因地制宜實施、積極穩妥推進,發揮政府主導作用和市場配置資源的決定性作用,明確責任主體,以更加節能低碳的技術和路徑推動污泥減量、穩定化、無害化處理和資源化利用。”他表示。