25年投資超24億元,上海消除了344條“河”,今年再少11條

2023-04-03 20:40

今天(4月3日)出門上班的金虹橋振宏苑居民發現,姚虹路上豎起了圍擋,一看施工銘牌,得知姚虹路(古羊路至吳中路)積水改善工程即將開工,喜上眉梢。

這標志著又一項2023年上海市為民辦實事項目的正式啟動。

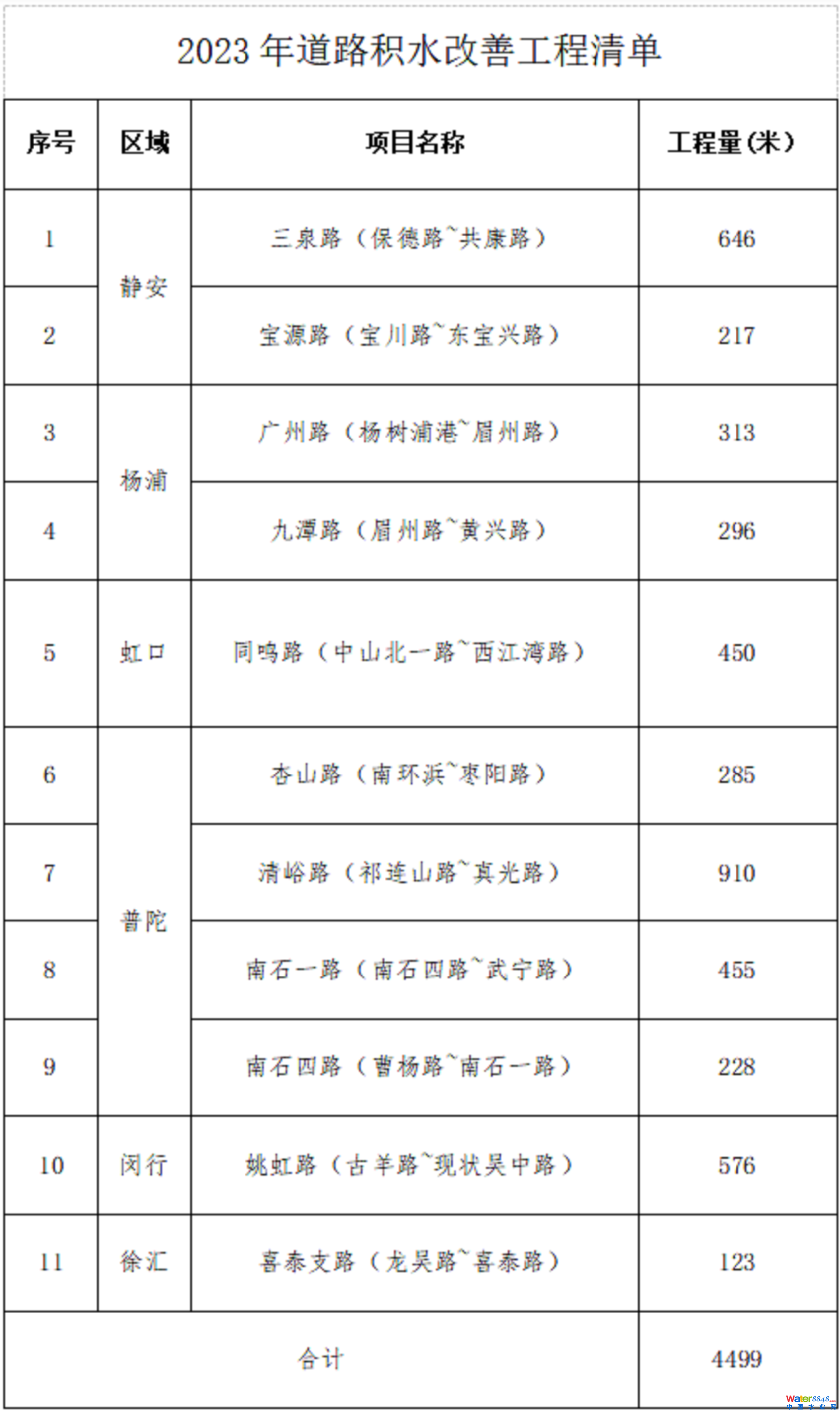

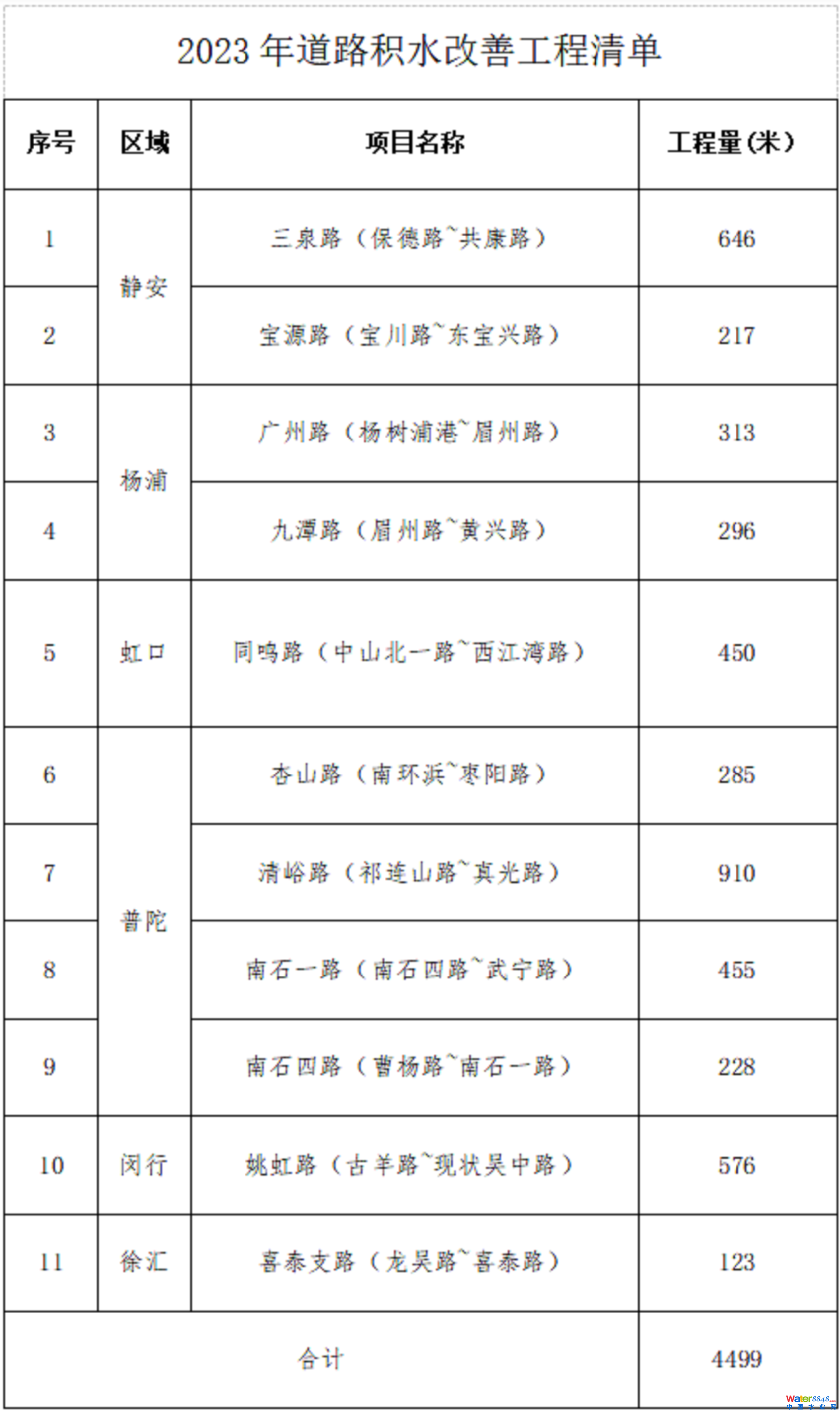

今年,總投資1.58億元的道路積水改善工程將讓總長4.5公里的11條段中心城區道路徹底解決積水頑疾,惠及靜安區三泉路、寶源路,楊浦區廣州路、九潭路,虹口區同鳴路,普陀區杏山路、清峪路、南石一路、南石四路,閔行區姚虹路,徐匯區喜泰支路等道路沿線的居民。

辦進心里

姚虹路(古羊路至吳中路)地處閔行區北部,敷設于上世紀九十年代的排水管道管徑較小,排水效率較低,每逢臺風、暴雨天氣,經常出現道路短時積水問題。

今年改造后,長約576米的新材質雨水管將取代老舊管道,直徑增至1.2米至2米,“吞吐”能力倍增。同時,該路段的排水將接入紅松東路雨水總管,相比過去繞道吳中路接入區域排水系統多了一條通道,排水效率更高,防汛能力更有保障。

姚虹路沿線居民有了美好的期盼,這份沉甸甸的獲得感,家住東苑怡和園的方瑩在去年年底就已得到。

作為2022年11條中心城區道路積水改善工程的“收官戰”,虹梅路(蒲匯塘至吳中路)積水改善工程歷經3個月“沖刺”,給沿線居民送了一份新年禮物。

“2018年搬進小區后,平均每年有三到四次‘看海’經歷,遇到強降雨天氣,路面積水有二三十厘米深。2019年臺風‘利奇馬’來的時候,底樓放的快遞都浮起來了。”家住沿街樓棟10層的方瑩對出行環境的改善最有發言權。

她感慨地說,自己過夠了那種“步步為營”的日子,以后大雨天再也不用換拖鞋蹚水到對面菜市場買菜了,這個項目真的是為民辦實事,辦進了大家心里。

方瑩在去年拍到的道路積水情況

項目完工后,“大雨天看海”成為歷史

上海中心城區道路積水改善工程始于1998年,“專攻”排水管網老化、管徑小、排水系統設計標準低等問題導致的暴雨積水路段。

25年來,已有344個類似虹梅路這樣的道路積水改善項目落地,惠及黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、普陀、閔行、寶山等9個區,總投資約24.9億元,敷設了總長175公里的排水管道。

這些城市里重要的“灰色靜脈”把道路從積水手中奪還給了居民和路人,也為助力超大型城市治理、增強城市韌性發揮了重要作用。

順藤摸瓜

上海水務部門表示,道路積水改善這項民生工程將繼續堅持下去,目前將以每年敷設排水管道4公里至6公里、總投資1億元至2億元左右的規模,循序漸進。

市民拍手稱快的同時,也有一些質疑聲。一些路段,工程量不大,比如今年的清峪路(祁連山路至真光路)項目,工程量是11個項目中最大的,敷設的排水管道長度也就910米,而今年的喜泰支路(龍吳路至喜泰路)項目只有123米,為何周邊居民一等就是數年?

積水改善項目落地的早晚,取決于很多客觀因素。

上海市排水管理事務中心工程科科長沈浩表示,上海排水管道總長約2.9萬公里,經過20多年的攻堅,剩下尚未發現或實施積水改善的道路大多有一個共同點:其所在位置屬于相關排水系統的“末梢點”,業內俗稱“毛細血管”,管徑一般較細,管內水動力較弱。

這樣的薄弱環節應當盡快改善,但從工藝的角度出發,必須要下游的管網先改造成熟,才能“順藤摸瓜”。

例如今年實施的姚虹路(古羊路至吳中路)積水改善工程,直到2019年附近的虹許、虹梅排水系統基本建成后,才初步具備徹底解決積水去向的條件。

項目施工現場 上海市水務局供圖

此外,工程項目的資金落實也是一道難題。大多數項目看似工程量不大,但投入至少上百萬元。所以,每年列入上海市為民辦實事項目的中心城區道路積水改善項目數量相對有限。

據透露,“十三五”期間,上海每年在中心城區道路積水改善工程上的投入都超過了1億元。

沈浩表示,為了節省成本,也是為了避免同一道路重復開挖,減少對周邊交通和居民生活的影響,大多項目不得不“搭便車”,即結合道路提升改造、架空線入地等工程,順便把地下排水管網敷設好,這其實也是一種城市精細化管理水平的體現。

近年來,為民辦實事項目的立項過程也更加科學、合理、精細。

上海水務部門建立了有針對性的管理體系,將居民投訴集中的強降水天氣易積水點位列為重點監控對象,找準癥結并明確屬于排水系統瓶頸問題且未達到相關標準要求的積水路段優先立項實施達標改造。

問計于民

積水點工程絕大多數在中心城區交通繁忙的市政道路上實施,面臨交通組織難度高、地下管線錯綜復雜、緊鄰居民社區、施工作業條件苛刻等眾多難題,堅持“人民城市”理念,主動問政于民、問需于民、問計于民,不斷把群眾的“想法”變成工作的“辦法”,始終是破解這些難題的最優解。

普陀區梅川路排水管道建設年代久遠、標準遠低于規劃標準,改造前,“頑固”積水曾持續超過10個小時,水深超過25厘米。

考慮到梅川路的通行壓力,施工期間,道路改為單向通行,另一半封路,日夜連軸轉施工。這樣做,白天路面交通受到的影響維持在可控范圍內,但項目范圍內近10個住宅小區晚上這么折騰,該怎么辦?

早在項目實施一個多月前,施工方便未雨綢繆,與道路沿線的居委會、單位進行黨建聯建,形成“項目黨建共同體”,主動聽取各方意見,很快發現盡快完成和夜間控制噪音是最主要的兩個訴求。

這樣一來,制定施工方案就能有的放矢:為加快進度,施工方加派了人手,分多個工段同步進行,還大量采用了裝配式建材和“微創”技術,實際施工時間控制在4個月內,而以往類似體量的工程耗時一般為半年。

改造后的梅六小區外下水口 陳璽撼 攝

在快的同時,施工方將出土方、破路等可能產生較大噪音的施工環節全部集中在白天進行,夜間只進行一些輕量化的作業,盡量避免夜間施工對周邊的影響。

閔行區排水管理所所長潘銘表示,既然是為民辦實事,就不能只看到規定計劃內的項目,有能力、條件的,可以“順手”幫助項目范圍內的居民解決一些其他的“急難愁”,比如小區內部的排水不暢問題。

在道路積水改善工程實施的過程中,還有不少居民提出能否順便將沿線小區大門到路面間的空間也修一修,這些話施工方記在了心上,主動出資、出人做了“愛心便道”。

指著小區大門通向虹梅路的幾十米柏油便道,方瑩說,知情的居民走在上面,都覺得心頭一暖:“過去是坑坑洼洼的水泥地,施工方沒有任何義務要幫我們,卻默默包辦了。即使工程對生活有暫時影響,誰也不會說一句難聽的話,都很理解支持。”

普陀區某小區面向道路的“愛心便道”,盡管不在道路積水改善工程范圍內 陳璽撼 攝

本文作者:陳璽撼

題圖來源:上海市水務局

今天(4月3日)出門上班的金虹橋振宏苑居民發現,姚虹路上豎起了圍擋,一看施工銘牌,得知姚虹路(古羊路至吳中路)積水改善工程即將開工,喜上眉梢。

這標志著又一項2023年上海市為民辦實事項目的正式啟動。

今年,總投資1.58億元的道路積水改善工程將讓總長4.5公里的11條段中心城區道路徹底解決積水頑疾,惠及靜安區三泉路、寶源路,楊浦區廣州路、九潭路,虹口區同鳴路,普陀區杏山路、清峪路、南石一路、南石四路,閔行區姚虹路,徐匯區喜泰支路等道路沿線的居民。

辦進心里

姚虹路(古羊路至吳中路)地處閔行區北部,敷設于上世紀九十年代的排水管道管徑較小,排水效率較低,每逢臺風、暴雨天氣,經常出現道路短時積水問題。

今年改造后,長約576米的新材質雨水管將取代老舊管道,直徑增至1.2米至2米,“吞吐”能力倍增。同時,該路段的排水將接入紅松東路雨水總管,相比過去繞道吳中路接入區域排水系統多了一條通道,排水效率更高,防汛能力更有保障。

姚虹路沿線居民有了美好的期盼,這份沉甸甸的獲得感,家住東苑怡和園的方瑩在去年年底就已得到。

作為2022年11條中心城區道路積水改善工程的“收官戰”,虹梅路(蒲匯塘至吳中路)積水改善工程歷經3個月“沖刺”,給沿線居民送了一份新年禮物。

“2018年搬進小區后,平均每年有三到四次‘看海’經歷,遇到強降雨天氣,路面積水有二三十厘米深。2019年臺風‘利奇馬’來的時候,底樓放的快遞都浮起來了。”家住沿街樓棟10層的方瑩對出行環境的改善最有發言權。

她感慨地說,自己過夠了那種“步步為營”的日子,以后大雨天再也不用換拖鞋蹚水到對面菜市場買菜了,這個項目真的是為民辦實事,辦進了大家心里。

方瑩在去年拍到的道路積水情況

項目完工后,“大雨天看海”成為歷史

上海中心城區道路積水改善工程始于1998年,“專攻”排水管網老化、管徑小、排水系統設計標準低等問題導致的暴雨積水路段。

25年來,已有344個類似虹梅路這樣的道路積水改善項目落地,惠及黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、普陀、閔行、寶山等9個區,總投資約24.9億元,敷設了總長175公里的排水管道。

這些城市里重要的“灰色靜脈”把道路從積水手中奪還給了居民和路人,也為助力超大型城市治理、增強城市韌性發揮了重要作用。

順藤摸瓜

上海水務部門表示,道路積水改善這項民生工程將繼續堅持下去,目前將以每年敷設排水管道4公里至6公里、總投資1億元至2億元左右的規模,循序漸進。

市民拍手稱快的同時,也有一些質疑聲。一些路段,工程量不大,比如今年的清峪路(祁連山路至真光路)項目,工程量是11個項目中最大的,敷設的排水管道長度也就910米,而今年的喜泰支路(龍吳路至喜泰路)項目只有123米,為何周邊居民一等就是數年?

積水改善項目落地的早晚,取決于很多客觀因素。

上海市排水管理事務中心工程科科長沈浩表示,上海排水管道總長約2.9萬公里,經過20多年的攻堅,剩下尚未發現或實施積水改善的道路大多有一個共同點:其所在位置屬于相關排水系統的“末梢點”,業內俗稱“毛細血管”,管徑一般較細,管內水動力較弱。

這樣的薄弱環節應當盡快改善,但從工藝的角度出發,必須要下游的管網先改造成熟,才能“順藤摸瓜”。

例如今年實施的姚虹路(古羊路至吳中路)積水改善工程,直到2019年附近的虹許、虹梅排水系統基本建成后,才初步具備徹底解決積水去向的條件。

項目施工現場 上海市水務局供圖

此外,工程項目的資金落實也是一道難題。大多數項目看似工程量不大,但投入至少上百萬元。所以,每年列入上海市為民辦實事項目的中心城區道路積水改善項目數量相對有限。

據透露,“十三五”期間,上海每年在中心城區道路積水改善工程上的投入都超過了1億元。

沈浩表示,為了節省成本,也是為了避免同一道路重復開挖,減少對周邊交通和居民生活的影響,大多項目不得不“搭便車”,即結合道路提升改造、架空線入地等工程,順便把地下排水管網敷設好,這其實也是一種城市精細化管理水平的體現。

近年來,為民辦實事項目的立項過程也更加科學、合理、精細。

上海水務部門建立了有針對性的管理體系,將居民投訴集中的強降水天氣易積水點位列為重點監控對象,找準癥結并明確屬于排水系統瓶頸問題且未達到相關標準要求的積水路段優先立項實施達標改造。

問計于民

積水點工程絕大多數在中心城區交通繁忙的市政道路上實施,面臨交通組織難度高、地下管線錯綜復雜、緊鄰居民社區、施工作業條件苛刻等眾多難題,堅持“人民城市”理念,主動問政于民、問需于民、問計于民,不斷把群眾的“想法”變成工作的“辦法”,始終是破解這些難題的最優解。

普陀區梅川路排水管道建設年代久遠、標準遠低于規劃標準,改造前,“頑固”積水曾持續超過10個小時,水深超過25厘米。

考慮到梅川路的通行壓力,施工期間,道路改為單向通行,另一半封路,日夜連軸轉施工。這樣做,白天路面交通受到的影響維持在可控范圍內,但項目范圍內近10個住宅小區晚上這么折騰,該怎么辦?

早在項目實施一個多月前,施工方便未雨綢繆,與道路沿線的居委會、單位進行黨建聯建,形成“項目黨建共同體”,主動聽取各方意見,很快發現盡快完成和夜間控制噪音是最主要的兩個訴求。

這樣一來,制定施工方案就能有的放矢:為加快進度,施工方加派了人手,分多個工段同步進行,還大量采用了裝配式建材和“微創”技術,實際施工時間控制在4個月內,而以往類似體量的工程耗時一般為半年。

改造后的梅六小區外下水口 陳璽撼 攝

在快的同時,施工方將出土方、破路等可能產生較大噪音的施工環節全部集中在白天進行,夜間只進行一些輕量化的作業,盡量避免夜間施工對周邊的影響。

閔行區排水管理所所長潘銘表示,既然是為民辦實事,就不能只看到規定計劃內的項目,有能力、條件的,可以“順手”幫助項目范圍內的居民解決一些其他的“急難愁”,比如小區內部的排水不暢問題。

在道路積水改善工程實施的過程中,還有不少居民提出能否順便將沿線小區大門到路面間的空間也修一修,這些話施工方記在了心上,主動出資、出人做了“愛心便道”。

指著小區大門通向虹梅路的幾十米柏油便道,方瑩說,知情的居民走在上面,都覺得心頭一暖:“過去是坑坑洼洼的水泥地,施工方沒有任何義務要幫我們,卻默默包辦了。即使工程對生活有暫時影響,誰也不會說一句難聽的話,都很理解支持。”

普陀區某小區面向道路的“愛心便道”,盡管不在道路積水改善工程范圍內 陳璽撼 攝

本文作者:陳璽撼

題圖來源:上海市水務局