重慶江津區以廢治廢,污泥成了“香餑餑”

來源:中國環境 作者:中環報記者余常海

城市里的生活污水由市政管網輸送到污水廠進行處理,處理過程中產生的固體懸浮物質稱為市政污泥。污泥處理處置是城市污水處理的“最后一公里”,若處理不當,將對生態環境造成二次污染,嚴重威脅人民健康和環境安全。

明明是“人見人棄”的污泥,但在重慶市江津區,這里的污泥卻成了“香餑餑”,在科技的加持下,污泥“化身”生物質燃料,與電廠燃煤摻燒發電,焚燒后產生的灰渣還可作為建材利用,不僅實現了良性的污泥封閉式處理處置,更形成了產業鏈共生、資源能源高效利用的循環體系,成為重慶“無廢城市”建設的一大亮點。

熱電聯營讓“污泥”被“烤干”

位于江津區的重慶珞渝環保科技有限公司(以下簡稱珞渝公司)是重慶水務集團與華能珞璜電廠共同組建的專業化污泥處理處置項目公司。在其建設的珞璜污泥處置中心里,記者看到,大型運輸車穿梭其中,他們將從重慶中心城區及周邊地區運來的濕污泥整齊劃一的傾倒進一個大型污泥儲存倉里,污泥,從這里開啟了蛻變。

“吞進去的是污泥,吐出來的是可循環利用的再生資源。”珞渝公司副總經理蔣萬東向記者介紹,濕污泥從儲存倉里經過12套高約4米的圓盤式干化機組,充分利用附近的珞璜電廠余熱蒸汽進行干化處理。

“在干化機內污泥含水率由80%降至30%以下,實現了減量化、穩定化。”蔣萬東說,處理后的干污泥呈細微顆粒狀,由于含有一定量的有機質及熱值,就變成了火力電廠可以利用的生物質燃料。

濕污泥被投放進儲存倉開始“變廢為寶”。余常海攝

而在污泥處理過程中的高濃度廢氣則通過負壓抽吸系統直接送入電廠鍋爐高溫焚燒,實現完全分解,低濃度廢氣輔助以生物除臭系統進行處理,車間現場幾乎聞不到任何臭味。干化產生的廢水則由配套建設的污水處理站進行預處理,并通過市政管網送入珞璜工業園區污水處理廠進行深度處理。

走出污泥干化車間,來到珞璜電廠內,蔣萬東指著干污泥接收倉和磨煤機之間的全封閉輸送系統說,干化后的污泥通過這套輸送系統被運輸至磨煤機內,與燃煤一起磨制成粉后送入鍋爐焚燒參與發電。污泥與燃煤摻燒發電過程中產生的粉塵及污染物通過電廠固有除塵和脫硫脫硝裝置進行有效處理、超低排放,灰渣進行建材綜合利用。

76萬多噸濕污泥成“香餑餑”

“相較于土地填埋、堆肥等這些傳統污泥處理處置方式帶來的土地資源浪費、地下水污染等問題以及水泥窯協同焚燒帶來的不穩定等問題,污泥熱電聯產模式,實現污泥無害化處理處置。”江津區生態環境保護綜合行政執法支隊政委鄒伯英向記者表示,這種模式也為“無廢城市”的建設提供了樣板。

如今,作為重慶市中心城區最大規模的市政污泥常規處置點,珞渝公司服務范圍已覆蓋20多座市政污水處理廠,尤其是今年珞璜污泥處置中心擴建工程投用后,實現了1200噸/天的污泥處置總規模,截至2023年9月已累計接收處理濕污泥76萬余噸,污泥處理量占到重慶中心城區每天污泥產生量的60%以上。

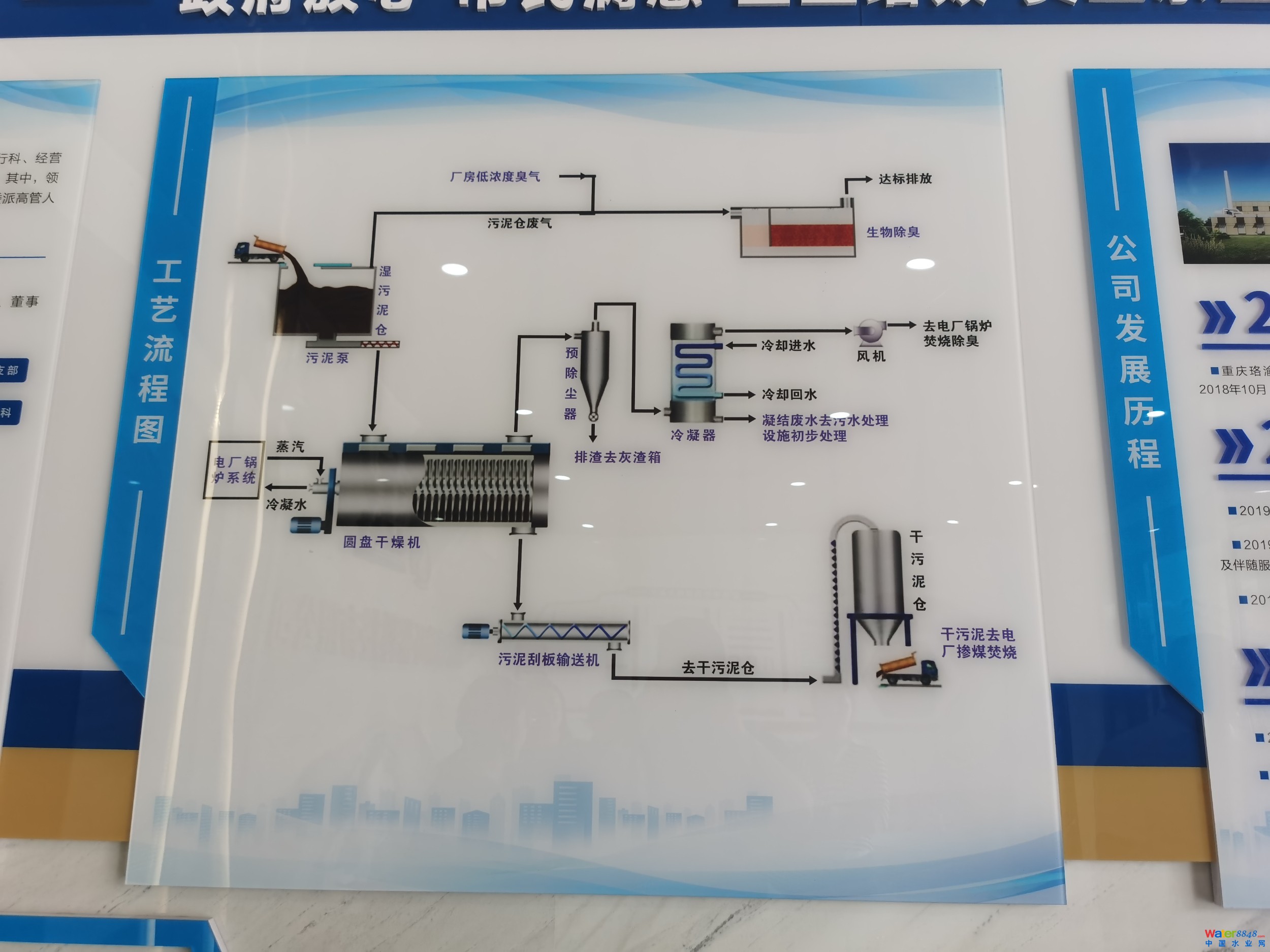

工藝流程圖。余常海攝

根據珞璜電廠折算統計,珞渝公司干化污泥通過摻燒發電已累計節約標煤2.12萬噸,減少二氧化碳排放近6萬噸,這不僅極大緩解了重慶市中心城區市政污泥處理處置“老大難”問題,也為推進重慶市生態文明建設、水污染防治及“無廢城市”建設作出了積極貢獻。