歸來!清華畢業→執教海外→全職回國

追尋碳排放的足跡

他是深耕環境科學領域20年

活躍于世界舞臺的中國科學家

追隨內心的聲音

他是辭去海外終身教職

全職回歸的清華教授

2022年

他回到清華環境學院任教

幫助我國“雙碳”目標的實現

鑄牢數據基礎

他說

這是中國責無旁貸的大國責任

也是他值得為之奮斗終身的事業

本期“報國清華人”系列報道

讓我們一起走近

徐明追尋“碳足跡”的科研故事

2023年11月

他牽頭建設的“天工LCA數據庫”發布

這是中國首個開放、透明的

生命周期單元過程數據庫

能夠用來核算產品碳足跡

對我國實現“雙碳”目標

打破發達國家在相關領域的“數據霸權”

實現了具有戰略意義的中國破局

他就是中國碳足跡數據的“破局人”

清華大學環境學院碳中和講席教授

清華大學環境學院副院長

國際產業生態學會主席

徐明

“回國這個決定并不是突然做出來的

一切都在計劃之內”

對于環境科學家徐明而言

2022年

回到清華任教

既是最好的時機

也是事業的新起點

在此之前

徐明已經在環境科學領域

深耕20余年

從1999年

考入清華環境科學與工程系

到2006年前往

美國亞利桑那州立大學攻讀博士學位

再到2010年入職

密西根大學環境與可持續發展學院

22年來

徐明一直在環境系統工程領域

尋找改善人類生存環境質量的新方法

徐明(右二)與密西根大學的中國留學生畢業合影

環境系統工程

是一種將人與自然作為一個整體

去看待環境問題的新興學科分支

與傳統環境工程

“追著污染物跑”的方法相比

環境系統工程能夠為環境治理

提供更加系統的解決方案和決策支撐

前沿的眼光 扎實的積淀

讓徐明成為環境系統工程

這一長期由歐美科學家主導的

前沿領域中

最具影響力的“中國聲音”

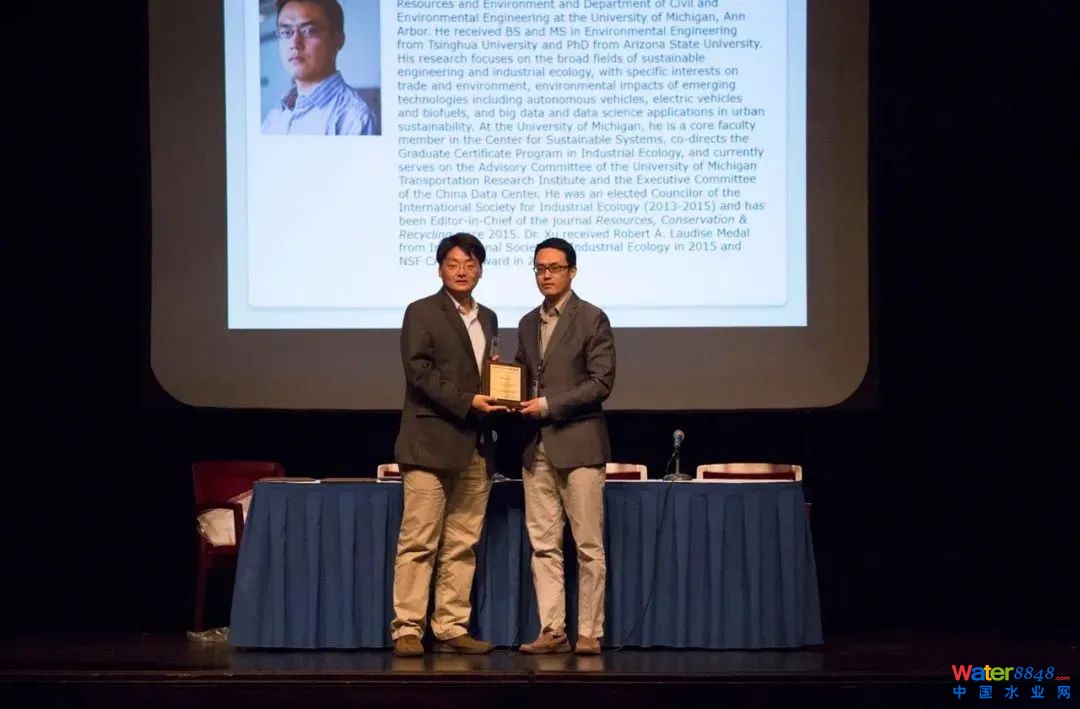

“國際產業生態學會青年科學家獎”

首位華人獲獎者

“美國華人環境工程與科學教授協會

環境教育者獎”

“美國土木工程師協會

職業生涯中期科學家最高獎”

……

榮譽加身 責任也更大

美國華人環境工程與科學教授協會頒發“前沿研究獎”

在外多年

立志在環境領域有所作為

用科研推動社會進步的徐明

目光始終沒有離開過自己的祖國

他也在祖國的綠水青山中

找到了自己真正的事業

用“生命周期”和“數據驅動”追尋碳足跡

2020年

我國提出力爭2030年前實現碳達峰

2060年前實現碳中和的“雙碳”目標

這是中國為應對全球氣候變化

履行國際責任的莊嚴承諾

在密西根大學組織中美環境與可持續發展論壇

實現“雙碳”目標的基礎之一

就是核算清楚碳足跡

建立中國自己的碳足跡基礎數據庫

不僅能為國內的綠色發展

提供堅實支撐

也是將“標準”握在自己手中

以應對國際貿易中的

碳足跡要求和“碳壁壘”等

新技術壁壘的挑戰

回國后 一直在思考

如何服務國家重大需求

如何解決“卡脖子”痛點的徐明

瞄準我國碳足跡數據這一關鍵問題

牽頭發起了“天工計劃”

“天工計劃”是一項聯合了

國內外三十余所高校和科研機構

共同發起的國際科學計劃

旨在基于先進的人工智能技術

構建智能化、標準化、開放透明的

生命周期評價體系

為應對氣候變化和實現可持續發展

提供新一代方法、技術、工具和數據基礎

“天工LCA數據庫”

是該計劃的第一階段成果

這個由150余位行業專家

聯合構建的數據庫

匯聚了涵蓋我國55個行業

4000多組單元過程的

70000多條公開數據

這些數據不僅規范、完善、可追溯

該數據庫也在全球范圍開放、免費使用

并能與其他國家數據庫進行匯交和互認

主持中美環境與可持續發展論壇

“開放、共享、透明”

“公平、公正、公開”

徐明希望以此為契機

聯合全球學者和行業專家

共同建立一個新的行業生態

齊心協力形成國際影響力

徐明用技術實現著

碳足跡核算的“中國破局”

也期待在環境科學領域的國際舞臺上

發出更多的“中國聲音”

在中科院“交叉學科論壇”作學術報告

2022年

徐明當選為國際產業生態學會主席

作為該學會成立以來的首位華裔主席

徐明希望在任期之內

能夠推動學界與業界的進一步交流

為全球產業生態領域的發展

和社會進步作出實質性貢獻

這體現了中國學者的領導力

也展現了中國作為負責大國的擔當

從出發到歸來

作為清華人

徐明最難以忘懷的

是清華大學“行勝于言”的校風

和心懷家國天下的使命感

徐明與密西根大學團隊的中國學生及老師合影

徐明始終記得

25年前

在清華大一的一門本科課上

中國工程院院士

清華大學環境學院教授錢易

曾這樣說過:

“一個人終身為之奮斗的事業

應該是利在天下、利在萬世的

教育和環保

就是這樣一項值得為之終身奮斗的事業”

如今

徐明也和他的榜樣錢易院士一樣

都在清華這片教育的沃土

和環境科學的科研工作中

找到了值得為之終身奮斗的事業

更多報國清華人的成長故事

我們將繼續為你講述……