紅線是實線 關鍵在執行

解讀《國家生態保護紅線—生態功能基線劃定技術指南(試行)》

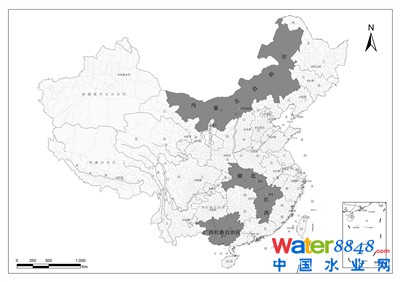

圖為全國生態功能紅線4個試點省(自治區)分布圖。 環境保護部南京環境科學研究所供圖 環境保護部近日印發了《國家生態保護紅線—生態功能基線劃定技術指南(試行)》(以下簡稱為《指南》)。《指南》的發布標志著環境保護部將全面開展生態保護紅線劃定工作,體現了環境保護部推進主體功能區規劃、實行最嚴格的源頭保護制度、改革生態環境保護管理體制的行動導向。

1 為什么要編制《指南》?

●資源約束壓力增大●各類保護區空間交叉重疊●生態環境缺乏整體性保護

近年來,隨著工業化和城鎮化快速發展,我國資源環境形勢日益嚴峻。盡管我國生態環境保護與建設力度逐年加大,但總體而言,資源約束壓力持續增大,環境污染仍在加重,生態系統退化依然嚴重,生態問題更加復雜,資源環境與生態惡化趨勢尚未得到逆轉。已建各類保護區空間上存在交叉重疊,布局不夠合理,生態保護效率不高,生態環境缺乏整體性保護,且嚴格性不足,尚未形成保障國家與區域生態安全和經濟社會協調發展的空間格局。

在此背景下,為強化生態保護,2011年,《國務院關于加強環境保護重點工作的意見》(國發[2011]35號)明確提出,在重要生態功能區、陸地和海洋生態環境敏感區、脆弱區等區域劃定生態紅線。這是我國首次以國務院文件形式出現“生態紅線”概念并提出劃定任務。國家提出劃定生態保護紅線的戰略決策,旨在構建和強化國家生態安全格局,遏制生態環境退化趨勢,力促人口資源環境相均衡、經濟社會和生態效益相統一。劃定生態紅線實行永久保護,體現了我國科學規范生態保護空間管制并以強制性手段構建國家生態安全格局的政策導向和決心。

2013年5月24日,中共中央總書記習近平在中共中央政治局第六次集體學習時再次強調,要劃定并嚴守生態紅線,牢固樹立生態紅線的觀念。在生態環境保護問題上,就是要不能越雷池一步,否則就應受到懲罰。中共中央十八屆三中全會更是把劃定生態保護紅線作為改革生態環境保護管理體制、推進生態文明制度建設最重要、最優先的任務。可見,生態紅線提出后,其受關注程度和重要地位不斷上升,劃定生態紅線已經不僅僅是生態保護領域的重點工作,更是成為生態文明制度建設的關鍵內容,成為國家生態安全和經濟社會可持續發展的基礎性保障。

為推進生態保護紅線劃定工作,環境保護部自2012年提出編制《指南》的重點任務,委托環境保護部南京環境科學研究所等相關技術單位承擔編制工作。經過一年多的時間,技術單位在系統研究國內外生態紅線劃定相關理論與方法的基礎上,通過技術研討、科學論證、試點驗證、征求意見等工作的開展,完成了《指南》編制工作。《指南》的出臺,旨在貫徹落實黨中央和國務院關于劃定生態保護紅線、加強生態環境空間管制的總體要求,抓緊在全國劃定并實施生態保護紅線管制,加強對生態紅線劃定過程中的技術指導。

技術研討:為了統一對生態紅線的認識,探討生態紅線劃定的關鍵技術,總結國內外現有研究成果和實踐經驗,環境保護部于2012年3月組織召開全國生態紅線劃定技術研討會,邀請國內知名專家和主要省份環保廳(局)管理者對生態紅線的概念、內涵、劃定技術與方法進行了深入研討和交流,并對全國生態紅線劃定工作進行了總體部署。

科學論證:2012年4~10月,生態紅線技術組草擬了《全國生態紅線劃定技術指南》,初步制定生態紅線劃定技術方法,形成《全國生態紅線劃定技術指南(初稿)》。為確保生態紅線劃定的科學性和可操作性,先后兩次組織專家對《指南》進行論證,聽取和采納科研院所學術專家和不同行業主管部門管理專家意見,從理論方法與操作性層面統一了認識。

試點驗證:為驗證《指南》的科學性和可操作性,為全國范圍生態紅線劃定工作的開展積累經驗,2012年底,環境保護部召開生態紅線劃定試點啟動會,確定內蒙古、江西為紅線劃定試點,隨后,湖北和廣西也被列為紅線劃定試點。2013年技術組全面開展了試點省(自治區)生態紅線劃定工作,提出了試點省(自治區)生態紅線劃分方案,并進一步完善了《指南》。

實地調研:在劃定試點省(自治區)生態紅線過程中,技術組分別于2013年5~8月陸續開展了內蒙古、江西、廣西、湖北等省(自治區)生態紅線區域實地調查,充分聽取了地方政府各部門意見和建議,為《指南》的修改完善提供了有利的工作基礎條件。

2 生態紅線由哪些構成?

●生態功能保障基線●環境質量安全底線●自然資源利用上線

生態保護紅線的概念是以“紅線”為基礎,在區域性生態規劃、管理和科學研究過程中逐漸產生和發展,并得到多方面肯定,從而上升成為國家戰略的。生態紅線自提出至今,其概念和內涵逐步由國土空間生態保護擴展到資源能源利用及環境質量改善等方面。

根據生態保護紅線提出的背景與發展過程,兼顧資源、環境、生態三大領域重大問題與保護需求,《指南》中首先界定了生態保護紅線的定義及其構成。生態保護紅線是指對維護國家和區域生態安全及經濟社會可持續發展,保障人民群眾健康具有關鍵作用,在提升生態功能、改善環境質量、促進資源高效利用等方面必須嚴格保護的最小空間范圍與最高或最低數量限值,具體包括生態功能保障基線、環境質量安全底線和自然資源利用上線,可簡稱為生態功能紅線、環境質量紅線和資源利用紅線。

其中,生態功能紅線是指對維護自然生態系統服務,保障國家和區域生態安全具有關鍵作用,在重要生態功能區、生態敏感區、脆弱區等區域劃定的最小生態保護空間;環境質量紅線是指為維護人居環境與人體健康的基本需要,必須嚴格執行的最低環境管理限值;資源利用紅線是指為促進資源能源節約,保障能源、水、土地等資源安全利用和高效利用的最高或最低要求。

就生態保護紅線體系構建而言,《指南》主要針對生態功能紅線制定,是國家生態保護紅線體系技術支撐文件的重要組成部分。劃定生態功能紅線旨在保護對于維護自然生態系統服務持續穩定發揮,保障國家生態安全具有關鍵作用的國土空間。《指南》適用于國家層面生態功能紅線劃定,核心目標是保障國家生態安全。但《指南》也為省級及以下行政區的生態功能紅線劃定工作提供了參考依據,給地方劃定生態功能紅線留有發揮空間,因地制宜地開展地方級紅線劃定,其目標是保障地區生態安全。

基于生態功能紅線的概念、內涵及保護目標,《指南》界定了生態功能紅線的主要類型與屬性特征。通過系統分析與研究,生態功能紅線的主要保護目標可歸結為保障生態系統服務、減輕自然生態災害、維持生物多樣性,因此,《指南》將生態功能紅線的類型劃分為以下3類:一是生態服務保障紅線,主要指提供生態調節與文化服務,支撐經濟社會發展的必需生態區域;二是生態脆弱區保護紅線,主要指保護生態環境敏感區、脆弱區,維護人居環境安全的基本生態屏障;三是生物多樣性保護紅線,主要指保護生物多樣性,維持關鍵物種、生態系統與種質資源生存的最小面積。

作為國家生態安全的底線,生態功能紅線劃定后,應滿足如下屬性特征與保護要求:一是保護性質不改變,是指生態功能紅線的用地性質和保護主體應保持相對固定,不可隨意變更;二是生態功能不降低,是指要維護生態功能紅線區域生態系統服務持續穩定發揮,生態敏感區、脆弱區生態系統服務應逐步得到改善;三是空間面積不減少,是指要維護生態功能紅線的地位和作用,必須保證一定規模的面積數量,并且具有固定的區位。

3 劃定紅線基本原則有哪些?

●重要性●系統性●等級性●協調性●可控性●動態性

《指南》提出了劃定生態功能紅線需要遵循的6條基本原則:

一是重要性原則。生態功能紅線是國家和區域生態安全的底線,以保護具有重要生態功能或生態環境敏感、脆弱的區域為目的。因此,生態功能紅線劃定首先應考慮區域的生態重要性。

二是系統性原則。生態功能紅線劃定是一項系統工程,應在不同區域范圍內根據生態保護對象的功能與類型分別劃定,通過疊加分析綜合形成國家或區域生態功能紅線。

三是等級性原則。根據生態保護重要性及監管需求,生態功能紅線實行分級劃定。生態功能紅線區域內部可實行分區管理,實行差異性管控措施。國家層面劃定并監管國家級生態功能紅線,各地應劃定并監管地方級生態功能紅線。

四是協調性原則。生態功能紅線劃定應與主體功能區規劃、生態功能區劃、土地利用總體規劃等區劃、規劃,以及已建各類生態保護地邊界相協調,與經濟社會發展需求和當前監管能力相適應,預留適當的發展空間和環境容量空間,合理確定生態功能紅線的面積規模。

五是可操作性原則。生態功能紅線必須要落到實地,落實在具體空間上,確保生態功能紅線劃定兼具科學性與操作性。為此,生態功能紅線劃定采取自上而下和自下而上相結合的辦法,國家層面從全國總體要求劃定重要生態功能保護區域,地方層面根據實際情況確定具體邊界。

六是動態性原則。生態功能紅線劃定之后并非永久不變,紅線面積可隨生態保護能力增強和國土空間優化適當增加。當生態功能紅線邊界和閾值受外界環境的變遷而發生變化,應當適時進行調整從而確保基本生態功能供給。

4 哪些區域內劃定生態紅線?

●重要生態功能區●生態敏感區、脆弱區●禁止開發區

《指南》在遵從國務院[2011]35號文件要求的基礎上,明確提出了生態功能紅線的劃定范圍,即在哪些區域內劃定生態紅線。目前,我國在國家層面生態保護領域已經建立了各類點狀和面狀保護區域,分別隸屬于不同部門管轄,錯綜復雜,生態功能紅線的劃定需要對各類保護區域進行科學整合。

在全國生態空間保護與優化方面,國家已實施全國主體功能區規劃、全國土地利用規劃、全國生態功能區劃、生物多樣性保護戰略與行動計劃等一系列生態保護規劃區劃,加快了自然保護區、風景名勝區、森林公園、地質公園、世界文化自然遺產、濕地公園等各類自然生態保護區(地)保護和建設步伐,但是依然存在下列明顯問題:

一是宏觀保護區域面積大,重疊嚴重,所含部分區域無法有效保護。《全國生態功能區劃》中50個國家重要生態功能區總面積220萬平方公里,《全國主體功能區規劃》中25個重點生態功能區總面積386萬平方公里,《中國生物多樣性保護戰略與行動計劃》中32個陸地生物多樣性保護優先區面積232萬平方公里,分別占我國陸地總面積的22.9%、40.2%和24.2%,上述3類宏觀尺度生態保護區域存在空間交叉重疊,總面積已超過全國總面積的一半以上。而且由于部分區域是按照現有行政區劃,內部還有許多城鎮和工業開發區,必然導致開發建設與保護的矛盾,難以實行有效的生態保護措施。

二是自然保護地的建設和保護還需進一步科學布局和嚴格管理。目前我國自然保護區面積約占陸地總面積的15%,這一比例已經達到甚至超出了發達國家水平,但自然保護區建設情況具有明顯的地域特征和不平衡性。早期建立的一些自然保護區,科學論證不足、規劃不合理、片面追求面積規模等問題并未得到有效管控;部分自然生態系統及珍稀瀕危物種并未得到有效保護,如我國尚有30%的自然生態系統類型、20%的野生動物、40%的高等植物仍處于保護區以外,沒有得到有效保護;已建的各級各類自然保護區也普遍存在缺乏體制機制保障、保護和管理松懈等問題,并且不斷受到各類經濟開發活動的蠶食。

此外,在已劃建的風景名勝區、森林公園、濕地公園、地質遺跡等各級各類保護區中,雖然大多數區域也具有重要的生態功能,但由于機制體制等原因,實際操作中多數都以追求經濟效益為第一目標,旅游開發遠重于自然保護,生態破壞情況常見,生態保護和管理急需規范和加強。

總體而言,我國生態保護區域類型多、面積大、覆蓋廣,但是布局和管理的科學性、系統性、協調性明顯不足;既缺乏嚴格的生態保護標準和管理措施,各級政府相關的生態環境保護投入也難以支撐對現有保護區域的有效管護;再加上各級政府優先追求GDP和財政收入、企業和個人優先追求眼前利益和經濟利益的大環境對生態保護地的不斷蠶食,已對建立健全國家高效穩定的國家生態安全格局形成巨大威脅和破壞。

劃定生態保護紅線是科學整合各類保護區域、強化各類保護和管理手段、明確各級政府責任與義務、提高生態保護效率的最有效方法,是提高生態保護水平和方法、科學構建生態安全格局的最有效途徑,是扭轉生態環境惡化趨勢,促進經濟社會協調發展的必然選擇。為此,《指南》將重要生態功能區,生態敏感區、脆弱區,禁止開發區確定為劃定生態功能紅線的主要范圍。

重要生態功能區:指在涵養水源、保持水土、防風固沙、調蓄洪水、保護生物多樣性等方面具有重要作用,關系到國家或區域生態安全的地域空間。我國重要生態功能區包括《全國生態功能區劃》中的國家重要生態功能區、《全國主體功能區規劃》中的國家重點生態功能區和海洋重要生態功能區。

在《全國生態功能區劃》中,國家重要生態功能區包括水源涵養、土壤保持、防風固沙、生物多樣性保護和洪水調蓄等5 類共50 個。在《全國主體功能區規劃》中,國家重點生態功能區包括水源涵養、水土保持、防風固沙和生物多樣性維護等4類共25個。海洋重要生態功能區主要包括水產種質資源保護區、國家級海洋特別保護區和海洋公園等。重要生態功能區紅線的劃定,既保護了區(流)域范圍自然-社會-經濟復合生態系統中供給生態服務的關鍵區域,也能夠從根本上解決經濟發展過程中資源開發與生態保護之間的矛盾。

生態敏感區、脆弱區:指對外界干擾和環境變化反應敏感,易于發生生態退化的區域。生態敏感區、脆弱區在我國陸地和海洋均有分布,陸地生態敏感區、脆弱區。其中,陸地生態敏感區、脆弱區主要包括降水、積溫、地表土壤基質等條件較難保障植被快速自然恢復需求,頻繁受大風、干熱等不利氣候影響、受洪水、風浪等強烈沖蝕以及受人類活動影響的區域。

2008年環境保護部與中國科學院聯合發布《全國生態功能區劃》中,對全國各省進行了土壤侵蝕敏感性、沙漠化敏感性、鹽漬化敏感性、石漠化敏感性、凍融侵蝕敏感性等區域評價與識別,初步確定了全國生態敏感區的分布情況。隨后同年環境保護部發布的《全國生態脆弱區保護規劃綱要》,明確提出了東北林草交錯區、北方農牧交錯區、西北荒漠綠洲交接區、南方紅壤丘陵山地區、西南巖溶山地石漠化區、西南山地農牧交錯區、青藏高原復合侵蝕區、沿海水陸交接帶區等是我國主要的陸地生態脆弱區類型。

參照《全國海洋功能區劃》及海洋生態環境保護相關文件,海洋生態敏感區、脆弱區主要包括海洋生物多樣性敏感區、海岸侵蝕敏感區、海平面上升影響區和風暴潮增水影響區等4類區域。其中,海洋生物多樣性敏感區指分布于我國海域和海岸帶已建保護區以外的生物物種資源豐富區,如魚蝦產卵場、洄游通道、紅樹林、海草床和珊瑚礁生態系統等;海岸侵蝕敏感區指受海水波浪和潮汐作用影響強烈,多年或近年處于蝕退狀態的自然岸線;海平面上升影響區指因全球海平面上升疊加區域地面沉降引起的相對海平面持續上升所導致的海岸帶淹沒區;風暴潮增水影響區指發生風暴潮時,實況潮位高出天文潮位所導致的海岸帶淹沒區。生態敏感區、脆弱區紅線劃定后,將為人居環境安全提供有力的生態保障,為減輕自然災害、協調區域生態保護與生態建設提供支撐。

禁止開發區:是《全國主體功能區規劃》中四大主體功能區之一,指依法設立的各級各類自然文化資源保護區域,以及其他禁止進行工業化城鎮化開發、需要特殊保護的生態區域。

國家層面禁止開發區域,包括國家級自然保護區、世界文化自然遺產、國家級風景名勝區、國家森林公園和國家地質公園。省級層面的禁止開發區域,包括省級及以下各級各類自然文化資源保護區域、重要水源地以及其他省級人民政府根據需要確定的禁止開發區域。禁止開發區紅線劃定后,將進一步明確具有重要生態保護價值的已建保護區,在原有保護與管理機制上進一步強化管控。

怎樣做到差異性劃分?

●通過生態重要性評估識別有重要保護價值的空間區域

在確定生態功能紅線的劃定范圍以后,最為關鍵的環節就是通過生態重要性評估識別出具有重要保護價值的空間區域。在系統調研國內外生態功能評價理論與方法的基礎上,《指南》針對3類劃定區域分別建立了差異性劃分方法,以保證生態功能紅線劃定的科學性與可操作性。

對于重要生態功能區,主要開展不同類型生態系統服務重要性評價,包括土壤保持、水源涵養、生物多樣性保護、防風固沙、洪水調蓄等評價內容。目前,國際上在生態系統服務評價方法相對成熟與完善,《指南》分別給出了大尺度快速評估方法和中小尺度的數學模型方法,可供全國各地劃定根據實際情況選擇使用。

對于生態敏感區、脆弱區,主要開展不同類型生態敏感性評價,包括水土流失敏感性、土地沙化敏感性、石漠化敏感性等評價內容,采用的評價指標與評價方法也是在學術界得到公認并已在典型區域研究得到了較好應用。

對于禁止開發區,考慮到各類保護區分布分散,空間交叉重疊程度高,主管部門多、管理嚴格程度不一等現實情況,《指南》將國家級自然保護區核心區和緩沖區納入生態功能紅線范疇,體現其管理嚴格性。

最后,為便于對生態功能紅線實行嚴格保護與長效管理,規范化生態功能紅線劃定成果形式與內容,《指南》提出了集圖件、數據庫、文字報告為一體的生態功能紅線成果要求。其中,圖件包括生態功能紅線劃定過程中的各類基礎圖件、不同類型生態功能紅線分布圖與匯總圖;數據庫是生態功能紅線的基礎信息集成,包括地理位置與范圍、自然與社會經濟概況、保護目標、主導生態功能、主要人類活動影響及存在的問題、管控措施等;文字報告主要說明生態功能紅線劃定的技術環節、工作過程及結論。

《指南》的出臺標志著全國生態保護紅線劃定工作全面開展,下一步,環保部將繼續深化生態功能紅線劃定試點工作,力促生態紅線落到實地,實行最為嚴格的生態保護制度。