1、人工濕地

人工濕地(Constructed wetland)是為處理污水而人為設計建造的,是本世紀七八十年代發展起來的新型廢水處理工藝。它根據自然濕地生態系統中物理、化學、生化反應的協同作用來處理廢水,一般由人工基質(一般為碎石)和生長在其上的水生植物(如蘆葦、茳芏等)組成,是一個獨特的土壤-植物-微生物生態系統。人工濕地可以促進廢水中植物營養素的循環,使廢水中所含的有用物質以作物生產形式再利用,能綠化土地,改善區域氣候,促進生態環境的良性循環。簡而言之,具有“一高三低一不”的特點,即高效率、低投資、低運轉費用、低維持技術,用地少和基本不耗電。

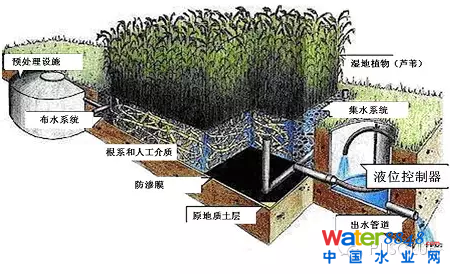

根據廢水流徑的方式,人工濕地可分為表面流濕地(SFW)、潛流濕地(SSFW)、立式流濕地(VFW)。表面流濕地與自然濕地最為接近,廢水在填料表面漫流,絕大部分有機物的降解由位于植物水下莖稈上的生物膜來完成,但這種類型未能充分發揮填料和豐富的植物根系的作用,衛生條件也不好;潛流濕地是水在填料表面下潛流,充分利用整個系統的協同作用,且衛生條件較好,占地小,處理效果較好;立式流濕地水流情況綜合了表面流濕地和潛流濕地的特點,但其建造要求高,又易孳生蚊蟲。故人工濕地大部分采用潛流式濕地系統。

2、凈化機理及應用

2.1凈化機制

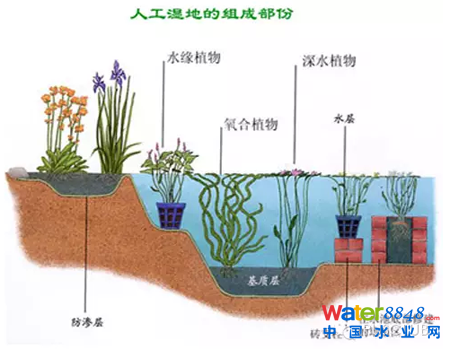

人工濕地對廢水的處理有十分復雜的凈化機理,現在仍未完全弄清楚。一般認為人工濕地成熟以后,填料表面吸附了許多微生物形成的大量生物膜,植物根系分布于池中,于自然生態系統中通過物理、化學及生化反應三重協同作用凈化污水。

物理作用,主要是過濾、沉積作用。土壤-植物是一個活的過濾器,污水進入濕地,經過基質層及密集的植物莖葉和根系,可以過濾、截留污水中的懸浮物,并沉積在基質中。

化學反應,由于植物、土壤-無機膠體復合體、土壤微生物區系及酶的多樣性,人工濕地中可以發生各種化學反應過程如化學沉淀、吸附、離子交換、拮抗、氧化還原反應等,這些化學反應的發生主要取決于所選擇的基質類型。一般而言,含有機質豐富的基質有助于吸附各種污染物;含CaCO3較多的石灰石有助于磷的去除。

生化反應,對于去除有機污染物主要依賴于系統中的生物。首先,所有人工濕地都類似于附著生物膜的反應器,有機物質被填料吸附后,可以通過生物的同化吸收和異化分解去除。其次,根據德國學者Kickuth R.1977年提出的根區法理論,由于生長在濕地中的挺水植物對氧的運輸、釋放、擴散作用,將空氣中的氧轉運到根部,再經過植物根部的擴散,在植物根須周圍微環境中依次出現好氧區、兼氧區和厭氧區,有利于硝化、反硝化反應和微生物對磷的過量積累作用,達到除氮、磷效果,另一方面通過在厭氧條件下有機物的降解、或開環、或斷鍵成簡單分子、小分子,提高對生物難降解有機物的去除效果。因而生化反應對凈化污水起重要作用。

2.2人工濕地的應用

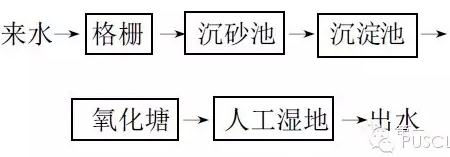

人工濕地處理系統設計為確保人工濕地生態系統的穩定性,增加濕地處理壽命及處理能力,一般都要增加預處理及后處理設施。預處理可以防止污水在貯存、輸送過程中發生臭氣,防止未經處理的污水污染土壤及地下水或污染植物。這些處理設施與人工濕地可以有不同的組合以達到不同的去除目的。預處理部分包括格柵、沉砂池、沉淀池、穩定塘等。人工濕地系統一般工藝流程如下:

植物是人工濕地的重要組成部分,人工濕地系統中植物代替曝氣機輸氧,同時也為碎石等基質內微生物群落創造了有利的活動場所。張甲耀等人的試驗表明,有植物系統的人工濕地總氮(TN)的去除率明顯高于無植物系統的。設計中多選擇高等水生維管植物作人工濕地的植物,一般要求耐污能力強、根系發達、莖葉茂密、抗病蟲害能力強且有一定經濟價值的植物。我國第一個人工濕地污水處理工程——深圳白泥坑人工濕地污水處理工程栽種的是蘆葦、茳芏、燈心草、蒲草、水蔥等。

人工濕地基質中土壤的選擇也十分重要,研究表明,土壤在處理營養元素和有機污染物過程中發揮著重要作用。TN、TOC、TP排除植物因子的作用,去除率可達70%以上。

3 、污染物的去除

人工濕地去除污染物的范圍廣泛,包括N、P、SS、有機物、微量元素、病原體等。

3.1氮的去除

人工濕地處理系統對氮的去除作用包括基質的吸附、過濾、沉淀以及氨的揮發、植物的吸收和微生物硝化和反硝化作用。氮是植物生長的必需元素,廢水中的無機氮包括NH3-N和NO3-N,均可以被人工濕地中的植物吸收,合成植物蛋白質,最后通過植物的收割形式從人工濕地的廢水中去除。一部分NH3-N可轉化成NH3后,以氣態的形式揮發到大氣中。

微生物的硝化、反硝化作用對氮的去除起重要作用。根據根區法理論,人工濕地植物中根毛的輸氧,根區附近濕地土壤中連續出現好氧、缺氧、厭氧狀態,為自養型好氧微生物亞硝酸菌、硝酸菌和異養型微生物反硝化細菌大量的存在提供了條件,使要求好氧條件的硝化反應和要求厭氧的反硝化反應可以同時完成。另外,對硝化反應有抑制作用的是NH3-N、重金屬、氰化物及有機物,人工濕地對這些物質也有一定的去除作用。因此人工濕地比一般污水處理系統具有較強的氮處理效率。根據試驗實測結果,人工濕地中氨化細菌、亞硝化菌、硝化菌、反硝化菌數量都處于較高水平,因此人工濕地具硝化、反硝化、脫氮的良好基礎和潛力。

3.2磷的去除

磷和氮一樣是生物的必需元素,但水體中磷又是富營養化的限制性元素,含量過高時又可造成藻類過度繁殖而成富營養化狀態。廢水中磷的存在形態取決于廢水中磷的類型,最常見的是磷酸鹽(包括H2PO4-、HPO42-、PO43-)、聚磷酸鹽和有機磷酸鹽。人工濕地對磷的去除作用包括基質的吸收和過濾、植物吸收、微生物去除及物理化學作用。基質中的吸收和過濾對無機磷的去除作用,因填料不同而存在差異,若土壤中含有較多的鐵、鋁氧化物,有利于生成溶解度很低的磷酸鐵或磷酸鋁,使土壤固磷能力大大增加;若以礫石為填料的濕地,礫石中的鈣可以生成不溶性磷酸鈣而從廢水中沉淀。植物吸收無機磷和吸收無機氮一樣,都是在吸收同化作用下,將無機磷變成植物體的組成部分,最后通過植物收割去除。

微生物對磷去除包括對磷的正常吸收和對磷的過量積累,由于人工濕地根區附近土壤中不同的含氧狀態而相當于許多A-A-O處理單元,使某些細菌種類在厭氧條件下吸收低分子的有機物(如脂肪酸),同時將細胞原生質中聚合磷酸鹽異染粒的磷釋放出來,提供必需的能量,又在好氧條件下,氧化所吸收的有機物,并提供能量,同時從廢水中吸收超過其生長所需的磷,并以聚磷酸鹽的形式成為微生物細胞的內含物而被貯存起來,因此人工濕地有較高的除磷效果。

3.3有機物的去除

人工濕地對有機物有較強的降解能力,廢水中的不溶性有機物通過濕地沉淀、過濾作用,從廢水中截留下來而被微生物利用;可溶性有機物則通過植物根系生物膜的吸附、吸收和生物代謝降解過程被去除。有關研究結果表明,在進水濃度較低的條件下,人工濕地對BOD5的去除率可達85%~95%,COD去除率達80%以上,處理出水中BOD5的濃度在10mg/L左右,SS小于20mg/L。廢水中大部分有機物作為異養微生物的有機養分,最終被轉化為微生物體及CO2、H2O。

4、結束語

人工濕地是一個綜合的生態系統,具有緩沖容量大、處理效果好、工藝簡單、投資省、耗電低、運行費用低等特點,它應用生態系統中物種共生、物質循環再生原理,結構與功能協調原則,在促進廢水中污染物質良性循環的前提下,充分發揮資源的生產潛力,防止環境的再污染,獲得污水處理與資源化的最佳效益。它具有環境效益、經濟效益及社會效益,是一種較好的廢水處理方式,比較適合于處理水量不大、水質變化不很大,管理水平不很高的城鎮污水,如我國農村中、小城鎮的污水處理。人工濕地作為一種處理污水的新技術有待于廣大環境工作者結合各個地區的實際情況,積累設計經驗,制定出一定的設計規范,以促進它的推廣和應用。

原標題:【環保技術】人工濕地在處理污水中的應用

GUIDANCE MANUAL FOR THE DESIGN,

CONSTRUCTION AND OPERATIONS OF

CONSTRUCTED WETLANDS FOR RURAL

APPLICATIONS IN ONTARIO

Funded by the Canadapt Program

of the

Agricultural Adaptation Council, Ontario

http://agrienvarchive.ca/bioenergy/download/wetlands_manual.pdf