國土面積:35萬平方公里

居民:8200萬

超過百萬人口的城市:僅三個(柏林330萬、漢堡170萬、慕尼黑128萬)

70%以上的居民生活在10萬人口以下的“城市”,多數居住在1000-2000

人規模的村鎮。

環境:如果說德國城市像農村,那么德國的農村就堪比城市。毫無疑問,農村的綠化率要高于城市,而且基礎設施一點也不遜色:上下水、電、通訊、交通應有盡有。

公路:特別值得一提的是,德國農村所有的地方均是草坪和樹木,根本沒有中國農村常見的土路,柏油路通達每家每戶。每個家庭至少有一輛車,有的甚至擁有兩輛以上。在這個國家,汽車猶如中國的自行車一樣普遍。

垃圾分類:如果連我們自己都不能愛護自己的生活環境,還怎么強求別人呢?德國農婦艾拉家廚房里的垃圾箱,已經足夠讓我震撼的了。

日常的生物垃圾通過專門的生物垃圾桶被收集、切碎,并與真空管道系統收集的黑水一起匯入居住區的技術處理中心。兩者的混合物先被高溫凈化處理,之后導入在30-40攝氏度下工作的發酵反應器,經過有氧處理,穩定之后還殘留富含高濃度營養物質的流質物。

這些流質物將被保存起來,并被用于居住區的綠化養護或者賣給臨近的農業聯合組織。該組織將其分配給各個成員用于農業生產,并保存在季節性存儲器中。營養物質的再利用不僅使人類居住區產出的富含營養元素廢物以生態可承載的方式進入了自然界的物質循環,而且在一定程度上取代高能耗的化肥生產,為節能做出貢獻。

房屋:壽命長久的,木架結構房,歪歪扭扭,看似很不結實,其實大多都存在了200多年了。

農業:德國人尤其是德國上了年紀的老人喜歡BIO產品(不用化肥,農藥的產品),他們會專門去村子里找農戶,買他們的產品。有的老人甚至跑回老家,重新開始農耕的生活。從這里可以看出,德國真正意義上的農民已經不多,多數居住在農村的老百姓并不是農民,而且這些人可能比城市人更加富有,這是德國農村的現狀。

在德國,當農民并不是件簡單的事,必須進行農業教育,執證上崗。德國實行歐盟的“共同農業政策”,其核心在于農業補貼。據統計,目前德國農民約40%的收入來自直接補貼。

德國農戶家,有歷史意義的拖拉機,還是保時捷公司生產的。沒見過吧。

污水:進入二十一世紀以后,原來集中式處理辦法正被分流式污水處理新辦法所代替。

在上世紀九十年代以前,德國農村污水采取的是工業化集中式處理辦法,即將污水通過排水管道輸送到一個污水處理廠集中處理,但這樣做除了成本很高以外,還帶來污水處理之后的大量沉淀物和廢物對環境造成壓力、富含營養物質的元素氮、磷、鉀持續不斷地流入排放水域,造成水域富營養化和水生物、魚類因缺氧而衰亡以及水和營養物質的自然循環過程被人工技術打斷等諸多弊端。進入二十一世紀以后,這種集中式處理辦法正被分流式污水處理新辦法所代替。

德國農村分流式污水處理新辦法主要有:

一是分散市鎮基礎設施系統。德國海德堡市郊的諾伊羅特村2005年底率先建成該系統。辦法是在沒有接入排水網的偏遠農村建造先進的膜生物反應器,平時把雨水和污水分開收集,然后通過先進的膜生物反應器凈化污水。這一系統不僅可以降低污水處理成本,還能在凈化污水的過程中獲得氮氣,從而達到使污水變成寶的目的,增強了農村土地肥力。

二是PKA濕地污水處理系統。PKA 濕地由介質層和濕地植物兩大系統組成,利用這兩大系統共同營造的生態系統,綜合物理、化學、生物三種放大功效,使污水處理功效達到最大化。該工藝主要將農村生活污水通過水管道,匯集流入沉淀池,經過沉淀池的4層篩選之后,再經PKA濕地凈化處理,然后達標排放或用于農田灌溉。該系統的運轉不需要化學藥劑,所有的材料都來源于大自然,對周邊環境沒有二次污染。濕地表面干燥,沒有積水,構成景觀綠地,日常運行費用很低,工藝流程簡單,管理方便。

三是多樣性污水分類處理系統。德國呂貝克2000年采用多樣性污水分類處理系統,將污水分為雨水、灰水和黑水。其中灰水指廚房、淋浴和洗衣等家政污水,黑水指經真空式馬桶排放的廁所污水。居住區屋頂和硬質地面上的雨水被雨水管道收集,并匯入附近的地表水或者導入居住區內設置的滲水池。該滲水池屬于小區的綠化設施,經過特殊的造型和環境設計,表面看起來就像景觀設計的一部分,池底使用特殊材料如礫石等,使池中的雨水自然下滲并匯入地下水。在暴雨或降水量豐厚的情況下,還可以把多余的雨水導入相連的蓄水池,使雨水自然蒸發或通過溝渠匯入地表水。通過這種處理方式,雨水可下滲或者直接進入自然界水循環。洗菜、洗碗、淋浴和洗衣等家政污水作為灰水通過重力管道流入居住區內的植物凈水設施進行凈化處理。

德國的基礎設施為何如此均衡呢?

答案是:德國是一個聯邦制國家,每個州就是一個國家,各州擁有自己憲法、議會、警察和政府總理,只是把國防、外交及一些宏觀經濟事務讓渡給聯邦而已。聯邦制的好處在于,各州根據自己的情況發展適合自己的經濟和文化事業,而不會出現教育、文化、醫療資源密集、分布不均的問題。

正因為如此,德國沒有像中國一些名牌大學這樣搜刮優秀學生資源和財政資源的問題,也沒有像北京這樣將協和、同仁、積水潭、天壇等中國一流的醫院密集于一地,讓外地人在碰到在當地無法醫治的疑難雜癥時,不得不跑到北京。既然城鄉條件都差不多,還有什么必要遷移到大城市?

看看德國農村是怎么處理生活污水的?

德國農村如何處理污水?

時間:2006-07-11

來源:科學時報

偏遠地區的污水處理是一個難題。德國弗朗霍夫學會界面工程和生物技術研究所所長伯樂納說,該所研究人員已成功開發出一套新系統,不僅可以使偏遠地區的污水得到有效處理,還能使污水變成寶。

“在德國,通常情況下偏遠地區的污水要么得不到處理,要么就是通過數公里乃至幾十公里的排水管道輸送到一個污水處理廠集中處理,但這樣做成本很高。”伯樂納說,針對偏遠地區的污水處理問題,該所研究人員從2003年起開始進行“分散市鎮基礎設施系統”項目研究,有關技術目前已基本成熟。

“分散市鎮基礎設施系統”采用的辦法是在沒有接入排水網的偏遠村鎮里建造先進的膜生物反應器,平時把雨水和污水分開收集,然后通過先進的膜生物反應器凈化污水。這一系統不僅可以降低污水處理成本,還能在凈化污水的過程中獲得氮氣,從而達到使污水變成寶的目的。德國海德堡市郊的諾伊羅特村去年年底率先建成“分散市鎮基礎設施系統”,該系統運行幾個月來已顯示出它的有效性和經濟性。

伯樂納所長認為,這一系統不僅非常適合德國的偏遠城鎮,在發展中國家和地區也有巨大的推廣前景。

“使污水變成寶”,不過是弗朗霍夫學會界面工程和生物技術研究所致力于生物應用技術創新的一個代表。多年來,位于德國斯圖加特市的這家研究所在開展基礎研究的同時,注重運用先進的生物技術來解決生產和生活中的一些實際問題,取得了顯著成效,目前在生物應用技術領域已處于歐洲領先地位。例如,德國制造生物柴油的技術很多都來自于這家研究所,該所研究人員利用藍綠藻制取氫氣的研發工作也取得了很大進展。

這家研究所在科技創新方面的成功,得益于其有效吸引中小企業投資科研的運作模式。伯樂納介紹說,該研究所目前共有152名員工,下設4個研究中心,每年研究經費約為1200萬歐元,其中30%由政府預算提供,剩余70%主要來自工業界的中小企業。

伯樂納強調,政府提供的資金主要用來進行基礎研究,幫助研究所獲得自己的發明專利。而與企業的合作使得研究所的科研發明能很快轉化為產品,創造經濟價值,同時中小企業也能享受到技術革新帶來的競爭力。

伯樂納告訴記者,弗朗霍夫學會界面工程和生物技術研究所已與中國科學院大連化學物理研究所進行了長達15年的愉快合作,共同培養了一大批科研人員。他也期待著同中國工業界加強合作,將該研究所的經驗和技術推廣到中國。

(聶立濤)

德國污水處理面臨的新挑戰及應對措施——概述篇

德國的污水處理目前仍以去除有機物和營養物為主要目的。自21世紀始,如何高效并可持續利用資源與能源、如何減少溫室氣體排放、減緩全球變暖等問題變得越來越重要。隨著大環境格局的日益變化,污水處理也將面臨著亟待解決以往問題和適應未來發展的迫切需求。德國的污水處理正在迎來以下幾個“新挑戰”,而全文將針對以下問題展開討論。

● 如何減少能源消耗、如何提高能源自給率;

● 如何減少污水處理過程中二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等溫室氣體的排放;

● 如何追求物質合理循環,從污水中回收磷等營養物質;

● 如何去除污水中的微污染物。

1、綜述

在德國,污水處理起源于150年以前。一直以來,污水處理技術以及處理對象都在不斷地發生著改變。19世紀初期,隨著歐洲工業化和城市化的興起,流行性傳染病也隨之擴散,而惡劣的城市衛生條件則是傳染病迅速擴散的重要原因之一。因此,政府迫于外界壓力,便將設計建造城市污水處理系統提上了日程。19世紀末,機械處理技術拉開了污水處理技術的序幕,緊接著,在20世紀的第一個十年中,生物處理技術誕生了。

然而在1960年左右,由于水體富營養化的出現,北海和波羅的海的河流、湖泊的水質問題開始日漸顯現。為此,政府不得不制定應急策略,于是第一批關于如何治理市政廢水中有機物的大綱性管理辦法出臺了。從此,污水處理目的由單一的保護人類健康逐漸向保護環境轉變,尤其是保護作為生態體系重要組成部分之一的水環境體系。1980年左右,污水處理的對象開始向營養物去除轉變,尤其是含氮、磷的營養物。

21世紀初期,如何保持高效并可持續利用資源,尤其是能量利用,以及如何阻止全球變暖,特別是通過溫室氣體減排等方法,變得越來越重要。德國的污水處理新型研究領域可以大致劃分為以下幾類:

——如何減少能耗,提高能源產率;——如何減少二氧化碳、甲烷和氮氧化物的排放;

——如何加強能源回收,尤其是磷元素的回收。

但是,無論處理工藝發生什么變革,污水處理仍然要把污染物削減作為主要目的。在此基礎上,近年來產生的新挑戰之一是如何去除水體中的微污染物,尤其是藥物殘留帶來的微污染物。本文將重點闡述如何應對這些“新型挑戰”的處理方法和工藝。

2、德國概況

德國坐落在歐洲中部,是一個高度工業化的國家。德國擁有357,000km2的國土面積以及8千萬人口。預計直到下個世紀,德國大部分地區的人口都將不再增加,甚至有些地區人口還將略有縮減。德國北部地區以低地為主,而南部地區主要以山脈為主。德國地形圖見圖1。

圖1 德國地形部分圖

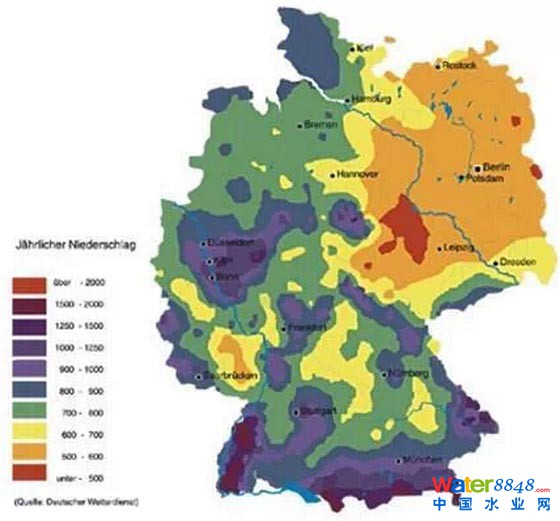

德國境內全年平均降水大約為800mm。降水分布圖見圖2,由圖可知,全年降水分布比較不均,從400mm到2500mm均有分布。并且,從德國西部向東部區域,降水逐漸減少,并且夏季比冬季降水偏多,因此夏季會更加濕潤。總體而言,德國是一個擁有充足水資源的國家,農業灌溉主要依靠自然降水,不需再添加其他澆灌措施。

圖2 德國降水分布圖

3、德國污水處理歷程

在德國,污水處理起源于150年以前。在此期間,污水處理技術及處理對象在不斷發生變化。在19世紀初期,由于工業化和城市化的興起,流行性傳染病開始大規模爆發,而造成傳染病爆發的一個主要原因就是城市衛生條件差。就當時而言,解決衛生問題就是解決燃眉之急。首批城市排水系統于19世紀中期建設于德國漢堡市,用以收集排走居民區的生活污水。后來,所有的大型城市都建造了排水系統,法蘭克福市、柏林市和科隆市的排水系統分別建設于1867年,1873年和1881年。

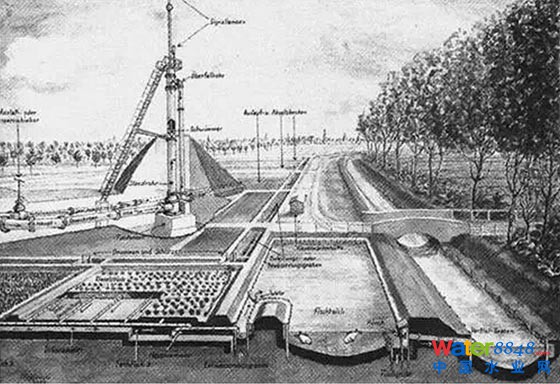

污水處理真正開始于19世紀末期,最開始的污水處理只是一些簡單的機械式過濾,比如格柵、沉砂池和沉淀池。同時,在柏林,“自然”生物處理法也開始逐漸產生。污水首先經過機械式預處理,然后被泵送入所謂的“Rieselfelder”(污水田),如圖3所示。這種自然生物處理法是比較節能的,有機物和所有的營養物都可以被利用。但是這種方法的占地面積非常大并且會使土地發生鹽堿化。

圖3 19世紀末期柏林的污水處理田

在20世紀初期,隨著滴濾池的發明,“人工”生物處理法逐漸興起。1930年左右,第一批活性污泥法污水處理廠誕生了,活性污泥法的理念源自于美英國。但是一直到1950年,德國大多數污水處理廠依然僅使用簡單的機械式處理工藝,只有在人口密集區和工業發達區,才會使用生物處理工藝。

1960年,隨著水體富營養化的出現,北海和波羅的海的河流、湖泊水體都相繼發生了水質問題。政府不得不采取應對措施,在1979年,政府制定了第一批污水處理的綱領性管理規范,這批規范旨在去除BOD5和COD。污水處理的目的逐漸由保護人類健康向保護自然環境和水體環境轉化。越來越多的采用生物處理法的污水處理廠拔地而起。1980年,污水處理開啟向氮、磷等營養物去除的新篇章。

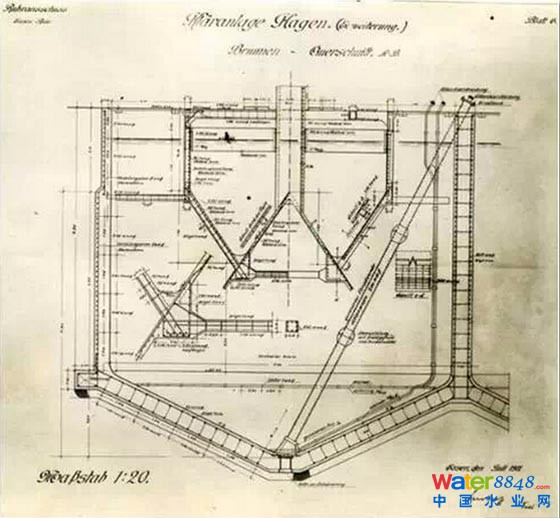

但是有一個問題從始至終一直存在,就是如何處理污水處理過程中產生的污泥。解決辦法之一是誕生于1906年的英霍夫式沉淀池,它由兩個位于地下的圓柱形沉淀池和一個消化池組成。如圖4所示。

圖4 德國哈根市的英霍夫池

Imhoff tank(英霍夫池)使用的是在德國最常見的一種污泥處理方法——污泥厭氧消化。在污泥處理過程中,經過干化場脫水后的污泥需要先經過消化處理,然后被外運作為農業肥料。1920年,具有攪拌和加熱功能的獨立式消化池誕生了,這種消化池開始逐漸替代英霍夫池。消化池產生的沼氣可以被用作燃料。在德國,污泥在這種獨立消化池中進行消化,逐漸形成一種標準工序。二戰以后,城市污水處理量越來越大,這就意味著越來越多的污泥需要處理,也直接導致了污泥干化場的面積需求越來越大。在這種形勢下,人工污泥脫水機誕生了,它主要具備壓濾和離心功能。后來,污泥作為肥料進行農田利用越來越困難,于是部分污泥開始在垃圾填埋場被填埋。1980年左右,污泥焚燒技術誕生了。