曾工教你做海綿城市專項規劃及技術路線

簡要闡述該規劃關鍵內容,包括:規劃背景,城市現狀分析的結論,海綿城市建設的有利條件,水資源、水環境、水生態、水安全等的現狀問題與海綿城市建設需求;海綿城市的建設現狀;海綿城市的建設標準、建設策略;海綿城市建設的目標與重點指標;海綿城市建設的總體布局與分期建設時序;近期海綿城市建設區的目標、標準,近期建設的重要項目及投資估算。海綿城市規劃管控體系;海綿城市組織、制度、資金和能力等保障體系。

第一部分規劃概述與現狀分析

1概述

1.1城市概況

1.1.1區位條件

描述城市位置與區位情況。

1.1.2自然地理條件

描述區域地形、地貌、地質、氣候、河湖水系等基本情況。

1.1.3經濟社會概況

描述城市人口、經濟社會發展情況等。

1.2上位規劃概要

描述城市總體規劃中的相關內容,包括城市性質、職能、結構、規模;城市發展戰略和用地布局;城市總體規劃中與海綿城市規劃相關的綠地系統、道路交通、水系、供水、城市、防洪等規劃內容。

1.3相關專項規劃概要

重點分析城市供水、排水防澇、污水處理及再生水利用、節水、防洪、水系、綠地系統、豎向、道路交通等與海綿城市規劃密切相關的專項規劃內容。

2現狀分析

2.1基礎分析

2.1.1降雨

分析城市多年平均降雨總量、降雨天數、降雨的年內分布情況等基本降雨特征。

采用不小于30年的降雨進行分析,分析論證本市不同降雨總量控制率對應的降雨量,有條件的地區可以按場次分析,分別分析不同降雨場次頻率和不同降雨量總量控制率對應的降雨量。

2.1.2城市下墊面

對城市下墊面類型進行解析,按照水體、草地、林地、裸土、道路、廣場、屋頂和小區內鋪裝等類型進行分類。也可根據當地實際情況,選擇分類類型。

對城市不透水地面進行分析,確定城市建成區現狀不透水地面分布情況與比例。

2.1.3城市面源污染

對城市初期雨水污染物的類型、含量、來源等進行分析,分析城市面源污染對河道污染物的貢獻率。

2.1.4合流制及其污染

識別城市現狀合流制區域及排水口、溢流口分布情況,分析城市現狀合流制特征及溢流頻次等現狀合流制溢流污染情況。

2.1.5土壤

分析城市土壤類型、滲透速率等。

2.1.6地下水

分析城市地下水水位、地下水超采情況和地下水水位變化情況,沿海地區應考慮海水上溯等情況。

2.1.7城市開發前水文特征分析

對城市開發前的產匯流及蒸發、下滲等水文特征進行分析,得出多年平均降雨條件下城市降雨、蒸發、下滲、和徑流的比例關系。

2.1.8海綿城市建設現狀

分析現狀城市建成區內海綿城市的建設情況,分析存在的問題。

2.2問題識別與需求分析

2.2.1問題識別

水資源

分析城市水資源供應方面存在的問題,識別是否存在地下水超采問題。

水環境

分析城市水環境質量情況,城市雨水面源污染、污水收集與處理、地下水超采等問題。

水生態

分析城市河湖水系的藍線劃定、水系保護、河道硬化、駁岸利用等方面的問題。

水安全

分析城市排水防澇、城市防洪等方面的問題。

其他

分析城市水文化保護方面存在的問題,及城市周邊區域河湖水系,防洪,水源涵養等方面的影響。

2.2.2需求分析

海綿城市建設擬重點解決的問題。

通過海綿城市建設解決存在問題的優勢(經濟、技術、管理等方面)。

可能存在的風險。

第二部分規劃總論與總體思路

3規劃總論

3.1規劃原則

描述海綿城市規劃的原則,包括生態為本、自然循環;規劃引領、強化管控;因地制宜、回歸本底;集中與分散相結合,功能與景觀相結合,綠色與灰色相結合,問題導向與目標導向相結合等,各地規劃編制中可根據自身的問題與定位,自行表述。

3.2規劃目標與定位

3.2.1規劃標準

結合本地其他降雨特征、土壤滲透性、地下水位、城市降雨徑流污染情況、海綿城市建設的需求,科學確定本市的海綿城市建設標準,即降雨總量控制率。各地可以根據具體情況,分區確定各片區的降雨總量控制率。

除豐水地區外,各地降雨總量控制率不能小于70%。

(有幾個問題:一是否允許部分地區按照降雨場次進行控制,不小于90%?二是是否運行海南等豐水地區,還有一些開發前水文狀況評估后,開發前平均徑流總量比例大于30%的地區,可以適當取低一些?)

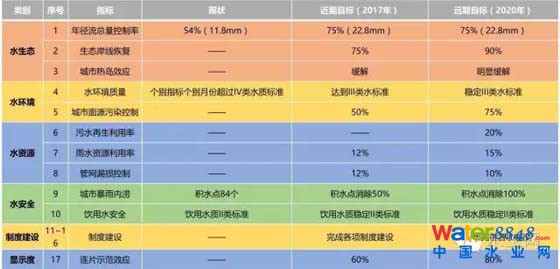

3.2.2規劃目標

明確2020年、2030年城市中心城區中需要達到海綿城市目標的面積占全市建成區面積的比例。

3.2.3規劃定位

描述本地海綿城市建設的定位。

3.2.4規劃指標體系

考慮本地水環境、水資源、水生態、水安全等方面存在的問題,結合本地自然本地特征,提出適合本地的海綿城市的指標體系,指標體系的選取可以結合建設部發布的《海綿城市建設績效評價與考核辦法(試行)》。建議將指標體系中的指標區分為控制性指標和指導性指標,并針對近、中、遠期分別提出不同的目標。

3.3規劃范圍

參考城市總體規劃的規劃范圍,并可考慮雨水匯水區和山水林田湖等自然生態要素的完整性,適當擴大。

3.4規劃期限

規劃基準年為xxx年。

規劃期限宜與城市總體規劃保持一致,并考慮長遠發展需求。

近期建設規劃期限為20xx-2020年。

3.5規劃依據

《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》(國辦發〔2015〕75號)等中共中央、國務院發布的相關文件;

國民經濟和社會發展規劃、城市總體規劃、相關專項規劃;

《海綿城市建設技術指南》等相關國家標準、規范、導則、指南;

其他相關依據。

3.6技術路線

繪制本市的海綿城市規劃的技術路線。

4規劃總體思路

根據降雨、土壤等因素,綜合考慮水環境、水資源、水生態、水安全等方面的現狀問題和建設需求,提出本地海綿城市建設要重點解決的問題。

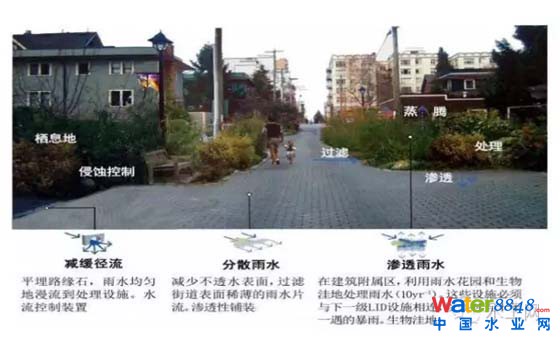

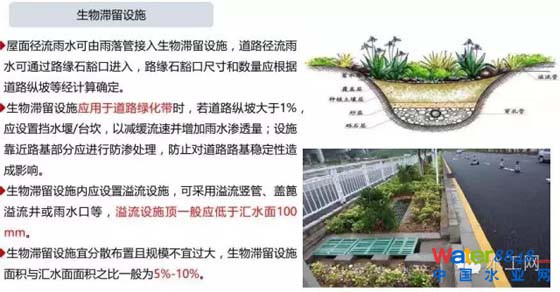

海綿城市的技術選擇時,應優先選擇具有水質、水量等綜合作用的生物滯留設施、雨水花園等,并綜合考慮性價比和景觀效果。

在城市地下水水位低、下滲條件良好的地區,應加大雨水促滲,補充地下水。

城市水資源缺乏地區,應加強雨水資源化利用。

在現狀城市內澇嚴重地區,應側重于水量的控制,并和排水管網、泵站、調蓄、城市內河整治等措施結合,確保城市排水防澇能力的達標。

城市水環境較差,或者存在水體黑臭的地區,或者城市排水的受納水體為飲用水源地或者對水功能區較高的水庫的,海綿城市的建設中的技術選擇應該側重于水質的控制,將其作為“控源”的重要組成部分,重點控制TSS、總氮、總磷等污染指標,并且和截污、截污、清淤等措施結合起來,統籌解決水體黑臭和水環境治理問題。

對于雨污合流,且分流改造確有困難的地區,應將海綿城市建設作為合流制污水溢流污染控制的重要解決措施,并和管網修復、調蓄等措施相結合,對合流制排水系統進行改造,控制合流制污水年度溢染次數和年度溢流總量,統籌解決合流制污水的溢流污染問題。

地下水位較高或者土壤滲透性不好的地區,但是對于水質改善又確有需求的地區,技術選擇中應側重于過濾型的技術,對雨水徑流進行凈化后,通過底部滲透盲管進行收集或者緩慢排放;

對于填湖造地、截彎取直、河道硬化比較嚴重的地區,要加強河道系統整治,恢復和保持河湖水系的自然連通,加強對城市坑塘、河湖、濕地等水體自然形態的保護和恢復,逐步改造渠化河道,重塑健康自然的彎曲河岸線,恢復自然深潭淺灘和泛洪漫灘,實施生態修復,營造多樣性生物生存環境。

推薦GIS和數學模型,對海綿城市規劃方案進行系統方案比選和優化。

5總體布局

5.1海綿城市空間格局構建

5.1.1生態要素分析

基于中心城區自然地理特征及最新現狀用地空間分布,梳理和識別中心城區山、水、林、田、湖等海綿基底,并分析現狀海綿基底空間分布與特征。

5.1.2海綿骨架格局構建

基于海綿基底現狀空間布局與特征,構建中心城區海綿骨架格局,保障中心城區海綿骨架結構;合理識別需要重點保護和修復的海綿基底,確定其空間位置及相應保護及修復要求。

5.2海綿城市建設用地適宜性評估

5.2.1評估因子選擇

科學合理選擇海綿建設用地適宜性評估因子,主要包括土壤類型、土壤滲透能力、地下水位、城市下墊面、城市開發強度、場地坡度等因子,并綜合考慮城市重點潛在污染源、水源保護區、城市洼地等要素。

5.2.2海綿建設用地適宜性分區

基于評估因子及重點要素選擇,通過空間疊加分析等技術方法,科學評價海綿建設用地適宜性,并根據“滲”、“滯”、“蓄”、“凈”、“用”、“排”確定海綿建設用地的不同功能。

5.2.3分區建設要求

根據海綿城市建設用地適宜性分區,合理確定不同分區的技術措施選擇及建設要求。

5.3海綿城市功能區劃

結合現狀基礎特征分析及問題識別,科學劃定海綿城市功能區,并針對不同功能區提出建設策略和指引。

6海綿系統規劃

6.1水資源利用系統規劃

結合城市水資源分布、供水工程,圍繞城市水資源目標,嚴格水源保護,制定再生水、雨水資源綜合利用的技術方案和實施路徑,提高本地水資源開發利用水平,增強供水安全保障度。

明確水源保護區、再生水廠、小水庫山塘雨水綜合利用設施等可能獨立占地的市政重大設施布局、用地、功能、規模。復核水資源利用目標的可達性。

6.2水環境綜合整治規劃

對城市水環境現狀進行綜合分析評估,確認屬于黑臭水體的,要根據《國務院水污染防治行動計劃》中的要求,結合住房城鄉建設部頒發的《黑臭水體整治工作指南》,明確治理的時序。黑臭水體治理要以控源截污為本,統籌考慮近期與遠期,治標與治本,生態與安全,景觀與功能等多重關系,要一河一策,因地制宜的提出黑臭水體主要的治理措施。

結合城市水環境現狀、容量與功能分區,圍繞城市水環境總量控制目標,明確達標路徑,制定包括點源監管與控制、面源污染控制(源頭、中間、末端)、水自凈能力提升的水環境治理系統技術方案,并明確各類技術設施實施路徑。

對城市現狀排水體制進行梳理,在充分分析論證的基礎上,識別出近期需要改造的合流制系統。對于具備雨污分流改造條件的,要加大改造力度。對于近期不具備改造條件的,要做好截污,并結合海綿城市建設和調蓄設施建設,輔以管網修復等措施,綜合控制合流制年均溢流污染次數和溢流污水總量。

對于污水處理廠進水濃度較低(尤其是平均進水COD濃度小于200mg/L的,要分析原因,提出解決方案,控制污水滲漏,防止水體倒灌進入污水管網,提高污水處理廠的進水濃度。

明確污水處理廠、污水(截污)調節、濕地等獨立占地的重大設施布局、用地、功能、規模。復核水環境目標的可達性。

有條件的城市和水環境問題較為突出的城市綜合采用數學模型、監測、信息化等手段提高規劃的科學性,加強實施管理。

6.3水生態修復規劃

結合城市產匯流特征和水系現狀,圍繞城市水生態目標,明確達標路徑,制定年徑流總量控制率的管控分解方案、生態岸線恢復和保護的布局方案,并兼顧水文化的需求。明確重要水系岸線的功能、形態和總體控制要求。

根據《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》中的要求,加強對城市坑塘、河湖、濕地等水體自然形態的保護和恢復,對全市裁彎取直、河道硬化等過去遭到破壞的水生態環境進行識別和分析,具備改造條件的,要提出生態修復的方式、時間,因勢利導制訂技術措施,改造渠化河道,重塑健康自然的彎曲河岸線,恢復自然深潭淺灘和泛洪漫灘,實施生態修復,營造多樣性生物生存環境。

6.4水安全保障規劃(排水防澇規劃)

充分分析現狀,評估城市現狀排水能力和內澇風險。

結合城市易澇區治理、排水防澇工程現狀及規劃,圍繞城市水安全目標,制定綜合考慮滲、滯、蓄、凈、用、排等多種措施組合的城市排水防澇系統技術方案,明確源頭徑流控制系統、管渠系統、內澇防治系統各自承擔的徑流控制目標、實施路徑、標準、建設要求。

對于現狀建成區,要以優先解決易澇點的治理為突破口,合理優化排水分區,逐步改造城市排水主干系統,提高建設標準,系統提升城市排水防澇能力。

明確調蓄池、滯洪區、泵站、超標徑流通道等可能獨立占地的市政重大設施布局、用地、功能、規模。明確對豎向、易澇區用地性質等的管控要求。復核水安全目標的可達性。

有條件的城市和水安全問題較為突出的城市綜合采用數學模型、監測、信息化等手段提高規劃的科學性,加強實施管理。

7海綿城市單元控制

7.1管控單元劃分

管控單元劃分應綜合考慮城市排水分區和城市控規規劃管理單元等要素,管控單元劃分應具有便于管理、便于考核、便于指導下位規劃編制為目標。各管控單元的平均面積宜在2-3平方公里。

7.2目標分解

綜合水資源、水環境、水生態、水安全等對控制單元目標分解方案,確定管控單元年徑流總量控制率等目標。

7.3工程設施

7.3.1城市重大基礎設施規劃

綜合水環境、水生態、水安全、水資源等控制要求,確定重大工程設施布局、規模,如污水處理廠、集中式調蓄池的規模、布局及水處理標準,確定截污干管等工程設施的布局。

7.3.2城市重大生態設施規劃

綜合水環境、水生態、水安全、水資源等控制要求,確定生態設施,如大型公園綠地、濕地規模及布局,并提出建設要求。

8建設時序

8.1近期建設重點

分析和識別近期建設重點區域,確定近期海綿城市建設主要目標,梳理近期主要海綿城市設施建設和天然海綿保護與治理任務。

8.2中遠期建設規劃

區分中期和遠期海綿城市建設的主要區域、主要設施規模,描述分階段的海綿城市空間格局演變,提出中期和遠期海綿系統建設建議。

第四部分海綿城市近期建設區詳細規劃

9海綿建設適宜性識別

對近期海綿城市建設區的用地進行識別,識別出地下水、土壤滲透性等限制性因素。對于地下水位高于1.5m,或者存在膨脹土、濕陷性黃土、土壤液化、溶洞區、卡斯特地貌地區,應作為限制下滲區。對于坡度大于20%的場地或者存在土壤污染的場地,應作為禁止下滲區。

對各類建筑和小區、公園、道路、廣場和河湖水系等進行實地踏勘和分析,評估各類場地改造的可行性。建筑和小區重點評估小區的綠地率及綠地分布情況;公園重點評估和周邊場地的標高關系以及接納周邊客水的可行性;道路重點評估橫斷面的形式、綠化分隔帶的寬度和分布、后排綠地寬度和部分、綠地下的市政基礎設施分布、綠地和周邊場地的標高關系等;廣場重點評估廣場下地下空間開發利用情況、周邊場地情況及其標高關系等;河湖水系重點評估現狀水質情況、治理需求、生態化恢復的可行性等。

經過上述綜合分析,得出近期建設區中現狀建成區的改造可行性,對于近期暫不具備改造條件的道路、小區等,可以綜合考慮采用相對集中的措施,解決降雨徑流的處理問題。

近期建設區中的新建地區,主要通過規劃管控措施,確保建設過程中能夠落實海綿城市建設的要求,滿足海綿城市建設的標準。

10近期建設方案

10.1海綿型建筑與小區

根據地塊類型、容積率、規劃建設狀態、改建難易程度等,結合地形、土壤、地下水位等自然條件,識別適宜進行海綿化建設的地塊,作為海綿型建筑與小區,并確定其建設的具體范圍邊界。對于海綿型建筑與小區,確定綠色屋頂、透水鋪裝、生物滯留設施等工程建設規模,核算其徑流總量控制率。

有條件的可結合典型地塊的修建性詳細規劃,對各類設施進行布局指引,劃分匯水區,進行規模結算校核,并且對各類設施的類型、布局和規模進行優化組合。

10.2海綿型道路與廣場

根據規劃建設狀態、改建難易程度,道路的寬度、縱坡、橫坡、橫斷面形式,廣場的地下空間開發情況、豎向條件等,識別出可進行海綿化建設的道路與廣場,作為海綿型道路與廣場,并確定其建設的具體范圍邊界。

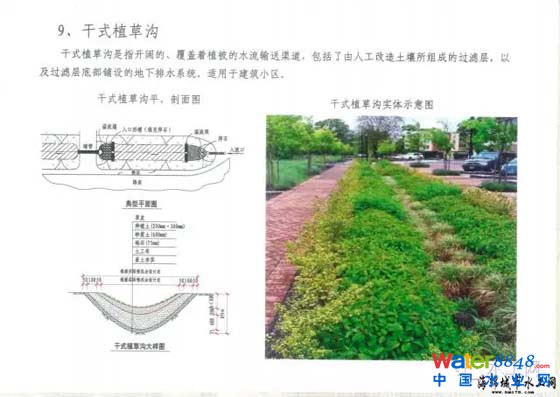

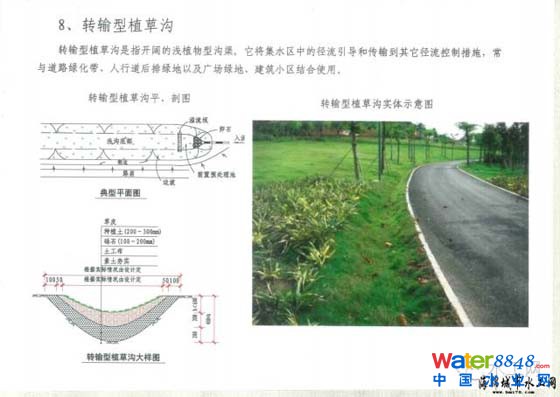

對于海綿型道路,利用自身及周邊改造范圍內的中分帶、側分帶、后排綠地空間等布局植草溝、生物滯留設施等,確定海綿工程建設規模,核算其徑流總量控制率。

對于海綿型廣場,可布局透水鋪裝等設施,確定海綿工程建設規模,核算其徑流總量控制率。有條件的海綿型廣場,可結合周邊地塊豎向條件、排水管道布局情況等,通過布局下沉式廣場或建設地下調蓄池等設施,收納其匯水范圍內的雨水,對非海綿型地塊的年徑流總量控制率進行核算。

10.3海綿型公園與綠地

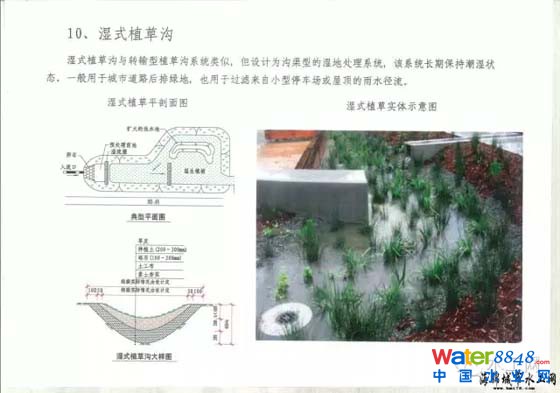

公園與綠地宜按海綿理念進行建設和改造,布局植草溝、生物滯留設施、雨水花園、雨水濕地、透水鋪裝等設施,確定海綿工程建設規模,核算其徑流總量控制率。

有條件的海綿型公園與綠地,可結合周邊地塊豎向條件、排水管道布局情況等,通過布局地下調蓄、雨水濕地等設施,收納其匯水范圍內的雨水,對非海綿型地塊的年徑流總量控制率進行統一核算。

結合典型公園的修建性詳細規劃,可對各類設施進行布局,劃分匯水區,進行規模結算校核,并且對各類設施的類型、布局和規模進行優化組合。

10.4河湖水系生態修復

根據海綿城市徑流控制與排水防澇安全的要求,對現有河湖水系的水量、水位及水環境容量進行分析與計算,劃定藍線,確定需要進行生態恢復和修復的河湖水系位置、規模與措施。

10.5相關基礎設施

海綿設施應與城市雨水管渠系統,調蓄池、排澇泵站等內澇防治系統,合流制污水溢流污染控制系統以及雨水利用系統等相銜接,通過平面布局與豎向控制,實現設施的功能整合,最大限度地發揮海綿設施對雨水徑流的滲滯、調蓄、凈化等作用。

11指標分解

以地塊所在管控單元目標為基礎,綜合考慮地塊用地性質、建設階段、海綿設施建設或改造難度、內澇風險等因素,初步提出地塊年徑流總量控制目標,根據地塊海綿建設方案對目標進行復核測算,最終確定地塊年徑流總量控制目標要求。

12管控單元建設規劃

對于每個管控單元,按照問題導向和目標導向相結合的思路,確定該單元的海綿城市建設規劃方案。其中,現狀建成區以問題導向為主,新建區以目標導向為主。規劃方案要達到控規層面深度,能夠直接指導地塊、道路等項目的海綿型改造和設計,并按照每個管控單元的方案單獨出圖。

位于新建區域的管控單元,要立足于開發前后徑流狀態不發生改變,尊重現狀地形,提出豎向指引,重點對天然低洼地帶、自然水系等天然海綿進行保護和預留,對于未開發的地塊要根據相應的指標要求推進海綿城市建設。

位于老城區的管控單元,要針對現狀存在的水資源、水環境、水生態、水安全問題,例如水體黑臭、初期雨水污染、內澇災害風險高、地下水位下降等問題,明確該單元具體的海綿城市新建或改造項目,確定海綿型建筑和小區、海綿型道路、海綿型公園、其它相關基礎設施(例如初期雨水凈化設施、雨水調蓄設施、截污干管、排澇泵站等)。

推薦使用地理信息系統或水力模型對規劃目標進行定量分析,例如近期建設區內減少的雨水外排量、污染物的削減量、雨水資源的利用量等,進而論證各管控單元目標的可達性。

13近期建設項目庫與投資估算

根據近期建設區詳細規劃要求,梳理海綿型建筑與小區、海綿型道路與廣場、海綿型公園與綠地、河湖水系以及相關基礎設施等建設任務,并進行投資估算,按照附表的要求填報相關表格。

第五部分規劃實施與保障

14規劃管控與規劃銜接

14.1規劃管控制度

為保證海綿城市建設理念在規劃建設各環節真正落實,明確規劃建設管控機制,明確如何將海綿城市建設要求依法納入年度建設投資計劃、用地條件、“一書兩證”、施工圖審查、項目招投標、開工許可、施工監管、竣工驗收、項目審計、運行維護等各環節。

同時,要明確總規確定的管控分區指標如何在詳細規劃中加以落實,以及后期在管控分區指標不調整的情況下,進行詳細規劃動態調整的機制。

14.2與相關規劃銜接

為落實海綿城市建設要求,在海綿城市專項規劃編制的基礎上,需要繼續對城市規劃進一步進行完善,在法定規劃中將相關有求加以落實,并且調整優化相關專項規劃。

14.2.1法定規劃中落實

需要明確如何將海綿城市建設要求的規劃內容分層級、分步驟地納入到城市總體規劃、控制性詳細規劃中的相關要求,特別是要突出總規定目標、控規頂指標的原則,將海綿城市相關目標要求變成各層級規劃的有機組成部分。

14.2.2相關專項規劃調整建議

需要針對排水防澇綜合規劃、城市綠地系統規劃、城市交通系統規劃、城市污水系統規劃、城市豎向規劃等專項規劃提出規劃調整建議,特別是要在相關專項規劃中突出。

15建設施工與運營維護

結合本地特征,描述海綿城市建設施工中需要注意的重點問題,比如施工前場地評估、換土等。描述運營維護的機制、主體、經費來源和需要注意的重點問題。

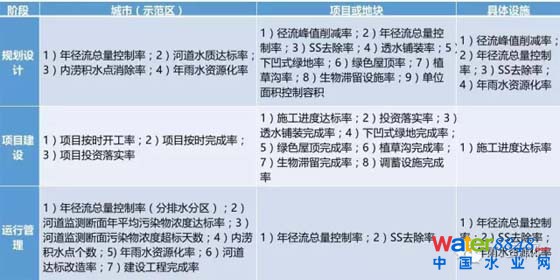

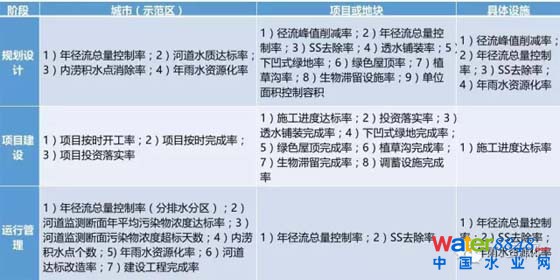

16監測評估考核體系

16.1總體目標

明確海綿城市建設考核的總體目標,體現目標導向性。

16.2總體框架

需要按照一整套評估指標體系、一整套標準化軟件、一整套硬件支撐體系和一整套規范的規劃管控制度的要求,明確監測評估考核的體系。

16.3考核評估方法

要求在工程建設的不同階段(規劃設計階段、施工階段、竣工運行階段),針對規劃區、項目或地塊、具體設施三個層次的考核對象,提出具體的考核評估方法。并且突出數學模型、監測等新技術的使用。

16.4監測方案

明確區域總體和不同對象的監測要求和設備需求,明確監測設備選點和監測數據要求。

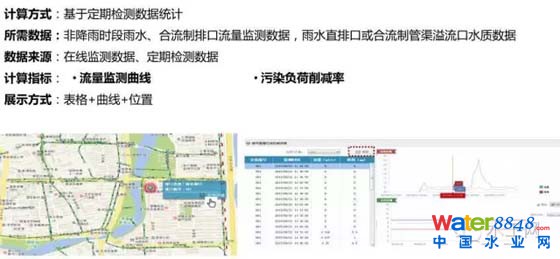

16.5一體化管控平臺建設

明確一體化管控平臺建設的要求,提出便于海綿城市管理的一體化管控平臺建設方案,應包括軟件平臺建設方案、監測方案、后期數據發布和管理等方面的要求,為后期進行一體化管理平臺建設提供技術基礎。

17海綿城市建設保障體系

17.1組織保障

明確城市海綿城市組織協調和推進機構安排和職責權限,明確需要構建完善的海綿城市相關法律法規和管理規定。

17.2制度保障

明確規劃建設管理制度,特別是對需要制定的制度、法規明確主要內容,提出城市水環境保護方面的相關機制,特別是需要制定的相關制度和水生態敏感區保護的要求。

要明確城市水資源利用的機制,特別是雨水資源化的相關政策機制。需要結合城市雨水系統管理,明確城市水安全管理機制特別是排水防澇相關機制。

17.3資金保障

明確規劃設施的資金渠道,對如何充分利用社會資本提出明確的路徑和模式。

17.4能力建設

明確人才保障機制,確定人才引進、培養等方面的原則要求;明確科技能力建設機制,確定科技支撐、信息化等方面的原則要求。

技術路線參考:如下

----資料來自海綿城市水工網和網絡