李氏大宅的排水系統歷經600多年還在發揮作用。

這口明代凈水池,見證了古人對健康用水的重視。

溫州網訊 近日,一座建在楠溪江深處——永嘉縣巖坦鎮溪口村的明代古宅李氏大宅經修繕后重新亮相,而古宅中絕妙的水處理系統也重新進入世人視野。這座古宅的排水系統科學合理,歷經600多年還在發揮作用;其引水供水工程更是堪稱一絕,直接從遠山引山泉進宅,汩汩流淌的自來水令人驚奇。這座古宅因為暗藏的“水玄機”而擁有謎一般的魅力。

長壽的烏龜“排污工”

冬日,我們走進溪口古村。溪口村因出過一門四代六進士而聞名遐邇。走進彎曲卻平整的村巷,左拐右轉,兩旁是古香古色的民宅,一座座飽經歲月滄桑的老門臺恍若古人笑迎客人……一座巨宅一下子便矗在眼前,這便是李氏大宅。

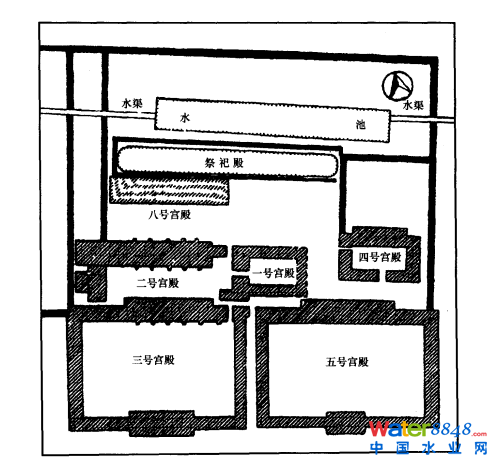

李氏大宅始建于明正德五年。院落整體呈長方形,坐西北朝東南,二層懸山式建筑,由門樓、前廳、前廂房、中廳、后廂房、后廳、側屋、附房及院落空間組成,總面積近3000平方米。跨入門樓,明代氣息撲面而來,“文元”“鳳閣倫英”“鄉飲賓郎”等富有文氣的匾額定格著大宅的科舉功名,在過道里跑進跑出玩耍的孩童、靜坐做針線活的老嫗則給古宅帶來了些許生氣。

大宅的院落空間很引人關注。大宅有36個天井和四個道坦,使得大宅采光和排水極為合理通暢。在院落里轉悠,竟不見一處采光盲點,令人舒坦。而這些空間還有更大效用——排水。陪同我們參觀的村民李永護介紹,大宅排水功能極為強勁,不論下多大的暴雨,雨止,積水也瞬間排完。我在院落內看到,所有的天井和道坦幾乎是全封閉的,雨水是從哪里排放的呢?李永護指著道坦坎的幾只石制圓形飾品說,雨水就是從這里排出去的。只見這些飾品被安放在坎下邊,不細看難以發現它們的存在。李永護說,每個天井和道坦里都有這樣的排水口,排水的玄機就在大宅底下,據上輩傳說,始建大屋的主人李忠宗考慮到如此規模的庭院建筑如何免除漫水之憂,曾廣邀甌江南北的能工巧匠前來競標,最后卻被本地的一位并不諳土木建筑的讀書人競得。這位讀書人脾氣也怪,做排水工程時聘請外地工匠,不允許旁人包括房主在內的閑散人等參觀。歷時三個月,他就全面封土只留排水口交付給房主同時遣散外地工匠。更讓人驚訝的是,他將幾十只烏龜放進下水道。

大屋竣工至今,從無漫水經歷。李永護介紹說,大屋下水道空間很大,但至今也無人進入過進行疏浚,烏龜是勤勞的“排污工”。這也成了楠溪江流域內巨宅排水工程的一個傳奇。

我站在排水口有點感慨:古人如此講究排水,下水道修得幾百年仍然暢通,還天才地借用長壽的烏龜充任“排污工”,真是令現代人汗顏。

神秘而美麗的凈水池

最令大屋住戶自豪的還是那口明代凈水池。凈水池與院落建筑幾乎同步建成。

呈現在我們面前的現在只能稱之為遺址,不過規模和模樣沒變,水池的邊上還堆放著一些明代水池的原構件。凈水池位于李家大宅東南角,全池四壁均用大塊鵝卵石壘砌而成,石頭間縫隙用金灰泥填抹,所謂金灰泥乃黃泥與蠣灰拌合而成,東壁兼作大院院墻基礎,全池長4.86米、寬4.44米,總面積約21.6平方米。

凈水池又分為五個面積大小不一的小水池。一號池位于整個水池的東北角,呈長方形,南西兩璧用青磚錯縫立砌法砌筑,池內壁及池底用金灰泥涂抹。其余四個池亦呈長方形。一號二號池的功能是凈化,三號四號池的功能是飲用,五號池則用于洗滌。整個功能布局衛生合理。

入水口在一號池上首,陶制出水口古樸典雅,雖然現在無水,卻也令人幽思。從這只古樸的陶制出水口上溯,是一個有趣的明代人引水故事。據介紹,水源是距凈水池逾800米的“三角井”。三角井不是井,是一處山泉眼,綿綿山脈到一巖石巍峨處形成山泉,泉水源源不斷,清冽甘甜,成為李氏大屋始主引水的最佳點。將前山的水引入大屋難度不小,要越嶺過澗,但明代是個深諳物理學原理的朝代,他們懂得“虹吸原理”,于是,便很瀟灑地從“三角井”開始埋陶制引水管一直至大屋凈水池。我們不難想像:當三角井的山泉第一次流入凈水池時當地村民將有何等歡呼。引水顯然相當成功,因為凈水池的水起碼為李氏大屋的住民供水至上個世紀八十年代。

溪口李氏大宅凈水池是楠溪江流域的傳奇,神秘傳說也不少。這些民間傳說姑妄聽之,但足以證明這口凈水池在流域內影響廣泛。

本來是引水供水的凈水池,有好事的后人認為這里地處溪口古村最佳位置,便在凈水池上方建了一座不倫不類的池樓,后來池樓又變為肉鋪,肉螺一吹響,溪口人便向這里涌來,簡易的池樓在買肉人和賣肉人的紛亂的腳步聲中終于不堪重負,于上世紀八十年代坍塌。加上自來水的興起,這眼明代凈水池徹底退出歷史舞臺。

李永護介紹,當地農民在開山工程挖掘中,就曾挖出明代陶制引水管,形狀呈兩張瓦互合狀,甚是堅固精致。

永嘉縣博物館副館長楊念中介紹說,2011年1月,溪口李氏大屋被省政府公布為浙江省第六批省級文物保護單位后,就將凈水池的保護和復原列入重點之中。日前,投資近兩百萬元的李氏大屋修繕工程第一期已竣工,第二期包括凈水池在內的修繕工程在報批之中。對凈水池的修復將堅持依舊修舊的原則,盡可能恢復原先水池的功能狀態,但到底是否從三角井直接引水還需論證。這是明代的人工引水供水工程,是非常有意義的一個標本。屆時,大家可以領略一下600年前的古人是怎樣重視健康用水的,對時下農村的五水共治也有很強的借鑒意義。

不老荷花塘的妙用

那么,李氏大屋的雨水和凈水池的余水排向哪里?

大院外是一口大荷花塘。荷花塘呈長條形,塘中筑有臺榭,還有一條玉帶橋。荷花塘比古宅還古。塘邊是條寬敞的石板路,我想,進士們肯定都在石板路上逛過。荷花塘上首接著一條小山澗,下首直通楠溪江,這是一口活水荷花塘。這也是溪口村最大的凈水池。

李氏大屋的水就排到荷花塘里。

荷花塘是溪口村建村的神來之筆。塘靠山邊接澗水,民宅依塘而建,這口荷花塘也成為溪口村的靈魂。李永護介紹,原先這口塘里遍植荷花養殖魚類,初衷是凈化水質,幾千人的村莊生活污水直排楠溪江是極不道德的,村民的生活廢水經過荷花和魚類凈化后,就不會污染下游了。當然,荷花盛開之時,這里也成了溪口人賞荷的絕佳地。

塘里如今已不栽植荷花了,但魚類甚多。我跨上石板橋來到塘中臺榭,突然看到一尾半米多長的錦鯉躍出水面,一股愉悅感霎時向全身心蔓延……

來源:溫州日報

記者:徐賢林/文劉偉/攝

人們常常津津樂道于有些國際大都市夢幻般的下水道,不僅保持了“地下血脈”的暢通無阻,還建成地下博物館對游客開放。殊不知,在我國江西贛州也有一處值得稱道的地下水利工程——福壽溝。

贛州千年不澇的謎底,一直以來被認為是得益于宋代修建的排水系統——福壽溝。歷經近千年,全長12.6公里的福壽溝依然護佑著贛州的安寧。因此,當年親自設計并帶領那屆人民修建福壽溝的知州劉彝受到群眾的擁戴,他的銅像如今坐落在贛州城北的宋城公園。

環保耐用

古城贛州三面環水,章、貢二江穿城而過,并在城北匯成贛江。從地圖上看,擁有千年歷史的贛州如同一只老龜浮在江中,首南尾北。

北宋熙寧年間,曾任宋朝“都水丞”的福建長樂人劉彝出任知州,規劃并修建了城區街道,同時根據街道布局和地形特點,采取分區排水的原則,建成了兩個排水干道系統。

劉彝,你可能不知道!但是你一定知道他的名言——“行千里路,讀萬卷書”。是的,就是這個哥們說的。他還在慶歷年間進士及第,就是中了皇帝親自的主持的殿試。這哥們或許是因為是福建人,對水利工程非常感興趣,所任官職地方都有一定作為。

福壽溝兩個排水系統的斷面為矩形,磚石結構,斷面尺寸很大,“廣二三尺,深五六尺,甓以磚,復以石”,因為兩條溝的走向形似篆體的“福”、“壽”二字,故名福壽溝。

據贛州市城建局退休干部劉芳義考證,福壽溝兩大主溝完成后,又陸續修建一些支溝,形成古代贛州城內“縱橫行曲,條貫井然”,主次分明、排蓄結合的排水網絡。

曾到福壽溝考察過的中國歷史建筑專家萬幼楠對于這座宋代留下的拱形下水道結構,以及他們使用的桐油、黃泥、沙石(俗稱三合土)和青磚、麻條石等建筑材料贊不絕口。

“這些都是當時的人在自然界找到的最好的原材料,他們按照科學原理建造出這項偉大的工程,這好像比巴黎的下水道還早幾百年。”萬幼楠認為,與現代涵管排水器材相比,中國最傳統的建筑材料石塊、磚和三合土才是環保、低碳的下水道建筑材料。

“涵管是用水泥做的管道,空氣會進入到水泥內部,讓它內部的鋼筋生銹,最后的結果就是整個水泥建筑損毀。”萬幼楠說,“福壽溝用的這些磚石在地下也會老化甚至崩塌,但是只要維修人員換掉壞的那幾塊,一疏通就好了,這就是為什么900年的福壽溝能夠沿用至今的原因。”

不澇之謎

根據史料記載,福壽溝雖然經過多次維修改進,但大部分仍保留磚溝墻、條石蓋板的結構形式。在現存的溝道中,最大的寬1米,深1.6米;最小的寬、深各0.6米。

“這么寬的橫截面,足以讓雨水很快流走,也讓淤泥很難淤積其中。” 贛州市市政工程養護處副處長朱小軍說。而據萬幼楠分析說,在現代,如果下水道的坡度不夠,一般都要用抽水機,而福壽溝完全利用城市地形的高差,采用自然流向的辦法,使城市的雨水、污水自然排入江中。

福壽溝的另一個特點,是與城內的三池(鳳凰池、金魚池、嘶馬池)以及清水塘、荷包塘、花園塘等幾十口池塘連通起來,組成了排水網絡中容量很大的蓄水庫,以調節暴雨流量,減少下水道溢流。

在靠近城北的八境公園內,有一座方圓約80畝的水塘,這是目前僅存的為數不多的與福壽溝相連通的水塘之一。

為了防止在雨季期間章、貢二江的江水上漲超過出水口,從而倒灌入城的情況,福壽溝還在出水口處,“造水窗十二,視水消漲而后閉之,水患頓息”。在離八境公園只有數百米遠的贛江路涌金門,一度曾是贛州最為繁華的碼頭,而福壽溝其中一個水窗口就隱藏在其城墻之下。

“水窗是一項頗具科技含量的設計。”萬幼楠解釋說,“其原理是,每當江水水位低于水窗時,即借下水道水力將水窗沖開排水;反之,當江水水位高于水窗時,則借江水之力將水窗自外緊閉,以防倒灌。”

總結下劉彝的工程智慧

首先,巧借地勢,充分利用城市地形本身特點排水。

水窗

第二,巧借水勢。它的12個水窗的閘門借水力自動啟閉,十分巧妙。原閘門均為木閘門,門軸裝在上游方向。當江水低于下水道水位時,借下水道水力沖開閘門,江水高于下水道水位時,借江中水力關閉閘門,以防江水倒灌。

為了保證窗內溝道暢通且有足夠的水壓力(沖力),劉彝采取變斷面,加大坡度的方法來加大水的水流速度,進入水窗的水增加流速2-3倍,水窗的坡度是4.25%,比正常下水道大4.1倍,這樣就保證了水窗內的水保持強大的水壓,既可以沖刷走水中的泥沙和雜物,又可以沖開外閘門,排入江中。

第三,全盤布局。與十幾口水塘連通,遇暴雨可調節雨水流量,減輕下水道溢流;江水回灌時,這些池塘又成為天然的蓄水池。

贛州城墻

第四:城墻庇護。福壽溝能發揮作用,離不開一個基礎:贛州城保留了古城墻和古城水系。

現存的贛州古城,是由唐末五代時風水學家楊筠松選址建造的“上水龜城”,城形如龜,可以減小洪水對城墻的沖擊力。此外,建城時摒棄了當時流行的土城,改用磚石修砌城墻,并冶鐵固基。

筑造符合力學原理的“浮城”、用鐵水澆筑磚石城墻,這在古城防洪史上是個創舉。另外贛州人歷代以來還不斷加高加固城墻,戒備洪水。明朝初年,城墻只有二丈四尺高,到明末增至三丈三尺。

除了贛州,我國尚有壽州、文安、潮州、荊州、臺州等十多座古城至今仍起防洪作用,其建筑思路對今人很有啟發。

福壽溝困境

宋朝劉彝之后,福壽溝一度由于管理不善而倒塌淤塞,排水功能大為降低。直至清末,溝道堵塞嚴重,“春夏之交,雨潦時降,潢污停集,疾病易生,民患苦之”。

在贛州市從事市政管理養護工作長達14年的朱小軍說,他們每年都會對福壽溝進行清疏和保養。但是,由于福壽溝在線路走向上“縱橫紆折,或伏或見”,給管理和維修增加了不少困難。“福壽溝排水系統目前并不完整,其擔負的排水不及贛州總排放量的十分之一。”朱小軍說。據其介紹,早在2008年,贛州就出臺了《贛州市中心城區排水專項規劃》,規劃范圍為贛州中心城區,建設用地約150平方公里。

一個更為嚴峻的挑戰是,過去福壽溝以排雨水為主,污水僅是數量很少的洗滌生活污水。而現在的污水成分復雜,有工業污水、糞便污水、生活污水,數量比過去大得多,腐蝕性強。據有關人士說,福壽溝的磚石材料,經過九百余年,大多數已風化、剝落,再經不起工業廢水的腐蝕。

在城市排澇工作中,贛州傳承了福壽溝的一些特點:比如新城區中央公園有一處人工建造的河塘,其目的之一是和老城區的河塘一樣,在內澇發生時,起到調蓄作用。同時,在建筑材料上,贛州市也在考慮,是否能夠恢復磚砌法,方便維修與護理。

而更令人惋惜的是,與福壽溝相連通的起蓄水作用的大小上百處水塘目前已經所剩無幾。據萬幼楠調研,古福壽溝系統80%的蓄水池已經消失了,而其中有不少是在近幾十年間被填平的。

來源:鳳凰新聞及網絡

在古代排水系統前,現代社會排水系統真的是個笑話?

文/觀察者網專欄作者 額爾瑾 來源:觀察者網

南方一場暴雨,網絡一片質疑。除了見怪不怪的德國“防洪神器”,就是青島人受益于德國的下水道。當這些謠言一一被破解之后,一貫贊揚外國的某些人竟然也贊揚起了中國古人的智慧,將古代的排水系統吹上了天,現代社會的排水系統反而成了笑話。那么古代的排水系統有著怎么樣的發展歷程,真有這么神奇?

首先得肯定一點,那就是中國古人的腦子確實靈活,考古學家曾在裴李崗文化遺址內發現了將近9000年前的排水系統,是迄今為止發現的距今最早的排水系統。雖然這個排水系統非常簡陋,但的確有排水的效果。在此遺址上的一些住房外有相連的小溝,有兩條排水溝依地勢從西北向東南延伸,溝為斜直壁,下部內收,底近平。9000年前的人就已經知道利用自然的地勢來達到排水的效果,是挺令人驚訝的。

比較系統的排水設備是在在河南淮陽平糧臺發現的,這里一座距今4000余年的龍山文化時期的古城堡中,南城門的路面上埋有排水的陶質管道。這些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶質排水管道

陶水管鋪設在南城門的門道下面,在這里挖一條溝渠,北高南低,上寬下窄,溝口寬及溝深各約0.74米,溝底先鋪設一條陶質管道,其上再并排鋪設兩條陶質管道,所以整個排水設施的橫斷面為倒“品”字形。整個排水管道是套接形成的,每節管道都細端朝南,套入另一節的粗端內,北端略高于南端,與溝渠北高南低的方向一致,這樣更有利于向城外排水。管道的周圍填上土,再加上沙漿以及石塊,鋪出來一條高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比較出名也比較早期的治水事件,而這一事件給后人在城市建筑上最大的貢獻就是“水在于疏而不在于堵”,因此后來的人們不管是建都立城還是農業生產,都基本秉承這個觀念。古代中國以農業為主,古代的社會也是由城市與農村兩部分組成。在農村,排水系統主要用于防洪和灌溉,而在城市則用于防洪、供水、暴雨積水及廢水處理。

商代時,城市的發展已經初具規模,人口也比較密集,城市排水系統得到了初步的發展,河南偃師商城的考古發掘證明,今天河南偃師城在當時就已建立了系統的排水管道。該城市占地面積有19萬平方公里,城市排水主管道的底下溝槽從東門到王宮長約800米,寬1.3米,深1.4米,可將王宮和城內的水排到護城河,在城內還有用來排出雨水和廢水的分支管道,二者合一形成了一個設計良好的排水系統。

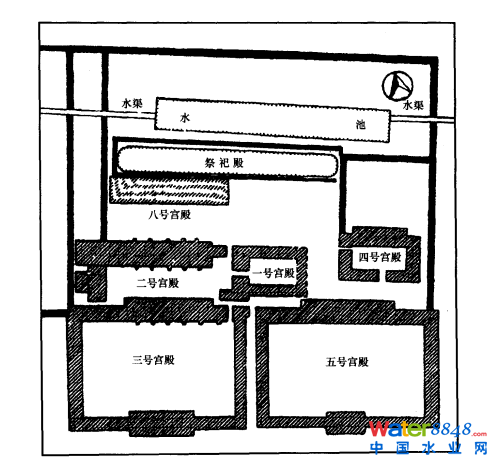

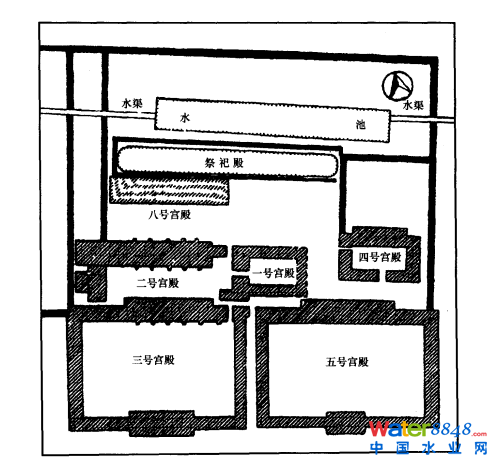

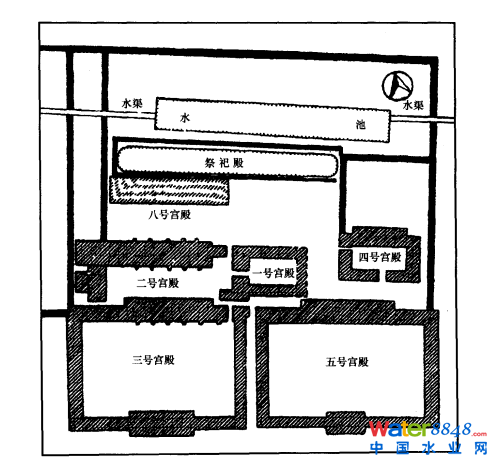

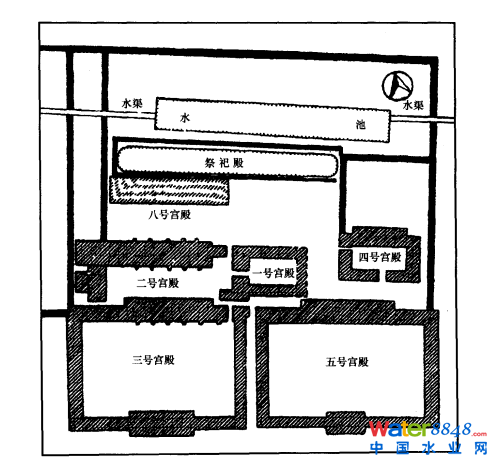

在宮城內,每座宮殿都有自己小規模的排水系統,在宮殿的東北、東南和南廡南面共發現三處石塊砌成的排水溝。東北的排水溝設在宮城的東墻內,保留著用石塊砌成的北壁,東西長1.3米,高0.45米,其余部分被毀。這條排水溝自宮殿的東南起,向東通到宮墻外,與東二城門出的排水道相連,可見當時宮城內各個宮殿之間的排水溝是想通的,并且與城市的主干排水道也是相同的,成為一個比較系統的排水網絡。

河南偃師商城宮城遺址平面示意圖

隨著秦朝的建立,中國古代的城市進入了一個高速發展的時期。當時的咸陽城非常大,排水系統自然也更為精密與復雜。《三輔黃圖》載:“咸陽北至九峻甘泉,南至鄠杜,東至河,西至汧、渭之交,東西八百里,南北四百里,離宮別館,相望聯屬。”現在雖然很難看到當時的原貌,但是通過宮殿建筑區中考古發現的陶水管道、排水池、散水等遺物遺跡,我們仍可想象當年咸陽排水系統的完善。

皇宮舊址的考古挖掘發現,皇宮里建有一個由4個池子及眾多陶制管道構成的排水設施,它通過溝槽收集雨水和廢水并集中到4個池子里,再通過管道將其引向河流。

漢代的都城長安有著一套復合的排水系統,具備了供水、排水、蓄水等功能。除了寬大的城壕外,在郊外開挖的池苑也具有蓄水的作用。以其為中心,通過人工渠道串聯長安附近的天然河流,形成完整的給水排水網絡。明渠自西向東橫貫全城,長達9公里。由城壕和明渠組成的排水干渠總長達35公里。長安城內的排水主要依靠街道兩側的路溝。這些路溝與城內的排水渠道相連,水基本是排入附近的河流中。

隋唐時期,城市高度發展,長安城那可是中心大城市,還是國際化的大都市。當時的長安城占地面積面積達84平方千米,人口也是過百萬,排水系統絕對是重中之重。此時的城市仍然是里坊制,排水系統遍布于“街”、“坊”組成的棋盤格狀的都市中。建筑周圍常見磚鋪散水、滲水井和排水管道。同漢代長安一樣,隋唐的長安城大部分街道兩側都修了水溝,有土筑和磚砌兩種,均為明溝。明溝外側設人行道。大路路面中間高、兩邊低,便于及時排除雨水。在城門底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龍首渠在流經城內的里坊和池苑后,注入渭河和瀘河,除供應城市用水外,也起到了分洪的作用。

作為全國的政治中心,隋唐長安城的排水系統優先考慮的是城內的貴族人群,皇宮中的排水設施甚為考究。大明宮太液池岸發現的排水渠道內設置有橫向磚壁,雨水在經過時可將較大的雜物攔截下來。西內苑發現的排水暗渠是磚石結構的,為了防止淤塞,分段安裝了多道鐵質閘門,這些閘門可以有效地阻攔各種大小的垃圾與雜物,閘門還可以拆卸,方便排空雜物。

北宋時的開封城建在黃河邊,除了排水還得特別注意防洪,因此人們在建造防水系統時就有了更多考慮。開封城的排水系統主要由四部分組成。一是開封城附近的四條河流,這4條河流流經城區,擔負著排水功能;二是護城河,開封城內從內城的皇宮開始有3條護城河環繞;三是池塘,,開封城內有凝祥、瓊林、金明、玉津4個池塘分布;四是排水溝網,據記載開封城內建有復雜的下水道網絡,覆蓋城區,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4條皇宮大道兩側都建有排水溝。

這些部分相互貫通,非雨季節可以起到儲水的作用,雨季時可以通過下水道、水溝、池塘、城內河、護城河蓄納雨水并排向城外,起到排水作用。

這里要提一下被大肆宣揚的福壽溝。贛州(北宋時稱虔州),三面環水,經常遭遇水患。貢江發洪水時,江水常倒灌到城內,造成災害。北宋熙寧年間,劉彝任虔州知州,他根據街道布局和地形特點,主持修建了兩條排水干道系統,也就是著名的福壽溝。福壽溝利用城市地形的高低差,將全城的水塘串聯起來,暴雨時調節流量,減少下水道溢流,并將自然降水和生活廢水排入章江和貢江。

留存至今的福壽溝主排水道內部

然而福壽溝有著先天的不足,即溝道迂回曲折,清理起來十分困難,很容易就堵塞了。由于管理不善,福壽溝的排水功能在明代時已經大為降低。明天啟元年(1621)《贛州府志》載:“居民架屋其上,水道浸失其故,每歲大雨時,城東北一帶,街衢蕩溢,廬舍且瀦為沼,以水無所泄故也。”及至清末,溝道堵塞更加嚴重,只要一下雨就會滋生疾病,嚴重影響市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南贛寧道巡道,創議修復福壽二溝,但每次討論時,都因“工大費繁,非萬金不可,以無人籌款而止”。經過數次的嘗試,他最終決定“各家自修其界內之溝,官但予以期限而責其成;其無屋及公產之地,財官發公項修之”,并“先將官所修之地,以弓量之,仿土方之法計丈度工,核其大略”,計算出工程量和經費概算后,由知縣黃德溥主持,劉峙等負責施工。修復工程在其上任兩年后正式開工。經過修復后的福壽溝,“自城北靈山廟始,窮源竟委、清其淤積,補其殘缺,使壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出,其旁支橫絡,亦皆為疏通”。及至同治九年七月竣工,整個工程歷時9個月。公費開支部分共“計制錢四百八十千有奇”。(以上資料均取自《贛州府志》)

而在建國后,1953年開始仍然要對福壽溝進行清理、修復與不斷地改建。一直到了1957年,福壽溝修復工程才算是完成了,恢復了排水的功能。1964年的東門口還新增了一個出水口,使五道廟一帶的水由東門排出。可見,即便是卻有功效的福壽溝也必須要不斷根據城市的變化而變化,甚至定期維護才可做到正常的排水。

北宋時期的城市規劃經歷了一個巨大的變化,就是這番變化,使得人們至今都對宋朝的排水系統贊嘆不已,然而實際上,宋朝的排水系統并不是萬能的,也有很多局限。北宋時期,里坊被打破,成了開放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基礎之上的,雖然里坊的墻被推翻,但排水系統并不是一朝一夕可以改變的。由于街道的放開,導致北宋的街道窄了許多,道路兩邊的商鋪為了經營要求,經常會侵占道路、排水溝以及綠化帶。

兩宋時期的統治者們,在這個城市整體的排水規劃上做的并不完美,這個攤子就丟給了元大都的設計和建設者。元大都的選址避開了仍然保留著里坊形式的金中都,對整個城市全面規劃。其排水系統的規劃與設計是與整個城市的建設同步的。河湖水系分為兩個系統,由高梁河、海子、通惠河構成的漕運系統,以及金水河、太液池構成的宮苑用水系統。在大都城的東西兩城墻的北段與北城墻西段還發現了3處向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和兩壁以石板鋪砌,接縫處抹上白灰,平打了很多鐵錠。涵洞頂部用磚起券呈拱形,中部裝置著一排鐵柵欄。

明清北京城在元大都的基礎上擴建,加建外郭,形成“凸”字形格局。總體上看,其坊巷布局、市坊結合的城市格局,基本上繼承元代舊制,排水系統上也是盡可能地保留和修復了元大都的排水溝渠。

清朝的統治者比較喜歡興建皇家園林,因此會增設一些新的排水渠道,主要是內城沿東西城墻內側各開明溝一條、外城三里河以東從大石橋到廣渠門內的明溝,以及崇文門花市街的明溝。作為統治中心,階級分化也比較明顯,達官貴人的下水道明顯要復雜與精細得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低處流”這個概念發揮到淋漓極致,即便地勢平坦也要制造條件,使水流憑重力排放。但隨著城市化的不斷進步,也可以明顯地看出,一些帶有老舊色彩的下水道并不適應新的城市發展。

同樣,今天的城市道路系統不管是從承載量還是功能上都要比古代復雜得多。古代的城市也好,縣鎮也罷,比起今天規模小的不知道多少,更不要說今天的人口比起以前增長了多少了。大城市的高密度與大規模發展,使得一些在古代十分有效的排水系統今天只能是個擺設。另一方面,城市發展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益減少,整個排水系統的蓄水能力也在不斷下降。因此,單純去迷信古代某某排水系統是不科學的,因為整個的外部環境差別實在太大了。

通知:中國給水排水2017年中國城鎮污泥處理處置技術與應用高級研討會(第八屆)已開始征集論文和協辦贊助單位 王領全 13752275003@163.com

2016最HOT水業環境公眾號推薦 :

★長按二維碼,選擇“識別圖中二維碼”進行關注。

額爾瑾:中國古代的排水系統真有那么神?

2016-07-12 07:29:15 來源: 觀察者網(上海)舉報

(原標題:額爾瑾:中國古代的排水系統真有那么神?)

南方一場暴雨,網絡一片質疑。除了見怪不怪的德國“防洪神器”,就是青島人受益于德國的下水道。當這些謠言一一被破解之后,一貫贊揚外國的某些人竟然也贊揚起了中國古人的智慧,將古代的排水系統吹上了天,現代社會的排水系統反而成了笑話。那么古代的排水系統有著怎么樣的發展歷程,真有這么神奇?

首先得肯定一點,那就是中國古人的腦子確實靈活,考古學家曾在裴李崗文化遺址內發現了將近9000年前的排水系統,是迄今為止發現的距今最早的排水系統。雖然這個排水系統非常簡陋,但的確有排水的效果。在此遺址上的一些住房外有相連的小溝,有兩條排水溝依地勢從西北向東南延伸,溝為斜直壁,下部內收,底近平。9000年前的人就已經知道利用自然的地勢來達到排水的效果,是挺令人驚訝的。

比較系統的排水設備是在在河南淮陽平糧臺發現的,這里一座距今4000余年的龍山文化時期的古城堡中,南城門的路面上埋有排水的陶質管道。這些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶質排水管道

陶水管鋪設在南城門的門道下面,在這里挖一條溝渠,北高南低,上寬下窄,溝口寬及溝深各約0.74米,溝底先鋪設一條陶質管道,其上再并排鋪設兩條陶質管道,所以整個排水設施的橫斷面為倒“品”字形。整個排水管道是套接形成的,每節管道都細端朝南,套入另一節的粗端內,北端略高于南端,與溝渠北高南低的方向一致,這樣更有利于向城外排水。管道的周圍填上土,再加上沙漿以及石塊,鋪出來一條高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比較出名也比較早期的治水事件,而這一事件給后人在城市建筑上最大的貢獻就是“水在于疏而不在于堵”,因此后來的人們不管是建都立城還是農業生產,都基本秉承這個觀念。古代中國以農業為主,古代的社會也是由城市與農村兩部分組成。在農村,排水系統主要用于防洪和灌溉,而在城市則用于防洪、供水、暴雨積水及廢水處理。

商代時,城市的發展已經初具規模,人口也比較密集,城市排水系統得到了初步的發展,河南偃師商城的考古發掘證明,今天河南偃師城在當時就已建立了系統的排水管道。該城市占地面積有19萬平方公里,城市排水主管道的底下溝槽從東門到王宮長約800 米,寬1.3米,深1.4 米,可將王宮和城內的水排到護城河,在城內還有用來排出雨水和廢水的分支管道,二者合一形成了一個設計良好的排水系統。

在宮城內,每座宮殿都有自己小規模的排水系統,在宮殿的東北、東南和南廡南面共發現三處石塊砌成的排水溝。東北的排水溝設在宮城的東墻內,保留著用石塊砌成的北壁,東西長1.3米,高0.45米,其余部分被毀。這條排水溝自宮殿的東南起,向東通到宮墻外,與東二城門出的排水道相連,可見當時宮城內各個宮殿之間的排水溝是想通的,并且與城市的主干排水道也是相同的,成為一個比較系統的排水網絡。

河南偃師商城宮城遺址平面示意圖

隨著秦朝的建立,中國古代的城市進入了一個高速發展的時期。當時的咸陽城非常大,排水系統自然也更為精密與復雜。《三輔黃圖》載:“咸陽北至九峻甘泉,南至鄠杜,東至河,西至汧、渭之交,東西八百里,南北四百里,離宮別館,相望聯屬。”現在雖然很難看到當時的原貌,但是通過宮殿建筑區中考古發現的陶水管道、排水池、散水等遺物遺跡,我們仍可想象當年咸陽排水系統的完善。

皇宮舊址的考古挖掘發現,皇宮里建有一個由4 個池子及眾多陶制管道構成的排水設施,它通過溝槽收集雨水和廢水并集中到4 個池子里,再通過管道將其引向河流。

漢代的都城長安有著一套復合的排水系統,具備了供水、排水、蓄水等功能。除了寬大的城壕外,在郊外開挖的池苑也具有蓄水的作用。以其為中心,通過人工渠道串聯長安附近的天然河流,形成完整的給水排水網絡。明渠自西向東橫貫全城,長達9 公里。由城壕和明渠組成的排水干渠總長達35 公里。長安城內的排水主要依靠街道兩側的路溝。這些路溝與城內的排水渠道相連,水基本是排入附近的河流中。

隋唐時期,城市高度發展,長安城那可是中心大城市,還是國際化的大都市。當時的長安城占地面積面積達84平方千米,人口也是過百萬,排水系統絕對是重中之重。此時的城市仍然是里坊制,排水系統遍布于“街”、“坊”組成的棋盤格狀的都市中。建筑周圍常見磚鋪散水、滲水井和排水管道。同漢代長安一樣,隋唐的長安城大部分街道兩側都修了水溝,有土筑和磚砌兩種,均為明溝。明溝外側設人行道。大路路面中間高、兩邊低,便于及時排除雨水。在城門底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龍首渠在流經城內的里坊和池苑后,注入渭河和瀘河,除供應城市用水外,也起到了分洪的作用。

作為全國的政治中心,隋唐長安城的排水系統優先考慮的是城內的貴族人群,皇宮中的排水設施甚為考究。大明宮太液池岸發現的排水渠道內設置有橫向磚壁,雨水在經過時可將較大的雜物攔截下來。西內苑發現的排水暗渠是磚石結構的,為了防止淤塞,分段安裝了多道鐵質閘門,這些閘門可以有效地阻攔各種大小的垃圾與雜物,閘門還可以拆卸,方便排空雜物。

(原標題:額爾瑾:中國古代的排水系統真有那么神?)

南方一場暴雨,網絡一片質疑。除了見怪不怪的德國“防洪神器”,就是青島人受益于德國的下水道。當這些謠言一一被破解之后,一貫贊揚外國的某些人竟然也贊揚起了中國古人的智慧,將古代的排水系統吹上了天,現代社會的排水系統反而成了笑話。那么古代的排水系統有著怎么樣的發展歷程,真有這么神奇?

首先得肯定一點,那就是中國古人的腦子確實靈活,考古學家曾在裴李崗文化遺址內發現了將近9000年前的排水系統,是迄今為止發現的距今最早的排水系統。雖然這個排水系統非常簡陋,但的確有排水的效果。在此遺址上的一些住房外有相連的小溝,有兩條排水溝依地勢從西北向東南延伸,溝為斜直壁,下部內收,底近平。9000年前的人就已經知道利用自然的地勢來達到排水的效果,是挺令人驚訝的。

比較系統的排水設備是在在河南淮陽平糧臺發現的,這里一座距今4000余年的龍山文化時期的古城堡中,南城門的路面上埋有排水的陶質管道。這些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶質排水管道

陶水管鋪設在南城門的門道下面,在這里挖一條溝渠,北高南低,上寬下窄,溝口寬及溝深各約0.74米,溝底先鋪設一條陶質管道,其上再并排鋪設兩條陶質管道,所以整個排水設施的橫斷面為倒“品”字形。整個排水管道是套接形成的,每節管道都細端朝南,套入另一節的粗端內,北端略高于南端,與溝渠北高南低的方向一致,這樣更有利于向城外排水。管道的周圍填上土,再加上沙漿以及石塊,鋪出來一條高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比較出名也比較早期的治水事件,而這一事件給后人在城市建筑上最大的貢獻就是“水在于疏而不在于堵”,因此后來的人們不管是建都立城還是農業生產,都基本秉承這個觀念。古代中國以農業為主,古代的社會也是由城市與農村兩部分組成。在農村,排水系統主要用于防洪和灌溉,而在城市則用于防洪、供水、暴雨積水及廢水處理。

商代時,城市的發展已經初具規模,人口也比較密集,城市排水系統得到了初步的發展,河南偃師商城的考古發掘證明,今天河南偃師城在當時就已建立了系統的排水管道。該城市占地面積有19萬平方公里,城市排水主管道的底下溝槽從東門到王宮長約800 米,寬1.3米,深1.4 米,可將王宮和城內的水排到護城河,在城內還有用來排出雨水和廢水的分支管道,二者合一形成了一個設計良好的排水系統。

在宮城內,每座宮殿都有自己小規模的排水系統,在宮殿的東北、東南和南廡南面共發現三處石塊砌成的排水溝。東北的排水溝設在宮城的東墻內,保留著用石塊砌成的北壁,東西長1.3米,高0.45米,其余部分被毀。這條排水溝自宮殿的東南起,向東通到宮墻外,與東二城門出的排水道相連,可見當時宮城內各個宮殿之間的排水溝是想通的,并且與城市的主干排水道也是相同的,成為一個比較系統的排水網絡。

河南偃師商城宮城遺址平面示意圖

隨著秦朝的建立,中國古代的城市進入了一個高速發展的時期。當時的咸陽城非常大,排水系統自然也更為精密與復雜。《三輔黃圖》載:“咸陽北至九峻甘泉,南至鄠杜,東至河,西至汧、渭之交,東西八百里,南北四百里,離宮別館,相望聯屬。”現在雖然很難看到當時的原貌,但是通過宮殿建筑區中考古發現的陶水管道、排水池、散水等遺物遺跡,我們仍可想象當年咸陽排水系統的完善。

皇宮舊址的考古挖掘發現,皇宮里建有一個由4 個池子及眾多陶制管道構成的排水設施,它通過溝槽收集雨水和廢水并集中到4 個池子里,再通過管道將其引向河流。

漢代的都城長安有著一套復合的排水系統,具備了供水、排水、蓄水等功能。除了寬大的城壕外,在郊外開挖的池苑也具有蓄水的作用。以其為中心,通過人工渠道串聯長安附近的天然河流,形成完整的給水排水網絡。明渠自西向東橫貫全城,長達9 公里。由城壕和明渠組成的排水干渠總長達35 公里。長安城內的排水主要依靠街道兩側的路溝。這些路溝與城內的排水渠道相連,水基本是排入附近的河流中。

隋唐時期,城市高度發展,長安城那可是中心大城市,還是國際化的大都市。當時的長安城占地面積面積達84平方千米,人口也是過百萬,排水系統絕對是重中之重。此時的城市仍然是里坊制,排水系統遍布于“街”、“坊”組成的棋盤格狀的都市中。建筑周圍常見磚鋪散水、滲水井和排水管道。同漢代長安一樣,隋唐的長安城大部分街道兩側都修了水溝,有土筑和磚砌兩種,均為明溝。明溝外側設人行道。大路路面中間高、兩邊低,便于及時排除雨水。在城門底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龍首渠在流經城內的里坊和池苑后,注入渭河和瀘河,除供應城市用水外,也起到了分洪的作用。

作為全國的政治中心,隋唐長安城的排水系統優先考慮的是城內的貴族人群,皇宮中的排水設施甚為考究。大明宮太液池岸發現的排水渠道內設置有橫向磚壁,雨水在經過時可將較大的雜物攔截下來。西內苑發現的排水暗渠是磚石結構的,為了防止淤塞,分段安裝了多道鐵質閘門,這些閘門可以有效地阻攔各種大小的垃圾與雜物,閘門還可以拆卸,方便排空雜物。

1 2 下一頁 尾頁 全文閱讀

南方一場暴雨,網絡一片質疑。除了見怪不怪的德國“防洪神器”,就是青島人受益于德國的下水道。當這些謠言一一被破解之后,一貫贊揚外國的某些人竟然也贊揚起了中國古人的智慧,將古代的排水系統吹上了天,現代社會的排水系統反而成了笑話。那么古代的排水系統有著怎么樣的發展歷程,真有這么神奇?

首先得肯定一點,那就是中國古人的腦子確實靈活,考古學家曾在裴李崗文化遺址內發現了將近9000年前的排水系統,是迄今為止發現的距今最早的排水系統。雖然這個排水系統非常簡陋,但的確有排水的效果。在此遺址上的一些住房外有相連的小溝,有兩條排水溝依地勢從西北向東南延伸,溝為斜直壁,下部內收,底近平。9000年前的人就已經知道利用自然的地勢來達到排水的效果,是挺令人驚訝的。

比較系統的排水設備是在在河南淮陽平糧臺發現的,這里一座距今4000余年的龍山文化時期的古城堡中,南城門的路面上埋有排水的陶質管道。這些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶質排水管道

陶水管鋪設在南城門的門道下面,在這里挖一條溝渠,北高南低,上寬下窄,溝口寬及溝深各約0.74米,溝底先鋪設一條陶質管道,其上再并排鋪設兩條陶質管道,所以整個排水設施的橫斷面為倒“品”字形。整個排水管道是套接形成的,每節管道都細端朝南,套入另一節的粗端內,北端略高于南端,與溝渠北高南低的方向一致,這樣更有利于向城外排水。管道的周圍填上土,再加上沙漿以及石塊,鋪出來一條高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比較出名也比較早期的治水事件,而這一事件給后人在城市建筑上最大的貢獻就是“水在于疏而不在于堵”,因此后來的人們不管是建都立城還是農業生產,都基本秉承這個觀念。古代中國以農業為主,古代的社會也是由城市與農村兩部分組成。在農村,排水系統主要用于防洪和灌溉,而在城市則用于防洪、供水、暴雨積水及廢水處理。

商代時,城市的發展已經初具規模,人口也比較密集,城市排水系統得到了初步的發展,河南偃師商城的考古發掘證明,今天河南偃師城在當時就已建立了系統的排水管道。該城市占地面積有19萬平方公里,城市排水主管道的底下溝槽從東門到王宮長約800 米,寬1.3米,深1.4 米,可將王宮和城內的水排到護城河,在城內還有用來排出雨水和廢水的分支管道,二者合一形成了一個設計良好的排水系統。

在宮城內,每座宮殿都有自己小規模的排水系統,在宮殿的東北、東南和南廡南面共發現三處石塊砌成的排水溝。東北的排水溝設在宮城的東墻內,保留著用石塊砌成的北壁,東西長1.3米,高0.45米,其余部分被毀。這條排水溝自宮殿的東南起,向東通到宮墻外,與東二城門出的排水道相連,可見當時宮城內各個宮殿之間的排水溝是想通的,并且與城市的主干排水道也是相同的,成為一個比較系統的排水網絡。

河南偃師商城宮城遺址平面示意圖

隨著秦朝的建立,中國古代的城市進入了一個高速發展的時期。當時的咸陽城非常大,排水系統自然也更為精密與復雜。《三輔黃圖》載:“咸陽北至九峻甘泉,南至鄠杜,東至河,西至汧、渭之交,東西八百里,南北四百里,離宮別館,相望聯屬。”現在雖然很難看到當時的原貌,但是通過宮殿建筑區中考古發現的陶水管道、排水池、散水等遺物遺跡,我們仍可想象當年咸陽排水系統的完善。

皇宮舊址的考古挖掘發現,皇宮里建有一個由4 個池子及眾多陶制管道構成的排水設施,它通過溝槽收集雨水和廢水并集中到4 個池子里,再通過管道將其引向河流。

漢代的都城長安有著一套復合的排水系統,具備了供水、排水、蓄水等功能。除了寬大的城壕外,在郊外開挖的池苑也具有蓄水的作用。以其為中心,通過人工渠道串聯長安附近的天然河流,形成完整的給水排水網絡。明渠自西向東橫貫全城,長達9 公里。由城壕和明渠組成的排水干渠總長達35 公里。長安城內的排水主要依靠街道兩側的路溝。這些路溝與城內的排水渠道相連,水基本是排入附近的河流中。

隋唐時期,城市高度發展,長安城那可是中心大城市,還是國際化的大都市。當時的長安城占地面積面積達84平方千米,人口也是過百萬,排水系統絕對是重中之重。此時的城市仍然是里坊制,排水系統遍布于“街”、“坊”組成的棋盤格狀的都市中。建筑周圍常見磚鋪散水、滲水井和排水管道。同漢代長安一樣,隋唐的長安城大部分街道兩側都修了水溝,有土筑和磚砌兩種,均為明溝。明溝外側設人行道。大路路面中間高、兩邊低,便于及時排除雨水。在城門底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龍首渠在流經城內的里坊和池苑后,注入渭河和瀘河,除供應城市用水外,也起到了分洪的作用。

作為全國的政治中心,隋唐長安城的排水系統優先考慮的是城內的貴族人群,皇宮中的排水設施甚為考究。大明宮太液池岸發現的排水渠道內設置有橫向磚壁,雨水在經過時可將較大的雜物攔截下來。西內苑發現的排水暗渠是磚石結構的,為了防止淤塞,分段安裝了多道鐵質閘門,這些閘門可以有效地阻攔各種大小的垃圾與雜物,閘門還可以拆卸,方便排空雜物。

1 2 下一頁 尾頁 全文閱讀

北宋時的開封城建在黃河邊,除了排水還得特別注意防洪,因此人們在建造防水系統時就有了更多考慮。開封城的排水系統主要由四部分組成。一是開封城附近的四條河流,這4條河流流經城區,擔負著排水功能;二是護城河,開封城內從內城的皇宮開始有3條護城河環繞;三是池塘,,開封城內有凝祥、瓊林、金明、玉津4 個池塘分布;四是排水溝網,據記載開封城內建有復雜的下水道網絡,覆蓋城區,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4 條皇宮大道兩側都建有排水溝。

這些部分相互貫通,非雨季節可以起到儲水的作用,雨季時可以通過下水道、水溝、池塘、城內河、護城河蓄納雨水并排向城外,起到排水作用。

這里要提一下被大肆宣揚的福壽溝。贛州(北宋時稱虔州),三面環水,經常遭遇水患。貢江發洪水時,江水常倒灌到城內,造成災害。北宋熙寧年間,劉彝任虔州知州,他根據街道布局和地形特點,主持修建了兩條排水干道系統,也就是著名的福壽溝。福壽溝利用城市地形的高低差,將全城的水塘串聯起來,暴雨時調節流量,減少下水道溢流,并將自然降水和生活廢水排入章江和貢江。

留存至今的福壽溝主排水道內部

然而福壽溝有著先天的不足,即溝道迂回曲折,清理起來十分困難,很容易就堵塞了。由于管理不善,福壽溝的排水功能在明代時已經大為降低。明天啟元年(1621)《贛州府志》載:“居民架屋其上,水道浸失其故,每歲大雨時,城東北一帶,街衢蕩溢,廬舍且瀦為沼,以水無所泄故也。”及至清末,溝道堵塞更加嚴重,只要一下雨就會滋生疾病,嚴重影響市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南贛寧道巡道,創議修復福壽二溝,但每次討論時,都因“工大費繁,非萬金不可,以無人籌款而止”。經過數次的嘗試,他最終決定“各家自修其界內之溝,官但予以期限而責其成;其無屋及公產之地,財官發公項修之”,并“先將官所修之地,以弓量之,仿土方之法計丈度工,核其大略”,計算出工程量和經費概算后,由知縣黃德溥主持,劉峙等負責施工。修復工程在其上任兩年后正式開工。經過修復后的福壽溝,“自城北靈山廟始,窮源竟委、清其淤積,補其殘缺,使壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出,其旁支橫絡,亦皆為疏通”。及至同治九年七月竣工,整個工程歷時9個月。公費開支部分共“計制錢四百八十千有奇”。(以上資料均取自《贛州府志》)

而在建國后,1953年開始仍然要對福壽溝進行清理、修復與不斷地改建。一直到了1957年,福壽溝修復工程才算是完成了,恢復了排水的功能。1964年的東門口還新增了一個出水口,使五道廟一帶的水由東門排出。可見,即便是卻有功效的福壽溝也必須要不斷根據城市的變化而變化,甚至定期維護才可做到正常的排水。

北宋時期的城市規劃經歷了一個巨大的變化,就是這番變化,使得人們至今都對宋朝的排水系統贊嘆不已,然而實際上,宋朝的排水系統并不是萬能的,也有很多局限。北宋時期,里坊被打破,成了開放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基礎之上的,雖然里坊的墻被推翻,但排水系統并不是一朝一夕可以改變的。由于街道的放開,導致北宋的街道窄了許多,道路兩邊的商鋪為了經營要求,經常會侵占道路、排水溝以及綠化帶。

兩宋時期的統治者們,在這個城市整體的排水規劃上做的并不完美,這個攤子就丟給了元大都的設計和建設者。元大都的選址避開了仍然保留著里坊形式的金中都,對整個城市全面規劃。其排水系統的規劃與設計是與整個城市的建設同步的。河湖水系分為兩個系統,由高梁河、海子、通惠河構成的漕運系統,以及金水河、太液池構成的宮苑用水系統。在大都城的東西兩城墻的北段與北城墻西段還發現了3處向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和兩壁以石板鋪砌,接縫處抹上白灰,平打了很多鐵錠。涵洞頂部用磚起券呈拱形,中部裝置著一排鐵柵欄。

明清北京城在元大都的基礎上擴建,加建外郭,形成“凸”字形格局。總體上看,其坊巷布局、市坊結合的城市格局,基本上繼承元代舊制,排水系統上也是盡可能地保留和修復了元大都的排水溝渠。

清朝的統治者比較喜歡興建皇家園林,因此會增設一些新的排水渠道,主要是內城沿東西城墻內側各開明溝一條、外城三里河以東從大石橋到廣渠門內的明溝,以及崇文門花市街的明溝。作為統治中心,階級分化也比較明顯,達官貴人的下水道明顯要復雜與精細得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低處流”這個概念發揮到淋漓極致,即便地勢平坦也要制造條件,使水流憑重力排放。但隨著城市化的不斷進步,也可以明顯地看出,一些帶有老舊色彩的下水道并不適應新的城市發展。

同樣,今天的城市道路系統不管是從承載量還是功能上都要比古代復雜得多。古代的城市也好,縣鎮也罷,比起今天規模小的不知道多少,更不要說今天的人口比起以前增長了多少了。大城市的高密度與大規模發展,使得一些在古代十分有效的排水系統今天只能是個擺設。另一方面,城市發展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益減少,整個排水系統的蓄水能力也在不斷下降。因此,單純去迷信古代某某排水系統是不科學的,因為整個的外部環境差別實在太大了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。

首頁 上一頁 1 2 全文閱讀

南方一場暴雨,網絡一片質疑。除了見怪不怪的德國“防洪神器”,就是青島人受益于德國的下水道。當這些謠言一一被破解之后,一貫贊揚外國的某些人竟然也贊揚起了中國古人的智慧,將古代的排水系統吹上了天,現代社會的排水系統反而成了笑話。那么古代的排水系統有著怎么樣的發展歷程,真有這么神奇?

首先得肯定一點,那就是中國古人的腦子確實靈活,考古學家曾在裴李崗文化遺址內發現了將近9000年前的排水系統,是迄今為止發現的距今最早的排水系統。雖然這個排水系統非常簡陋,但的確有排水的效果。在此遺址上的一些住房外有相連的小溝,有兩條排水溝依地勢從西北向東南延伸,溝為斜直壁,下部內收,底近平。9000年前的人就已經知道利用自然的地勢來達到排水的效果,是挺令人驚訝的。

比較系統的排水設備是在在河南淮陽平糧臺發現的,這里一座距今4000余年的龍山文化時期的古城堡中,南城門的路面上埋有排水的陶質管道。這些管道口有榫口,可以套接,至今仍有5m多的管道得以保存。

陶質排水管道

陶水管鋪設在南城門的門道下面,在這里挖一條溝渠,北高南低,上寬下窄,溝口寬及溝深各約0.74米,溝底先鋪設一條陶質管道,其上再并排鋪設兩條陶質管道,所以整個排水設施的橫斷面為倒“品”字形。整個排水管道是套接形成的,每節管道都細端朝南,套入另一節的粗端內,北端略高于南端,與溝渠北高南低的方向一致,這樣更有利于向城外排水。管道的周圍填上土,再加上沙漿以及石塊,鋪出來一條高于管道0.3米的路面。

大禹治水算是比較出名也比較早期的治水事件,而這一事件給后人在城市建筑上最大的貢獻就是“水在于疏而不在于堵”,因此后來的人們不管是建都立城還是農業生產,都基本秉承這個觀念。古代中國以農業為主,古代的社會也是由城市與農村兩部分組成。在農村,排水系統主要用于防洪和灌溉,而在城市則用于防洪、供水、暴雨積水及廢水處理。

商代時,城市的發展已經初具規模,人口也比較密集,城市排水系統得到了初步的發展,河南偃師商城的考古發掘證明,今天河南偃師城在當時就已建立了系統的排水管道。該城市占地面積有19萬平方公里,城市排水主管道的底下溝槽從東門到王宮長約800 米,寬1.3米,深1.4 米,可將王宮和城內的水排到護城河,在城內還有用來排出雨水和廢水的分支管道,二者合一形成了一個設計良好的排水系統。

在宮城內,每座宮殿都有自己小規模的排水系統,在宮殿的東北、東南和南廡南面共發現三處石塊砌成的排水溝。東北的排水溝設在宮城的東墻內,保留著用石塊砌成的北壁,東西長1.3米,高0.45米,其余部分被毀。這條排水溝自宮殿的東南起,向東通到宮墻外,與東二城門出的排水道相連,可見當時宮城內各個宮殿之間的排水溝是想通的,并且與城市的主干排水道也是相同的,成為一個比較系統的排水網絡。

河南偃師商城宮城遺址平面示意圖

隨著秦朝的建立,中國古代的城市進入了一個高速發展的時期。當時的咸陽城非常大,排水系統自然也更為精密與復雜。《三輔黃圖》載:“咸陽北至九峻甘泉,南至鄠杜,東至河,西至汧、渭之交,東西八百里,南北四百里,離宮別館,相望聯屬。”現在雖然很難看到當時的原貌,但是通過宮殿建筑區中考古發現的陶水管道、排水池、散水等遺物遺跡,我們仍可想象當年咸陽排水系統的完善。

皇宮舊址的考古挖掘發現,皇宮里建有一個由4 個池子及眾多陶制管道構成的排水設施,它通過溝槽收集雨水和廢水并集中到4 個池子里,再通過管道將其引向河流。

漢代的都城長安有著一套復合的排水系統,具備了供水、排水、蓄水等功能。除了寬大的城壕外,在郊外開挖的池苑也具有蓄水的作用。以其為中心,通過人工渠道串聯長安附近的天然河流,形成完整的給水排水網絡。明渠自西向東橫貫全城,長達9 公里。由城壕和明渠組成的排水干渠總長達35 公里。長安城內的排水主要依靠街道兩側的路溝。這些路溝與城內的排水渠道相連,水基本是排入附近的河流中。

隋唐時期,城市高度發展,長安城那可是中心大城市,還是國際化的大都市。當時的長安城占地面積面積達84平方千米,人口也是過百萬,排水系統絕對是重中之重。此時的城市仍然是里坊制,排水系統遍布于“街”、“坊”組成的棋盤格狀的都市中。建筑周圍常見磚鋪散水、滲水井和排水管道。同漢代長安一樣,隋唐的長安城大部分街道兩側都修了水溝,有土筑和磚砌兩種,均為明溝。明溝外側設人行道。大路路面中間高、兩邊低,便于及時排除雨水。在城門底下建有排水的涵洞,永安渠、清明渠和龍首渠在流經城內的里坊和池苑后,注入渭河和瀘河,除供應城市用水外,也起到了分洪的作用。

作為全國的政治中心,隋唐長安城的排水系統優先考慮的是城內的貴族人群,皇宮中的排水設施甚為考究。大明宮太液池岸發現的排水渠道內設置有橫向磚壁,雨水在經過時可將較大的雜物攔截下來。西內苑發現的排水暗渠是磚石結構的,為了防止淤塞,分段安裝了多道鐵質閘門,這些閘門可以有效地阻攔各種大小的垃圾與雜物,閘門還可以拆卸,方便排空雜物。

北宋時的開封城建在黃河邊,除了排水還得特別注意防洪,因此人們在建造防水系統時就有了更多考慮。開封城的排水系統主要由四部分組成。一是開封城附近的四條河流,這4條河流流經城區,擔負著排水功能;二是護城河,開封城內從內城的皇宮開始有3條護城河環繞;三是池塘,,開封城內有凝祥、瓊林、金明、玉津4 個池塘分布;四是排水溝網,據記載開封城內建有復雜的下水道網絡,覆蓋城區,有的建在地下,有的沿街道而建,尤其是在4 條皇宮大道兩側都建有排水溝。

這些部分相互貫通,非雨季節可以起到儲水的作用,雨季時可以通過下水道、水溝、池塘、城內河、護城河蓄納雨水并排向城外,起到排水作用。

這里要提一下被大肆宣揚的福壽溝。贛州(北宋時稱虔州),三面環水,經常遭遇水患。貢江發洪水時,江水常倒灌到城內,造成災害。北宋熙寧年間,劉彝任虔州知州,他根據街道布局和地形特點,主持修建了兩條排水干道系統,也就是著名的福壽溝。福壽溝利用城市地形的高低差,將全城的水塘串聯起來,暴雨時調節流量,減少下水道溢流,并將自然降水和生活廢水排入章江和貢江。

留存至今的福壽溝主排水道內部

然而福壽溝有著先天的不足,即溝道迂回曲折,清理起來十分困難,很容易就堵塞了。由于管理不善,福壽溝的排水功能在明代時已經大為降低。明天啟元年(1621)《贛州府志》載:“居民架屋其上,水道浸失其故,每歲大雨時,城東北一帶,街衢蕩溢,廬舍且瀦為沼,以水無所泄故也。”及至清末,溝道堵塞更加嚴重,只要一下雨就會滋生疾病,嚴重影響市民健康。

同治六年(1867),文翼任分巡吉南贛寧道巡道,創議修復福壽二溝,但每次討論時,都因“工大費繁,非萬金不可,以無人籌款而止”。經過數次的嘗試,他最終決定“各家自修其界內之溝,官但予以期限而責其成;其無屋及公產之地,財官發公項修之”,并“先將官所修之地,以弓量之,仿土方之法計丈度工,核其大略”,計算出工程量和經費概算后,由知縣黃德溥主持,劉峙等負責施工。修復工程在其上任兩年后正式開工。經過修復后的福壽溝,“自城北靈山廟始,窮源竟委、清其淤積,補其殘缺,使壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出,其旁支橫絡,亦皆為疏通”。及至同治九年七月竣工,整個工程歷時9個月。公費開支部分共“計制錢四百八十千有奇”。(以上資料均取自《贛州府志》)

而在建國后,1953年開始仍然要對福壽溝進行清理、修復與不斷地改建。一直到了1957年,福壽溝修復工程才算是完成了,恢復了排水的功能。1964年的東門口還新增了一個出水口,使五道廟一帶的水由東門排出。可見,即便是卻有功效的福壽溝也必須要不斷根據城市的變化而變化,甚至定期維護才可做到正常的排水。

北宋時期的城市規劃經歷了一個巨大的變化,就是這番變化,使得人們至今都對宋朝的排水系統贊嘆不已,然而實際上,宋朝的排水系統并不是萬能的,也有很多局限。北宋時期,里坊被打破,成了開放式的街巷制。然而北宋的汴梁是建立在唐代基礎之上的,雖然里坊的墻被推翻,但排水系統并不是一朝一夕可以改變的。由于街道的放開,導致北宋的街道窄了許多,道路兩邊的商鋪為了經營要求,經常會侵占道路、排水溝以及綠化帶。

兩宋時期的統治者們,在這個城市整體的排水規劃上做的并不完美,這個攤子就丟給了元大都的設計和建設者。元大都的選址避開了仍然保留著里坊形式的金中都,對整個城市全面規劃。其排水系統的規劃與設計是與整個城市的建設同步的。河湖水系分為兩個系統,由高梁河、海子、通惠河構成的漕運系統,以及金水河、太液池構成的宮苑用水系統。在大都城的東西兩城墻的北段與北城墻西段還發現了3處向城外泄水的涵洞。涵洞的底部和兩壁以石板鋪砌,接縫處抹上白灰,平打了很多鐵錠。涵洞頂部用磚起券呈拱形,中部裝置著一排鐵柵欄。

明清北京城在元大都的基礎上擴建,加建外郭,形成“凸”字形格局。總體上看,其坊巷布局、市坊結合的城市格局,基本上繼承元代舊制,排水系統上也是盡可能地保留和修復了元大都的排水溝渠。

清朝的統治者比較喜歡興建皇家園林,因此會增設一些新的排水渠道,主要是內城沿東西城墻內側各開明溝一條、外城三里河以東從大石橋到廣渠門內的明溝,以及崇文門花市街的明溝。作為統治中心,階級分化也比較明顯,達官貴人的下水道明顯要復雜與精細得多。

在古人排水的概念中,基本是把“水往低處流”這個概念發揮到淋漓極致,即便地勢平坦也要制造條件,使水流憑重力排放。但隨著城市化的不斷進步,也可以明顯地看出,一些帶有老舊色彩的下水道并不適應新的城市發展。

同樣,今天的城市道路系統不管是從承載量還是功能上都要比古代復雜得多。古代的城市也好,縣鎮也罷,比起今天規模小的不知道多少,更不要說今天的人口比起以前增長了多少了。大城市的高密度與大規模發展,使得一些在古代十分有效的排水系統今天只能是個擺設。另一方面,城市發展占用了部分河道以及湖泊池塘,城市的水面率日益減少,整個排水系統的蓄水能力也在不斷下降。因此,單純去迷信古代某某排水系統是不科學的,因為整個的外部環境差別實在太大了。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平臺觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閱讀趣味文章。