"7·20’大雨是近年來入汛以后最強降雨,超過2012年的那次。”7月25日,在“故宮排水系統的營造與維護”新聞發布會上,故宮博物院院長單霽翔說。

大雨當天,整個北京陷在暴雨中一片狼狽,而故宮像浮在水面上的小島,在大雨里神色自若。很多人感慨:要說排水我只服故宮。

故宮的排水系統何以如此強大?單霽翔介紹,目前故宮博物院的排水系統基本是采用原有古代雨水系統。重新修建的部分比例很小,主要在原來沒有排水系統的位置修建了新的排水管線,大約占總量不到10%,且大多位于故宮的邊緣地帶。

龐大人工排水網絡主次分明

據介紹,紫禁城看似地形平坦,實際上北門神武門地平標高46.05米,南門午門地平標高44.28米,豎向地平高差約2米,從北到南形成的緩坡讓所有的水都能匯到南部。

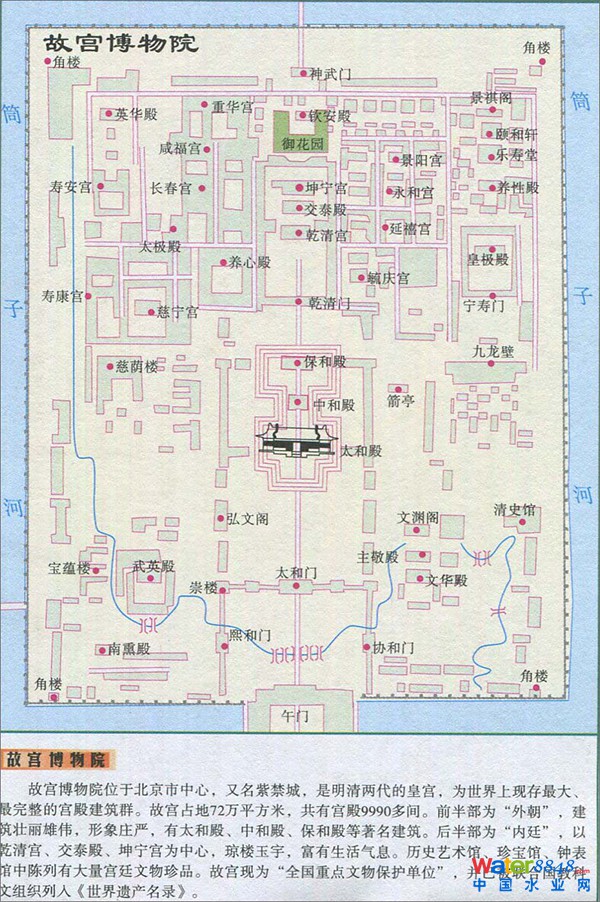

故宮內部唯一的一條河流是內金水河,故宮內部的排水全靠它。內金水河河水從神武門西側的水閘流入,經壽安宮西墻外,南至武英殿東折,經太和門、文淵閣前,至東華門內南側的水閘流出,與外金水河匯合。

內金水河太和廣場段排水。

紫禁城內的排水溝渠全部通向內金水河。內金水河又與紫禁城城墻外側52米寬的護城河相連,之后同周邊的外金水河、中南海等水系相通,這些水系同時兼有排水功能,相對整個排水體系來說,紫禁城排水系統是北京城區排水系統的第一級。

故宮內金河出水口。

古人建設排水系統時并不是就鑿了一條河就完事,而是統籌規劃,設計營造了主次分明、明暗結合的龐大人工排水網絡,疏通各個宮殿院落的排水系統有干溝、支溝,有明溝、暗溝,有涵洞、流水溝眼等眾多排水設施。

排水設施。

故宮的排水系統中,前三殿格外引人注目。太和殿、中和殿和保和殿前后排列,坐落在一個8米多高的工字型臺基上,臺基面積25000平方米,分為三層。在臺基四周欄桿底部,有排水的孔洞,每根望柱下還有一個雕琢精美的石龍頭,其口內為鑿通的圓孔,也是主要的排水口。三層共有龍頭1142個。雨水逐層下落。臺基底部的石龍頭也稱螭首或角獸,是用于須彌座轉角處和望柱外緣之下的排水構建,多鐫刻成龍首形,且具有很好的裝飾作用。

螭首內有孔道,用于排水。

故宮排水系統專項課題研究小組成天盼下雨

故宮排水一方面是古人的功勞,一方面也有今人的努力。

單霽翔介紹,近年來,故宮啟動了故宮排水系統專項課題研究小組,這個組的成員整天都在盼下雨。因為下雨時,他們就能到現場記錄排水情況,繪制并匯總全院積水點分布圖。這樣就可以更加深入地分析積水原因,找出更好的解決方案。

他說,部分區域原有的古代雨水系統,因不同朝代疊加的建設活動,導致其有所損壞或難以發揮原有功能,因而就需要提出修復方案,進行功能恢復。但是總體來看,經過重新修建的部分比例很小,主要在原來沒有排水系統的位置修建了新的排水管線,大約占總量不到10%,且大多位于故宮的邊緣地帶。因此可以說,目前故宮博物院的排水系統基本是采用原有古代雨水系統。

據介紹,古人最早建設排水系統時主要是為了排雨,后來隨著故宮社會功能的增加,還需要建設完善的污水排放系統,實現雨污分流排水系統建設。目前故宮博物院的污水系統是同市政管網相連的單獨管線,排水系統僅用于排除雨水。

同時,紫禁城宮殿建筑密集,路面多為磚石鋪設。幾十年來,大量地面鋪裝改為水泥地面和瀝青路面,不利于排水和滲水。故宮博物院從2015年開始逐步將全院的水泥地面和瀝青路面改為磚石材料的傳統建筑材料,不但使景觀環境得到改善,更使排水和滲水功能得到加強。

螭首只能用竹簽一點點清理

從2016年6月開始,故宮博物院重點對御花園區域進行古代排水暗溝的疏通。

單霽翔說:“這一區域因為游客多、植被茂盛,雨水溝經常會淤積樹葉、樹根、渣土以及觀眾丟棄的垃圾等雜物,要由人工清挖運走,并把損壞破碎的溝蓋板進行修理或更換。御花園西側的雨水溝有一條主干管道,原有管道已被垃圾充滿,這次維修疏通了這條排水管,恢復了御花園西側雨水溝的排水能力。下一步將更換御花園東側管線。按照2016年的既定計劃,還將對西六宮等其他區域的雨水管溝進行專項排查和清理。”

疏通排水管道。

故宮一些雕飾精美的螭首,以及排水孔內的堵塞物,由于年代悠久,在清理過程中產生震動可能導致螭首的斷裂,因此只能用竹簽一點一點清理。