|

|

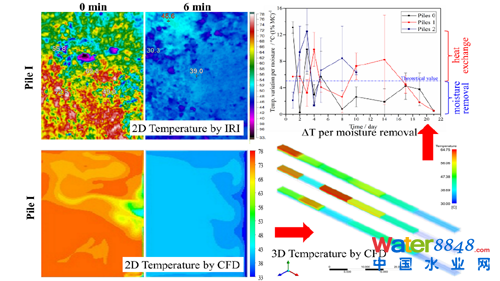

通風是污泥生物干化的關鍵因素,優化的通風策略能夠同步實現更好的干化效果和更低的能耗,但目前主要通過實驗室規模和中試規模的試驗優化,工作量大,難以指導實際應用。中國科學院生態環境研究中心水污染控制實驗室魏源送研究組多年來致力于污泥生物處理的研究與應用,近年來采用計算流體力學(Computational fluid dynamics, CFD)模擬,結合溫度紅外熱成像方法(Infrared Thermal Imager, IRI),在實際工程規模上優化了污泥生物干化的通風策略,大幅縮短了干化周期,并闡明了其機理,為污泥生物干化和堆肥工藝的通風優化提供了新途徑。近日研究成果發表在重要期刊Water Research(Water Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2017.06.003)。 研究組以我國東北某大型污泥處置廠的連續流強制通風槽式污泥生物干化工藝為對象(槽體長×寬×高=96m×3m×2.5m),采用數值模擬和現場試驗相結合的方式,研究了三種通風策略下的污泥生物干化效果和堆體溫度場,實現了脫水污泥的快速生物干化,并對其機理進行了深入探討。研究結果表明,1)不同于熱電偶法只能監測某點溫度,紅外熱成像方法能夠快速(1秒鐘內)準確測定堆體表面的溫度場,從而可迅速獲取通風過程中堆體表面的溫度場變化;與驗證了的CFD模擬結果結合,明確了整個污泥生物干化堆體在通風中的三維溫度場及其變化過程。2)流場和溫度場的模擬結果表明,水分遷移附加的潛熱交換是通風過程中污泥顆粒、堆體內部、堆體表面與外界溫度變化的關鍵。因此,通風過程中水分和熱量的管理是污泥生物干化操作條件優化的關鍵。3)理論分析表明,污泥生物干化中熱量主要損失在水分蒸發過程中的相變潛熱,單位水分去除溫度變化的理論計算值(DT=5.38°Cper 1% moisture removal)與試驗結果(5.17±4.56℃)基本吻合。上述研究結果為實現污泥減量化、資源化提供了新思路。 上述研究得到國家水專項課題和國家自然科學基金項目資助。論文的第一作者是郁達偉助理研究員,通訊作者為魏源送研究員。

基于流場和溫度場的污泥生物干化模擬與優化 水污染控制實驗室 2017年6月6日 |