王凱軍:我國醫療污水疫情三級防護體系建設與思考

自十八世紀由于工業革命帶來了人口的集聚,幾次重大的傳染病使大量的歐美新興工業城市面臨傳染病陷入大面積爆發的恐慌,從那時起污水處理應運而生。“污水處理廠”成為城市發展的標準配置,所以這門學科直到上世紀八十年代初,仍然叫做Sanitary Engineering(衛生工程)。2003年,美國工程院評選出20世紀最偉大的十項創舉,排水系統和污水處理廠位列其中,排在互聯網和電子技術之前。麻省理工學院的生物學教授威廉賽奇維克,被稱為“公共衛生之父”。在現代環境工程學者漸漸淡忘了污水處理這一初始功能的二十一世紀初,我國非典和新冠肺炎兩場流行病風暴,喚醒人們關注“衛生”這一初心。通過對比跨度十七年的兩次危及公關衛生安全事件,感受到了人類與病毒之間戰爭的“魔高道長的此消彼長”,一方面我國污水處理領域構建了醫院-醫院污水處理-城市污水處理廠三道防線,另一方面由于病毒本身在不斷進化與迭代。此次疫情爆發規模大大超過“非典”的規模,看出人類與傳染病斗爭的長期性、艱巨性和復雜性。

01 2003年非典期間及其后的醫療污水污染防治工作概況

1.1 非典疫情期間技術“遭遇戰”的回顧

2003年非典疫情時,我國醫療污水處理設施和管理制度尚不能滿足防疫要求。醫院污水處理率極低,僅有少數幾個大型醫院具有污水處理設施。城市污水處理廠僅有500余座,處理率約為25%。污染防治管理制度也不完善,當時執行排放標準為《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中有關醫療機構水污染物排放標準部分,《醫院污水處理設計規范》(CECS07:88)是中國工程建設標準化委員會批準發布的針對工程建設行業使用的行業標準。

原國家環保局組織相關專家編制并于2003年4月22日發布《關于進一步加大對醫療廢水和醫療垃圾監管力度的緊急通知》以及《關于做好防治非典型肺炎和有關環保工作的緊急通知》,采取果斷措施加強醫療廢水和醫療垃圾的監管工作,防止二次污染,切斷傳播途徑;隨后在4月24日發布《關于“非典”疫情防范時期加強醫院廢水和醫療廢物處理處置的通知》,要求各地醫院采取殺菌滅毒措施避免二次污染;4月30日原國家環境保護總局印發《“SARS”病毒污染的污水應急處理技術方案》和《“SARS”病毒污染的廢棄物應急處理處置技術方案》(環明傳〔2003〕3號)(以下簡稱“SARS技術方案”)。

“SARS技術方案”明確了污水污染控制的原則:采用“加強污染源管理”的控制原則,對“非典”病人產生的排泄物必須采用專用的容器收集,進行單獨的消毒處理,不得排入污水處理系統;為盡快消毒滅菌,控制病毒繁殖擴散,對消毒劑的種類、投藥技術、投藥量等技術指標進行了詳細規定。當時我國環保行業在醫院污水處理和城鎮污水處理設施嚴重不足的情況下,首次面對大規模病毒疫情爆發,在“盡快消毒”、“嚴防擴散”等思想指導下,傾向于使用更加嚴格的技術指標。對比當時執行的GB8978-1996相關要求,“SARS技術方案”不僅采取了最嚴格的針對傳染病醫療機構的排放標準,還將氯化消毒的糞大腸菌群排放標準由900 MPN/L加嚴至500 MPN/L,并統一要求接觸時間為1.5小時,余氯量大于6.5mg/L,同時增加了臭氧消毒的技術要求和排放標準。

另外,“SARS技術方案”是在相關標準規范缺失背景下編制, 故其中“消毒專用設備的使用方案”部分對醫院規模、單個床位污水量等給出了污水量測算取值表。

1.2 系統構建我國醫療污水管理標準體系

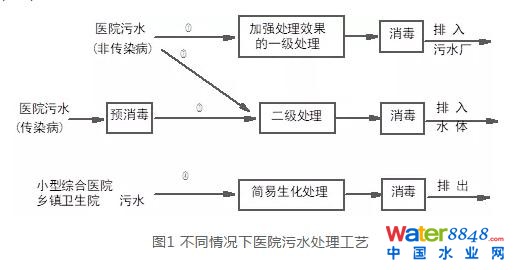

非典疫情暴發期間國家組織編制《醫療廢物處理處置建設規劃》和《我國醫院污水處理建設規劃》,其中《我國醫院污水處理建設規劃》由原建設部城建司組織北京環科院編制,對我國醫院污水處理進行統一規劃,規范醫院污水處理設施的建設,以提升我國醫院污水處理設施的整體水平。規劃根據不同規模、不同性質的醫院,結合污水排放去向的不同水質要求,提出醫院污水可采用以下工藝路線(圖1):

(1) 傳染病院(包括有傳染病房的綜合醫院)采用二級處理;

(2) 處理出水排入自然水體的縣及縣以上醫院采用二級處理;

(3) 處理出水排入城市下水道(設有二級污水處理廠)的綜合醫院提倡采用二級處理,對采用一級處理工藝的必須加強處理效果。

(4) 對于50床以下綜合醫院和鄉鎮衛生院提倡采用簡易生化處理,有條件的可采用二級處理或加強處理效果的一級處理工藝。傳染病醫院(包括帶傳染病房的綜合醫院)產生污水還需進行預消毒處理。

使醫院污水處理設施在生態安全性和抗風險性等方面進一步加強,對醫院產生的污水、廢氣和污泥全面控制,明確消毒時間和余氯量,COD、BOD5、SS、氨氮等理化指標更為嚴格。

2003年以后,根據規劃內容,住建部和環保部分別委托北京市環科院主持編制并發布了《醫院污水處理技術指南》(環發〔2003〕197號)和《醫院污水處理工程技術規范》(HJ 2029-2013),修訂發布了《醫療機構水污染物排放標準》(GB 18466-2005),對醫院污水污染防治各個環節進行了系統的規定,對醫院產生的污水、污物和廢氣等各類污染物進行全面控制,在保證消毒效果的同時,兼顧生態環境安全。《氯氣安全規程》(GB 11984-2008)、《疫源地消毒總則》(GB 19193-2015)的發布,規范了具體操作。

1.3 國家相關標準和規范支撐本次疫情中應急醫院的配套污水處理設施建設

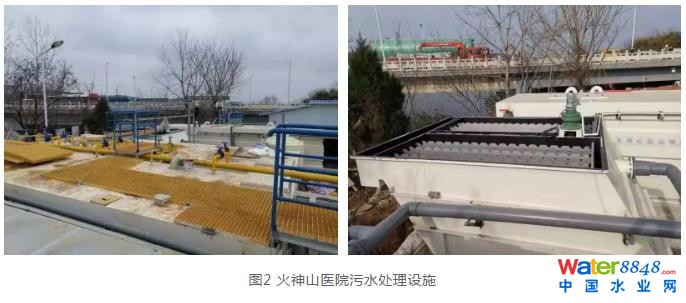

本次新冠肺炎疫情中應急建設的武漢火神山和雷神山醫院,其配套污水處理設施嚴格按照《醫療機構水污染物排放標準》(GB 18466-2005)和《醫院污水處理工程技術規范》(HJ 2029-2013)進行設計。

其中武漢火神山醫院占地面積約5萬平方米,總建筑面積7萬平方米,病床數1000張,主要用于救治確診患者。于2020年1月25日- 2月4日用時10天建成投入使用。該醫院醫療廢水產生量為800-1000m³/d。該污水處理設施設兩組污水處理系統,一用一備,單組處理規模為800-1000 m³/d。污水處理工藝為:預消毒接觸池—化糞池—提升泵站—調節池—MBBR生化池—混凝沉淀池—折流消毒池,達標出水排入市政管網。污水處理設施產生廢氣經活性炭+紫外線催化進行消毒處理后排放,消毒停留時間總計5h。。醫院排水系統采用雨污分流。設4000 m³的雨水調蓄池1座,雨水全部收集經消毒后排至市政管網。

1.4 我國污水處理廠的建設成績

近二十年來,全國水污染治理力度加大,城市污水處理設施的建設量大且快速開展,包括新建和改擴建。雖然在配套管網、運行效率、污泥處理等方面仍不足,但總體上取得了長足進步,污水處理基礎設施體系也日臻成熟完善,對于日常情形與突發疫情下的水污染防治均發揮了積極有效作用。

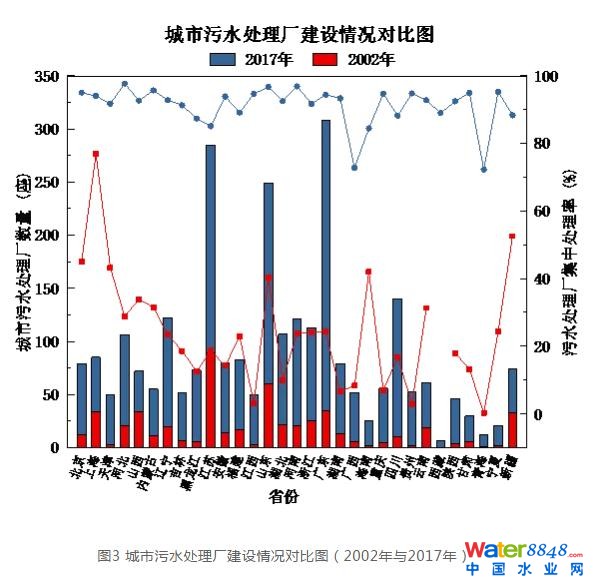

(1)處理能力大幅增加

2002年全國共有537座城市污水處理廠,總處理水量為81.98億m³/d,污水處理率為24.3%。2019年2月底,全國設市城市累計建成城市污水處理廠5500多座(不含鄉鎮污水處理廠和工業),污水處理能力達2.04億m³/d,污水處理率提高到接近95%。經過近二十年的發展,全國城市污水處理廠數量增加了5000 座,較之前提高10倍,處理率提高了70%。

以北京、上海、天津為例,特大城市的污水處理廠的污水處理率平均值從2002年的55.0%提高2017年的93.6%。湖北、河南、浙江以及廣東等新型冠狀病毒疫情嚴重地區,2002年污水處理廠的平均污水處理率僅有20.6%,而2017年,平均污水處理率處理率提高至93.8%。相比2002年,各個地區的城市污水處理能力得到了很大的提升。

(2)排放標準日趨嚴格,標準提高一級A

1988年,我國最早的國家級城市污水處理廠污染物排放標準頒布,其核心指標是COD、BOD5和SS。2002年頒布《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)。城市污水處理廠的尾水消毒已經成為污水處理中的重要工序。處理廠出水經有效消毒后安全排入水體或循環再用,有效保障健康和安全。廣泛應用的消毒方式包括紫外線、液氯、二氧化氯、臭氧及聯合工藝等。

02 2020年新冠肺炎疫情暴發期間的管控政策

2.1 我國傳染病疫情防控的污水三級防護體系

2003年非典發生以來,我國針對傳染病突發事件污水傳播發生途徑進行系統治理,在全國范圍形成了防控醫院污水病原傳播的軟硬件相結合的三大基礎設施。首先,醫院污水排放國家標準、技術規范和技術指南體系基本建成,這是一個基礎性和長期性的工作,這一體系的建立標志著國家關于醫療機構污水處理政策性屏障的形成;其次,分門別類的醫院污水處理基礎設施形成基本覆蓋,完善了在防控醫院污水傳播病原體中醫院這一短板;最后,這一時期國家加大投入,帶有消毒單元的城市污水處理廠基礎設施迅速普及,構成了防控污水病原傳播的最后防線。同時,包括醫院、醫院污水處理和城市污水處理廠的基礎設施對于阻斷細菌、病毒通過污水傳播,形成了三級防護體系,即:

(1)病房內源頭分類,將排泄物等進行消毒處理與其他廢物一起,進入醫院危險廢物處理體系;

(2)在各級醫院,特別是傳染病醫院均建立了醫院污水處理設施,制定了排放標準,工程技術指南和監管體系;

(3)醫院污水處理達標后,排入城市下水道進入城市集中污水處理廠,明確衛生指標,設置了不同類型的消毒設施。

這使得我國對于醫療機構污水處理系統與世界衛生組織(WHO)要求相對接,WHO對醫院污水產生、處理、排放的全過程建議進行監管,這體現在WHO要求對醫院的化學物品及病人排泄物進行分類收集和處理,包括對化學品安全和生物安全兩方面的要求。同時,當在下游城市污水處理廠具備一定條件時,可以只經消毒后排入市政下水管道,這包括對下游城市污水處理廠,也包括對污泥處理的要求。在上述重要風險點,我國十幾年來建立起的基礎設施,為衛生疫情防控構筑了一道也是關鍵的綠色防線。

2.2《新型冠狀病毒污染的醫療污水應急處理技術方案》(試行)的新特點

此次在疫情防控早期,生態環境部、住建部等部門迅速組織管理、科研、產業界力量,密集出臺一系列針對性的管理規范、應急技術方案,部署包含固廢、污水處理、飲用水、環境監測等各有關疫情環境應急工作,覆蓋全鏈條、各領域關鍵污染物的風險防控,堅決杜絕病毒在多種介質和途徑的擴散和污染。這直接得益于自2003年非典以來,我國公共衛生環境保護在監管體系、基礎設施、技術水平、產業發展等方面,取得的快速而顯著進步,在此次突發疫情應對中得到了實踐檢驗。

2020年2月1日,針對新冠疫情生態環境部發布《關于做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫療污水和城鎮污水監管工作的通知》及《新型冠狀病毒污染的醫療污水應急處理技術方案(試行)(環辦水體函[2020]52號),要求各地加強對醫療污水消毒情況的監督檢查,嚴禁未經消毒處理或處理未達標的醫療污水排放。此技術方案特點如下:

(1)抓主要矛盾,強調醫療廢水源頭消毒,嚴禁直接排放。

醫院污水作為病毒重災區,在源頭直接消毒是病毒防控最有效措施,是污染防控的關鍵核心環節。“新型冠狀病毒技術方案”中明確要求接收新型冠狀病毒感染的肺炎患者或疑似患者診療的定點醫療機構(醫院、衛生院等)、相關臨時隔離場所以及研究機構參照方案,按照傳染病醫療機構污水進行管控,要求高強度投加制劑消滅病毒,嚴格將風險控制在源頭。相較“SARS技術方案”而言,“新型冠狀病毒技術方案”更加重視源頭消毒,杜絕病毒的擴散,主要體現如下:強調污染源分類管理,嚴禁直接排放及非達標排放;提高消毒的相關技術指標及排放標準,確保源頭殺滅病毒。

(2)全方位控制,加強污水處理廢氣、污泥排放的控制和管理,避免二次污染。

方案在完善了醫療污水處理相關技術標準的同時,增加了專門的章節對污泥處理技術環節進行明確要求,規定污泥需在貯泥池中進行消毒,并按危險廢物處理處置要求進行集中處置;提出應盡可能采用離心脫水裝置進行處理,避免可能的人體暴露,降低病毒擴散風險;明確在污泥清掏前應按照《醫療機構水污染物排放標準》相關規定進行監測。同時提出污水應急處理中要加強污水處理站廢氣、污泥排放的控制和管理,防止病原體在不同介質中轉移。通過這些措施,降低病毒在污泥處置環節、廢氣排放環節二次擴散的風險。

(3)以人為本,強化疫情期間保護從業人員,防止在污染治理環節發生病毒傳播

在新冠病毒傳染途徑不清楚的情況下,吸收了非典期間對從業人員防護考慮不周的問題,更加注重對工作人員的保護,明確要求位于室內的污水處理工程必須設有強制通風設備,并為工作人員配備工作服、手套、面罩、護目鏡、應急防護用品。強調污泥清掏環節的安全性,盡量避免進行與人體暴露的污泥脫水處理工藝等。而“SARS技術方案”中僅要求在配制和使用消毒藥物時,需要穿戴工作服、戴口罩、戴橡膠手套,以防止消毒劑對操作人員的危害。在工作人員的安全防護、避免工作人員意外感染的風險等方面,“新型冠狀病毒技術方案”考慮的更加周到,要求更加嚴格。

(4)實事求是,城鎮污水處理廠以確保穩定運行,泥水達標排放為重點。

而對于城市污水處理廠除了提出加強消毒監管工作外,技術方案中并未做其他的具體規定,是因為近二十年來,我國污水處理廠建設已經取得顯著成績,同時均配置了基本消毒設施,已有的相關規定已經足以應對此次疫情。“新型冠狀病毒技術方案”同時提高了消毒處理的技術指標及排放標準:采用氯消毒劑消毒的糞大腸菌群數排放標準由500個/L提高到100個/L;采用臭氧消毒的糞大腸菌群數排放標準由500個/L提高到100個/L,同時新增污水懸浮物濃度應小于20mg/L、大腸菌群去除率不小于99.99%。通過更加嚴格的指標控制,確保在源頭殺滅病毒。

2月11日,住建部水專項辦以專報形式,就飲用水安全保障各工藝環節對病毒的去除與控制,提出技術解決措施和建議。2月14日,發布新冠肺炎疫情期間加強城鎮污水處理和水環境風險防范的若干建議,要求準確把控城鎮污水與水環境系統新型冠狀病毒暴露風險防范的關鍵環節。

由以上分析可知,經非典的洗禮以后,我國污水處理法規編制建設,尤其是醫用污水法規和標準體系、國家針對病毒疫情的控制體系無論從控制環節的全面性,還是從技術指標的科學性,都得到了很大程度的完善。“新型冠狀病毒技術方案”的編制過程、方案設計、處置要求等環節均依據大量現有的排放標準、技術規范。這些標準、規范大部分都是2003年以后正式發布實施的。相比較“SARS技術方案”而言更加成熟、完善,也體現了我國近十幾年來法規標準建設的成績。

03 疫情防控中我國污水病原傳播三級防護體系存在問題與對策分析

3.1 新型冠狀病毒的命名與SARS病毒的異同和重要意義

1月12日,世界衛生組織(WHO)正式將造成武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒命名為“2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)”。1月31日,WHO將此病毒暫命名為2019-nCoV。2月8日,國務院聯防聯控新聞發布會公布新冠病毒感染的肺炎暫命名。新型冠狀病毒感染的肺炎統一稱謂為:新型冠狀病毒肺炎,簡稱:新冠肺炎,英文名為:Novel coronavirus pneumonia,簡稱為:NCP。

世界衛生組織2月11日將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為“COVID-19” (Corona VirusDisease 2019),中文意思為“2019年冠狀病毒病”。當天,國際病毒分類委員會聲明,將新型冠狀病毒命名為“SARS-CoV-2”(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)。WHO命名的是病毒所感染的疾病名稱,而國際病毒分類委員會的冠狀病毒小組(CSG)是對病毒本身的統一性命名。

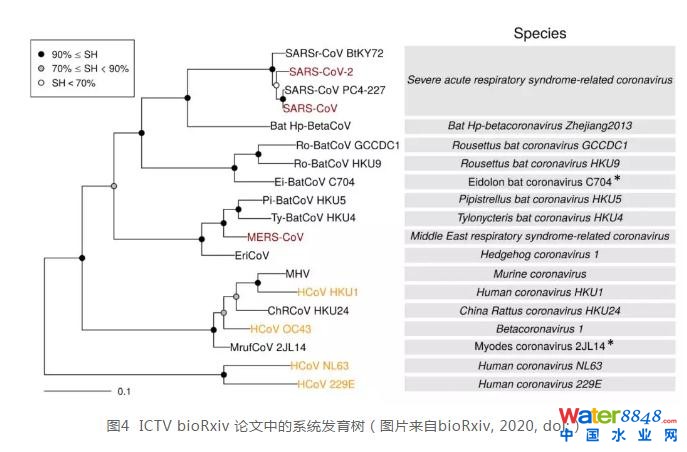

Lu等發表在《柳葉刀》的文章縱向對比了新冠病毒的完整基因組與已知的冠狀病毒基因組庫,研究表明新冠病毒與兩種2018年于中國舟山采集到的蝙蝠來源SARS樣冠狀病毒bat-SL-CoVZC45和bat-SL-CoVZXC21較為相似相關(相似度88%),但與SARS-CoV(相似度79%)和MERS-CoV(相似度50%)相差較大(見圖4)。

武漢病毒所石正麗教授在Nature發表的文章表明新冠病毒與SARS-CoV基因組有79.5%的相似性。盡管相似性相差較大,但是在用于病毒鑒別的7個保守域與SARS-CoV的氨基酸相似性高達94.6%,提示其與SARS-CoV屬于同一種屬。該團隊還進一步確證了新冠病毒可以通過細胞膜表面ACE2受體進入細胞,這與SARS-CoV進入細胞的途徑是一樣的。而這也從一方面證明了新冠病毒與SARS-CoV在起源上的密切關系,同屬于SARS相關冠狀病毒。

從分類角度來說,新冠病毒與SARS病毒同屬于冠狀病毒科、冠狀病毒亞科、β冠狀病毒屬、類SARS冠狀病毒種。從這個意義上講,雖然目前對新冠病毒還不十分了解,但是有理由相信新冠病毒在致病機制、傳播途徑上與SARS病毒相似,從而為醫院污水處理防治政策的制定提供了理論基礎。

3.2 疫情防控新形勢下,三道防線面臨沖擊,污水處理關口前移

與非典期間我國確診5327例相比,此次新冠肺炎確診人數數量級增加。截至2月19日24時,我國新冠肺炎累計確診74282例,并出現湖北省一天的新增病例就相當于非典全部確診人數的情況。這就決定了疫情防控體系也會較非典時發生較大變化。

當前我國的疫情防控體系,已經由國家預設的防疫制度的“分散隔離——定點收治——集中治療體系”,升級成為“集中隔離——方艙醫院集中收治觀察——重癥患者定點醫院治療”的“應收盡收、應治盡治”臨戰體系”,臨戰體系能有效防范疫情的蔓延,同時也給水處理各環節帶來嚴峻挑戰。

原有的水處理系統對疫情防控的支撐,主要圍繞定點醫院內部控制、分散的傳染病醫院(病房)污水處理設施和集中式污水處理廠三道防線來展開。通過源頭控制(消毒)、傳染病醫院達標排放、污水處理廠集中處理消毒的方式,確保醫療廢水得到規范處理處置,病毒不擴散。

當前,以方艙醫院的批量投運和臨時集中隔離點的設立為標志,疫情防控進入了“大圍剿大會戰”的關鍵時期。隨著各類臨時醫療機構投入運行,收治患者數量激增,疫情防控形勢已發生顯著而快速的變化。從2月3日開始,國家衛生健康委在全國緊急調用了應急儲備的20 家方艙醫院。目前,武漢12家“方艙醫院”已啟用,床位超兩萬張。最新一批“方艙醫院”正在籌建中。

新的防疫體系中,同時伴隨著醫療廢棄物、廢水排放在短期內的顯著增長。醫療機構應急建設運行的新體系,客觀上也對原有三級防護體系造成沖擊和突破,使得城市污水處理廠從最后一道防線前移為第一道防線。防疫的關口前移,突顯防疫期間醫院污水應急處理體系客觀上的嚴重不足。

因此,隨著抗擊疫情行動進入集中力量“圍剿”的關鍵時期,水處理行業對疫情防控的支撐也面臨著快速變化的形勢和需求,防守關口已前移。從處理、收集、運輸設施設備,到消毒藥劑、安全防護物資的保障,從設施達標排放、檢測監測到有效監督監管,防控鏈條上多個環節均面臨嚴峻挑戰。

3.3 污水處理設施穩定運行保障,應成為公共衛生應急管理體系重要內容

基于目前我國醫院污水處理技術規范和相關政策規定,根據新冠肺炎病毒防疫期間的醫療機構的類型,對于不同類型醫療機構污水處理需求,提出如下建議:

1)傳染性疾病醫院(含傳染性疾病病房的綜合醫院):按規范建設污水處理設施,日常規范運行;疫情時期出現收治病人數量突增,導致醫院污水水量超過設計負荷時,增加應急處理措施,比如:對于超負荷,加大生化池的曝氣量,增加消毒劑投加量;

2)非傳染病醫院改為臨時傳染病收治定點醫院:首先,要增加污水應急預消毒設施,按規范建設污水處理設施,日常規范運行;

3)大型方艙醫院:方艙醫院投入使用后應首先利用公共設施的化糞池投加消毒劑,同時改建須同步配套配備符合傳染病醫院污水處理規定的污水處理設施。可采用移動式一體化二級處理裝置,可快速建成,疫情后征用地恢復日常用途后移走設備;

4)隔離點、疫情小區、分散感染者居住小區:疫情時增加對化糞池出水消毒,達標后排入市政排水管網,下游的城市污水處理廠加強消毒管理和從業人員防護。

5)對于沒有獨立污水處理設施,同時也沒有化糞池的集中隔離場所,確實不具備建立污水處理設施的情況,排入下水道的城鎮,需加強城市污水處理廠從業人員防護;對于疫區的污水處理廠要強化污水處理廠消毒,原則上按醫院污水處理消毒指標進行消毒處理;

對于經過非傳染病醫院改造的臨時定點醫院、大型方艙醫院和集中隔離點,要使污水處理達到傳染病醫院排放要求,作為應急工程,工期要求緊,智能一體化設備具有高度集成,模塊化、智能化、運輸便利、安裝快捷、無需專人值守等特點,是疫情期間應急處理和今后應急體系建立的一種參考方式。其中,方艙醫院一般采用大型公共設施改造而成,方艙醫院容納感染病人人數多,武漢最大的方艙醫院病人高達3600人,是疫情醫療污水污染控制的重點和難點。下面提供一個由碧水源公司負責的武漢市軍山工業園方艙醫院污水處理設施采用移動式一體化裝備的案例。

武漢市經濟技術開發區軍山工業園方艙醫院污水處理設施由碧水源公司承建,醫院共設1004張床位。方艙醫院污水設施設計規模:500m³/d。設計進水水質:CODcr 250mg/L、BOD5 100mg/L 、SS 80mg/L、NH3-N 30mg/L、糞大腸桿菌1.6×108MPN/L。

工藝流程為:預消毒+化糞池+一體化處理設備+紫外/次氯酸鈉復合消毒。

方艙醫院采用公共設施改造而成,初期一般只能采用簡單預處理應急處置,在建設中由醫院配套建設,預處理單元包括預消毒池(2h)、化糞池(>24h)、調節池(12h)等。初期應急投含氯消毒劑預消毒(以有效氯計)為30-50mg/L,然后進入化糞池,上清液自流至調節池,水質水量均質調節后,由水泵泵送到一體化處理設備中進行生化處理。

生化設施的核心設備采用碧水源自主研發的智能一體化污水凈化系統(CWT)。設備從到場到安裝完成僅需一天左右。核心處理工藝為“A/O活性污泥法+膜生物反應器(MBR)”,設備主要由缺氧池、好氧池及膜池構成,其中缺氧池停留時間約為4.5h,好氧池停留時間約為3.5h,系統總停留時間約8h。膜池污泥濃度約6-8g/L,膜池至缺氧池回流比100-200%,BOD污泥負荷為0.041kgBOD5/(kg MLSS·d),氨氮污泥負荷為0.023kgNH3-N/(kg MLSS·d)。

圖5 碧水源自主研發的智能一體化污水凈化系統(CWT)

處理后污水經紫外及次氯酸鈉聯合消毒后排放。紫外線消毒可以快速殺滅病毒,但是其不具備持續消毒作用,因此后續采用次氯酸鈉成品溶液進行補充消毒。設置儲泥池,處理系統產生污泥采用漂白粉消毒處理與濃縮后,運送至有處理資質的機構進行集中處置。

04 結語

本文總結了非典后我國醫療污水建設、管理和標準體系建設和城鎮污水處理發展情況,從此次應急醫院建設配套污水處理建設分析,相關標準、規范和指南可以滿足醫院污水處理建設;我國傳染病疫情傳播防控從醫院、醫院污水處理和城市污水處理廠構建三級防護體系,為傳染病疫情防控構筑起一道關鍵綠色防線;本文也進一步分析了此次新冠肺炎疫情的特點,與隨著疫情發展國家防疫工作體系的新變化趨勢,與污水傳播相關的三道防線面臨沖擊,城市污水處理廠關口前移。醫院污水處理應急處理方式和設施建設,城市污水處理廠的穩定運行保障,成為當前污水處理行業構建公共衛生應急管理體系的當務之急。

原標題:特稿 |王凱軍:我國醫療污水疫情三級防護體系建設與思考