李激 | 城鎮污水處理廠次氯酸鈉消毒效果的影響因素研究

編者按:今年2月2 6日我們在公眾號發布了李激教授的文章:新冠肺炎疫情期間城鎮污水處理廠消毒設施運行調研與優化策略,引發廣泛關注,閱讀次數接近8 000次。本文作為續篇,將對上一篇文章進行一些重要數據的補充。次氯酸鈉消毒是目前我國城鎮污水處理廠應用最廣泛的一種消毒方式,但行業內對次氯酸鈉的運行參數如投加量等及其消毒效果尚未達成共識。以執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A標準的某城鎮污水處理廠二沉池出水為研究對象,開展了以次氯酸鈉為消毒藥劑的加氯消毒試驗。結果表明,該廠二沉池出水的糞大腸菌群對數去除率與消毒工藝中的有效氯投加量、接觸時間以及水溫均呈正相關,消毒后出水的氧化還原電位(ORP)值可間接表征消毒效果,CT值( 接觸時間T (min)×接觸時間結束時消毒劑殘留濃度C(mg/L))可指導消毒藥劑的投加量。在該廠保持接觸時間為12 min的前提下,有效氯投加量在3.67 mg/L時,可滿足糞大腸菌群對數去除率達到2.5 lg以上,確保該廠消毒后出水的糞大腸菌群數達到一級A排放標。在此優化的試驗條件下,ORP為578 mV,總氯CT值為7.6 mg•min/L,游離氯CT值為3.3 mg•min/L。該研究結果可為城鎮污水處理廠加氯消毒提供參考技術指標。

王慕1,談振嬌1,李激2,陳江杰1,張旻1,王瑞杰1,王月紅1,王曉莉1,王燕2,高志霖3,趙正華3,羅國兵4

王慕(1987—),工程師,碩士,長期從事飲用水和污水的檢測及處理技術研究,曾參與“十二五”水專項課題,負責腸球菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌以及AOC的檢測方法開發及標準化工作,申請多件專利,發表多篇論文,現任無錫市政公用環境檢測研究院技術主管。

談振嬌(1968—),高級工程師,江蘇省住建廳污水廠運行管理考核專家組成員、技術培訓老師,參與編制《江蘇省城鎮污水處理廠運行管理考核標準》、《江蘇省城鎮污水處理廠運行臺賬范本》等規范標準,在國內核心期刊發表多篇論文,先后擔任無錫市太湖新城污水處理廠、蘆村污水處理廠副廠長、廠長等職務,具有豐富的污水處理專業技術及污水處理廠運營管理能力。現任無錫市政公用環境檢測研究院有限公司副總經理、總工程師。無錫市政公用環境檢測研究院有限公司為隸屬于無錫市政公用產業集團有限公司的全資國有企業,是國內領先的第三方檢測研發單位,公司擁有“國家城市供水水質監測網無錫監測站”國家級CMA資質,經營范圍包括水質、土壤、污泥、大氣、噪聲、輻射、涉水材料等專業檢測和技術咨詢、科技研發、成果轉化等服務。

李激(1970— ),博士,教授,博導,業內知名專家,長期從事污水處理廠建設、運行管理、提標改造、科技攻關等工作。承擔和參與“十二五”“十三五”等國家及省部級科研課題14項;獲國家環保部科學技術獎和華夏建設科學技術獎等8項;參與近10部行業技術規程和導則編制;國內外期刊累計發表專業論文80余篇。現就職于江南大學,主要從事教學和科研工作。

2019年底,一場由新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)引發的疫情在全國蔓延開來,隨后陸續有專家團隊在患者的糞便、尿液、淚液和唾液等代謝物中檢出病毒核酸陽性,由此引起污水處理行業對新型冠狀病毒可能存在的水介傳播風險的高度警惕。因此在疫情期間如何做好污水的消毒工作,保障污水處理廠出水的生物安全性已成為污水處理行業關注的焦點問題。

《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)將糞大腸菌群數列為城鎮污水處理廠出水致病微生物的控制指標。為保證城鎮污水處理廠出水中糞大腸菌群數的穩定達標,一般采用在污水處理環節末端設置消毒工藝的措施。常見的污水消毒方式有化學法(如液氯、次氯酸鈉、二氧化氯、臭氧等)和物理法(如紫外線)。其中液氯和二氧化氯的消毒效果較為可靠,運行成本適中,但對現場安全管控要求較高;臭氧和紫外線消毒效率高,但設備投資成本大,現場管理復雜,并且電耗、能耗較多;次氯酸鈉作為和液氯消毒原理基本一致的化學藥劑,具有消毒效果好,采購、運輸和儲存環節安全方便,生產、管理和使用相對簡單等優點,現已逐漸成為我國污水處理廠最常用的消毒方式。

目前國內污水處理行業對含氯系列的消毒藥劑投加量等運行參數及其消毒效果的認識尚未取得一致意見。參考我國現行各類給水排水設計手冊與規范,如《給水排水設計手冊第5冊:城鎮排水》(第三版)中給出的加氯量參考值為“一級處理后的污水20~30 mg/L,不完全人工二級處理后的污水10~15 mg/L,完全人工二級處理后的污水5~10 mg/L”,而未明確給出三級處理(即深度處理)后的加氯量;《室外排水設計規范》(GB 50014—2006)中給出的二級處理出水的加氯量為6~15 mg/L,但該數值來源于2003年6座污水處理廠的加氯消毒數據,當時的污水處理廠無論處理工藝還是水質條件,都與當前的污水處理廠存在較大差異。此外,上述設計規范中推薦的污水與氯的接觸時間均不小于30 min,而目前國內部分污水處理廠尚不具備滿足30 min接觸時間的條件。

面對上述問題與困擾,以執行一級A排放標準的某城鎮污水處理廠二沉池出水為研究對象,開展了加氯消毒試驗,并考察了不同有效氯投加量、消毒接觸時間和反應水溫下的糞大腸菌群、余氯(含總氯和游離氯)和氧化還原電位(ORP)等指標的變化,以期建立污水加氯消毒效果與各影響因素間的關聯性,為污水處理廠利用次氯酸鈉消毒提供理論依據。

一

材料與方法

1.1研究對象

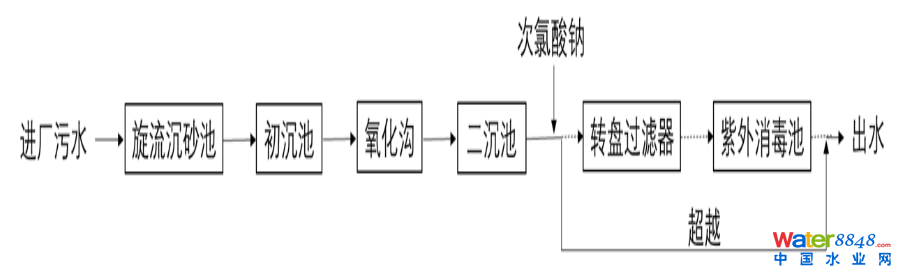

本文研究對象為執行一級A排放標準的某城鎮污水處理廠,該廠目前的處理能力為22萬m 3/d,工藝流程如圖1所示。該廠目前轉盤過濾器和紫外消毒池均處于停運維修狀態,現場加藥點位于二沉池出水渠末端,消毒接觸在二沉池至出水排放口(超越轉盤過濾器和紫外消毒池)的管道內完成,根據日均流量、管徑和管長等參數計算,得出接觸時間約為12 min。加氯消毒試驗用水取自該廠二沉池出水,水質參數見表1。

圖1 某城鎮污水處理廠工藝流程

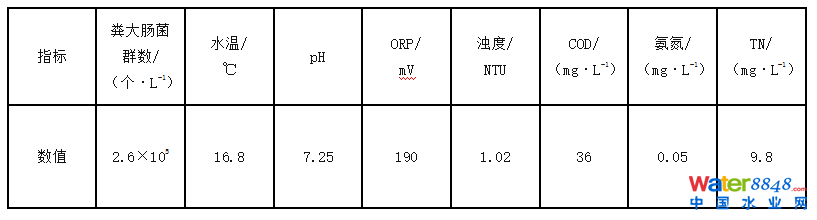

表1 某城鎮污水處理廠二沉池出水水質

1.2試驗方法

采集加氯點前二沉池出水20 L作為試驗用水,檢測糞大腸菌群數、ORP、氨氮、TN、COD、濁度、pH、水溫等水質指標。

取污水廠現用最新批次次氯酸鈉,按《次氯酸鈉》(GB/T 19106—2013)中5.3的方法檢測其有效氯含量,并配制成1 g/L稀釋液待用。

取500 mL試驗用水于500 mL帶蓋棕色試劑瓶中,將濃度為1g/L的次氯酸鈉稀釋液按設計有效氯投加量(1、2、3、4、5、6、8、10 mg/L)順序加入,加蓋搖勻,在設計接觸時間(5、12、30 min)和設計水溫(16.8、28.9 ℃)下充分反應,檢測糞大腸菌群數(檢測前對水樣采用硫代硫酸鈉脫氯)、余氯(游離氯、總氯)、ORP、氨氮、TN、COD、濁度、pH、水溫。為確保每個試驗組反應不受干擾,每個有效氯投加量、接觸時間和反應水溫均單獨安排一個試驗樣品。

1.3 試驗設備

便攜式余氯測定儀(美國HACH公司,PCⅡ,需配合總氯試劑包和游離氯試劑包使用);程控定量封口機(美國IDEXX公司,2009D);隔水式恒溫培養箱(上海一恒科學儀器有限公司,GHP-9080);便攜式多參數水質分析儀(帶ORP電極,美國YSI公司,PROPLUS);紫外可見分光光度計(美國HACH公司,DR6000);濁度儀(美國HACH,2100AN);消解器(美國HACH,DRB200);無菌采樣瓶(美國IDEXX,120 mL,含硫代硫酸鈉)。

1.4分析方法

表2 檢測項目及方法

|

項目 |

方法 |

|

糞大腸菌群數 |

《水質 總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌的測定 酶底物法》(HJ 1001—2018) |

|

總氯 |

《水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586—2010) |

|

游離氯 |

《水質 游離氯和總氯的測定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ 586—2010) |

|

ORP |

《氧化還原電位的測定 (電位測定法)》(SL 94—1994) |

|

pH |

《水質 pH值的測定 玻璃電極法》(GB 6920—86) |

|

氨氮 |

《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》(HJ 535—2009) |

|

總氮 |

《水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》(HJ 636—2012) |

|

COD |

《COD 光度法快速測定儀技術要求及檢測方法》(HJ 924—2017) |

|

濁度 |

《水質 濁度的測定 濁度計法》(HJ 1075—2019) |

|

水溫 |

《水質 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法》(GB 13195—91) |

二

結果與討論

2.1 有效氯投加量和接觸時間對糞大腸菌群對數去除率的影響

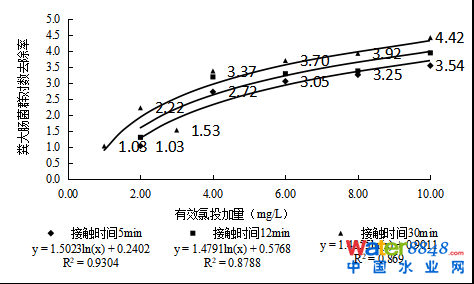

對糞大腸菌群的消毒效果采用對數去除率(即消毒后微生物存活率倒數的對數值,以10為底)指標進行評價。如圖2所示,糞大腸菌群對數去除率隨著有效氯投加量的增加而上升。當有效氯投加量相同時,接觸時間越長,糞大腸菌群對數去除率越高,而在達到相同的糞大腸菌群對數去除率的前提下,接觸時間越長,所需有效氯投加量越少。以試驗用水為例,穩定達到一級A排放標準的糞大腸菌群數需滿足至少2.5 lg的去除率,此時有效氯的投加量分別是4.50 mg/L(接觸時間5 min)、3.67 mg/L(接觸時間12 min)、2.93 mg/L(接觸時間30 min)。研究結果表明,消毒工藝接觸時間不足30 min的污水處理廠可通過適當提高次氯酸鈉的用量來提高糞大腸菌群對數去除率,從而保證出水的糞大腸菌群數穩定達標。但需注意的是, 次氯酸鈉投加量的提高可能會導致消毒后出水的余氯含量偏高。同樣以糞大腸菌群對數去除率達到2.5lg為例,在不同接觸時間的條件下,消毒后出水的余氯見表3,可以看出,當接觸時間僅為5 min時,游離氯可達到0.66 mg/L,如果此時受納水體為地表水,將會在一定程度上影響其水生生態環境。

圖2 有效氯投加量和接觸時間對糞大腸菌群對數去除率的影響

表3 不同接觸時間條件下消毒后出水的余氯

|

糞大腸菌群對數去除率 |

余氯 |

接觸時間/min |

||

|

5 |

12 |

30 |

||

|

2.5lg |

總氯 |

1.52 |

0.63 |

0.25 |

|

游離氯 |

0.66 |

0.28 |

0.11 |

2.2 ORP值與糞大腸菌群對數去除率的相關性

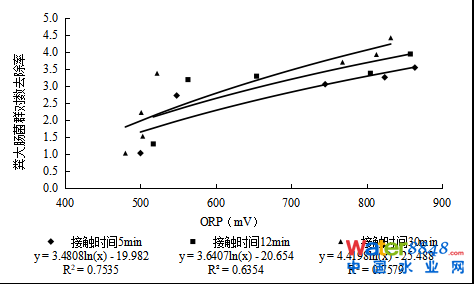

ORP可以反映溶液的氧化還原性。其值越高,溶液的氧化性越強;反之,其值越低,溶液的還原性越強。有文獻報道了ORP值與氯對一些微生物和細菌的殺滅效果高度相關。本研究表明,糞大腸菌群對數去除率與反應后水樣的ORP值呈現較好的對數相關性,如圖3所示,接觸時間5、12、30 min的相關系數(R)值分別為0.8680、0.7971、0.8706,推測出現這一相關性正是由于水中投加了次氯酸鈉這類氧化劑后,引起水質的氧化還原電位發生了改變。考慮到糞大腸菌群數等致病微生物指標的檢測周期一般需要48h,目前部分歐美發達國家已普遍采用ORP值控制泳池水的消毒效果。因此為簡單快速預判污水處理廠出水糞大腸菌群的去除效果,建議在出水排放口處安裝在線ORP儀以輔助判斷消毒效果。

圖3 ORP與糞大腸菌群對數去除率的相關性

2.3 CT值與糞大腸菌群對數去除率的相關性

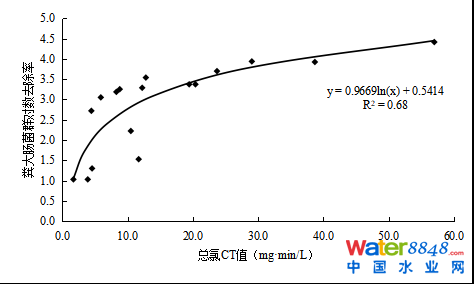

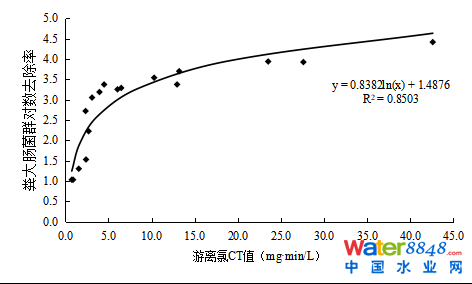

CT值(接觸時間T(min)×接觸時間結束時消毒劑殘留濃度C(mg/L))是采用化學法消毒工藝的一條實用設計準則,不同的CT值通常對應不同的消毒后微生物滅活率。糞大腸菌群對數去除率與CT值呈現較好的對數相關性:以總氯為C值的擬合曲線的R值為0.8246(見圖4);以游離氯為C值的擬合曲線的R值為0.9221(見圖5)。為確保試驗用水的糞大腸菌群數達到一級A排放標準的對數去除率在2.5 lg以上,此時的總氯CT值為7.6mg·min/L,游離氯CT值為3.3mg·min/L。目前,國內和國際相關標準中僅對飲用水消毒給出推薦CT值,例如在《飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中給出的游離氯CT值為≥9 mg·min/L,一氯胺(總氯)CT值為≥60 mg·min/L;在世界衛生組織(WHO)《飲用水水質準則》中給出的針對2l g病毒滅活率的游離氯CT值為2~30 mg·min/L。可以看出這些數據與本研究中污水的CT值有較大差異。考慮到污水處理廠流動水體中的懸浮物濃度普遍偏高,且各地水質差異較大,因此后續還需針對污水消毒的CT值,結合各地不同的水質條件開展深入研究。

圖4 總氯CT值與糞大腸菌群對數去除率的相關性

圖5 游離氯CT值與糞大腸菌群對數去除率的相關性

2.4 水溫對糞大腸菌群對數去除率的影響

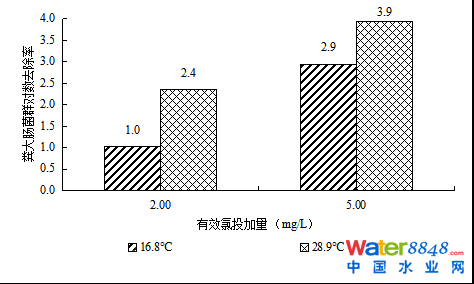

試驗水樣中有效氯投加量為2 mg/L和5 mg/L時,分別在水溫為16.8 ℃和28.9 ℃下接觸消毒5 min,結果如圖6所示,可見水溫對糞大腸菌群對數去除率有顯著影響。在相同的有效氯投加量下,水溫升高可明顯提高糞大腸菌群對數去除率,這可能是由于溫度的提升使得次氯酸擴散至微生物表面的速率變快,進而提高了穿透細胞壁發生氧化作用使其死亡的概率。因此在為了達到近似的糞大腸菌群對數去除率的前提下,夏季水溫較高時可適當減少次氯酸鈉的投加量;而在冬季水溫較低的環境下,可通過加大有效氯投加量或者適當延長接觸時間達到相同的消毒效果。

圖6 水溫對糞大腸菌群對數去除率的影響

2.5 消毒工藝現場干擾因素分析

在研究過程中還發現以下幾點影響消毒效果的因素,現針對相關問題作出如下分析,并給出相應建議:

1)消毒工藝段瞬時流量

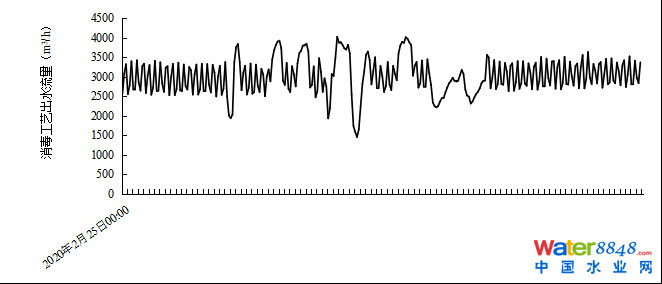

消毒工藝段的瞬時流量存在較大幅度波動(如圖7所示),可見最大瞬時流量值和最小瞬時流量值可相差2.7倍以上。這種瞬時流量的不穩定性給次氯酸鈉準確投加帶來了極大的干擾,進而影響出水糞大腸菌群的去除效果和余氯含量。建議在消毒工藝前端設置緩沖構筑物如溢流井等,以保障進入消毒環節的水量的穩定。

圖7 某城鎮污水處理廠消毒工藝出水流量瞬時曲線

2)次氯酸鈉有效氯含量

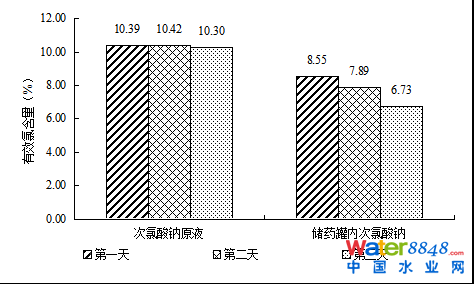

為研究次氯酸鈉有效氯含量隨時間的變化規律,將次氯酸鈉原液避光加蓋保存3d,每天檢測其有效氯含量,同時與3d內現場儲藥罐中同批次次氯酸鈉的有效氯含量作對比。如圖8所示,可見保存方法得當的次氯酸鈉原液的有效氯含量并未發生明顯改變,而現場儲藥罐內次氯酸鈉的有效氯含量卻發生了明顯的衰減,且日均衰減速率超過10%。這主要是由于現場儲藥罐存在罐體上蓋密封不嚴、露天暴曬、灌注新藥時罐內舊藥余量過多等問題。有效氯含量的變化也會影響次氯酸鈉投加量的準確性。因此建議污水處理廠應重視對次氯酸鈉試劑的現場管理,宜采用避光(黑色或深色)、密封(留一出氣口)、耐腐蝕(如聚四氟乙烯)的罐體存儲,并盡量在使用至低液位處再灌注新藥。

圖8 次氯酸鈉隨時間的衰減趨勢

3)糞大腸菌群數測定方法

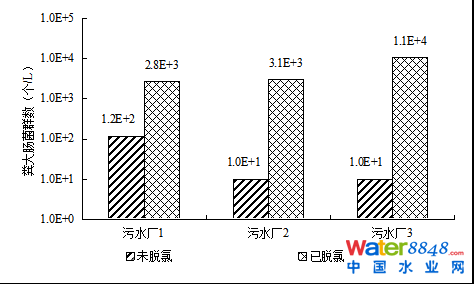

為研究脫氯對檢測水樣中糞大腸菌群數的影響,在3座污水處理廠總排放口處分別取經次氯酸鈉消毒后出水水樣,一組在現場使用硫代硫酸鈉脫氯,一組為未脫氯作為對照組。經標準方法檢測后發現,未脫氯水樣中的糞大腸菌群數明顯低于已脫氯水樣中的糞大腸菌群數(見圖9)。另外,從3座污水處理廠的出水對比數據來看,已脫氯水樣中糞大腸菌群數可超出未脫氯水樣的10~1000倍不等,說明余氯的存在會嚴重干擾糞大腸菌群數檢測的準確性,從而影響對實際消毒效果的準確判斷,因此建議采樣時應對水樣進行脫氯處理。

圖9 余氯對糞大腸菌群檢測結果的影響

三

結論

1)通過加氯消毒試驗發現,城鎮污水處理廠在使用次氯酸鈉消毒時,出水的糞大腸菌群對數去除率與消毒工藝中的有效氯投加量、接觸時間以及水溫等均呈正相關,消毒后出水的ORP值可間接表征消毒效果,CT值可指導消毒藥劑的投加。

2)本研究的城鎮污水處理廠在保持接觸時間為12 min的前提下,有效氯投加量在3.67 mg/L時,可滿足糞大腸菌群對數去除率達到2.5lg以上,即保障該廠消毒后出水的糞大腸菌群數達到一級A排放標準,此時的ORP為578 mV,總氯CT值為7.6 mg•min/L,游離氯CT值為3.3 mg•min/L。考慮到CT值和眾多影響因素有關,建議各廠結合各自實際研究確定各自的CT值。

3)消毒工藝環節進水瞬時流量的大幅波動和儲藥罐內次氯酸鈉有效氯含量的衰減等均會直接影響消毒效果,出水樣品采集后未及時脫氯也會影響對消毒效果的準確評價。建議在消毒工藝前端設置緩沖構筑物以保障水量的穩定性 ,加強對現場次氯酸鈉的進料存儲和使用管理,采集后檢測糞大腸菌群數等指標的水樣需脫氯處理以保證檢測數據的準確性。

編輯:衣春敏

制作:文 凱

審核:李德強

李激 | 新冠肺炎疫情期間城鎮污水處理廠消毒設施運行調研與優化策略

已群發消息

-

12:34發送完畢7503

-

12:07無法查看

-

昨天 11:43發送完畢1122

-

星期六 00:01發送完畢6241

-

星期五 12:43發送完畢6463

-

星期四 19:16發送完畢901

-

星期三 23:34發送完畢1661