引言

隨著生活垃圾分類制度在全國各地逐步建立,以及“無廢城市”建設的試點推進,高效清潔的垃圾分類收集設施受到越來越多地方的青睞。

本文首先對垃圾真空管道收集系統的工作原理、主要設備、發展演變及應用價值進行基本的介紹;隨后在國內外應用案例的分析,總結該系統在不同類型項目中的應用特點;最后以深圳市某片區市政工程詳細規劃國際咨詢的競賽方案作為案例分析,探討真空管道收集系統在環衛設施規劃中的重難點,并論證適應垃圾分類要求和地下空間開發的規劃技術要點。

生活垃圾真空管道收集系統(又稱垃圾氣動收集系統)是由瑞典某公司于1961年發明的,最早用于醫院垃圾收集,并在1967年開始拓展到住宅區裝配使用,目前已推廣至美國、日本、德國、丹麥、新加坡、中國香港等30多個國家與地區。該收集系統近年來已在國外發達地區發展成為一套成熟、高效、衛生的垃圾收集方法,尤其適用于高層公寓、密集區、商業綜合體及一些對環境要求較高的地方。該系統在歐洲城市新建區及衛星城、世博會、體育運動村等大型城市發展區使用較為普遍,在亞洲的應用主要集中在日本、新加坡、韓國和我國香港。內地的上海浦東國際機場、廣州市白云新國際機場、北京通州新城、中新天津生態城也都采用了該系統[1]。

隨著垃圾分類的推進,以及各地對高品質社區建設的要求,真空管道收集系統被逐步廣泛接納。與此同時,不同項目的發展要求對真空管道收集系統設施提出了新要求,并呈現出一種“量身定制”的趨勢。因此在規劃和工程設計中需要加強專項研究。

01 基本介紹

1.1 工作原理及主要設備

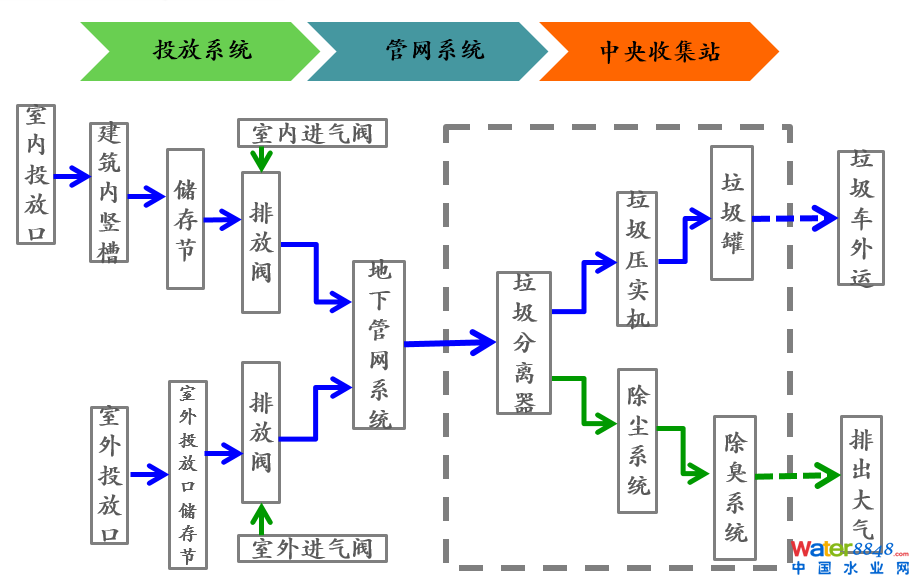

真空管道收集系統是采用重力原理和真空負壓抽吸原理,將建筑樓宇產生的生活垃圾通過真空管道抽至中央收集站進行收集,其主要的設施由投放系統、管網系統和中央收集站三大部分構成,具體設施設備和作業流程如下圖所示。該系統能全微機自動控制,也可選擇自動和人手操作,實現定時和定量收集模式同時應用。全系統配置遠程遙感監控系統,通過互聯網反饋到中控室,實現異地監控系統運行。

真空管道收集系統主要設備系統(圖片來源:網絡)

需要明確的是,真空管道收集系統聚焦于前端垃圾收集的問題,其目的是通過密閉管道化的收集方式,達到垃圾清潔、密閉、高效、便捷地被收集到垃圾儲存容器中,營造高端舒適清潔衛生的人居環境。真空管道收集系統適宜住宅社區、城市綜合體、超高層建筑、辦公樓宇、醫院等區域投用。

1.2 設施發展演變

真空管道收集系統的發展主要經歷了三代歷程:

單一混合收集。第一代產品主要是以解決密閉性收集為主,使用者通過在樓宇或地面公共投放口進行垃圾投放,系統將所有類別垃圾通過管道抽吸至中央收集站的同一個箱體內,實現混合收集。該模式工程難度較低,適用性強,投放口面積小,能滿足高端住宅區初級密閉式垃圾收集的需求。但第一代產品未能在源頭實現垃圾分類。

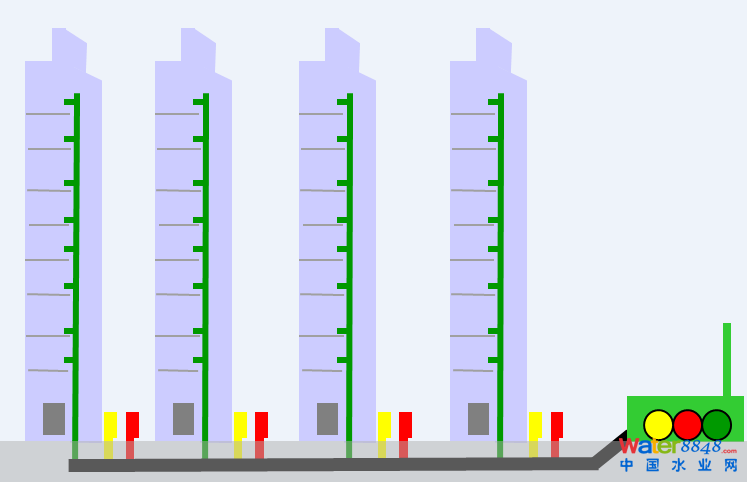

第一代真空管道收集系統樣式示意圖(圖片來源:網絡)

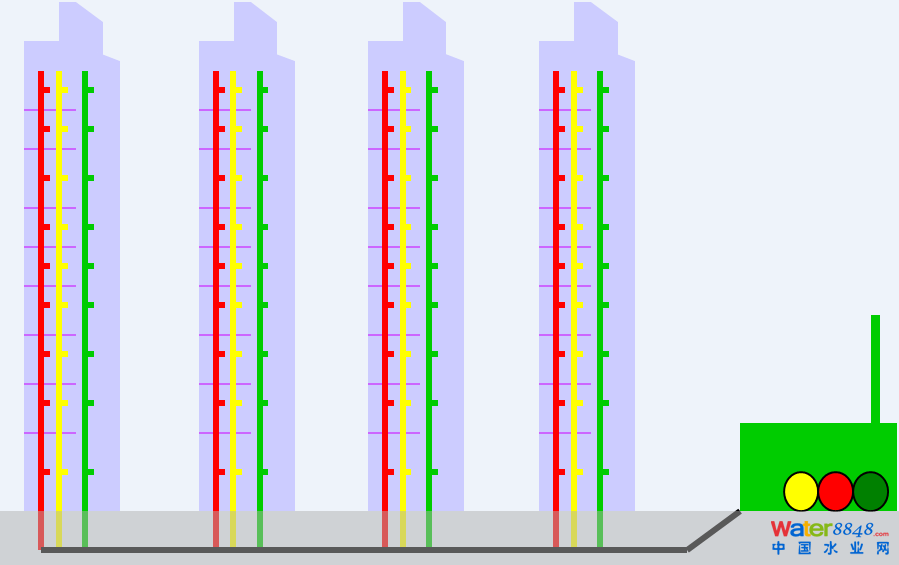

分類收集模式。第二代產品最大變化是發展成可分類收集的系統,根據當地區的分類需求,可設置可回收(玻璃、金屬、塑料、紙類)、廚余垃圾、其他等類別的投放口。第二代產品也有兩階段演化,首先是通過設置多根豎管,實現每一類收集,一類垃圾投放口對應一根豎管,通過自動化控制閥門開合,聯通同一根水平管,最后分別抽吸到不同類別的收集箱。此代產品需要建造的豎管較多,占用空間較大,投資也較大。后來通過改進加裝轉換閥,即可僅用一根豎管可實現分類,大大降低成本,并節約了空間。

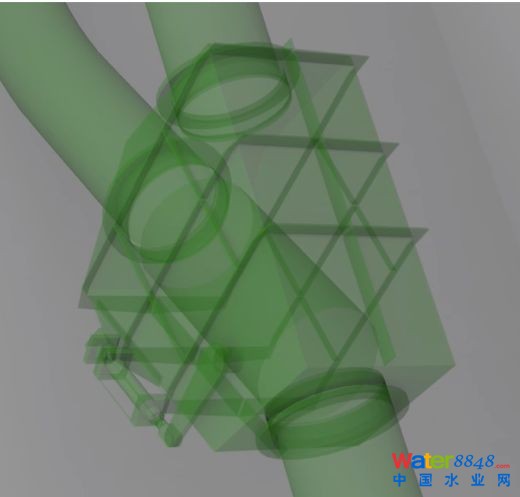

第二代真空管道收集系統樣式及管道轉換閥示意圖(圖片來源:網絡)

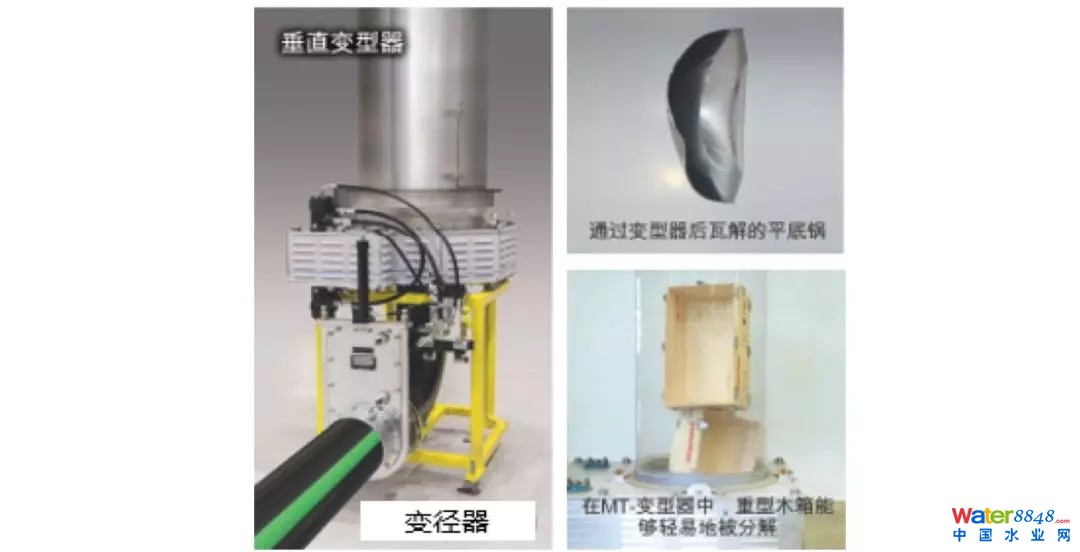

變徑器模式。前兩代產品的水平管道為DN500的管徑,第三代通過在儲存節后端,匯入水平管前加裝變徑器,將垃圾進行壓縮和破碎,從而減少在水平管輸送時需占用管道的空間,可將水平管徑縮小到DN200-DN300,從而節約了需要維持負壓的空間,每噸垃圾收集能降低了電耗60%。

第三代真空管道收集系統變徑器示意圖(圖片來源:網絡)

1.3 應用價值及優勢

真空管道收集系統的主要應用價值與優勢體現在以下幾方面:

(1)環境效益

實現全過程密閉式收集及運輸,使垃圾完全“隱形”,杜絕二次污染,避免了垃圾車產生的噪音、異味、污水、廢氣對社區環境的影響,改善社區或建筑環境;避免細菌和病毒的逸散,同時免除垃圾在溫濕環境中產生惡臭異味和蚊蠅鼠蟻的滋擾,極大地降低疾病傳播的風險;有效地支持從源頭上進行垃圾分類收集,可實現多類垃圾源頭分類投放,并實現分類裝箱裝車和分類收運,杜絕分類后混裝混收的現象。

(2)經濟效益

能大幅提升物業的品質和智慧化程度,從而提高開發主體品牌知名度和提升物業價值;提高工作效率,降低勞動強度,節省人力資源;避免垃圾收集運輸過程中對電梯及公共區域的占用,節省寶貴土地資源和的建筑空間。

(3)社會效益

符合建設“生態環保”社區的發展方向,真正將清潔高效的智慧環衛落實到公眾端;有利于提高垃圾分類的參與積極性,提高覆蓋率,提升準確分類度;避免人員與垃圾直接接觸,杜絕對人體造成污染,改善物業保潔人員和環衛工人的工作環境,使環衛工作更體面更人性化;減少小范圍區域內垃圾收集車的敞口污染運輸,減少對交通和行人的影響。

02 國內外應用案例

2.1 哈默比生態城

位于瑞典斯德哥爾摩市的哈默比生態城,開發始于20世紀80年代初。在此之前該區原本是港口與工業區。隨著在70年代末居民對住宅的需求越來越高時,政府開始致力于將整個片區改建成一個大型居民住宅區。

目前該系統服務范圍占地約2km²,共有1.1萬座公寓,有2.6萬居民及外來1萬人工作,覆蓋了當地2400戶住戶。收集規模達26.7噸/日。垃圾分三類:可回收垃圾、不可回收垃圾、有機垃圾。投放口數量達688個,管道總長30100米,該項目已成為聯合國生態居住示范項目。

哈默比生態城真空管道收集點(圖片來源:網絡)

2.2 中新天津生態城南部片區

中新天津生態城主要由各類科教產業園區和居民區構成項目,建造時間為2009年,地上總開發建筑面積為500萬平方米,項目總占地約30平方公里,規劃居住人口約35萬人。收集系統覆蓋面積有8平方公里,服務住宅總量35000戶,收集規模達89噸/日,采用不可回收垃圾、廚余垃圾兩類分類模式,投放口數量超500個,管道總長達10公里,并設有四座中央收集站。該項目的主管單位是中新生態城環保有限公司,采用DBOO的模式,初期企業先投資建設,政府逐年返還。

中新天津生態城南部片區中央收集站布局(圖片來源:網絡)

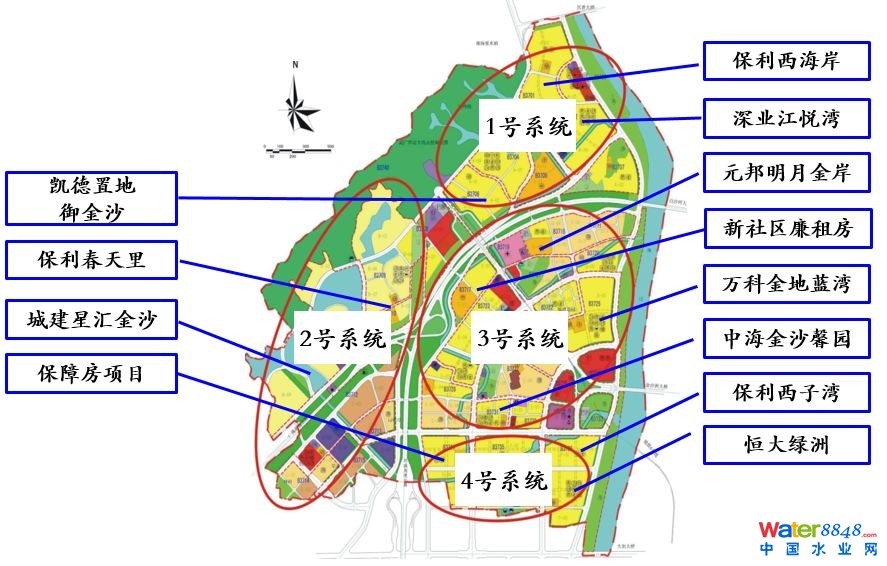

2.3 廣州金沙洲生態城

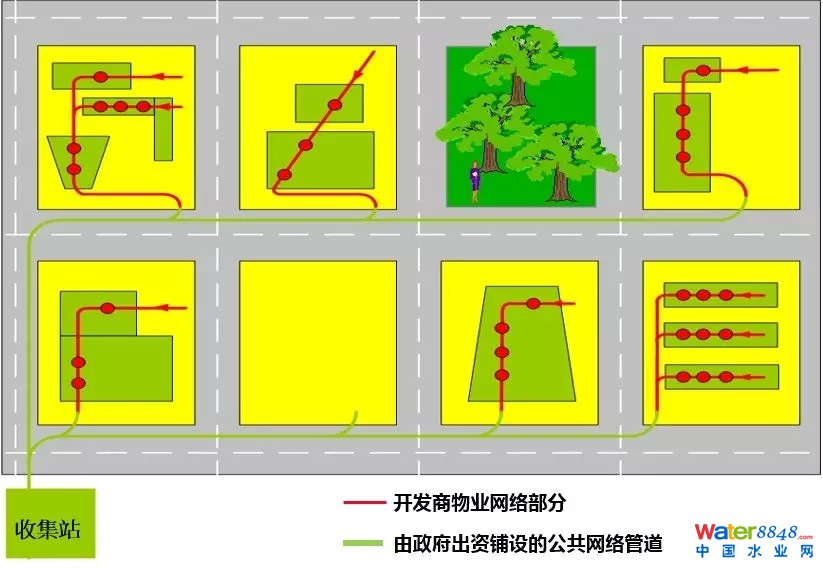

項目范圍為9平方公里,管線總長達20公里,垃圾收集規模達139噸/日,投放口數量超300個,服務超過4萬人。項目分為四個區域,因此建設了四座中央收集站。該項目主管單位是廣州市政府,其建設模式是政府投資建設中央收集站和公共管網系統,連接到區域內各發展商紅線外(與煤氣和水電相似),各開發商自己投資建設物業網絡內的垃圾收集系統設備,然后接入政府的公共網絡,實現整個金沙洲片區的垃圾自動收集解決方案。

廣州金沙洲生態城中央收集站布局(圖片來源:網絡)

四個區域政府總投資為3個億,其中設備投資約1個億,每個收集站約覆蓋2平方公里。該項目是真空管道收集系統開發商建設部分與政府投資部分有效銜接的探索,明晰了系統“走出小區”后各建設主體的責任和邊界,并就一個標準進行有效銜接,為該系統大范圍區域的推廣使用積累了多方面經驗。

廣州金沙洲生態城真空收集系統建設模式(圖片來源:網絡)

2.4 小結

通過國內外案例分析,可以了解到真空管道收集系統是較為成熟的技術,在多種功能區域中有歷時較長的應用,并實現了“單棟建筑-小區-片區”使用范圍的擴大和推廣應用。通過多年的發展,結合地區的特色和具體情況,積累了多種開發建設模式案例。基于以往相關的規劃、設計、建設和運營經驗,同時契合人們對高品質居住環境的追求,未來對于多個地區的建設項目,均可試點推廣真空管道收集系統。

03 規劃案例

本文以深圳市某片區市政工程詳細規劃國際咨詢的相關競賽方案為例,分析和探索真空管道收集系統地下開發建設的模式。需要說明的是,本次競賽雖未中標,但垃圾真空管道收集系統的規劃方案為高密度開發片區的環衛設施規劃提供新思路和經驗借鑒。

3.1 項目概況

本次規劃范圍內有城市軌道2號線、9號線、11號線(機場快線)等軌道交通交匯,規劃未來增加穗莞深、深莞城際線和軌道交通29號線在片區設站,使該片區成為城市門戶形象突出、未來城市綜合開發價值極高的區域。

上層次規劃提出該片區地下空間整體綜合開發利用,全要素一體化設計管控,打造“立體、復合、集約、高效”的地下空間系統和“韌性、智慧、綠色、集約”的市政系統,構筑多元復合、互聯互通的地下空間及市政利用模式。

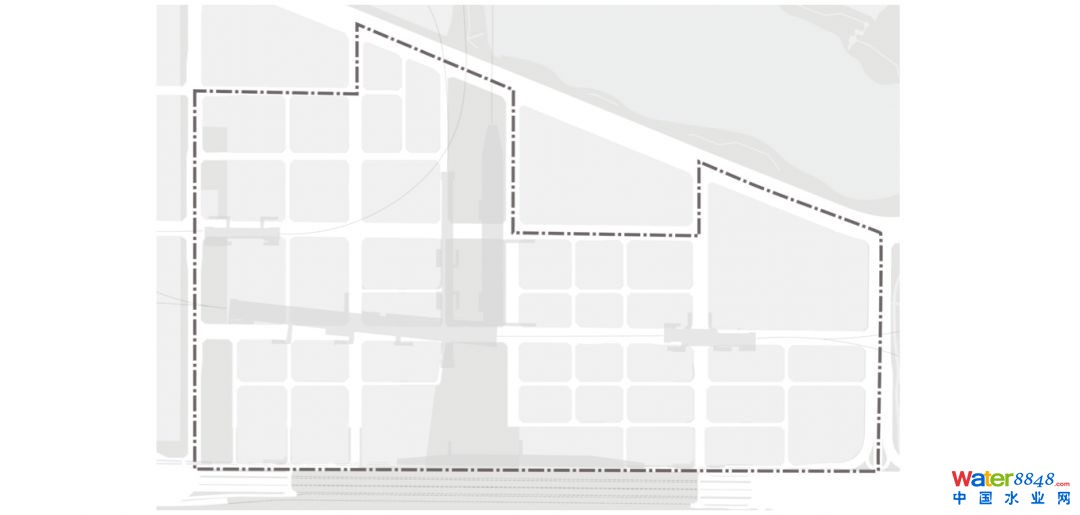

規劃范圍示意圖(圖片來源:項目組繪制)

本次規劃核心范圍用地面積117公頃。項目要求將市政設施盡可能放于地下空間,而由于有多條城市軌道交通規劃經過地塊,同時需布局多類市政設施,故本此工作難點是將環衛設施與其他設施進行協同和避讓。

3.2 規劃目標與原則

根據深圳市“無廢城市”試點建設和生活垃圾分類的相關要求,規劃范圍內生活垃圾分類收集覆蓋率達100%,實現清潔、智慧、高效的收集運輸,打造成為深圳市“無廢城市”建設的標桿示范社區。規劃原則如下:

(1)對標國際一流,推動綠色發展

借鑒日本、新加坡、臺北、香港等地環衛管理理念,對標全球一流標準,將該區環衛工程的建設與中國特色社會主義先行示范區的定位相匹配,積極對接和落實深圳市“無廢城市”建設的要求,推進該片區生活垃圾源頭減量和資源化利用。

(2)堅持統籌協調,優化系統布局

本規劃范圍地塊和地下空間錯綜復雜,需要與各建構筑物、其他市政設施做好統籌協調。同時遵循集約用地的原則,依照集約的用地標準和借鑒國內外案例,優化環衛設施系統布局方案。

(3)善用智慧科技,突出深圳特色

應用試點5G技術、AI識別、物聯網、大數據、智慧監管等科技和產品,提高生活垃圾源頭分類覆蓋率和準確度,加強收集運輸過程的環境污染控制和全過程監管,提升環衛作業的穩定性和智慧化水平,創建智慧環衛場景應用的先進模式。

3.3 生活垃圾產生量預測

本次規劃采用人均指標法進行預測,預測公式如下:

Q= R × q × e ×10

式中 Q為生活垃圾日產生量,t/d;R為規劃區人口規模,萬人;q為日人均生活垃圾產生量;e為垃圾產生量變化系數。

本區域規劃服務人口為18-22萬人,市政設施規劃按上限考慮,即服務人口為22萬人。人均生活垃圾產生量與區域社會和經濟水平有一定的相關關系,區域經濟發展水平越高、消費水平越高,人均產生量越大。目前深圳市人均垃圾產生量為1.4千克/人·日(按常住人口折算),按照“無廢城市”試點建設的路徑發展,源頭減量和綠色生活理念逐步普及,人均垃圾量可維持現有水平;根據《城市環境衛生設施規劃規范》,日人均生活垃圾產生量經驗指標(0.8-1.8kg/人·d);加之該區域主要為商務辦公和商業區,職住分離比例較大,人口流動性較強,因此取1.4千克/人·日作為人均產生量預測指標,產生量變化系數取1.2。最終垃圾產生量=22 × 1.4 × 1.2 ×10 =370噸/日。

3.4 設施規劃方案

(1)整體環衛設施規劃

規劃逐步建立嚴格的垃圾分類投放、密閉收集、清潔高效、智能便捷的收集運輸系統。根據《深圳經濟特區生活垃圾分類管理條例》(送審稿)規定,深圳將在全市實行易腐、可回收、其他和有害垃圾四分類,因此本區域的分類模式也應遵循四分類模式。

生活垃圾轉運站規劃布局圖(圖片來源:作者繪制)

為使本區域實現垃圾分類收集全覆蓋,規劃布局東、中、西3座地下智能垃圾轉運站。涵蓋轉運的垃圾類別有易腐垃圾、其他垃圾、再生資源(含可回收垃圾)、大件垃圾等。其中1#和2#轉運站在綠地地下獨立占地建設,3#附建于地塊規劃建筑地下。

生活垃圾轉運站覆蓋范圍圖(圖片來源:作者繪制)

片區生活垃圾轉運站規劃一覽表(圖片來源:作者繪制)

(1)真空管道收集規劃方案

▪ 覆蓋規模與分類口設置

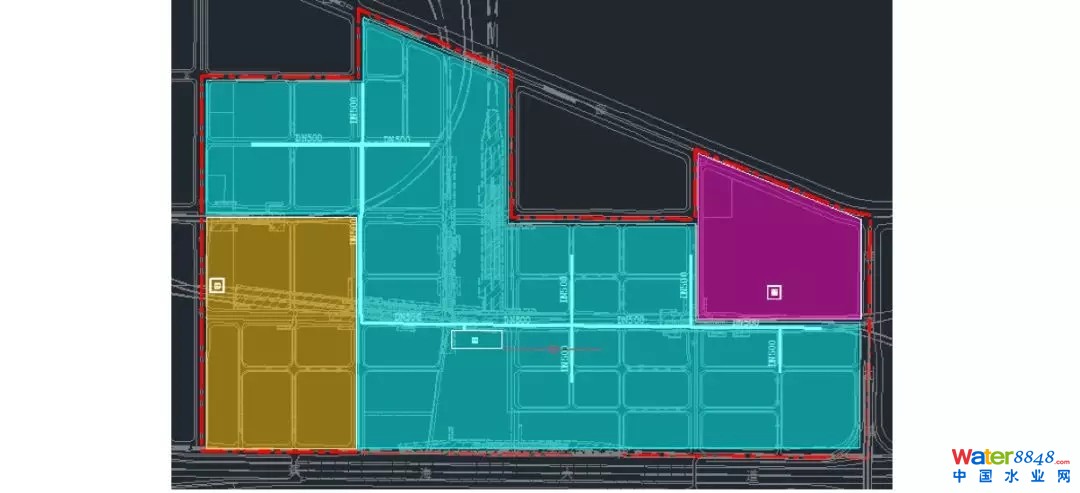

通過對比已出讓地塊和未出讓地塊,以及對規劃路網進行管道敷設適宜性分析,得到適宜覆蓋真空管道收集系統的未出讓地塊面積達22公頃,可涵蓋80%的未出讓地塊(不計綠地),覆蓋規劃建筑面積約235萬平方米。通過面積比例和大致服務人口的分布,預測覆蓋區域產生的生活垃圾量為100t/d。

根據深圳將在實行的四分類模式,考慮到本規劃區域用地性質和人群特點,在樓層內可設置易腐、可回收、其他三類真空管道投放口,有害垃圾每單元獨立設置收集儲存點。其中易腐垃圾指住宅區產生的家庭廚余,以及辦公區產生的食物垃圾。

▪ 真空管網規劃

本次規劃在規劃范圍內部分試點覆蓋垃圾真空管道收集系統,選取未出讓地塊作為考慮試點的范圍。根據轉運站布局情況,適宜以1#智能垃圾轉運站作為真空管道收集系統的中央收集站,并以此為中心,考慮覆蓋范圍,規劃布局如圖所示。

真空管道管網規劃圖(圖片來源:作者繪制)

根據相關工程經驗和經濟適用性考慮,由中央收集站外延的真空管道一側不宜超過1.5公里。規劃水平真空管道(干管)總長2.6公里,預留管徑敷設規格是DN500,埋深1.2~1.5米,并在擬覆蓋地塊側預留支管接口。水平真空管適宜敷設在人行步道;若人行步道條件不允許,在車行道則適宜敷設在兩側,便于檢修。

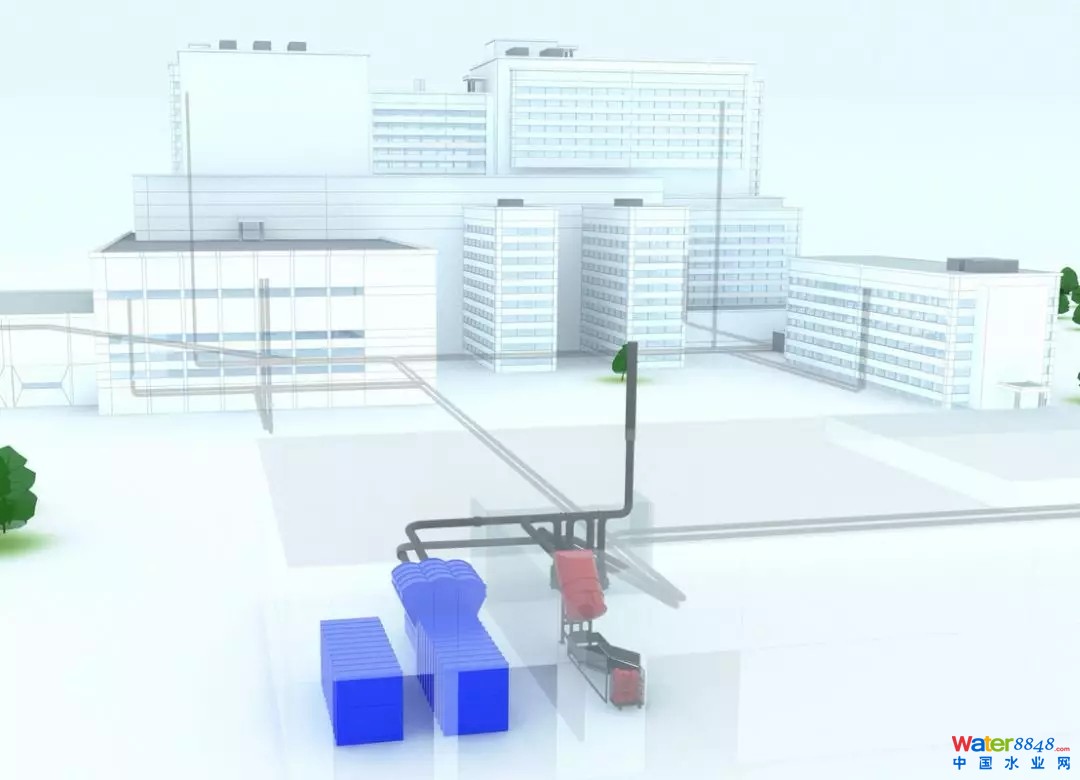

垃圾真空管道收集系統管網概念性布局透視圖(圖片來源:網絡)

在建筑內部,每處投放口設置易腐、可回收、其他三類投放口,每處投放口連接的豎管只需要設置一根,管徑預留為DN500,通過智能控制各類垃圾儲存節與轉向閥的對接,實現分類收集。

管網吊頂布設實景圖(圖片來源:項目組拍攝)

▪ 中央收集站規劃

工程經驗表明,一套真空管道收集系統的適宜負荷為25d/t。本區域規劃真空管道收集系統收集規模達100d/t,因此需要4套系統。根據深圳市壹方中心、天津中新生態城等案例經驗,一套帶分類的系統其中央收集站的占地為400~500平方米,即需要在1#智能垃圾轉運站預留1600~2000平方米作為真空收集系統的中央收集站。

中央收集站內部實景圖(圖片來源:項目組拍攝)

▪ 室外投放口規劃

在未出讓地塊的室外公共建筑區域,每個地塊至少設置2處室外投放口,便于居民或路人也可實現密閉分類投放。

對于水平管道沿線兩側的已出讓地塊,可考慮在室外地面一層設置投放口,通過支管與水平主管銜接,實現下樓分類投放。

室外投放口(圖片來源:項目組拍攝)

結語

垃圾真空管道收集系統經過多點發展,已經能滿足前端垃圾分類和密閉化收集的需求,對應用范圍內的環境改善有較大的幫助,同時能提高區域智慧化環衛作業水平。通過應用和規劃案例總結,可知該系統要真正落地并發揮最大優勢,需在前期規劃中做好設施規劃設計工作,水平真空管網需與市政管線、地塊內部設施和建筑協調,同時需要對中央收集站進行規劃布局和用地指標確定,并建議將其下沉,充分利用地下空間,與管網相銜接。

參考文獻:

[1]鄭福居.中新天津生態城生活垃圾氣力輸送系統收集站多元化建設模式探索[J].環境衛生工程,2016,24(04):89-90+93.

[2]孟凡輝.北京未來科學城垃圾氣力管道收集輸送工程分析[J].北京規劃建設,2018(04):121-125.

作者

關鍵, 西南交通大學環境工程碩士,現就職于深圳市城市規劃設計研究院

唐圣鈞,畢業于同濟大學環境工程專業,深圳市城市規劃設計研究院副總工程師、可持續發展研究中心主任

編輯、排版 / 陳程

①凡本網注明“來源:《中國給水排水》”的所有作品,版權歸《中國給水排水》雜志社所有,未經本網授權任何單位和個人不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品,違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。

②凡本網注明“來源:XXX(非《中國給水排水》)”的作品,均轉載自其它媒體,僅供分享不作商業用途,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如原版權所有者不同意轉載,請聯系我們(022-27835520),我們會立即刪除,謝謝!