粵港澳、京津冀、長三角等地區作為高度城市化區域,面臨水環境承載能力降低、面污染負荷通量升高、產污布局不合理和不協調、涉水公共突發事件風險和損失加劇等問題。作為高度城市化典型區域,深圳在水綜合治理方面先行先試、成效顯著,為助力粵港澳大灣區建設發展提供了水環境治理的深圳經驗。

粵港澳大灣區的規劃建設既是貫徹落實國家“一帶一路”戰略,也是廣東省深化改革開放的重大舉措。灣區的建設勢必會形成高度城市化的地區和城市群,進而會對水資源、水環境提出更大需求和壓力。要實現保護與發展的協調友好,按照習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的生態文明思想綜合治理水環境,實現一流灣區經濟和一流灣區環境同步的可持續發展。

1.高度城市化的發展趨勢

近年,城市化進程的加速推進是全球發展的共同方向,既帶來人口從農村向城市遷移,也導致經濟社會資源向城鎮區域集聚。根據聯合國《World Urbanization Prospects:The 2018 Revision》報告顯示,截至2018年年末,全世界有55%的人口生活在城市中。經過近40年的發展變遷,中國的城市化率從1978年的不足18%發展到現在的接近60%,超越了世界平均水平,預測到2050年將達到78.3%。

高度城市化讓城鎮群成為人口集聚和城鎮化發展的重要載體。以水系為紐帶形成的流域城鎮群,是基于江河湖海流域自然生態單元的城鄉建設用地分布的典型空間格局,其分布形態深刻影響著區域經濟發展和國家戰略方針。粵港澳大灣區所在地——珠三角城市群是中國高度城市化進程中最為典型的區域之一。經過40年發展,珠三角從一個典型的桑基魚塘農業地區,經過鄉村工業化、城市工業化轉型,逐漸建設成創新型、全域城鎮化的城市群發展模式,其城市建成區已經達到或超過世界先進國家與地區的城鎮化用地占比。

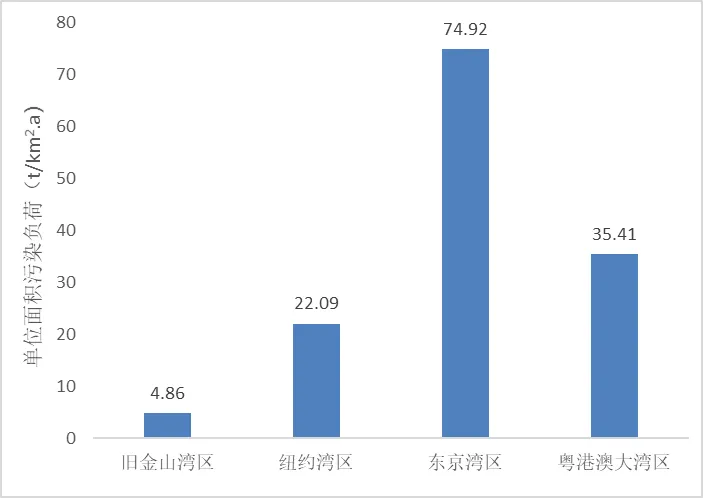

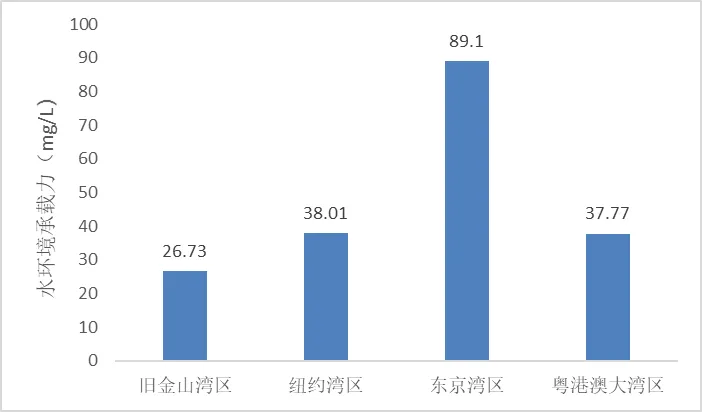

但是,隨著經濟社會的快速發展,人口數量不斷增加,高度城市化地區呈現過度開發、拓展空間局促、計劃指標有限、占補平衡困難的嚴峻形勢。在此背景下,學習和借鑒世界高度城市化地區先進成功經驗,成為粵港澳大灣區建設發展的重要舉措。高度城市化深刻地改變了流域水文系統結構、過程和功能,加劇了區域水循環退化,伴隨著洪澇災害、水資源稀缺、水污染和水生態退化等嚴峻水問題。(1)區域水環境承載壓力增加和單位面積污染負荷通量升高世界先進國家經驗表明,城市化進程會導致區域污染負荷增長和水環境污染加劇。通過優化污徑比方法對東京灣區、舊金山灣區、紐約灣區、粵港澳大灣區的水環境承載力進行定量分析,得出水環境承載壓力(以CODCr為代表性指標)和單位面積污染負荷通量數據。研究表明,就水環境承載壓力和單位面積污染負荷通量而言,舊金山灣區最小,東京灣區最大;粵港澳大灣區接近紐約灣區,但人均GDP卻與其他灣區存在較大差距。在城市化進程和經濟發展的持續推動下,粵港澳大灣區的污染負荷總量會持續增加,水環境壓力將持續增長。

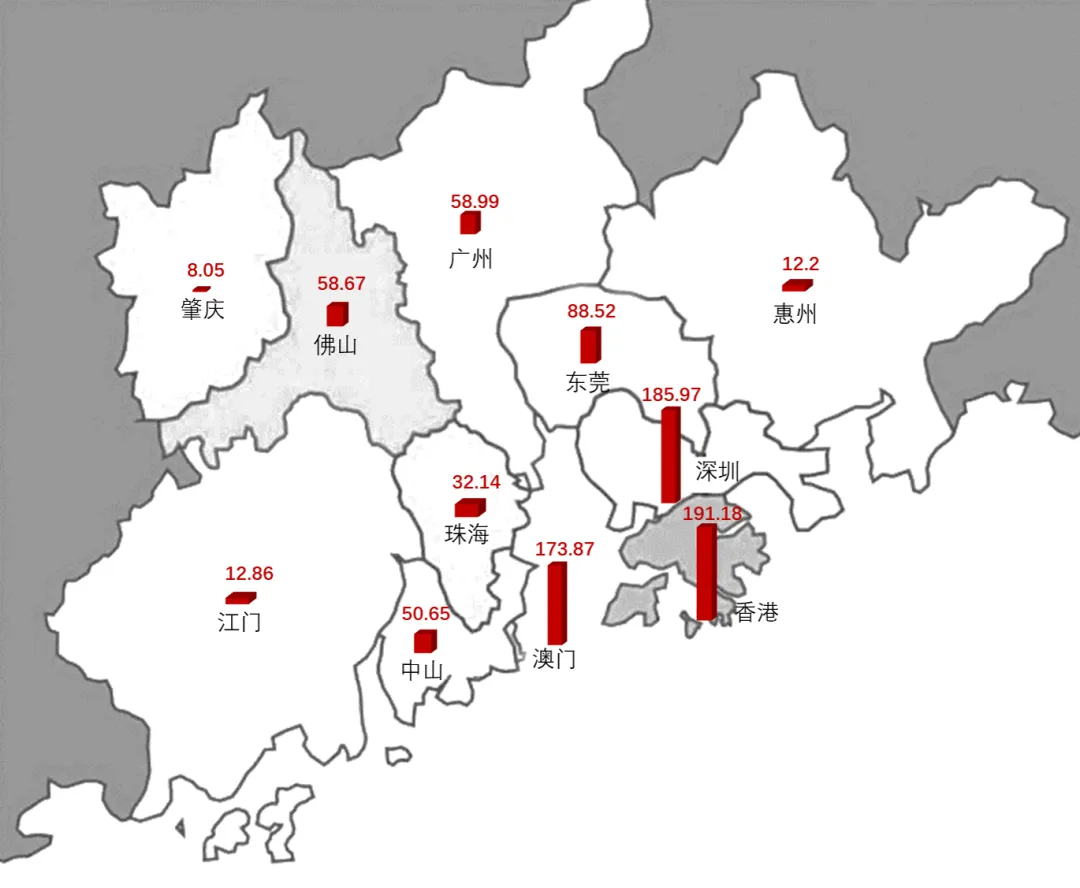

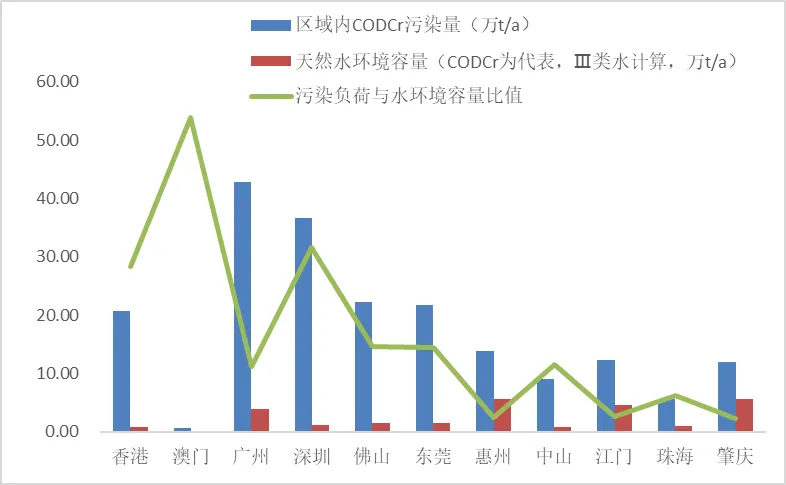

污染負荷解析與水環境容量核算是識別流域污染控制優先區域的重要手段和關鍵技術。粵港澳大灣區11個城市的天然水環境容量差異較大,其中惠州、肇慶、江門和廣州較高,佛山和東莞等居次,香港、中山、澳門最低。通過對每個城市的面污染負荷計算,香港、澳門、深圳3個城市的污染負荷最高,東莞、廣州、佛山和中山次之,其他城市較小。綜合分析水污染負荷與水環境容量分布比例,得出澳門、香港和深圳的比值最高(28.28~53.90),東莞、廣州、佛山和中山居次(11.16~14.56),惠州、江門、肇慶最低。由此可見,粵港澳大灣區中經濟較發達城市的水污染負荷較高,但水環境容量較低,而經濟欠發達城市污染負荷較低。

▲粵港澳大灣區典型城市面污染物負荷(注:珠海、中山兩市名稱數字皆應對調)

近年,全球災害40%來自于洪澇災害,影響人口達到2700萬人,損失達到210億美元,城市化地區損失較大。此外,城市水污染造成的事故和損失也觸目驚心。

環境法律體系是政府、企業和民眾等利益相關者維護區域生態環境安全的重要保障。20世紀60年代,紐約灣區哈德遜河因大量未處理廢水排放入河,造成魚類大量死亡,引起社會各界的強烈反響。市民以保護哈德遜河為契機,推動政府在1972 年頒布《清潔水法案》,引入社會各方機構合作治理,實現灣區環境的持續改善。1961年舊金山灣區公民組織發起“拯救灣區”活動,推動聯邦政府及州政府通過并實行《清潔水法案》《史蒂文斯漁業養護與管理法案》《加利福尼亞波特科隆水質控制法案》等,水環境逐步好轉。20世紀50—60年代,日本東京灣區發生了嚴重環境危機,由市民推動、各界參與,政府陸續頒布《公共水域水質保護法》《水污染防治法》《自然環境保護基本法》《環境基本法》等,歷經數十年嚴控污染排放,生態環境逐漸得以修復。

1.水綜合治理的一般性思考

世界先進灣區的治理歷程和經驗總體有三大特點:一是環境保護法律和規章制度的頒布與執行,二是公眾參與及區域間合作,三是生態修復與保護。

水的綜合治理涵蓋工程技術和生態學、行政管理以及公共管理學與政治學三個層面,以保障防汛安全、完善水源供給、提升人居水環境、強化公共服務等為目標開展水務建設和管理工作。同時,水的綜合治理通過對水的綜合管理及可持續利用,以期滿足日益增長與多樣化的需求,實現人和水的和諧共生,促進經濟、社會及生態環境的可持續發展。因此水的綜合治理要重視水務規劃統領地位,積極推進水務管理精細化,制定和調整相關法律法規作為保障,全面促進水務領域先進應用技術的集成推廣,并積極鼓勵公眾廣泛參與,彌補政府管理不足,從規劃、管理、法規、技術和社會參與多維度推進水綜合治理,全面保障水務可持續發展。

以水生態文明建設為指引、以保護與發展相協調為目標,從政策管理、技術應用和社會推廣三個層面,覆蓋水生態文明建設的全要素,用科學方法論制定十項水的綜合治理策略。一策:流域統籌,系統治理。傳統治水以行政區劃為邊界,對河道進行分級、分側、分段治理,帶來干支流、左右岸、上下游、陸上水上相割裂,治水碎片化。高度城市化區域通過流域管理,強化治理的系統性,統籌水資源、水安全、水環境、水生態、水文化“五位一體”各項任務,有效銜接地下綜合管廊等城市基礎設施建設規劃,全面開展治水提質工作。二策:統一標準,一體推進。針對重點片區、城市中心區和郊區等存在治水不同步和區別治水的問題,以國際發達城市為標桿,制定一批與城市安全發展需求相匹配的技術標準,破解區域之間、部門之間各自為戰的問題,統一區域范圍內的水務規劃、建設和管理標準,高起點推進一體化治水。三策:雨污分流,正本清源。雨污水管網與城市建設發展未同步推進,重地上、輕地下,導致污水收集處理率低,部分污水甚至直排入河。對新建片區、城市更新區嚴格執行分流制,老舊片區逐步有序實現雨污分流。以立法和創新制度為保障,發動社會力量,啟動全面的排水管網完善行動。實施過程中優先選用對周邊干擾小的施工方案,避免全面開挖,減少對城市的影響。四策:分片實施,聯網提效。針對主次干管優先、支管網和小區管網滯后帶來收集不到污水、投入產出不匹配的問題,推進管網分片建設,實現“建設一片,見效一片”;加快分片完善,打通“最后100m”,盤活存量,建好增量,同步推進“償還歷史欠賬與杜絕新增錯接亂排”,解決污水管網建設滯后、歷史欠賬多的突出問題,保障污水有效收集。五策:集散結合,提標擴容。針對偏遠、分散區域無處理設施和舊改片區污水增量過大而周邊污水配套設施難以擴容的問題,因地制宜建設污水就地收集、就地處理和就地回用的街區式水系統、一體化模塊化污水凈化裝置、人工濕地等分散處理設施,解決污水直排、存量和增量污水處理的問題。針對污水處理系統布局存在區域性不平衡的問題,新、擴建污水處理廠以完善污水處理廠布局。結合水環境承載力及水環境需求,推進現有污水處理廠提標改造,降低出水對排放水體的沖擊,提高水資源利用率。水源保護區或跨界河流流域內污水廠優先實施。開展廠網匹配性研究,適應性調整污水處理工藝。六策:海綿城市,立體治水。城市開發建設中的地面硬化、水面減少等水文條件改變,增加了內澇風險。通過積極推行海綿城市建設模式,加大城市雨水徑流源頭減量的剛性約束,充分利用公園、綠地等地上、地下空間,建設綠色、灰色的雨水基礎設施,形成表層、淺層、深層的排水體系,打造“滲、滯、蓄、凈、用、排”有機結合的水系統,緩解城市內澇。七策:清淤治違,暢通河渠。在快速城市化、工業化進程中,河道空間被侵占,部分河道甚至被覆蓋成暗涵,沿線排放口難以管理、雨污分流難度大,在帶來污染的同時也存在洪澇問題,部分暗涵上蓋物甚至存在傾斜、倒塌的安全隱患。對此,專項治理擠占、覆蓋河道的違法行為,有序推進暗涵化河道“復明”;嚴厲打擊偷排泥漿、非法養殖等涉水違法行為,強化水環境管理;嚴格水土流失監管,實施河道、水庫、管網等清淤。八策:以水定地,控污增容。強化城市規劃建設以水資源、水環境承載力為約束,以水定地、以水定城。飲用水水源保護區內嚴控人口和建設規模增長,杜絕新建污染項目。注重城市開發、市政設施建設的科學性和生態化,提升城市水環境容量,既解決好存量污染的治理,又為城市的增量污染預留足夠防治空間,實現保護與發展相協調。九策:引智借力,開放創新。通過全面開放水務市場,引進國內外科研院所、跨國企業、上市公司等助力區域綜合治理。大力推進市場化改革,創新投融資方式,以流域為試點項目打包推進,在降低治水成本的同時全面提升治水質量。高標準規劃建設信息化、智能化、標準化的水務綜合管理信息平臺,實現“智慧水務”,提高水務綜合管理水平。十策:防搶結合,公眾參與。通過推進建管并重,在加快河道綜合整治及完善水庫、河道堤防、水閘泵站工程體系的同時,進一步健全完善應急指揮救援機制,加強搶險物資儲備和隊伍建設,提高應急響應和處置能力,解決防洪達標、水質提升、生態修復等問題。打破“政府干、群眾看”的實施方式,充分發揮人大代表、政協委員、媒體的監督作用,發動社會力量,形成治水合力,興起全民治水的新氛圍。一要加快完善排水管網建設。實施市政干支管網完善及小區、工業區等的正本清源工程,優先推進水源保護區、新建片區、城市更新區、城中村、重點舊城區的管網建設。片區管網分別打包項目,統一進行設計、建設、管養和維護,建成“用戶—支管—干管—污水處理廠”的路徑完整、接駁順暢、運轉高效的污水收集系統。二要加強對管網工程的設計質量和實施質量的有效監管,包括加強管材選擇管理及質量抽查,管理部門要對管材選擇提出明確要求,杜絕使用不合格管材;嚴格控制溝槽回填、閉水試驗等關鍵環節的工程質量;全面推行新建管道內窺檢測,內窺檢測合格后方可竣工驗收。一要完善污水處理廠布局。在水源保護區、重點建設片區及舊改區等,結合片區開發建設的需求及污水增量情況,新建或擴建污水廠。二要加快污水處理廠提標改造。分析區域水環境容量及環境需求,對已建污水處理設施進行提標改造,出水標準達到一級A及以上。三要建設分散應急處理設施。針對管網盲區和瓶頸區,建設分散應急處理設施快速解決水污染問題,集散結合地構建完善的污水處理體系,高標準、全覆蓋處理污水。四要完善污泥處理處置。推行污泥污水廠內減量化,將污泥深度脫水處理作為污水廠的處理環節,強化污水廠運營企業“泥水并重”處理的責任;推進末端處置資源化。一要加強飲用水水源保護。劃定生態保護防線,建設隔離圍網,推進入庫支流綜合治理,加快水源保護區范圍內雨污分流改造,開展生態修復等,提升飲用水水源水質。二要加快河流綜合整治。制定“一河一策”的詳細規劃和實施方案,因河施策,實施河流的防洪排澇、水質改善、生態景觀等方面綜合治理,每半年向社會公布治理情況。加強排水管網建設和面源污染控制,基本消除河流黑臭水體。三要嚴控新增黑臭水體。杜絕新建項目和城市更新項目未具備排水條件的就進入開發建設階段,避免新增黑臭水體。將水務部門和相關區政府作為建設項目聯審會列席單位,對周邊排水管網配套情況提供意見;增加水務部門作為土地招拍掛委員會成員,參與招拍掛土地出讓方案的審議工作。重點是加快防洪排澇設施建設。整治嚴重威脅市民生命財產安全、嚴重影響群眾出行的內澇點和易澇區,提前謀劃建設一批重點項目;建立預警預報系統,完善應急響應機制,構建與城市發展定位相適應的防洪減災工程體系。一要制定規劃及標準。編制海綿城市建設相關規劃,作為海綿城市建設的綱領性文件。研究制定海綿城市建設、施工、維護、運營的相關標準,指導海綿技術措施的應用。保護河流、湖泊、濕地、坑塘、溝渠等水生態敏感區,在城市開發建設活動中盡量維持開發前的水文特征。二要推進海綿設施建設。在重點開發區域、城市中心區及更新改造區以建筑、小區、道路等為載體,建設綠色屋頂、植草溝、生物滯留槽等海綿體,有序開展“海綿城區”建設。在政府投資的市政道路、公園、大型公共建筑、易澇區治理、河流綜合整治、飲用水水源保護區綜合治理等項目中,強制落實海綿城市建設要求。在公園、綠地等有地下空間的區域,結合地下空間規劃建設地下雨水調蓄池等,實現雨水資源有效利用。結合公園建設、河道整治,建設景觀湖體等滯洪設施。一要控制源頭減少污染物排放。推動經濟結構轉型升級,從源頭上控制增量污染。實施最嚴格水資源管理制度,推進節水防污減污,建立水源風險防控應急機制。推進垃圾減量分類處理,加強垃圾、糞渣等城市面源污染物收集、運輸、處理處置全流程監管整治,最大程度削減入庫、入河、入灣污染負荷。二要強化排污主體責任,優化污水設施管理。嚴格實施排污申報和許可證制度,排污單位必須達標排放并對其排放污染物的行為以及造成的環境污染和生態破壞承擔責任。優化網、廠、泥運行管理制度,深化設施精細化管理,有效降低污水污泥處理處置風險。三要健全水環境監測網絡。完善污染要素監控系統和排水管網GIS系統等平臺,推進管網水質在線監測。加強排放口排查,對排放物進行定期抽樣檢測。加強對污泥處理處置廠周邊水、氣、土壤等本底值及作業影響的監測。一要清拆已有違建,推進暗渠復明工作。全面清拆河道兩岸已建的影響行洪違章建筑。結合城市更新,兼顧城市濱水空間建設,逐步推進暗涵化河道“復明工程”。二要嚴厲打擊及依法查處水事違法行為。開展水政執法專項行動,嚴厲打擊河道管理范圍內違法建設、破壞水環境和防洪安全等違法行為。以地鐵、大型建筑工地為重點,嚴格查處排水違法行為。以重點市政工程、城市開發建設項目為重點,依法查處水土保持違法行為。一要開放水務市場,推進市場化改革。引進國內外一流水務、環保、市政等科研、規劃、設計、建設、運管隊伍,制定流域綜合治理方案,形成“一域一策”。通過創新投融資模式,促進多元投資,加快水價改革,發揮好價格的杠桿作用,推進市場化改革,增強治水活力。二要構建智慧水務。實施數字水務工程,推進“互聯網+水務”智能平臺建設,建成水務大數據和云服務平臺,實現水庫、管網、河道等的自動監測、綜合管理及預測預警。三要制定法規、標準。建立完善地方標準體系,在重點流域、重點區域、重點行業執行指標更完善、要求更嚴格的地方污染物排放標準。一要成立技術方案及流域協調組。由水務部門牽頭,對流域內的治水規劃、建設和運營監管過程中存在的問題進行統籌協調,會同各級政府提出解決方案,落實責任部門,組織治水提質項目中重大技術方案論證,審查重大專項實施方案。二要完善治水工作機制。健全城市排水防澇工作機制,加強“三防”指揮、預警及聯合處置能力,建立水污染防治執法聯席會議工作機制,制定風險防范措施,建設應急保障體系等。制定河道管理條例等相關政策法規,落實和保障設施用地。加大地下空間豎向規劃的協調力度,為排水系統的完善和提標預留通道。

一要強化組織保障。設立指揮部及專項工作小組等,統一領導、統籌、協調各項治水工作。二要下移工作重心。明確各項事權,充分發揮各級治水機構的能動性,各司其職,積極推進治水工作。三要加強考核督辦。建立健全考核制度,加強治水考核,提升各職能部門的工作成效。四要鼓勵公眾參與。搭建公眾參與平臺,調動大眾參與的積極性和能動性,形成全民參與的良好治水工作氛圍。

1.深圳治水的難點

經過多年的治水基礎設施建設及強化涉水管理,深圳市取得了治水的階段性成效,但水環境仍出現了各種不同的新瓶頸問題。

一是水體黑臭嚴重,環境承載力難以為繼。經2015年排查,深圳市共有159條黑臭水體,占全部河道的50%左右,嚴重影響國際化現代化創新型城市的創建。存在的大量黑臭水體成為深圳市發展的“城市之殤”。深圳市的河流為雨源型河道,缺乏清潔的生態補水水源,隨著人口持續增長及水環境污染的加劇,水體水環境容量呈現危機狀態,嚴重影響深圳的可持續發展。二是城市內澇頻發,風險防御能力較弱。近年,由于極端天氣多發頻發,深圳市已建防澇設施的治澇標準為10年一遇~20年一遇,低于國家現行50年一遇的標準;現狀雨水管網的建設標準為1年一遇~5年一遇,低于國家現行3年一遇~10年一遇及以上的標準,更遠低于國外發達地區10年一遇~100年一遇的標準,造成城市內澇積水情況多發頻發,影響居民的生產生活,成為深圳市發展的“心頭之患”。三是管網缺口較大,雨污分流改造任重道遠。根據管網建設梳理,深圳市未來仍需建設約6000km排水管網,時間急,任務重。管網缺口已經成為深圳水系統的“嚴重短板”。深圳市雨污混流仍非常嚴重,雨污分流比例較低。正是由于雨污混流現象,污水直排入河,帶來河道水環境惡化并形成黑臭。四是水資源短缺,水質存在安全隱患。深圳市用水量需求大,供水水源主要由境外引水和本地調蓄水庫組成,其中全市需水量的80%以上來自東江引水。據監測,東江來水的部分指標(總氮)部分時段超標,本地的自產水因為入庫支流污染也嚴重威脅著水庫水質安全。水資源的保護與城市的發展矛盾較為突出,水源外向依賴度高已經成為深圳市的“發展之憂”。五是管理體制機制不健全,監管效果不理想。深圳市約有4億m2的違建,面積約占總建筑面積的40%。違建區域內的排水設施難以配套,且基本由沒有專業隊伍的物業公司管理,部分甚至為無人管理的狀態,導致城市水環境問題越來越嚴重。違建區域內的排水設施管理和規劃成為深圳水系統的“管理盲區”。此外,全市的排水管網還存在建設管理多頭的現象,且市、區排水管理機構不健全,力量薄弱,難以達到有效監管。

▲深圳市龍崗河違建“水上龍宮”拆除

2.實踐與成效

針對高度城市化的普遍水問題及深圳市的具體治理難點,結合階段的治水歷程,采用高度城市化水的綜合治理方法和治理行動,深圳市編制了《深圳市貫徹國務院水污染防治行動計劃實施治水提質行動方案》和《深圳市治水提質工作計劃(2015—2020年)》。“行動方案”是全市貫徹國家《水污染防治行動計劃》的綱領性文件,側重于全面系統提出長期的治水工作要求。“工作計劃”側重于制定未來五年的治水工作任務,明確提出“一年初見成效,三年消除黑澇,五年基本達標,八年讓碧水和藍天共同成為深圳亮麗的城市名片”的工作目標。“一年初見成效”即要求完成深圳灣沿灣排污口整治,深圳河灣水質感觀明顯改善,茅洲河中上游段部分水質指標基本達到Ⅴ類,消除中心城區主要內澇點,健全治水機制,治水提質攻堅戰全面鋪開,各區示范項目取得實效,市民感受明顯變化。“三年消除黑澇”即要求完成主要內澇點治理及重點區域的污水廠新/擴建,逐步推進雨污水完善工程、河道綜合治理工程及入庫支流治理,實現全市萬元GDP用水量下降到12m3;58座飲用水水源水庫水質達標率達100%;主要建成區消除黑臭水體,深圳灣、前海水質明顯改善,深圳河、茅洲河重點河段主要水質指標基本達Ⅴ類,觀瀾河、龍崗河、坪山河重點河段主要水質指標基本達Ⅳ類;基本消除城市內澇風險。“五年基本達標”即要求完成雨污水管網完善、河道綜合治理、污水廠提標改造、水庫生態修復及再生水管網建設等,實現萬元GDP用水量下降到10m3;飲用水水源水庫水質達標率穩定在100%;茅洲河、深圳河、觀瀾河等跨市跨界河流水質指標基本達到考核要求,全市水環境質量總體改善;達到城市防洪排澇設防標準。“八年讓碧水和藍天共同成為深圳亮麗的城市名片”即要求通過進一步建設完善管理機制和管理機構、提升管理水平等,實現全市水生態環境質量全面改善,生態系統實現良性循環。

截至2019年年底,深圳市159個黑臭水體、1467個小微黑臭全面消除黑臭,新排查發現153個小微黑臭水體也已同步整治消黑,實現全市域消除黑臭水體。五大干流考核斷面全部達到地表水Ⅴ類及以上標準,大沙河、坪山河等一大批河流成為城市新的風景線。全市已發現內澇點基本解決,內澇應急響應能力及處置成效喜人。基本補齊了雨污分流管網、污水處理能力的歷史欠賬,其中新建污水管網約6200km,新、擴建污水廠約140萬t/d。全市用水總量控制在20.62億m3,萬元GDP用水量下降至7.93m3,全國領先。涉水管理的法律法規有所突破,管控水平、執行力度均有較大提升。深圳的“治水成效”從政策管理、技術應用和社會推廣三個層面共形成十大亮點。第一,實現流域為單元的水綜合治理治水機制,突破行政轄區界限。在流域為單元的治水機制上,又探索組建以流域為單位的管理機構。落實流域統籌、技術支撐和監督檢查,推動流域治理問題在一線解決。第二,通過系統治水,突破傳統方式“九龍治水”的桎梏,一次性解決河流水資源配置、水安全防御、水環境治理、水生態修復和水文化建設問題,避免重復建設,實現“五位一體”的治水、管水創新思路。同時,統籌推進“廠、網、河、站、池、泥、源”的一體化治理模式,實現上下游聯動、左右岸兼顧、水里岸上協同,確保治水效果最優。第三,因地制宜建立深圳標準,突破一刀切的排放標準。根據深圳雨源性河道環境容量小與生態基流少的特點,提出將水質凈化廠一級A的排放標準的出水指標提升至準Ⅳ類,達到再生回用水標準后全部回補河道湖泊,實現碧水長流。第四,堅持規劃先行,突破土地空間規劃為主體,水務專項規劃為配套的觀念,提出“水系先導”為引領的流域規劃創新思維。通過編制《深圳水戰略2035》《茅洲河等六大流域綜合治理方案》,全面推進規劃方案轉向工程實踐,實現治水融城、以水定城。第五,統籌構建新型水資源格局觀,突破傳統只考慮生產、生活用水的舊思維向生產、生活、生態用水并重的新觀念轉換。水資源的規劃革新將生產、生活用水從“以需定供”向“以供定需”調整。本著“好水好缸、優水優用、資源統籌、分區處理”的總體原則,將非飲用水水源水庫向河道生態補水。對飲用水水源水庫進行“多水統籌”,結合生態庫的調蓄和凈化功能,實現水資源的最優配置與合理利用。第六,通過落實廣東省開展“萬里碧道”的建設要求,統籌治水、治產、治城,融合生產、生活、生態,突破從治水投入向治水產出的蛻變。碧道建設踐行了“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,在水清岸綠景美的基礎上,塑造特色景觀,吸引高端產業,優化空間布局,提升城市價值。

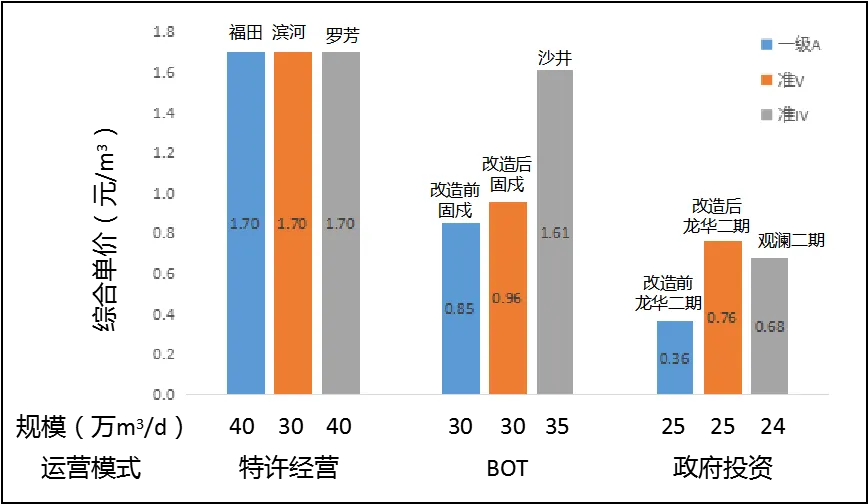

第七,從政府治水向全民治水轉變,突破“政府干、群眾看”的被動形式,建立全民參與、共治共享的治水模式。政府邀請了國內外一流專家學者成立“治水提質技術聯盟”,聘請兩院院士作為技術顧問,為深圳治水工作獻計獻策。首創“民間河長”護水行動,組織護河志愿者、“河小二”等民間群體巡河管理,發揮社會力量,形成治水合力。第八,推行全流域治理、大兵團作戰的建設模式,采用EPC和EPC+O總承包方式,突破了干支流不同步、分階段治理、碎片化施工的弊端,實現項目整體推進快、質量把控好、廉政風險小的效果。第九,創新排水管理體制機制,首推小區排水設施專業化管理,突破最后一公里管理盲區,修編《深圳市排水條例》,頒布《深圳市排水管理進小區實施方案》。利用特區立法政策,厘清環保、水務、城管、住建、街道等單位管理權責,將排水管網和排水戶納入街道網格管理,落實主管部門對排水管網運營單位考核要求。第十,落實“節水型城市”的建設要求,突破水質凈化廠傳統建設方式,引入市場競爭機制,建立特許經營、BOT、政府投資等多元市場化運營模式。運營企業通過引進先進技術,實施管理提標,出水標準從一級A提升到準Ⅴ類或準Ⅳ類,出水價格舊廠不高于2.0元/m3,新廠不高于1元/m3。由此,水質凈化廠以較低運營成本保障高品質出水標準,實現從污染負荷向污水資源化利用的飛躍。

深圳治水成效獲國務院督查激勵,成功入選國家城市黑臭水體治理示范城市。茅洲河治理成效被錄入中央電視臺《共和國發展成就巡禮》《美麗中國》專題片。作者/王立新(廣東省水利廳黨組書記、廳長,工學博士,清華大學深圳國際研究生院兼職教授,高級工程師)、王健(深圳市水務規劃設計院股份有限公司副總經理,教授級高級工程師)