中心城區水環境綜合治理方案探索與實踐

來源:UPDIS共同城市 作者:湯鐘 張亮 俞露等

隨著國民生態文明和環境保護意識的不斷提升,對城市水環境提出了更高的要求。中心城區的現狀水環境問題突出,且受到污染來源復雜、建設空間不足等限制,其治理模式不同于常規河道治理。

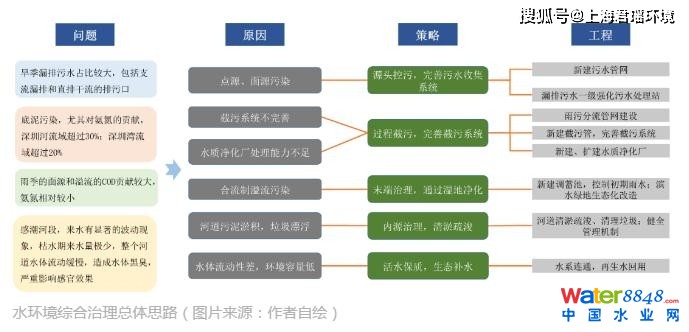

本文以福田區這一典型超大城市中心城區為例,在進行污染物來源量化分析的基礎上,從點源控制、面源削減、內源治理、疏浚活水、暗渠揭蓋、長治久清6個方面構建從源頭到末端的水環境綜合治理方案體系,初步探索了中心城區水環境綜合治理的達標路徑和思路,以期為其他同類型項目提供參考。

深圳市作為超大城市,在不到2000k㎡的土地空間承載了1200多萬常住人口,40多年的快速城市化和高密度開發伴隨著經濟社會的高速發展,強烈影響著城市的結構和功能。下墊面、人口、產業、生態、用水、排水等結構性的時空不匹配帶來了諸如內澇、用水短缺、河流黑臭、親水性差、生態退化等一系列水問題。流域水問題是城市發展中出現的問題,也必須在發展中解決。福田區作為深圳市中心城區,同時也是老城區,人口密度高,土地發展空間受限,建成區面積大,區內城中村問題突出,且城市建設歷史較長,生態破壞遺留問題多且復雜。

近年來,福田區政府高度重視本區的水問題,改善已逐見成效。2011年,福田區被國家環保部授予“國家生態區”稱號,成為全國第一個獲此殊榮的中心城區。目前福田區正在創建水生態文明示范城區,積極推進海綿城市建設,亟需編制流域水環境綜合治理方案對轄區內的水環境進行進一步提升。在深刻剖析問題根源、找出短板、確定工程可實施的基礎上,從流域整體出發,提出流域防洪排澇、水源保護、分流截污、河道整治、生態修復等措施的建設方案和系統協調、智能調度、兩岸共治的管理對策。

一、基礎條件分析

1.1 區位條件

福田區地處深圳版圖的中南部,行政區域面積78.66 k㎡,占全市總面積的4%左右。福田區是深圳市委、市政府所在地,是深圳市的行政、文化、信息、國際展覽和商務中心,及深圳市重點開發和建設的中心城區和交通樞紐中心。《深圳經濟特區總體規劃》中福田中心區的定位不僅是承擔全市行政、文化中心,未來更是要發展為國內重要的金融和商貿中心。

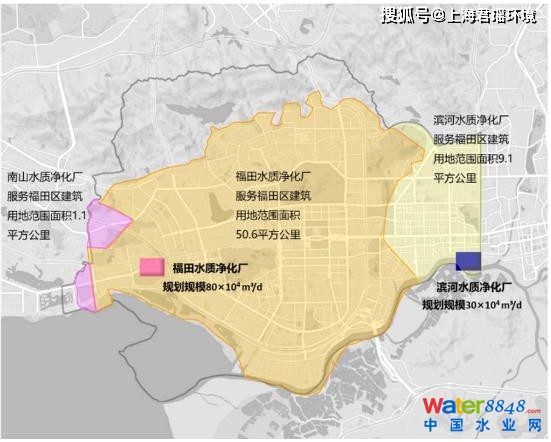

1.2 河道及流域概況

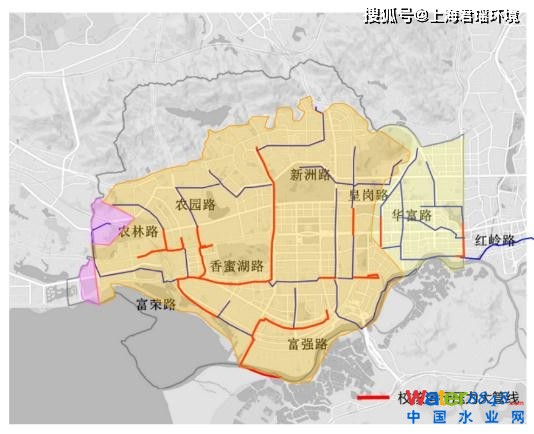

福田區內主要的河流包括:深圳河、福田河、新洲河、皇崗河與鳳塘河。其中,集雨面積大于10k㎡的河流有深圳河、福田河、新洲河以及鳳塘河。包括9個二級排水分區,分別為新洲河流域、福田河流域、鳳塘河流域、皇崗河流域、深圳灣流域、華僑城、荔枝湖流域、筆架山河流域。

根據《深圳市治水提質指揮部關于加快全市黑臭水體治理的通知》及全國黑臭水體名單,福田區共有3條輕度黑臭水體,分別為新洲河(福強路-河口)、福田河(田面村-河口)、深圳河(福田段)。根據深圳市河長制工作簡報,經治理,福田區3條黑臭水體均已消除黑臭。但轄區內河道仍為劣五類水質。

福田區流域劃分示意圖(圖片來源:作者自繪)

福田區流域劃分示意圖(圖片來源:作者自繪)

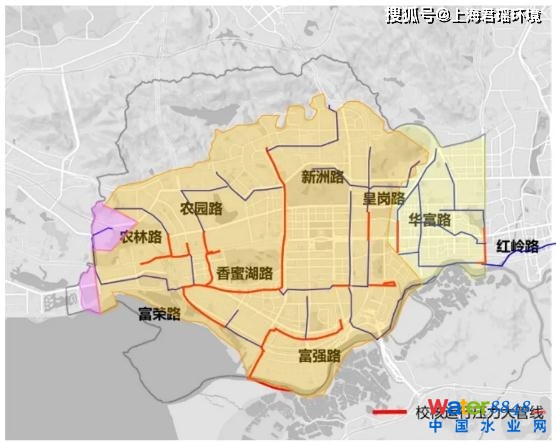

1.3 涉水基礎設施概況

福田區現狀排水體制基本為雨污分流制,僅有少數舊村現狀存在雨污合流管道。雨水經管網收集后就近排入水體。福田區現狀污水收集處理系統已基本穩定,全區可根據水質凈化廠服務范圍劃分為3個系統:一是濱河水質凈化廠收集處理系統,主要收集福田河以東區域污水,排放標準為一級A;二是福田水質凈化廠收集處理系統,主要收集福田河以西區域污水,排放標準為一級A;三是排至區域外的南山水質凈化廠。福田及濱河水質凈化廠的尾水作為河道生態補水水源使用。

福田區及周邊區域水質凈化廠服務范圍(圖片來源:作者自繪)

福田區及周邊區域水質凈化廠服務范圍(圖片來源:作者自繪)

二、問題與需求分析

2.1 現狀水環境問題

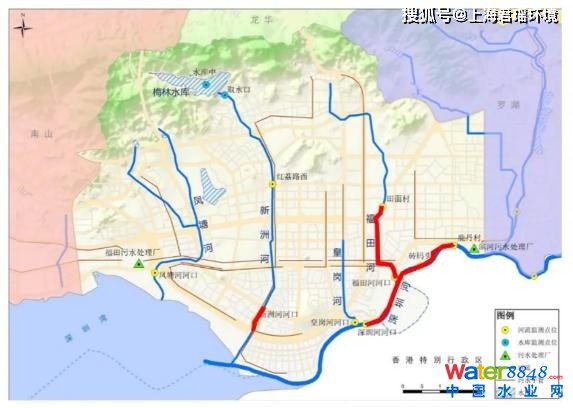

(1)濱河水質凈化廠基本滿負荷運行,部分污水干管運行壓力大

福田區現狀污水主要排至區內的福田、濱河水質凈化廠以及區外的南山水質凈化廠進行處理。濱河水質凈化廠始建于1983年2月,原名深圳市水質凈化廠,是深圳市最早建設的市政污水處理廠。現狀處理規模30萬m³/d,隨著福田區的快速發展,濱河水質凈化廠已基本滿負荷運行。全區現有污水干管約82km,其中19.2km管線運行壓力較大,約占全區干管總長的23%,且局部區域污水管網存在斷頭、老化及管徑偏小等問題,亟待改造。

福田區運行壓力較大的污水干管分布示意圖(圖片來源:作者自繪)

福田區運行壓力較大的污水干管分布示意圖(圖片來源:作者自繪)

(2)河道水質有所好轉,但未得到根本改善,形勢依然嚴峻

福田區存在3條黑臭水體,均為輕度黑臭。經過治理,3條黑臭河流水質均消除黑臭。同時大多數監測斷面河水水質均劣于地表水V類標準,距離水功能區劃目標仍有差距;福田區河道暗渠化比例較高,占49.2%,暗渠中污水截排系統不完善,會造成一定的污染。

福田區黑臭水體分布圖(圖片來源:作者自繪)

福田區黑臭水體分布圖(圖片來源:作者自繪)

2.2 水環境問題成因分析

(1)大截污箱涵系統影響

現狀截排箱涵系統基本可以確保旱季污水不直接入河,但是暴雨期的雨水、河沙與污水一同流入水質凈化廠,由于未配備相應的末端初小雨處理設施,造成水質凈化廠超負荷運行,影響出水效果,同時溢流污水進入河道,影響河道水質。

(2)城市雨污排水設施不完善

一是鳳塘河大部分河段和皇崗河全河道為覆蓋暗渠,暗渠中污水截排系統不完善,存在雨季污水溢流現象。二是正本清源工作有待持續推進。

(3)生態基流短缺

由于上游水庫截留與河道兩岸截污箱涵的實施,旱季和枯水季節河道生態基流十分短缺。

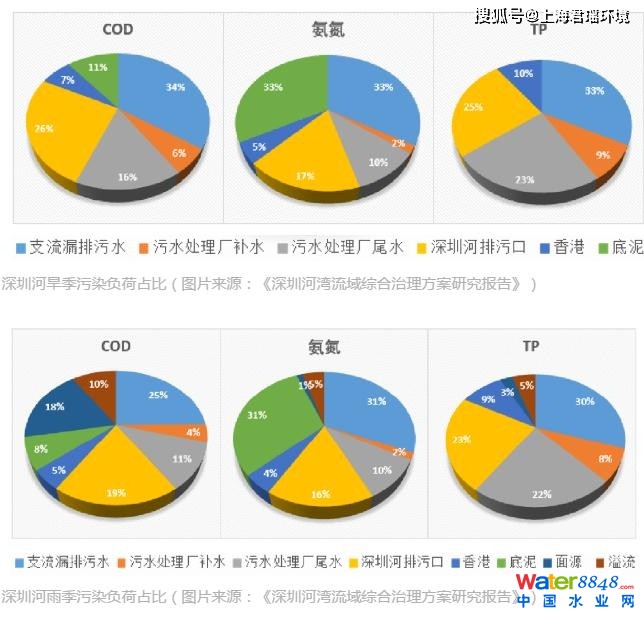

2.3 污染物量化分析

掌握流域內污染物的來源是有效控制流域污染的基礎。根據《深圳河灣流域綜合治理方案研究報告》,考慮污染源類型、排放路徑和污染治理方式的差異等,將污染物來源分為深圳河灣排污口、支流漏排污水、污水處理廠尾水、污水處理廠補水、底泥、面源、溢流和香港側污染。通過建立EFDC(環境流體動力學模型,用來模擬各種方案下的水質情況及用來計算環境容量)和SWMM模型(暴雨洪水管理模型,用來計算面源及溢流)評估流域內的污染物來源及其貢獻。

經評估,深圳河以及深圳灣水質不達標主要是因為旱季漏排污水占比較大,包括支流漏排和直排干流的排污口。同時,底泥的影響也是重要原因,對于深圳河,氨氮的影響已經超過30%;對于深圳灣,氨氮的影響超過20%。在雨季,深圳河以及深圳灣的面源和溢流的COD較大,氨氮相對較小。因此,深圳河以及深圳灣的水污染治理,首先要通過截污系統完善和雨污分流改造等方式控制漏排污水;其次要適當控制底泥污染釋放;在雨季,有必要通過雨污分流改造、初雨水處置等措施控制截污系統溢流和面源污染。

三、水環境綜合治理方案探索

根據福田區現狀污水處理系統及河道水體治理情況,以及上位規劃中對污水及黑臭水體整治的相關內容,提出水環境規劃方案。此次規劃指標體系在水質方面,要求近期地表水體水質實現不黑不臭,完成黑臭水體治理目標;遠期實現河道達目標水質,優化福田區水環境。水環境綜合治理方案從“點源控制、面源削減、內源治理、疏浚活水、暗渠揭蓋、長治久清”6個方面提出相對應的措施,并針對主要河道提出系統性方案。

3.1 點源控制

(1)區域統籌污水收集系統

由于福田區、南山區、羅湖區污水系統相互連通,本次規劃突破行政區界,從市政污水大系統的角度,綜合統籌周邊羅湖區和南山區的污水系統需求,建立區域污水應急調配機制,實現福田、濱河、南山3座水質凈化廠事故及檢修期間污水量的靈活調度。通過皇崗截污泵站、鳳塘泵站和白石洲泵站,建立濱河—福田—南山水質凈化廠之間的水量調配機制,保障事故時水質凈化廠的運行安全。

污水量按照《深圳城市規劃標準與準則》確定的方法進行預測,以《城市排水工程規劃規范》(GB 50318-2017)確定的城市污水排放系數進行校核。預測福田區遠期平均日污水量為75.6×104m³/d,遠景平均日污水量為85.8×104m³/d, 規劃福田區污水收集處理系統劃分為福田、濱河、洪湖和南山水質凈化廠以及河套片區5個子系統,規劃保留濱河水質凈化廠,規劃擴建福田水質凈化廠,規劃新建河套片區污水處理站。

福田區共規劃新建污水管線45.3公里,規劃改建污水管線10.1公里。針對福田區污水系統現狀問題、水質凈化廠規劃調整方案和污水干管系統復核結果,對污水管網規劃進行調整:在已有規劃方案的基礎上,對服務能力不足的瓶頸管段進行規劃調整與改造,提升干管系統整體承載能力。優先考慮新建污水分流管,以減少對現狀管線的改造。

福田區污水壓力較大管線升級(圖片來源:作者自繪)

福田區污水壓力較大管線升級(圖片來源:作者自繪)

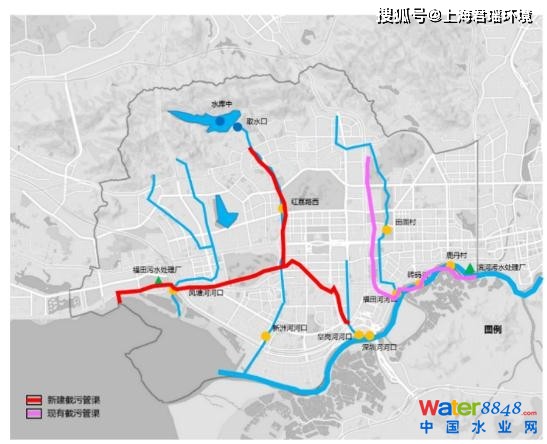

(2)完善河道截污

福田區現狀沿河截污系統主要有福田河截污系統,規劃在皇崗河、深圳河、新洲河、鳳塘河建設截污系統。已建污水干支管且排污口具備接駁可行性的河段實施沿河完善截污;不具備就近接駁條件河段,分段埋設沿河截污管,通過相對集中收集后接駁至已建污水管中。若不具備沿河截流條件,為確保100%截流入河污水,則采取總口截流措施。根據對排放口的普查,由于部分河段沿河無截污管、排放口高程不滿足就近接駁條件等,目前沿河還有部分漏截的污水口與混流口。可結合污水處理廠沿河污水干管的埋設,有條件的位置將漏截污水口與之接駁,而現狀沿河無截污管的河段或無接駁條件的排污口,則沿河新埋設截污管道后與水質凈化廠截污干管接駁,最終進入水質凈化廠處理。

福田區河道截污系統(圖片來源:作者自繪)

福田區河道截污系統(圖片來源:作者自繪)

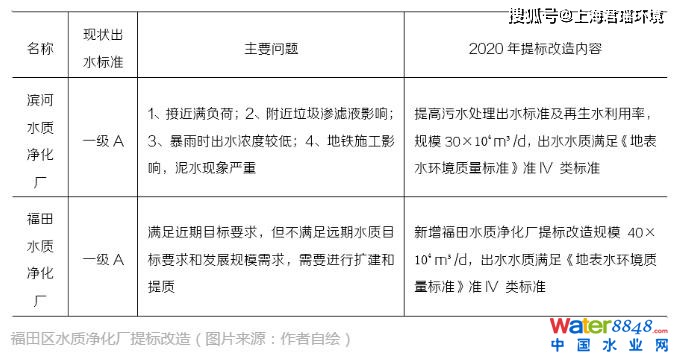

(3)水質凈化廠提標改造

濱河水質凈化廠已接近滿負荷運行,但因為用地受限,無法擴大規模,規劃保持30×104m³/d規模不變,為達到2020年水質目標,建議將出水提標改造至《地表水環境質量標準》準Ⅳ類。福田水質凈化廠近期以穩定運營為主,2020年按規劃擴建至40×104m³/d,出水水質滿足《地表水環境質量標準》準IV類標準。

3.2 面源削減

福田區的面源污染控制主要從源頭減量與末端控制兩方面進行。

(1)源頭減量

針對不同項目類型,提出不同的源頭減量策略。

城市更新——推廣綠色基礎設施建設建設,滿足年徑流總量控制率指標,并建議將污染物削減率納入控制性指標。

“正本清源”雨污分流小區——要求正本清源類項目在雨污分流的基礎上,改變原有的徑流組織,增加海綿城市設施,達到削減面源污染的效果。

已建區——綜合整治:針對工業廠房的改造,務必強化對面源污染的控制,建議將污染物削減率納入控制性指標。

已建區——現狀保留:可針對雨水檢查井進行環保型雨水口改造,最大程度削減城市面源污染。

市政道路——道路改造類項目以問題為導向,解決內澇防治、面源污染、景觀提升等問題;非機動車道及人行道宜采用透水鋪裝;有綠化帶的宜下沉;宜采用環保型雨水口;海綿建設不得降低排水管渠設計標準。

(2)末端控制

采用綠色基礎設施及灰色設施結合的方式,通過結合河道周邊公園、綠地以及調蓄水體構建雨水濕地及植被緩沖帶,實現面源污染的末端控制。

結合鳳塘河、福田河、新洲河、紅樹林濕地等河道建設及雨水口的排放位置,構建植被緩沖帶。結合中央公園、蓮花山公園、鳳塘河河口濕地、荔枝公園、皇崗公園、筆架山河上游等公園,構建雨水濕地。結合中央公園調蓄湖、深圳高爾夫濕地、梅林水庫等,在確保雨水調蓄功能的基礎上,通過進行人工濕地建設,實現雨水調蓄、雨水凈化的雙重功能。

3.3 內源治理

底泥污染釋放造成的內源污染是福田區水環境提升的關鍵問題之一。根據工程規模、建設要求、現場水域條件及現場的自然與環境條件等影響因素選擇清淤設備。考慮到清淤范圍內水域深度較淺,且位于福田區城市中心區,適宜采用水陸兩棲挖掘機進行清淤。

明渠段采用水陸兩棲挖掘機的方案進行清淤,暗渠段采用機械配合人工方案進行清淤。清淤過程中特別應注意對現狀渠道及市政建筑物的保護,如有破壞需原樣恢復。清淤棄渣轉運應采取有效措施,防止棄渣對周邊環境造成二次污染。河道底泥受外源污染,底泥黑臭,氨氮超標,不能隨意堆放,能否進行資源化利用(如濕地農業、城市綠化、防風防浪土堤、制作陶粒、垃圾堆場覆蓋和污泥燃燒發電等)需專門論證。

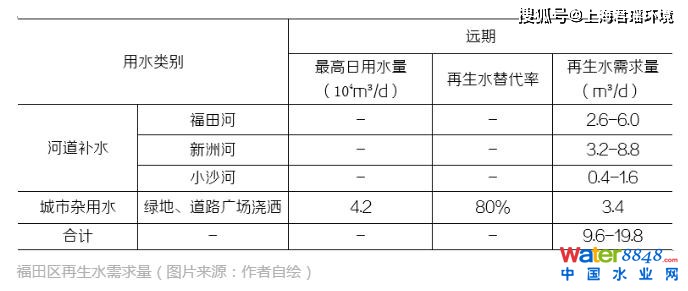

3.4 疏浚活水

福田區生態需水量采用綜合法(Montana)計算,生態治河的目的之一在于逐步修復河流生態系統,并使其健康運行,而其中最重要的是生態需水量。河道最小生態需水量是指為維系和保護河流的最基本生態功能不受破壞所必須在河道內保留的最小水量。本次規劃的再生水量預測以用水量預測為基礎,以再生水推薦替代率計算回用量。參考同類城市及深圳市其他片區再生水回用的替代率,結合本片區的實際情況,確定本次規劃城市雜用水再生水替代率為遠期80%。預測福田區最高日再生水需求量遠期為9.6-19.8萬立方米/日。

福田區景觀補水和城市雜用水主要由濱河再生水廠和福田再生水廠提供。再生水管網包括供城市雜用再生水管網和河道補水管道兩部分,濱河污水處理廠遠期規劃再生水規模10×104m³/d,福田水質凈化廠遠期規劃再生水規模10×104m³/d,可以滿足河道補水及替代城市雜用水需求。

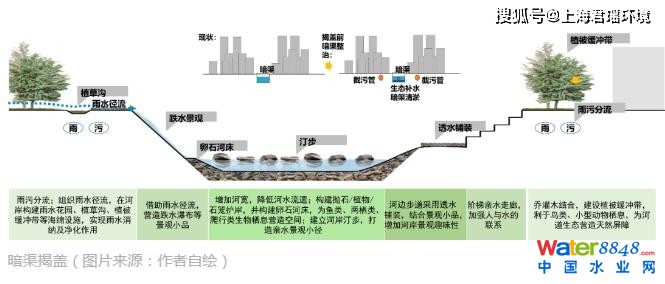

3.5 暗渠揭蓋

結合周邊地塊及道路改建逐步實施暗渠揭蓋,近期重點研究鳳塘河和皇崗河部分河段暗渠揭蓋,遠期全面拆除覆蓋河道上的路面結構及高架道路,重新挖掘河道,重塑河道形態;旱季時引再生水廠及水庫水補水,使河道長年不斷流;采用復式斷面,平時滿足公共活動的需求,雨洪時期能保障洪水排泄,為市民創造一個豐富的文化空間。

3.6 長治久清

(1)深港合作

深圳河作為深圳與香港的界河,河道的水質也有賴于香港側水質的提升。該河道的地理特點,決定了必須采取深港合作、市局牽頭、市區聯手、鄰區聯動的流域治理方式,從而標本兼治地實現穩定提升該河水體水質的目標。

(2)制度完善

完善的管理制度是河道的長治久清重要保障。應實行“河長制”管理,加強污染源管控、河岸整治與河面清潔,建立完善的河道管理制度長久地解決水環境問題。

結語

隨著人民群眾對人居環境要求的不斷提高,水環境治理也從截污為主的治理方式,演化至以區域水環境整體提升為目標的綜合治理,這就對水環境治理方案提出了更高的要求。以深圳市福田區水環境綜合治理方案構建為案例,堅持“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”的新時期治水方針,全面提升福田區的水環境質量和防洪排澇能力。下一步在推進水環境綜合治理措施的實施落地、制定年度工作任務分工、制定水質監測預警網絡、構建起水城融合的新型城區水系統方面還將做進一步的探索和研究,為全面提高城區人居環境、提升城市競爭力、維護生態文明建設成果,作出應有的貢獻。