導語:沙頭角污水處理廠擴建工程是香港特別行政區政府渠務署首個推行“建造業2.0”的先導項目。這篇論文將重點探討渠務署如何以“智慧及綠色工程管理”理念,通過工地管理數碼化,應用建筑信息模擬、各種傳感器、物聯網、大數據、人工智能、虛擬現實等創新科技,再配合創新建筑技術,推動智能工地,實現信息化建設及智慧工程管理。

“香港沙頭角污水處理廠擴建工程的智慧管理及信息化建設”一文作者為何家儀(香港特別行政區政府渠務署)。

何家儀(1975-),女,香港大學土木工程系碩士,在基礎建設項目管理有豐富經驗,曾參與多項大型基礎建設項目,如港珠澳大橋香港口岸人工島及安達臣路石礦場發展項目。現為渠務署顧問工程管理部總工程師,負責管理多個污水建設項目,包括沙頭角污水處理廠第一期擴建工程及塘肚鄉村污水收集系統等。

01 簡介

香港特別行政區政府于2018年制定“建造業2.0”,通過創新、專業化及年青化三大支柱,以維持和強化香港建造業的領導地位,同時推動行業可持續發展和長遠增長的愿景,將香港的建造業帶進新里程。

回應“建造業2.0”的方針,渠務署在既有的基礎上歸納了“創新、智慧、互動”的發展方向,目標是為公眾提供強韌而可持續的、世界級的智能型污水處理和雨水排放服務。

02 渠務署的發展方向

渠務署目標以“創新、智慧、互動”的發展方向,規劃、建設和管理世界級智慧污水處理和雨水排放設施,制定智能渠務管理系統。

“創新”包含創新采購、創新設計、創新技術應用以及創新設施管理。渠務署一直致力突破框框,探討使用非傳統的采購模式,例如采用生命周期成本作為評標準則,以及采用不同模式的“新工程合約”等。多年來在工程設計、建造、營運維修等各領域均推動創新設計及應用新技術。在科研方面,渠務署更努力不懈,不斷進行多元化、跨專業的創新研究項目。

“智能”是世界大趨勢,渠務署決心進行數碼化管理,善用建筑信息模擬(BIM)技術,內外兼顧,提升基建生命周期中每一個階段的質量。

“互動”也是內外兼顧,為員工、業界、學界、機構及市民提供平臺、空間,配以高效的管理、優質的支持,以及智能化的渠務設施,促進彼此的溝通和合作。

03 智慧及綠色工程管理

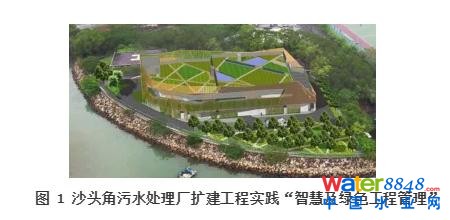

工程造價約10億元的沙頭角污水處理廠擴建工程是部門首個推行“建造業2.0”的先導項目。現有沙頭角污水處理廠已運行了30多年,處理量為每日1660m3。工程旨在原址重建該廠,提升污水處理量至3倍,以應付區內人口增長及未來房屋發展等需要。該工程已于2018年11月展開,預計于2024年中完工。

該工程面對不少挑戰及危機,包括在原址少于兩個標準籃球場的空間內興建臨時污水處理廠,并同時設置海底排放管工作井及興建永久性污水處理廠。項目團隊借著先行“建造業2.0”,按“創新、智慧、互動”的方向,訂立“智慧及綠色工程管理”理念,以實踐信息化建設。

“智慧及綠色工程管理”是指通過工地管理數碼化,以應用BIM、各種傳感器、物聯網、大數據、人工智能、虛擬現實等創新科技,再配合創新建筑技術,倡議智慧工地關愛文化、推動智能基建,實現建筑過程數據自動收集、智能分析、智能預警和智能化控制的管理模式,旨在解決建筑行業中普遍存在的施工管控問題,以降低成本,提高效率,提升質量,加強安全管理。

3.1 工地管理數碼化

項目團隊通過使用自行研發的智能手機應用程序,將工地日常監督、地盤安全管理及檢驗流程記錄數碼化,提升工地管理水平及便捷工地監督人員進行工程監察。

工程人員通過使用手機應用程序實時收集工地數據,包括照片和施工情況,方便統一整合和分享。此外,項目團隊能隨時隨地、同步接收到所有實時信息,即使不在現場,亦可隨時掌握工程最新情況,從而能夠做出及時準確的決策。

除此之外,通過收集和分析收集到的大數據,項目團隊能夠更準確地掌握工程項目在不同范疇的表現,加以改善,不斷地提高質量、安全性和工作效率。

3.2 應用BIM

BIM技術是支撐智慧工程管理的骨干。BIM技術具有空間定位和記錄數據的能力,配合不同智慧科技,例如虛擬現實技術(VR)、無線射頻識別技術(RFID)、傳感器技術,可以快速準確地為各種建筑設備組件定位及記錄不同數據,以協助項目團隊將其應用于建造過程,并進行設計協調、施工安排和安全培訓,實現信息化建設。

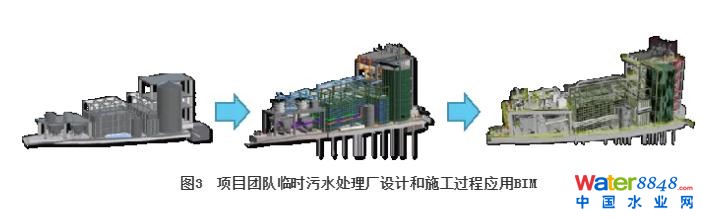

在沙頭角污水處理廠擴建工程中,項目團隊于工程開展18個月內完成設計及興建臨時污水處理廠,包括相關地基及土木結構、機電及污水處理設施的設計、施工、測試及運作。面對擁擠的工作環境和緊逼的施工工期,項目團隊應用BIM至五維標準,在整個設計和施工過程中進行協調、預計所需的工程材料,制定合適的施工方法及監視工程進度。

擁擠的工作環境和緊逼的施工計劃使土木結構、機電及污水處理設施的設計協調極具挑戰。項目團隊充分利用了BIM的通用數據環境(CDE),在臨時污水處理廠設計和施工過程期間進行協調,施工順序及確認機電及污水處理設備的布置。應用BIM至五維標準更有效協助團隊監控施工計劃和交付進度,以及準確計算所需材料量,減少浪費。BIM的應用加強了土木結構、機電及污水處理設施的設計協調工作,減少了安裝機電設備時現場所需的結構修改,提高施工效率及生產力。

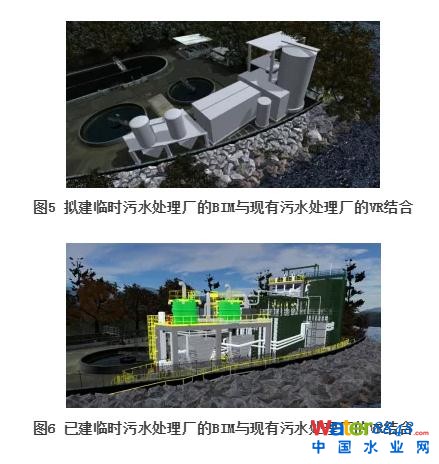

項目團隊除利用BIM加強各專業,包括土木工程及機電工程的協作、促進不同工序的最新設計信息交流和改善施工編排外,更于設計及建造過程期間將擬建臨時污水處理廠的BIM與現有污水處理廠的VR結合,利用計算機模擬產生一個三維空間的虛擬世界,讓使用者感覺置身于污水廠現場,可以實時、沒有限制地觀察三維空間內的事物。BIM與VR技術結合將空間可視化,有助項目團隊在VR虛擬環境中確認設備的布置和施工順序。此外,VR技術結合BIM可以顯著提高工作人員對施工環境的理解、提升安全意識、盡早解決施工時的問題、制定最合適的施工方法,從而提高效率及保證施工安全。

3.3 應用創新建筑技術

沙頭角污水處理廠擴建工程項目主要包括興建臨時污水處理廠、永久性污水處理廠及海底排放管,項目團隊將致力采用場外建造以提升建造質量監察和安全質量等。

3.3.1 臨時污水處理廠

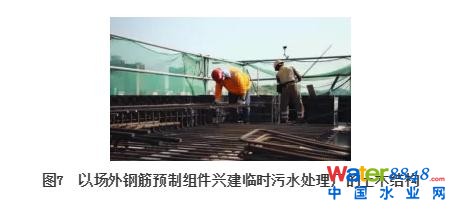

考慮到有限的工作區域,項目團隊采用場外鋼筋預制組件興建臨時污水處理廠的土木結構,并應用了可供制造及裝配的設計(Design for Manufacture and Assembly,DfMA)及興建臨時污水處理廠的主要污水處理設備。

場外鋼筋預制組件(如已切割和屈制的鋼筋、鋼筋籠及螺紋/接合鋼筋等)于高度自動化的場外鋼筋預制工場內生產,能減省現場施工工序,使制作組件與現場地基工程等施工工序可以同時進行,減少建筑過程受天氣、人手和施工場地限制的影響,同時有利于管理施工過程。配合使用BIM,每件組件的設計細節、施工流程、安裝程序可以清楚顯現,使項目團隊更容易與廠方協議加工鋼筋及制造組件的生產細節及安裝流程。同時,工地廢料和環境污染也減少了,提高了工地整潔度。

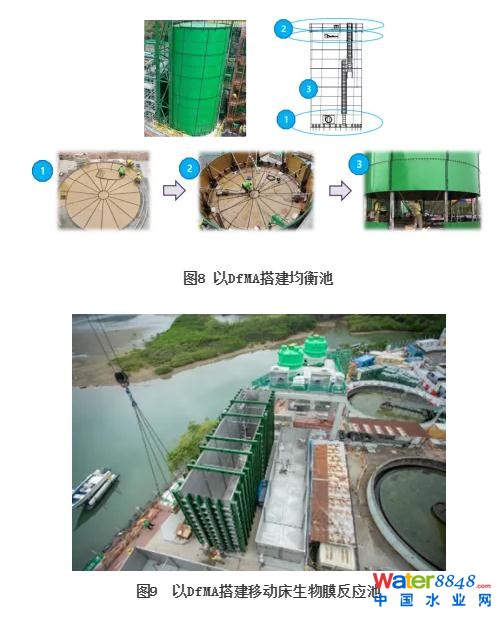

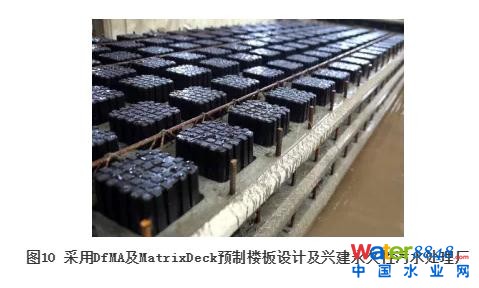

此外,項目團隊應用了DfMA設計及興建臨時污水處理廠的主要污水處理設備包括均衡池及移動床生物膜反應池。直徑7.7m、高14m的均衡池是臨時污水處理廠的污水存儲池,可緩沖雨天峰值污水流量,從而減輕下游設施的負荷。項目團隊將均衡池設計為150件預制鋼板組件,以方便工地以螺栓和螺母連接組裝。現場組裝則采用自上而下的頂升方法,先組裝均衡池的底部,然后安裝最頂部,以后每一環以頂升方法接續于地面安裝。這種方法大大減少了高溫焊接、吊運及高空工作,減少了施工時間及提升工地安全。另外,3個長14m、寬4m、高7m的移動床生物膜反應池亦采用廠房預制的鋼板組件,運送到現場以螺栓和螺母連接組裝,減少了高溫焊接工作,從而縮短少了施工時間,提升了工地安全。

3.3.2 永久性污水處理廠

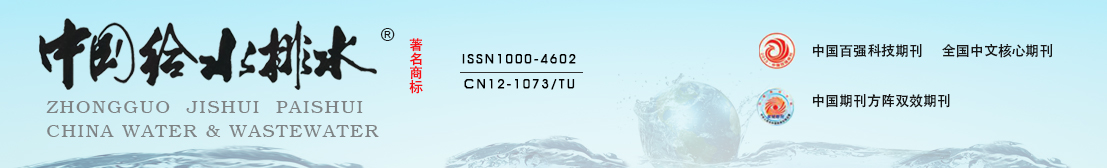

項目團隊正詳細研究采用場外建造興建永久性污水處理廠的安排,將建筑工序轉移至較易控制質量的廠房進行,在廠房中制造獨立的預制建筑組件等。項目團隊亦會采用創新建筑組件–香港研發的專利設計的MatrixDeck預制樓板(亦稱為朱古力樓板)作為樓宇地臺預制組件。這種由一個個黑色塑料盒子組成的樓板,外觀有如一排排巧克力,是高性能的結構性地板系統。MatrixDeck除比傳統鋼筋混凝土結構系統能提高強度外,亦能有助減少混凝土及鋼筋的使用量,從而減輕整座樓宇的重量及建設所產生的碳排放。MatrixDeck作樓板結構的好處是減少外露的橫梁及柱帽,使樓底的水平一致,并且增加了樓底的可用高度。對污水處理廠而言,樓底可用高度增加有利于機電及污水處理設施的設計及安裝,也便利了將來的運作及維修。總括而言,采用場外建造能減少總建造時間、提升施工質素、建造業的生產力、安全性,最終實現可持續發展。

3.4 智慧工地關愛文化

多年來渠務署除積極推廣零意外,并鼓勵業務伙伴制訂安全標準,提升工地安全水平,盡力遏止意外發生。渠務署亦本著“以心為心,盡力盡心”,建立工地關愛文化,確保員工及前線同事可以在安全和健康的環境下工作,減少意外事故。

為了提供一個更安全、更現代化的工地環境,項目團隊利用不同的創新技術如應用“物聯網智能安全帽”,通過安全帽內置的傳感器并配合BIM實時監測工人的位置及確保工人在已授權的工地范圍工作。此外,傳感器亦能將工人的體溫、心跳頻率等身體狀況數據實時傳送到數據庫,當發生異常狀況,數據庫會立即發出警告信號通知地盤安全主任,以監測工人的健康狀況,保障工人安全。

此外,項目團隊亦將通過人工智能工地安全監管系統,配合實時錄像監視及計算機視覺技術,自動監察工人有否佩戴安全帽和反光衣,實時發出警示及通知管理層處理,提升工地安全。系統亦能通過機械學習(Machine Learning)、語音和圖像辨識,發展不同安全監察方案,如辨認及追蹤工人是否于進入危險區或高空工作區,以及工人有否在高空工作時佩戴相關安全帶等,實現自動化監測、動態辨識工地潛在風險,提升施工安全。

另一方面,項目團隊亦會于工程期間在工地范圍加裝各種實時傳感器,以協助監測實時地下水位、地面沉降等指標。當監測數據超出設定的預警值后,系統會自動反饋到計算機終端及時預警,使項目團隊及進行分析,找出問題原因并采取措施,確保建筑施工的安全。

項目團隊現正建立工地智慧綜合管理平臺,目標是將各種傳感器及智能系統所收集的大數據統一,以便工程人員管理總在場人數、危險警示、工地分布等信息。長遠而言,管理層更可通過工地之間不同數據比對、警報和時間比對、警告與地點比對,輔助決策分析。

3.5 推行智能基建

項目團隊應用BIM,配合工地管理數碼化、RFID、各種傳感器等以推行智能基建,實現信息化建設及管理。通過工地管理數碼化收集到的工地數據,以及所有建設階段相關事務放在可結合文件管理系統的綜合地理信息系統(Geospatial Information System – GIS)及BIM平臺,包括施工詳情及驗收記錄等,只需按下相關位置,就能展示所有信息。同時,項目團隊將通過應用先進的傳感器技術,收集不同數據,如懸浮顆粒(PM2.5、PM10)、噪聲、溫濕度、風速、風向等環境監測,以及實時水位傳感器、污水處理指針傳感器,并將數據在虛擬現實環境下與物聯網收集到的工程信息進行數據挖掘及分析,提供過程趨勢預測及專家預案,實現可視化智能管理,提高工程管理信息化水平,加強及提供更高質量的基礎設施信息系統,從而逐步創建數碼分身(Digital Twins)。配合數碼分身,工作人員可隨時隨地監察污水處理過程,預測潛在操作維修問題并及早做出應變。萬一真的發生故障,更可通過系統通知工程人員盡快維修,縮短故障時間,確保污水處理設施的運行及排放水質。

長遠而言,創建數碼分身有助渠務署妥善規劃和管理污水處理和雨水排放設施,為公眾提供強韌而可持續的、世界級的智能型污水處理和雨水排放服務,并能提供更多渠務系統的相關數據,體現智能城市的實時數據傳輸和共享,并促進可持續發展和創新。

3.6 實踐綠色及可持續建筑

渠務署除積極采用創新科技外,亦配合合適的國際標準及管理系統和環境管理措施,以提升運營效益、推廣及實踐可持續發展理念,同時實現工程項目與社區連結互動及自然環境雙生共融的目標。

項目團隊已參與了綠建環評新建建筑(BEAM Plus New Building)及CEEQUAL可持續評核認證計劃,分別為擬建污水處理廠及整個建筑項目的可持續發展表現作中立評估及認證。項目團隊將配合評核計劃,在規劃、設計、施工、測試、管理、運作及維修各范疇融合可持續性的理念,展示其致力推動可持續發展的決心,以實踐綠色及可持續建筑。除了一般在施工期間進行的環境保護及監察措施,項目團隊以五維標準建立BIM,準確計算如混凝土及鋼筋等主要建筑材料、泥土挖掘量及回填量等,減少浪費材料及增加項目成本效益。項目團隊亦將于擬建污水處理廠安裝太陽能電池板、重用經處理后的污水作灌溉及制冷系統等非飲用用途、建設綠化天臺,增加綠化面積及提供可持續的綠色環境。

此外,項目團隊也非常重視與各持份者(利益相關者)的互動互信關系,因此由工程開展之初已定期跟相關持份者溝通,以積極開放態度,與社區保持緊密溝通,細心聆聽他們的意見及作適當回應。例如,當居民表示區內缺乏海濱休憩設施,故希望能開放部分污水處理廠海濱前的綠化區域予公眾共用。項目團隊現正詳細研究于擬建污水處理廠中加入社區共融元素,開放部分海濱綠化地,提供公共休憩空間、園景設施等予公眾享用,讓渠務設施與社區連結,致力進一步提升整個建筑項目的生命周期實踐綠色及可持續建筑。

04 結語

渠務署將繼續推出更多的先導合約,探討實踐新一代的建造及營運模式,并繼續積極與科研人才交流,建立內地及海外科研信息交流網絡,鼓勵及支持持分者創新求變,推動創新科研發展,提高互動協作的成效。渠務署定當致力提供更高智能、更環保、更具營運效益的渠務基建系統和服務,推動香港邁向智能型環保城市的新里程。

Carol HO Ka-yee.Smart Management and Digitalized Construction for Expansion Project of Sha Tau Kok Sewage Treatment Works in Hong Kong[J].China Water & Wastewater,2021,37(2):72-77.

香港沙頭角污水廠擴建工程的智慧管理及信息化建設

- Title:

- Smart Management and Digitalized Construction for Expansion Project of Sha Tau Kok Sewage Treatment Works in Hong Kong

- 關鍵詞:

- 污水處理; 信息化建設; 智慧工程管理; 大數據; 物聯網; 人工智能

- Keywords:

- sewage treatment; digitalized construction; smart project management; big data; Internet of Things; artificial intelligence

- 摘要:

- 沙頭角污水處理廠擴建工程是香港特別行政區政府渠務署首個推行“建造業2.0”的先導項目。重點探討渠務署如何秉持“智慧及綠色工程管理”理念,通過工地管理數碼化,應用建筑信息模擬、各種傳感器、物聯網、大數據、人工智能、虛擬現實等創新科技,再配合創新建筑技術,推行智能工地,實現信息化建設及智慧工程管理。

- Abstract:

- Expansion of Sha Tau Kok Sewage Treatment Works is the first pilot project to implement Construction Industry 2.0 by the Drainage Services Department (DSD) of the Hong Kong Special Administrative Region. This paper would focus on discussing how DSD implements different innovative technologies including the digitalization of site management, adoption of Building Information Modelling (BIM), various sensors, Internet of Things, big data, artificial intelligence, virtual reality, etc. through the idea of “smart and green project management” with an aim to promote smart site, digitalized construction and smart project management.

相似文獻/References:

[1]張瑩,王昌穩,李軍,等.投加微粉強化低濃度生活污水活性污泥好氧顆粒化[J].中國給水排水,2018,34(21):12.

ZHANG Ying,WANG Chang wen,LI Jun,et al.Strengthening Aerobic Granulation of Activated Sludge by Adding Micro Powder in Low Concentration Sewage Treatment[J].China Water & Wastewater,2018,34(2):12.

[2]盧如,巨志劍,杜瓊.采用A/O工藝的污水處理廠提標改造工程設計[J].中國給水排水,2018,34(20):56.

LU Ru,JU Zhi jian,DU Qiong.Upgrading and Reconstruction Project Design of Wastewater Treatment Plant with A/O Process[J].China Water & Wastewater,2018,34(2):56.

[3]王連杰,李金河,鄭興燦,等.城鎮污水系統中病毒特性和規律相關研究分析[J].中國給水排水,2020,36(6):14.

[4]顧玉中,黃學軍,金秋景,等.污水處理廠軸流泵電流爬升的原因及解決方法[J].中國給水排水,2020,36(10):119.

[5]王凱,高波,張磊,等.危廢處置中心污水分質處理工藝設計及運行經驗[J].中國給水排水,2020,36(16):69.

WANG Kai,GAO Bo,ZHANG Lei,et al.Experience in Design and Operation of Wastewater Separate Treatment in the Hazardous Waste Disposal Center[J].China Water & Wastewater,2020,36(2):69.

[6]李爽,王向陽,郝曉地,等.全生命周期評價在污水處理中的研究與應用[J].中國給水排水,2020,36(18):32.

LI Shuang,WANG Xiang-yang,HAO Xiao-di,et al.Research and Application of Life Cycle Assessment in Wastewater Treatment[J].China Water & Wastewater,2020,36(2):32.

[7]尹真真,趙麗,范圍,等.城市生活污水廠處理工業廢水的運營管理對策[J].中國給水排水,2020,36(24):54.

YIN Zhen-zhen,ZHAO Li,FAN Wei,et al.Suggestions on Operation and Management of Urban Domestic Sewage Treatment Plant Handled Industrial Wastewater[J].China Water & Wastewater,2020,36(2):54.

[8]Jan Vymazal,衛婷,趙亞乾,等.細數植物在人工濕地污水處理中的作用[J].中國給水排水,2021,37(2):25.

Jan Vymazal,WEI Ting,ZHAO Ya-qian,et al.Counting the Roles of Plants in Constructed Wetlands for Wastewater Treatment[J].China Water & Wastewater,2021,37(2):25.

[9]彭冠平,黃文海,劉軍,等.武漢火神山、雷神山醫院污水處理工程設計[J].中國給水排水,2021,37(2):42.

PENG Guan-ping,HUANG Wen-hai,LIU Jun,et al.Sewage Treatment Project Design of Wuhan Huoshenshan and Leishenshan Hospitals[J].China Water & Wastewater,2021,37(2):42.

[10]郝曉地,于文波,時琛,等.污泥焚燒灰分磷回收潛力分析及其市場前景[J].中國給水排水,2021,37(4):5.

HAO Xiao-di,YU Wen-bo,SHI Chen,et al.Potential Analysis and Market Prospects of Phosphorus Recovery from the Bottom Ashes of Sludge Incineration[J].China Water & Wastewater,2021,37(2):5.