甘肅沿黃河地區生活污水直排、溢流多發,涉蘭州天水定西等市

在甘肅省定西市通渭縣,城區部分生活污水通過雨水管直排散渡河;在天水市,已建成的污水處理廠運行管理水平低,污水溢流超負荷運行;在蘭州市,污泥處置廠填埋區積存大量滲濾液,埋下隱患……

生活污水直排問題“形形色色”,環境治理設施短板“千姿百態”,日前,中央第四生態環境保護督察組指出,甘肅省黃河流域部分城市環境基礎設施建設滯后、運行管理不到位,存在環境污染和環境安全風險隱患。

環境基礎設施建設和運行問題一直是中央生態環保督察的重點,此前多地曾因此被公開曝光。而這一次包括甘肅在內的5省再次被督察通報,也讓人們不禁追問:污水處理因何“屢次翻車”?背后又暴露出哪些城市建設中久拖不愈的“沉疴”?

近7萬人居住的小區,十年未建污水處理廠

黃河從青藏高原奔涌而下,其干流在甘肅段有913公里,占干流總長度的16.7%。

翻看甘肅省地圖,蘭州市是黃河干流唯一穿城而過的省會城市,定西市是黃河最大支流渭河的發源地,渭河干流天水段占干流總長度1/3。不難發現,這些城市均處于黃河流域,重要的地理位置,突出的生態功能,賦予其守護黃河安瀾、筑牢國家西部生態安全屏障的重大歷史使命。

然而,沿黃城市在環境基礎設施建設上都存在明顯短板,被此次中央生態環境保護督察點名。

就在督察進駐甘肅期間,一則舉報電話撥入信訪間。“蘭州碧桂園小區別墅附近有污水塘,顏色發綠,臭氣熏人。”

督察組隨即迅速行動。因具體位置描述不詳,第一次實地核實,督察人員并未看到舉報中的污水塘。

幾天后,記者跟隨督察人員再次走訪舉報地。“走,我們再往前看看去。”督察組成員不甘放棄。

毗鄰碧桂園別墅區,泥濘的橋下塵土飛揚。沿土坡耐心勘察后,視線盲區外“柳暗花明”,一處漂浮著雜物、帶有刺鼻氣味且面積不小的污水坑塘浮現眼前。

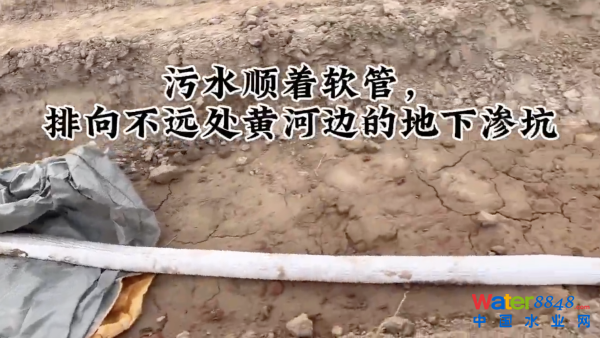

而當督察人員到來時,現場正有3名不明人員作業。水泵電機轟鳴聲中,污水源源不斷從坑塘中抽出,順著軟管排入不遠處的黃河邊的地下滲坑。

違法排污被當場抓個現行。督察人員趕緊鎖定證據,并第一時間聯系屬地環境執法及監測人員趕赴現場。

坑塘中的污水正被抽取排入地下滲坑,違法作業被督察人員當場抓個現行。張黎攝

拿到最終的采樣瓶,西北的深冬夜幕已深。隨后的監測結果顯示,污水中的化學需氧量、氨氮、總磷濃度均超標。

“這處污水對照《地表水環境質量標準》Ⅲ類標準,相關指標超標,說明不是正常地表水匯集。加上這里也不是設定的排污口,基本可以判斷,這就是附近的生活污水未經收集處理排放形成。”督察人員說。

上述碧桂園小區,位于蘭州市自2013年起開發建設的白道坪片區,目前片區入住人口已達6.5萬人,日均用水量約1.7萬立方米。

“但10年過去了,這里至今未按規劃配套建設污水處理廠,也未建設管網與其他污水處理廠連接,片區生活污水僅靠臨時的污水站收集處理,實際處理水量僅有0.7萬立方米/日。”督察人員告訴記者,“這遠遠滿足不了需求,部分生活污水未經處理就直排了。”

設施處理能力不能有效發揮,污水處理廠淪為“擺設”

散渡河,為渭河支流,主要位于定西市通渭縣境內。

此次督察發現,通渭縣城區部分生活污水通過雨水管道直排散渡河,現場采樣監測結果顯示,其化學需氧量、氨氮、總磷濃度分別超《地表水環境質量標準》Ⅲ類水質標準5.2倍、27.5倍、11.1倍;通渭縣南園體育場附近污水檢查井也有大量雨污混合水溢流。

盡管建有通渭縣城區污水處理廠,可督察通報指出,其自2022年12月以來,排放超標達129天。

天水市武山縣同樣因污水處理能力不足,2022年以來,縣污水處理廠人工開啟溢流口175次,將大量未經處理的雨污混合水直排渭河干流。

“污水處理廠運行管理水平低,設施處理能力不能有效發揮。”督察直奔問題,天水市的3座污水處理廠進入督察人員視野。

記者了解到,天水市城區生活污水產生量約13.7萬噸/日。2019年建成的天水成紀凈水廠設計處理能力8萬噸/日,可因工藝缺失等原因,實際最大處理能力不足4萬噸/日,近3年污水持續溢流。

另一座秦州污水處理廠運行效能低,只能采取降低處理量、大量投放藥劑等措施處理污水。“處理不到位,生化池內存在厚厚的一層浮泥,氣味嗆人。”督察人員現場看到這樣的場景。

2023年12月2日,督察組現場督察發現,天水市秦州污水處理廠運行效能低,生化池存在大量浮泥。

根據督察前期掌握的情況,2023年9月,天水市將城區3個污水處理廠“階梯”運行,位于下游的麥積污水處理廠污水處理量大幅增加,造成部分時段超負荷運行,出水總磷、總氮超標,已有9次出現污水溢流。

數據顯示,2023年1—11月,下游渭河干流伯陽國控斷面水質有2個月惡化為劣Ⅴ類,太碌國考斷面水質有1個月惡化為劣Ⅴ類。

“水質持續惡化背后原因復雜,但污水處理廠成為擺設,沒有發揮應有作用,顯然城市的精細化治理水平還有所欠缺,對環境基礎設施建設管理也重視不足。”督察組工作人員表示。

污泥填埋區積存大量滲濾液,留下“看不見”的隱患

沿蘭州市九州大道江南明珠小區一路前行5公里,便是蘭州市污泥處置廠。

因“污泥處置廠異味大、污泥運輸影響居民生活”等問題,這里成為附近居民反復投訴的熱點。中央生態環保督察期間,陸續接到6次投訴,省委書記還專門就群眾反映問題進行現場督辦。

盡管是冬季,一下車走進污泥填埋廠區,依然能聞到濃烈氣味。

督察組在兩個月前的暗查發現,這處污泥處置廠填埋區積存大量滲濾液。11月27日,現場督查仍有大量滲濾液。

2023年10月19日,督察組暗查發現,蘭州市污泥處置廠填埋區積存大量滲濾液。

督察人員告訴記者,蘭州市城區的生活污泥均由2018年建成的這座污泥處置廠填埋處置,廠區設計庫容100萬噸,但截至2023年11月,已填埋污泥162萬噸。

“超出這么大量,背后也有進廠污泥含水率高,或者未進行有效脫水處理等原因。”督察人員表示。

更令人“心頭一緊”的是,現場檢查發現,該廠未按要求設置甲烷氣體自動檢測及點火裝置,導排系統已被污泥完全掩埋。“甲烷及惡臭氣體導排受阻,將存在嚴重環境安全風險隱患,后果不堪設想。”督察人員說。

對于污泥處置,一方面是源頭減量,一方面也是變廢為寶。

按照甘肅省要求,蘭州市應于2023年底前至少實施一座生活污泥資源化利用設施,但督察指出,其至今未建設實施。

建設環境基礎設施不能“躺平”,還應穩扎穩打補齊短板

《黃河保護法》中明確規定,黃河流域縣級以上地方人民政府應當加強和統籌污水、固體廢物收集處理處置等環境基礎設施建設,保障設施正常運行,消除黑臭水體。

《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》也強調要求,推進干支流沿線城鎮污水收集處理效率持續提升和達標排放,因地制宜實施污水、污泥資源化利用。

近年來,圍繞城鎮生活污水處理設施能力建設出臺了諸多政策文件,取得顯著成效。但同時也要清醒看到,我國城鎮污水收集處理存在發展不平衡不充分問題,短板弱項依然突出。

參與此次督察的工作人員告訴記者,對比東部地區、沿長江流域部分地區被督察多次曝光的污水處理廠“清水進清水出”,西部城市更多的則是“污水進污水出”。

“對比東部地區,西部地區財力有限。”督察人員說,“但這絕不是借口,表象是設施不健全、管理不到位,根源還是思想認識問題。”

在督察通報中也指出,甘肅省部分城市貫徹落實《黃河保護法》《黃河流域生態保護和高質量發展規劃綱要》不到位,對環境基礎設施建設管理重視不夠,工作推進不力,造成環境污染和環境安全風險隱患。

污水收集處理及資源化利用設施是城鎮環境基礎設施的核心組成,城鎮基礎設施的完善與否,亦與居民生活品質息息相關。中國環境科學研究院環境社會學室主任陽平堅曾在接受中國環境報采訪時指出,“各地方政府需要結合自身發展階段和實際,提前謀劃和預判未來的環境治理需求,跑在污染前面建設好環保基礎設施等,而不是跟在污染后面追。”

記者留意到,在國家發改委、住建部等部門2021年聯合印發的《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》中指出,現有污水處理能力不能滿足需求的城市和縣城,要加快補齊處理能力缺口。新城區配合城市開發同步推進污水收集處理設施建設。“十四五”時期,黃河干流沿線城市實現生活污水集中處理能力全覆蓋。

污水處理是水污染防治的關鍵環節,顯然,對于環境基礎設施建設工作不能“躺平”,如何穩扎穩打補齊短板,留給沿黃城市的時間不多了。

原標題:《生活污水直排、溢流現象多發,甘肅沿黃地區何時補齊這些短板?》