中國城市合流制溢流控制的系統銜接關系剖析

來源:中國給水排水

摘要:合流制溢流(CSO)控制子系統之間的銜接關系是科學合理制定CSO控制策略、長期規劃和實施方案必須解決好的基礎性、系統性問題。結合各城市CSO控制中存在的一些突出問題和誤區,詳細剖析CSO控制各子系統之間的銜接及制約關系,以及這些基本關系受現實條件的影響。進而提出通過系統優化配置實現CSO控制目標的基本思路和原則,并對未來國內城市制定CSO控制策略的一些重點工作提出建議。

關鍵詞:合流制溢流控制;排水系統;溢流污染

正 文

我國城市合流制及相關排水系統具有明顯的多樣性、復雜性、差異性等特征,制定控制策略時,如果缺乏對城市排水系統的系統摸排和全面評估,缺乏對排水系統自身特征和外部條件造成影響的深入分析,就容易將不同情況下的污染問題與合流制溢流(CSO)污染混為一談或區分不清,陷入顧此失彼的混亂或各持所見的窘境,從而影響重大決策和工程建設的科學性、合理性。限于篇幅,文中難以對合流制及其相關排水系統的全系統銜接關系進行全面分析和討論。但本質上,不同類型“雨污合流污水”面臨的決策難題、控制策略、系統銜接關系及規律等,與截流式合流制排水系統具有較多共性且原理基本相通,以“雨污水混流、溢流、截流”為基本特征的截流式合流制排水系統代表了相對較完整、典型的合流污水處置方式,也是未來合流制區域排水系統更新和完善的重點。因此,主要圍繞截流式合流制排水系統對CSO控制總體思路和各子系統的銜接關系進行深入探討,尤其關注系統真實運行狀況、現實條件等對銜接關系及系統決策產生的影響。

事實上,CSO控制中各子系統的特點及其之間的銜接關系,直接影響了各城市的CSO控制策略及工程決策。美國、德國、日本在CSO控制策略選擇上的傾向與差異,很大程度上就是基于對系統及系統關系的重視和切實的把握,如美國有一定代表性的“大截流”以及德國應用較多的“分散調蓄”等,都是在對城市基本條件、排水系統現狀及內部銜接關系進行綜合評估的基礎上做出的優化策略選擇。

而我國城市合流制排水系統面臨的條件更復雜,溢流污染的危害也更為嚴重,但大部分城市長期缺乏系統性控制思路和可持續的策略。從目前關于CSO控制的一些專業討論,及當前各城市已開展的相關規劃、項目設計及實施情況來看,存在幾方面比較普遍的共性問題,極大地影響了CSO控制系統的決策、工程合理性和部分已實施工程的運行效率,并直接導致部分工程難以達到預期目標。這些系統性問題常見于:① CSO控制策略和實施方案中的系統構成不完整;②某些重要控制措施的上、下游子系統能力不匹配,導致“無效投資”,例如盲目改造截流干管和提高截流倍數或設置大型CSO調蓄設施,但系統處理能力與之明顯不匹配;③工程項目設計工況與系統的實際工況差異巨大,存在較大隱患;④重大工程決策時對水質目標可達性及整體方案技術經濟合理性分析和比選不足,缺乏系統角度的優化分析和近遠期規劃,實施項目在整個決策系統中的重要性、貢獻率、優先級和時間安排等不清晰;⑤對復雜而龐大的系統工程面臨的實際困難、制約因素和可達性,亦即風險分析不足。

這些共性問題及現實困惑共同反映出,必須對CSO控制系統的銜接關系及其受現實運行條件的綜合影響高度重視,也需要更為深入的探討和剖析。

1 截流式合流制系統污染物轉輸及溢流控

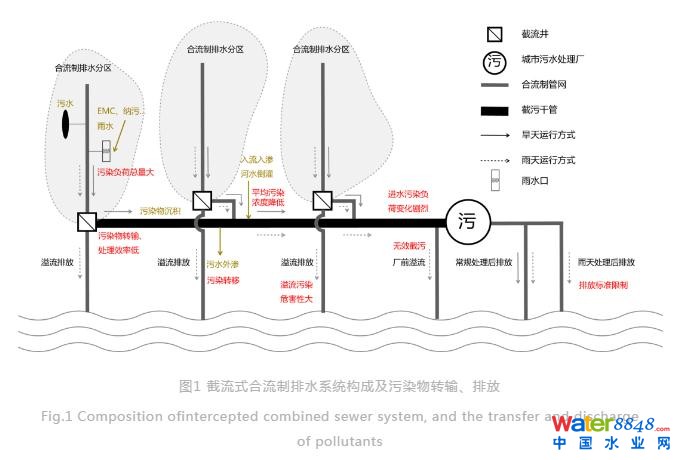

典型的截流式合流制排水系統一般包括:雨水和污水的收集、截流、就地處理和污水廠處理、排放等環節,具體構成及污染物轉輸、排放見圖1。

旱天,合流污水通過污水處理廠全流程處理后排放;雨天,在系統截流及處理能力范圍內的合流污水經過全流程或單獨處理后排放,超出截流或處理能力的合流污水,主要集中在截流干管溢流口、污水處理廠的廠前緊急溢流口發生溢流。也有部分城市存在一些特殊情況,暴雨時因管網排放能力不足、地面坡度大等原因綜合導致合流污水地面漫溢排放。

在我國,由于城市管理、居民生活習慣等外部條件造成的系列影響,污染物在合流制排水系統內的收集、轉輸、排放情況極為復雜,且具有很大的危害性。首先,國內城市普遍存在垃圾丟棄、清掃不善、沿街商鋪排污漏污等問題,下墊面及雨水口內污染物累積水平高,降雨時大量沖刷至管網系統,導致雨水徑流污染非常嚴重。其次,我國合流制管道防沉積設計不足且缺乏專門的運維沖洗,大量污染物容易沉積在管道內,當管道流量達到一定程度時,就會導致嚴重的管內沖刷,攜帶高濃度“黑水”的合流污水產生溢流,對河湖水體構成重度水污染威脅,許多城市雨季的黑臭現象即與此有關。而且,暴雨時被大量沖刷和集中排放的合流污水,對污水處理廠處理工藝也構成沖擊性影響。此外,由于管網轉輸過程中地下水及其它水源入流入滲、污染物沉積等影響,造成旱天污水處理廠進廠污水濃度低,處理工藝受影響,甚至有些污水處理廠需要持續添加碳源才能保障正常運行。以上幾方面原因,最終導致合流制系統污染物實際收集、轉輸及處理效率低下,溢流污染嚴重。

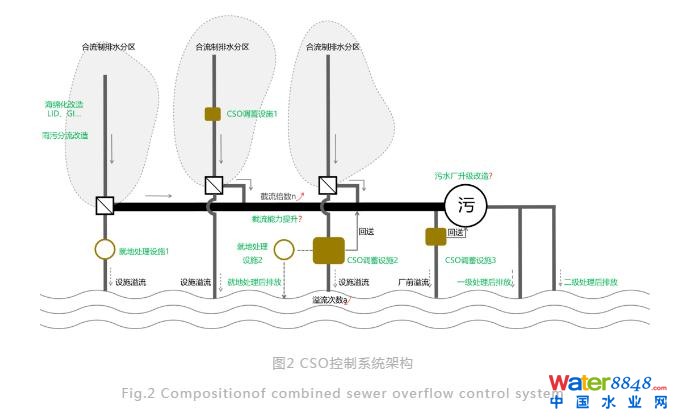

針對污染物在合流制系統中產生、轉輸及排放等關鍵環節,主要通過低影響開發(Low Impact Development,LID)源頭減排、雨污分流改造、管網截流能力提升、調蓄及回送、調蓄及就地處理、污水廠升級改造等工程技術措施,綜合達到削減CSO污染負荷的目的,具體如圖2所示。為了最大限度地利用現有系統和減少污染物來源,一些非工程性措施(如公共教育、街道清掃、排污管理、管道沖洗和清淤等)及管道系統的優化(如實時控制、管網修復等)等也是CSO控制的重要舉措。

上述CSO控制子系統之間有些呈互補作用,如源頭控制與調蓄、處理系統的關系;也有些由于自身特點,構成對其他子系統的制約,如處理系統對截流、調蓄系統產生的影響。在具體工程中,如何結合合流制區域基本條件,統籌運用好這些不同類型的技術措施并進行系統優化,實現更為經濟有效的溢流污染控制,是一項非常復雜和有難度的工作。既要考慮技術體系上的基本關系及統籌銜接,把握溢流控制關系的基本邏輯、重要環節和主要方法,也要充分考慮現階段非技術因素(如前述合流制及相關排水系統的復雜特征、政策、技術導則、規范標準、城市管理等)對CSO控制決策所產生的重要影響,并在瓶頸環節取得突破。

2 “源頭-過程及末端”之間的協同關系

源頭控制既包括同時具有徑流總量減排和徑流污染物處理作用的低影響開發設施的實施和改造,也包括場地內雨污分流改造。其中,低影響開發(LID)或綠色基礎設施(GI)能直接減少雨水排入合流制或分流制管網系統,同時提供雨水徑流凈化處理的功能。源頭LID改造/建設主要從以下2個層面達到CSO控制效果:①削減進入合流制排水系統的雨水徑流及污染負荷總量,為污水處理廠雨天騰出更多處理余量;②改善下墊面不透水特性,削減峰值流量,延遲峰現時間,降低溢流頻率和總量。“雨污分流改造”則主要是減少進入合流制管網系統的雨水徑流,但雨水徑流仍然需要進行處理,且需要同時建設覆蓋建筑小區和市政道路的雨污分流管網,才能有效減少污染物排放總量。

源頭控制措施的實施,能有效緩解下游控制系統的壓力;反之,下游調蓄及處理設施的合理設計,也能一定程度分擔老城區海綿化改造的源頭減排目標。總體上,由于源頭控制是CSO控制的最初始環節,受其他子系統的干擾較少。基于這種特性,在美國、日本等國家,局部區域的雨污分流改造與低影響開發已經被作為CSO控制的重要組成部分,費城、紐約、西雅圖等城市已逐步將低影響開發作為CSO控制的重要手段之一,并納入長期規劃,持續推進建設。我國在海綿城市試點建設推動下,已逐步在試點城市建成連片規模化的低影響開發項目,部分城市也將源頭控制納入到規劃建設管控流程當中,作為新、改(擴)建項目的基本要求,對老城合流制區域的CSO控制將產生有利的影響。

雖然源頭控制能比較有效地削減CSO,但也應充分認識其比較苛刻的實施條件和大規模改造的難度。一方面,源頭減排項目要實現對合流管網總體入流量及入流污染的明顯削減作用,需要盡可能地系統連片或規模化改造。另一方面,合流制區域一般處于高密度中心城區,改造條件復雜、地面和地下空間受限,部分城市還面臨建筑及文物保護、大面積地下結構防護等要求。國內外的經驗都充分證明,大范圍實施源頭減排改造的難度和代價其實都比較大。從美國費城、紐約、華盛頓等城市推行綠色基礎設施控制CSO的經驗看,雖然大部分地區將GI控制作為CSO控制系統不可或缺的一部分,但總體實施比例<20%,灰色設施仍然承擔了大部分CSO控制任務。這與當地實施條件和代價有關,也受前期灰色設施完善程度、CSO控制目標的達標要求等因素影響。不過總體而言,合理規劃實施源頭控制措施往往可以彌補灰色設施的不足,減少項目投資,提高整體效益。

需要強調,由于國內排水系統的建設管理能力地區差異明顯、復雜程度高,受納水體既受到各類溢流口的影響,也受到管網長期形成的漏損、高水位運行、直排漏排等各種影響,導致不完善的基礎管網短時間內全面改造難度大、見效慢,也導致部分城市在短期內實施的高投資截流系統提升改造、調蓄及處理系統建設難以發揮其設計能力和實現應有效能。相比之下,源頭改造和低影響開發控制措施具有更高的普適性,在某些城市或地區有可能起到更為重要的污染減量作用。

3 “截流-處理-調蓄”之間的制約與匹配

3.1 截流與處理能力的銜接

由于對截流和處理系統的匹配關系理解或重視不足,污水處理廠設計、排放標準限制,以及建設管理過程中人為因素的復雜影響,截流能力與污水處理廠處理能力、處理工藝的不匹配是國內城市合流制系統普遍存在的突出問題。一些城市花大力氣進行截污或分流改造,但往往實際截流效果不佳,下游處理系統能力不匹配,造成污染物轉移排放,實際的去除效率不高,投資效益低,這必須引起足夠重視并妥善解決。

完善的截流式合流制排水系統中,系統截流能力應與處理能力相匹配,這也是影響CSO控制效果和工程決策的基礎關系。對截流和處理系統的關系而言,截流倍數是最重要的控制或影響參數之一。我國規范標準給出的推薦截流倍數是2~5,在這個范圍內究竟如何取值是一個很關鍵的問題,截留系數1倍的差異就會帶來整個系統巨大的工程改造和投資,因此千萬不能盲目。事實上,發達國家也并不都是采用高截流倍數,即使采用較大的截流倍數也是有充分的理由和合理的系統銜接支持。脫離了處理能力的匹配談論截流倍數的取值大小其實是一個偽命題,不僅沒有意義,還可能成為設計和工程敗筆,造成投資浪費。即使污水處理廠有一定接納截流污水的能力,也必須清楚,由于污水處理系統,尤其是生物處理單元承受雨天流量和污染物負荷變化的能力有限(一般不超過3倍旱季平均流量),截流干管的截流倍數一旦偏高,污水處理廠就難以應對超量合流污水,甚至對生物處理工況造成破壞。通常情況,需要通過調整雨天處理流程、增設雨天處理工藝或增加就地處理措施等方式應對水量、水質變化,或通過調蓄設施臨時儲存合流污水,并在雨后送回到處理設施處理后排放。

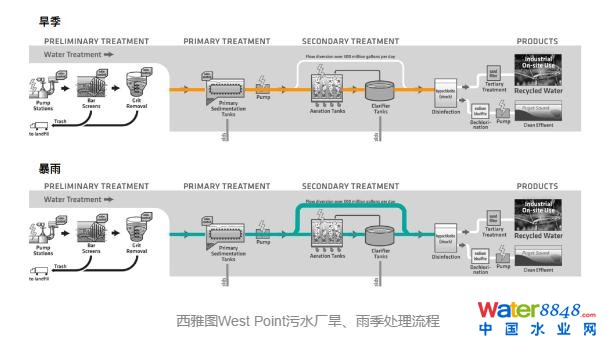

發達國家在CSO控制長期研究與實踐過程中,不同城市根據空間條件、既存截流管網的截流能力、污水處理廠處理能力等,選擇不同的CSO控制方式。很重要的是,這些國家一般都有與技術路線相匹配的管理制度和排放標準。有些城市中心區域密集,但城郊空間廣袤,選擇了高截流倍數的截流干管轉輸合流污水至污水處理廠集中處理,并設置不同處理能力的一級、二級處理系統,兼顧旱天、雨天不同進水流量及水質的影響,典型的如西雅圖 West Point 污水處理廠。也有城市采取限制截流倍數的控制策略,通過強化污水處理廠全流程處理能力,以及調蓄設施和生態處理設施的聯用,綜合控制溢流污染,典型如德國杜塞爾多夫、慕尼黑等城市,都采取了類似的處理策略,而沒有為截污干管設置高截流倍數。上述不同城市的技術策略選擇,都是長期研究、持續評估技術路線可行性和系統效率后作出的優化選擇,需要透徹理解基于特定條件下的截流與處理能力的關系,并根據城市實際條件和技術經濟分析綜合選取策略和技術手段。

當前我國較多城市合流制排水系統普遍面臨截流能力低、污水處理廠處理余量小以及截流處理能力不匹配等客觀事實,既有歷時及人為原因,也有客觀現實條件的制約影響。主要包含:① 對截流系統實際截流能力及污染物轉輸效率評估不足;② 配套法規政策、標準規范等不完善;③ 管網流量及污水處理廠規模、工藝設計,對入流入滲、合流污水的變化影響等考慮不足。

截流干管高水位運行、斷路、漏損等問題,以及合流污水轉輸過程中污染物外滲、沉積、沖刷、外源水入流入滲等特征,已經比較明顯地反映了截流系統運行工況對實際截流能力及污水處理廠實際進水負荷等所造成的影響。這些實際條件的影響,是具體工程項目里判斷是否額外增設截流系統、是否改造干管/渠提高截流倍數以及如何有效提高實際截流能力等應首要考慮的問題。

我國《中華人民共和國水污染防治法》、《排污許可管理辦法(試行)》等法規政策以及國家標準《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中,未明確合流制系統溢流排放、污水處理廠預處理后溢流排放相關的處罰或豁免規定,也缺乏相應的污水處理廠雨天排放標準作為支撐,難免造成環保執法時不去觸碰這些“真空地帶”,而以較嚴苛的方式進行管理,進而導致污水處理廠雨天廠前溢流或憋高管網水位等現象。這也致使污水處理廠在提標改造時難以充分考慮雨天處理工藝及處理規模的提升。這些重大問題不解決,一味提高城鎮污水處理廠常規污水處理水質標準,很難從根本上緩解CSO及水質污染問題。但值得一提的是,昆明市新發布的《城鎮污水處理廠主要水污染物排放限值》(DB5301/T 43-2020)中,對污水處理廠雨天CSO排放制定了單獨的水質排放標準,要求超量合流污水經一級強化處理并達到E級標準后通過單獨排放口進行排放,而環保部門對此排放口進行單獨審批和監督管理。雖對于E級標準執行的難易程度、監管方式等尚未形成成熟經驗,相對于美國等發達國家合流制排放管理仍有較大差距,但至少走出了較為開創性的一步,值得業內重視及其它城市學習借鑒。

從基礎設計看,由于對管網漏損及其他原因導致的入流入滲水量重視不足,對合流污水的流量及水質變化考慮不充分,大部分污水處理廠按分流制系統進行建設和管理,進水水質按生活污水及工業廢水考慮,導致污水處理廠規模本身偏低,且難以應對雨天進水流量及負荷變化。《排水工程》(第五版)下冊中對于合流制污水處理廠要求“進水泵房前的設計流量為雨天截流量,預處理后超過旱流高峰流量部分溢流排放,后續處理構筑物均以旱流高峰流量作為設計流量”,基本限定了污水處理廠雨天合流污水的最大處理規模,且受前述政策及標準影響,污水處理廠內預處理后的溢流排放也難以實現,截流與處理系統不匹配、污水處理廠自身應對合流污水處理能力不足等問題很難不存在。《排水工程》(第五版)上冊中對于污水流量計算要求“宜適當考慮地下水滲入量,具體取值可按10%~20%的經驗數據”,但實際國內各城市差異巨大,部分南方水網城市地下水水位高、河湖水倒灌風險較大,管網入流入滲水平可達20%以上。在此基礎上,對比同等人口、面積條件下日本、美國等典型發達國家合流制區域污水處理廠,發現我國污水處理廠處理規模相對偏小,一些污水處理廠甚至旱天即滿負荷或超負荷運轉,雨天的處理能力更無從談起。以某南方城市的合流制區域污水處理廠為例,其服務面積26.9 km2,服務人口27.8萬人,現狀處理能力為5×104 m³/d。而處于近似降雨條件下的日本大阪平野污水處理廠,服務面積24.86 km2,服務人口29.83萬人,現狀處理能力為27×104 m³/d,即便兩地區居民用水習慣差距較大,仍然存在數倍的處理規模差異。

3.2 調蓄與截流、處理能力的匹配

調蓄設施主要包括CSO調蓄池、深層調蓄隧道及管道調蓄等形式,是基于CSO控制系統在“截流-處理”這一基本關系上延伸出的主要技術措施。

是否要增設CSO調蓄設施以及如何確定CSO調蓄設施的規模、位置等,均應建立在統籌考慮截流、處理能力及充分評估系統實際狀況的前提下,包括對未來污水處理廠提標改造機會的考慮。如圖1、圖2所示,在基本確定污水處理廠近、遠期實際處理能力后,評估系統所能承擔的最大截流倍數。當污水處理廠雨天處理能力相對富余但系統截流能力不足時,盡可能通過既有系統的優化(如管網清淤、修復等)提高實際截流能力,在此基礎上評估截流系統改造的可能性。當截流干管截流能力與污水處理廠處理能力基本匹配或截流能力明顯偏高時,可在干管截流井、污水處理廠內等處設置調蓄設施,臨時儲存合流污水,雨后或高峰流量過后及時送回污水處理廠處理;當增設的CSO調蓄設施規模進一步超過污水廠處理能力時,應考慮額外增加其他就地處理措施。除系統上下游銜接關系外,當地汛期降雨頻率及平均降雨間隔等,也是影響調蓄設施的設計規模、布局的重要因素。總體上,污水處理廠旱天處理余量及截流干管旱天輸送能力越充足,汛期的平均降雨間隔越長,越有利于調蓄后回送污水處理廠進行處理;當污水廠日常處理能力飽和、汛期連續降雨時,CSO調蓄設施往往面臨更高的排空壓力,此時因地制宜地選擇就地、分散處理設施,污染控制效率可能更高。

此外,對調蓄系統而言,優化調蓄設施的位置極其重要,當CSO調蓄設施位于源頭、支線合流管網、截流干管,甚至污水廠內等不同位置時,其所能起到的作用、對系統的貢獻等各不相同,需要綜合評估。由于一些地區管網系統建設標準較高,或城市改造過程中匯水面積發生變化,也可以利用既有管網進行錯峰調節,如德國的水力自動控制閥、浮控調流閥、攔蓄截止閥等都是專用于管道調蓄的設備,近年來我國北京等城市也考慮利用暗渠進行管道內調蓄。實時控制(RTC)則是基于管道調蓄和其它調蓄系統衍生出來的智能調控系統,當前國內相關研究和關注也開始增多,一些發達國家也進行了較多的探索實踐,旨在更高效地利用管道調蓄空間,使管網系統內上下游調蓄、排放能力及與污水廠處理能力建立更良性的匹配關系。但需要強調,構建管道調蓄及實時控制系統的重要前提是排水系統基礎數據應全面且真實,管網/渠本身處于相對較好的運行狀態,同時不能降低區域排水防澇能力。

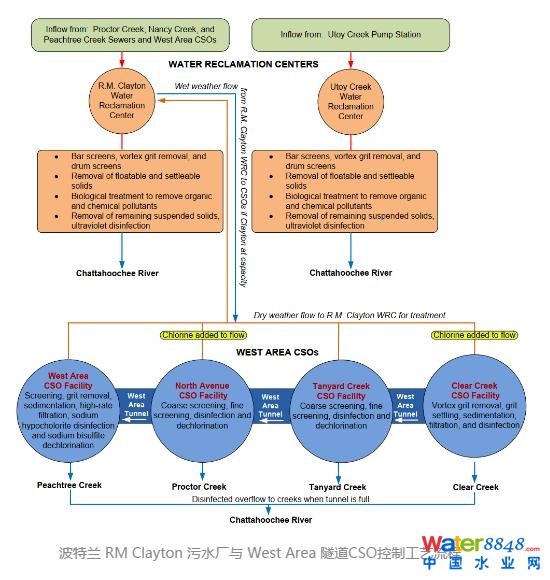

經過多年發展,調蓄設施在美國、德國、日本等發達國家的系統應用比較廣泛,既包括地上、地下調蓄池,也包括一些兼具調節、調蓄功能的深層隧道,并根據城市條件和特點、調蓄與截流處理系統之間的關系等,發展出多種不同的“截流-調蓄-處理”技術路線。芝加哥深隧與保護區建設計劃(Tunnel and Reservoir Plan,TARP)主要對芝加哥主城區的合流污水進行截流處理,減少CSO對芝加哥河的影響。該項目自1975年開始建設,已經建設175.4 km長的深隧截流設施,2015年、2017年分別建成Thornton、MacCook一階段地面調蓄工程,調蓄總容積超過7000×104m3(折合約20m3/人)。波特蘭市RM Clayton污水廠服務的合流制區域,在污水處理廠雨天處理能力下,對應可實現的最大截流倍數約為2。超過RM Clayton污水廠處理能力的合流污水進入調蓄深隧,并分別輸送至4座CSO處理站進行分散處理后排入查特胡奇河。

近10年來,我國上海、昆明、廣州、鎮江、長春、常德、池州等城市也先后在水系治理、海綿城市建設、黑臭水體整治等相關工作中,開展了較多CSO調蓄池的工程實踐。這些調蓄工程有些起到了預期效果,有些則因為系統關系和技術路線缺少深入分析和妥善處理,或規劃設計階段缺乏對管網和處理廠系統真實運行條件的評估,導致調蓄設施運行效率不高或引發新問題。例如,截流的合流污水因無法及時回送、污水廠處理能力不足或處理工藝不匹配而只能原位排放或長時間貯存;截流干管運行水位高,再加上進水、回流、溢流設計不合理,導致調蓄設施長時間處于滿水狀態;CSO調蓄設施建設時未經評估而大量封堵上游溢流排口,進而導致區域內澇風險提升。總而言之,CSO調蓄設施投資巨大、系統匹配性和空間要求高,工程決策時,應對系統銜接關系及真實運行工況進行全面評估,盡可能科學合理地進行規劃設計或系統優化改造,減少低效投資項目。

4 基于溢流控制目標的系統優化組合

評估及分析CSO控制系統的銜接關系及不同技術措施的適用性、可行性和經濟性,核心目的在于通過子系統優化配置有效實現溢流控制目標及溢流污染的削減,最終實現受納水體的水質管理要求。

① 溢流控制目標的確定

CSO控制目標的制定,直接影響控制措施的選擇及子系統優化組合,以及下一步詳細方案的制定。我國CSO溢流控制目標的研究偏滯后,近年來逐漸開始在相關規范或規劃中予以明確,主要包括溢流頻次、溢流體積削減率、溢流污染物濃度及總量控制等指標,如《海綿城市建設評價標準(GB51345-2018)》中要求“CSO排放口的年溢流體積控制率不應小于50%,且處理設施懸浮物排放濃度的月平均值不應大于50mg/L”。但不得不提,在水質管理目標、水質排放標準及CSO控制目標之間欠缺科學合理的量化關系研究,CSO控制目標缺乏考量不同城市真實條件下的彈性要求等,是當前CSO控制系統及其它水污染防治工程合理性、有效性的重要阻礙之一,而這既需要務實的基礎理論研究,也需要環保、城建、規劃等部門共同作為。此外,我國不同城市受納水體污染狀況已然不容樂觀,即使實現溢流控制目標,也并不一定能在短期內完全有效解決水質污染問題及達到相對嚴苛的水質標準,需要客觀理性地對待。

② 方案的技術經濟分析與系統的優化組合

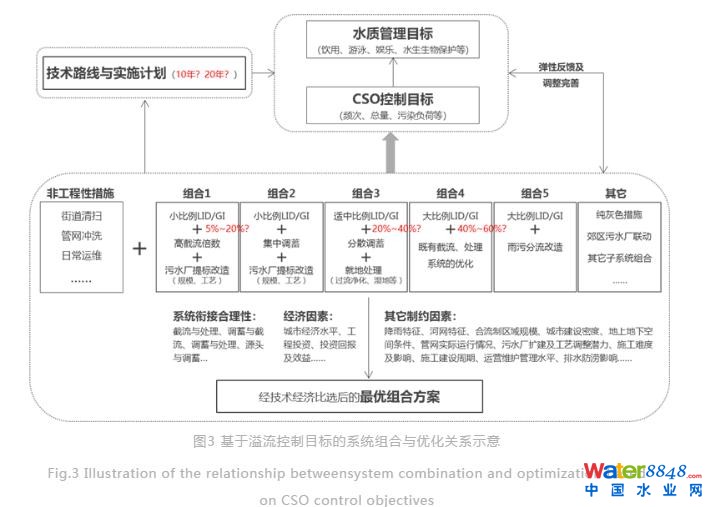

有了明確的CSO控制目標后,應進一步確定采用哪些控制措施,以及這些措施的規模、布局、計劃實施時間等,提出實現CSO控制目標可能的不同組合方案。組合方案的技術經濟分析和優化比選,需要綜合考慮系統銜接關系的合理性,衡量經濟因素及其他制約因素,如:組合方案的投資、實施難度、有效性、真實運行條件下影響后期運行管理保障等。在此基礎上,明確源頭、截流、調蓄、處理等子系統最優組合方案,通過科學、合理的評估計算方法、設計工況與實際運行工況的嚴謹推敲等,對組合方案進一步細化要求,并結合非工程性保障措施,形成本地區CSO控制清晰的技術路線及實施計劃。基于溢流控制目標的系統組合與優化關系詳見圖3。

從發達國家經驗看,實現一個城市CSO控制系統的基本完善,往往需要10~50年,而這期間,水質管理目標可能愈發嚴格、適用技術措施也在發展,也面臨城市規劃及用地的調整,加上對現有系統的準確把握很難達到盡善盡美,因此,在把握系統銜接關系及CSO控制基本規律的基礎上,也應根據未來可能出現的變化,給規劃及方案在具體執行過程中留有調整和優化的余地。

不同開發強度的城市區域,源頭海綿化改造、污水處理廠提升改造的大致比例及規模基本可確定,進而可對截流或調蓄的設施規模進行推測,但同時也可結合城市發展情況考慮大范圍舊城改造或基礎設施提升改造的可能。受類似基礎建設條件、地理及氣候特征、經濟水平等方面真實存在的差異性影響,以及不同CSO控制子系統所存在的明顯優勢和局限,不同地區和城市在在進行CSO控制措施選擇及系統組合時,具有一定傾向性或有一定規律可循。

有些城市人口規模及經濟體量巨大,CSO污染情況及影響重大,開發密度又極高,城市污水處理廠規模大、相對完善,在一定程度源頭控制的基礎上,主要采用高截流倍數或大型CSO調蓄設施的傾向可能更明顯,形成如圖3中組合1、2形式的決策方案。截流或調蓄的超量合流污水通過污水處理廠一級處理或其他單獨工藝處理,或通過截流到其它郊區污水處理廠全流程處理后排放。典型城市案例如芝加哥、西雅圖、東京等,國內廣州、上海等也在探索這種模式。

有些城市人口規模和經濟體量適中,CSO污染情況及影響明顯,具備一定的空間改造條件,出于最大限度利用城市既存設施的考量,側重保留和利用現有截流系統的截流能力和處理系統的常規處理能力,不盲目提高截流倍數,傾向于適中比例的源頭海綿化改造再加分散調蓄及處理,形成如圖3中組合3形式的決策方案,典型如杜塞爾多夫、池州、常德等城市。

而在一些經濟欠發達、規模小且城市建設密度相對較低的地區,既有系統的更新完善以及海綿化的持續改造效益更高也更為迫切;還有一些城市合流制區域較小、城市更新改造速度快、后期運維管理水平也較好,則高比例的海綿化改造以及完整的雨污分流改造可能更為適宜,分別形成如圖3中組合4、5形式的決策方案。

當然,這種模式化的組合分析僅僅為一般性規律總結和方法論上的闡述,具體還應結合各城市實際情況因地制宜地進行系統分析。但總體而言,大城市、超大城市由于涉及更多的排水分區,空間條件復雜且多樣,相對于中小城市,會更明顯地呈現出多種模式或多種技術措施綜合應用的特點,一般也具有更大的難度和需要更長的實施時間,做長期規劃也顯得更為重要和迫切。

5 結 語

科學合理地制定CSO控制策略、長期規劃及實施方案,必須深刻理解我國城市合流制及其相關系統中各子系統之間的相互聯系和制約關系,把握各系統和子系統的本質特征、主要功能、適用場景,以及其在實施中所需要耗費的投資、時間、能產生的效果等不同方面的優勢和劣勢。在明確污染物控制目標與控制系統之間對應關系的基礎上,結合城市更新改造、污水處理廠網的提質增效、流域水環境保護與治理等重大機遇,基于各城市合流制及其相關排水系統的現狀及基本特征、真實運行工況、制約因素和其它相關條件,通過技術經濟分析進行系統組合和實施方案的優化,統籌各種工程及非工程性措施。現階段尤其應重視現狀排水系統的調查與評估、污水處理廠雨天排放標準的研究與合理制定、污水處理廠雨天處理流程及工藝的技術探索與創新實踐、建成區大型灰色調蓄設施和綠色基礎設施的技術經濟比較分析等方面重要工作。