(通訊員楊濤 編輯嚴麗莎)環境科學與工程系張偉軍研究員團隊在污泥穩定化過程中有機質的轉化規律與調控機制方面取得新進展,系列成果近期發表在環境領域著名期刊《Water Research》(T1, 12.8)、《Environmental International》(T1, 11.8),《Chemical Engineering Journal》(T1, 15.1),和《Journal of Cleaner Production》(T1, 11.1)上,張偉軍研究員為論文第一或通訊作者。

市政污泥是污水處理過程中主要的副產物,污泥安全處理與資源化是環境工程領域亟待解決的工程與科學難題。在方法學上,研究團隊評價了不同預處理方法(ED、PPL和C18)和離子模式對污泥溶解性有機質(DOM)的提取差異性,并利用傅里葉變換-離子回旋共振質譜(ESIFT-ICR MS)對剩余污泥(WAS)和厭氧消化污泥(ADS)DOM進行分子組成解析,提出了適用于市政污泥特性的預處理方法和離子分析模式。

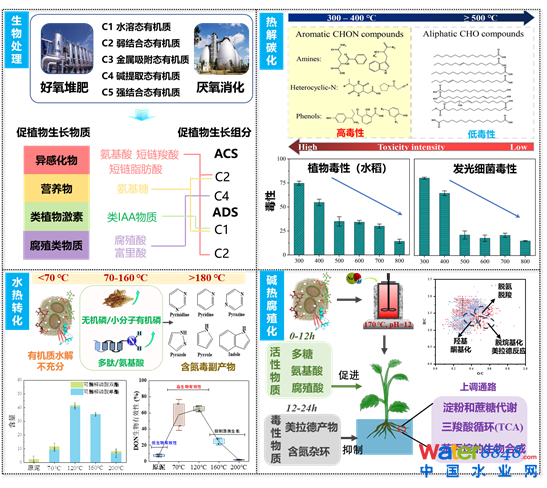

在此基礎上,團隊探究了污泥穩定化處理過程(生物處理,熱處理)中有機質的轉化規律,闡明了污泥穩定化產物中有機質的生物效應,發展了污泥水熱轉化制備植物活性有機質的新工藝。污泥生物穩定化產物中好氧堆肥污泥的弱結合態和堿提取態有機質和厭氧消化污泥的溶解態和弱提取態有機質是主要的促植物生長組分,其中異感化物(短鏈脂肪酸,氨基酸)、營養物質、類植物激素和腐殖質類物質是主要的促植物生長物質,可以通過上調“碳水化合物代謝”、“脂質代謝”、“氨基酸代謝”促進植物生長,同時導致“苯丙素生物合成”通路上調而提升植物抗逆性;污泥熱解碳中,300-400oC熱解后污泥碳中溶解性有機質主要為高生物毒性含氮芳香性化合物及酚類,而在500-800oC熱解碳中溶解性有機質為低毒性的直鏈脂肪酸,提升熱解溫度是控制污泥碳毒性的重要方式;污泥水熱轉化中,溫度升高導致有機質釋放,并伴隨部分蛋白質和多糖水解為多肽、氨基酸、小分子糖等植物活性有機質,隨溫度進一步美拉德反應加劇,生成類黑精化合物;污泥堿熱腐殖化過程呈現出三階段級聯反應,依次為有機物水解、發生脫氨、脫羧和脫氧反應以及脫碳反應。堿熱時間為12h時,污泥水解液的植物活性最高,水解液中的多糖、氨基酸和腐殖酸等活性物質通過上調“淀粉和蔗糖代謝”途徑,促進水稻幼苗能量代謝和碳水化合物的儲存,基于此發展了污泥水熱轉化回收植物活性有機質與毒副產物控制的新工藝。

研究成果得到國家自然科學基金(52122010, 52270141)等的資助。

全文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0043135423001227

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652622053203

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S138589472300061X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412022005281

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412023000867

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135423003469

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894723006125