工廠化水產養殖尾水處理技術探討

工廠化水產養殖尾水處理技術,作為現代水產養殖業中的重要環節,旨在解決養殖尾水對環境的影響。通過這一技術,可以有效地凈化養殖尾水,確保其達到排放標準,從而實現水產養殖的可持續發展。

隨著海水養殖技術的不斷進步與市場需求的持續旺盛,我國海水工廠化養殖在近十年內獲得了迅猛發展。然而,養殖過程中產生的廢水,其中包含的未消耗餌料、化學殘留物以及養殖生物的排泄物(富含氮、磷、有機質和毒性物質),均可能加劇周邊海域的富營養化程度和水質污染,進而引發赤潮等海洋生態問題。同時,水質污染也成為了制約水產養殖進一步發展的瓶頸。

鑒于此,水產養殖廢水的處理與循環利用逐漸成為研究熱點。眾多國內外學者針對海水工廠化養殖廢水的特性,分別對物理、化學和生物處理技術進行了深入應用研究,并取得了諸多實用性的研究成果。經過這些技術的綜合應用,養殖廢水中如化學耗氧量(COD)、懸浮物(SS)以及氨氮(NH3-N)等關鍵指標的物質濃度得到了有效降低,從而為廢水的循環利用奠定了基礎。

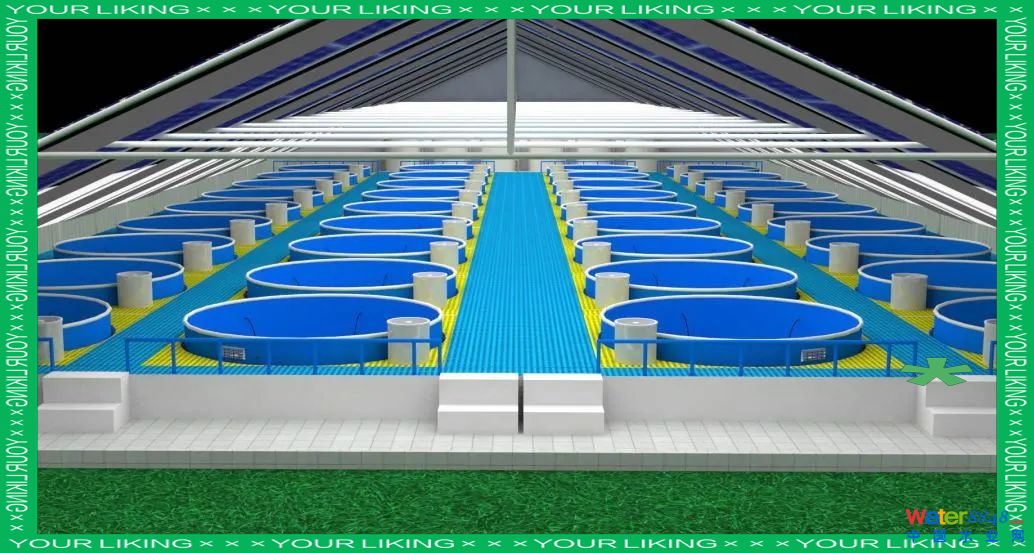

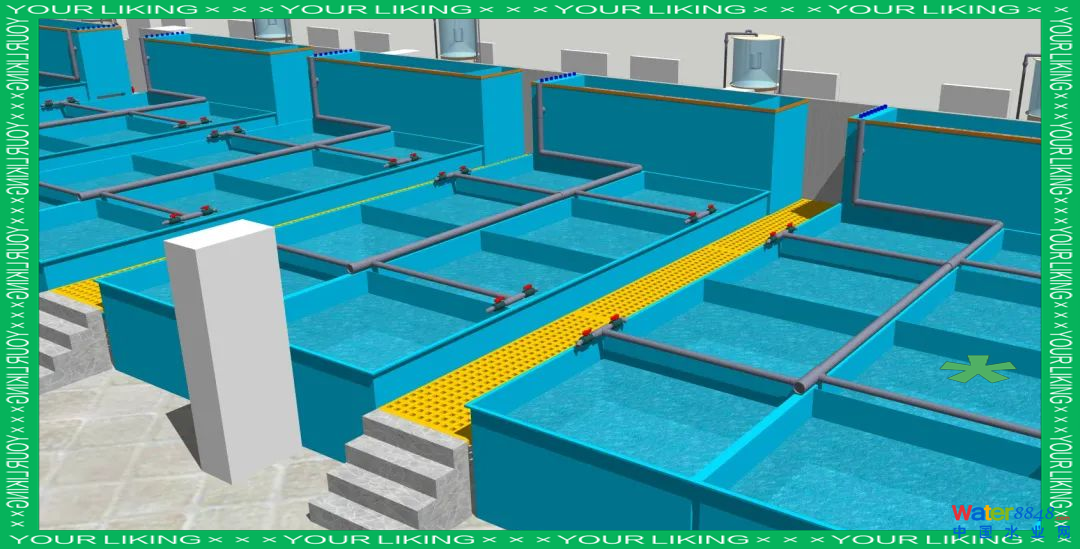

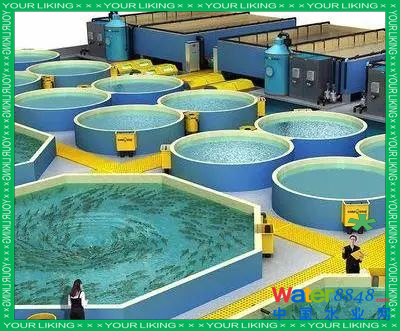

工廠化池塘養殖作為當前廣泛推廣的養殖模式,相較于傳統模式,其節水、節地、全自動、高密度集約化和排放可控的特點顯著。通過集中處理養殖系統中產生的廢水并循環利用,該模式不僅節約了水資源,還有效減少了自然水體的環境污染。

在工廠化池塘養殖中,養殖單元的修建至關重要。通常,養殖水槽會占據池塘的約2%的面積,這樣既能實現魚類的有效圈養,又能確保養殖糞污的集中排放和水體溶氧的均衡。此外,還包括其他輔助設施,以維持水質的穩定。

工廠化水產養殖的水體處理涉及多個環節,如增氧、固體與懸浮物分離、生物過濾以降低BOD、氨氮和亞硝酸鹽、曝氣以去除二氧化碳等、消毒以及脫氮等。這些處理過程共同作用,確保養殖水體的健康與穩定。

而封閉循環式工廠化水產養殖的自動監測與控制系統則是整個養殖過程的保障。由于養殖密度大,水質變化迅速,因此需要實時監測和控制系統中的多個參數,如水位、水溫、溶解氧等。通過這些參數的監測和控制,可以確保水質始終處于適宜的養殖范圍內,從而避免潛在的事故和生產損失。

水產養殖尾水物理處理技術

常規物理處理技術涵蓋了過濾、中和、吸附、沉淀及曝氣等多種方法,它們在廢水處理工藝中占據著舉足輕重的地位。針對工廠化養殖廢水的處理,尤其是外排與循環利用,機械過濾、泡沫分離技術以及臭氧凈化處理均展現出了顯著的效果。

01機械過濾

養殖廢水中,剩余殘餌和養殖生物排泄物等多以懸浮態大顆粒形式存在,針對這一特性,物理過濾技術成為了一種既高效又經濟的處理方法。其中,機械過濾器、壓力過濾器以及沙濾器等設備被廣泛應用于實際處理過程中。特別值得一提的是,機械過濾器(如微濾機)因其過濾效果優異而備受推崇。此外,日本研發的一種過濾機也頗具特色,其工作原理是通過水泵將池水吸上,經噴灑管噴入過濾池,利用過濾池內的小顆粒沸石和特制過濾器進行過濾,最后將過濾后的水流回養魚池,從而實現廢水的有效處理。

02泡沫分離技術

泡沫分離技術在工業廢水處理中已得到廣泛應用。該技術能有效去除蛋白質等有機物,防止其礦化成氨化物和其它有毒物質,從而避免有毒物質在水體中積累。同時,該技術還能向養殖水體補充必要的溶解氧,有助于維護良好的養殖水體生態環境。

03臭氧凈化

臭氧在水中分解產生的羥基自由基具有極強的氧化性,能分解許多一般氧化劑難以分解的有機物。因此,利用臭氧處理廢水不僅能迅速殺滅細菌、病毒和氨等有害物質,還能增加水中的溶解氧,從而實現養殖廢水的有效凈化。據報道,臭氧在魚蝦養殖中的應用效果非常顯著,能消滅海水中9%的細菌。當臭氧與生物濾池結合使用時,出水中的溶解氧含量會大大提高,進而提高養殖密度。

水產養殖尾水電化學處理技術

研究顯示,采用電化學法可以有效去除水中的溶解亞硝酸鹽和氨氮。實驗結果顯示,隨著電導率的增加,亞硝酸鹽完全去除的時間縮短,同時能耗也有所降低。在輸入電流最大為2A時,能耗達到最低。值得注意的是,pH值在電化學處理過程中相對穩定,受輸入電流和電導率的影響較小。在酸性環境中,亞硝酸鹽的去除效果更佳,而在堿性條件下,氨的去除效率更高。此外,氨的去除速度相較于亞硝酸鹽而言稍慢一些。

水產養殖尾水生物處理技術

養殖廢水生物處理是一種有效的穩定有機污染物方法,主要依賴于活性污泥法和生物膜法。這些方法利用微生物的吸收和代謝功能,降解水中的有機物和營養鹽。活性污泥法是其中的關鍵技術,它由好氧微生物及其吸附的有機和無機物質組成,具有吸附和分解水中有機污染物的能力。此外,氧化溝間歇式活性污泥法(SBR)和AB法處理工藝等改進技術,進一步提高了處理效果。研究顯示,通過活性污泥法處理水產養殖循環用水,雖然NH4+-N含量未達到回用標準,但在水產養殖排水溝渠中采用類似SBR的操作方式進行好氧厭氧處理,效果顯著。同時,SBR法在處理海水養殖廢水時,即使在鹽度不高的情況下,也能實現良好的脫氮效果。

02 生物膜法

生物膜法涵蓋了生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化設備以及生物流化床等技術。這些技術的核心在于其微生物的多樣性,使得它們在水產養殖廢水的封閉循環利用中發揮著關鍵作用。為了有效處理工廠化養殖廢水,篩選出能夠在海水環境中迅速生長并高效繁衍的生物菌群顯得尤為重要。當前,國內外研究主要集中在光合細菌、玉壘菌以及硝化細菌等在養殖廢水處理中的應用。與傳統的微生物掛膜生物處理技術相比,固定化微生物技術因其高密度、強活性以及快速的反應速度,對氨氮和某些難以生物降解的有機物展現出顯著的去除效果。因此,該技術有望成為海水工廠化養殖廢水處理的關鍵生化技術。

生物濾池

在集約化養魚裝置中,生物濾池通常采用平流式、升流式或降流式設計。其運行的核心在于掛膜過程,即微生物在濾料表面的附著與生長。若濾料表面無法形成生物膜,則濾池的污水處理功能將無法實現。掛膜,從微生物學的視角來看,就是將微生物接種并吸附在濾料上。生物濾池中的填料,如碎石、卵石、焦炭等,不僅作為生物的載體,還對生物膜的生長和有機懸浮顆粒的捕集起到關鍵作用。此外,生物濾池的設計和填料選擇也是影響其性能的重要因素。

在實際應用中,通過沉淀池→生物濾池→二沉池→生物過濾器的工藝流程,結合混合纖維填料,可有效處理河口大面積集約化養殖水體,并實現廢水回用。同時,池塘(曝氣)→機械濾池→紫外光消毒→淹沒式生物濾池(反硝化池)→魚塘回用的處理模式也展現出良好的處理效果。另外,采用沸石作為濾料的曝氣生物濾池在廢水處理方面也表現出色。

生物轉盤與生物轉筒

生物轉盤是一串固定在軸上的圓盤,這些盤片交替浸入水中和露出水面。由于微生物附著在盤片上,形成了一層生物膜。隨著盤片的轉動,浸入水中的部分逐漸露出,盤片上的水在重力的作用下沿著生物膜下流。同時,空氣中的氧氣通過一系列物理過程,如吸收、混合、擴散和滲透,隨轉盤的轉動被帶入水中,從而增加了水中的溶解氧,進而凈化了水質。

生物轉筒則是生物轉盤的衍生產品,自20世紀70年代中期開始在丹麥和德國得到快速發展。丹麥主要研發了單轉筒型,而德國則推出了多轉筒型。轉筒內部填充了塑料球、塑料環和波紋盤片等材料。某些生物轉筒還配備了集氣裝置,以進一步提升水中的溶氧量。其典型的三種生物轉筒形式包括:外殼為硬聚乙烯塑料,內裝聚氯乙烯波紋圓盤片,由多個小轉筒組成;筒體外殼為鋼制,內部固定軸上的硬聚乙烯波紋盤面呈多邊形;以及轉筒四周裝有小容器,轉筒向上時小容器盛滿水,向下轉動時水灑在塑料球上,空氣則進入水中,從而大大增加了凈化水的體積。

生物流化床

生物流化床,簡稱BFBS,是一種高負荷的生物膜法,在污水的二級處理中發揮著重要作用,尤其是對于有機物氧化和部分硝化過程的處理。其技術已被廣泛應用于有機廢水的處理以及脫氮領域。例如,Michael等人通過結合好氧的硝化滴濾和缺氧反硝化流化床,成功地將富含硝酸鹽和溶解有機物的水流引入硫化床,取得了顯著的處理效果。此外,在水產養殖水體的循環利用中,膨脹床的硝化和反硝化作用也被用于同時處理BODSS和氮,確保出水氨氮低于5mg/L。作為一項革新性的水處理技術,生物流化床工藝將在未來的水處理工程中扮演更加重要的角色。

水產養殖尾水的自然生物處理技術

自然生物處理水產養殖水體是一種常用的方法,主要依賴于濕地、穩定塘和土地處理系統等技術。這些方法的優勢在于能夠有效地處理含氮和磷的水體,實現較為徹底的處理效果。對于非集約化水產養殖的自然水域,由于其本身就構成了一個典型的濕地系統,具有較強的自凈能力,因此只需合理利用并強化這一自凈能力,便能取得良好的環境效益和經濟效益。同時,魚塘水生生態系統也擁有強大的凈化污染物的功能,可以充分利用這一點來凈化水產養殖水體中的污水。

水產養殖循環水處理技術

水產養殖中,水處理裝置的選擇至關重要,其結構差異和工藝流程的不同將直接影響處理效果。以下是幾種典型的循環水處理流程:

魚池排水先進入集水池塘,再經過生物轉筒氧化的氧化池,隨后進入沉淀池和增溫增氧池,最終實現魚池回用。

魚池排水直接進入沉淀池,隨后通過升流式生物濾池進行過濾,再經過淋水塔式增氧和加熱消毒,最終實現魚池回用,此流程可去除高達99%的氨氮,且新鮮水與回用水的比例為1/9。

魚池排水經過充氧后,進入升流式石灰巖濾池進行過濾,再依次經過沉淀池、增氧環節,最終實現回用,其中新鮮水與循環水的比例為1/5。

魚池排水先經過升流式碎石濾池,再經過降流式碎石濾池和增溫池,最終實現回用。

魚池排水首先進入集水池,隨后通過升流式沸石濾池和降流式沸石濾池進行雙重過濾,再補充新鮮水和進行調溫處理,最后實現魚池回用。

結論

面對全球水資源短缺與環境污染的嚴峻挑戰,封閉式循環水養殖方式正逐漸成為各國的主流選擇。特別是養殖尾水的綜合利用與無害化排放技術,不僅具有顯著的研究開發價值,更展現出廣闊的應用前景。海水工廠化養殖尾水中的污染物種類繁多,這無疑增加了處理工藝的復雜性。因此,在設計此類尾水的處理工藝時,我們應遵循高效與經濟的雙重原則,根據處理后的水質要求,靈活運用物理、化學及生物處理技術,從而確保取得理想的處理效果,實現循環水養殖的目標。