萍鄉市日前正式向國家相關部門申報“海綿城市”建設試點,也是江西唯一申報的設區市。

什么是“海綿城市”?“海綿城市”有什么作用呢?

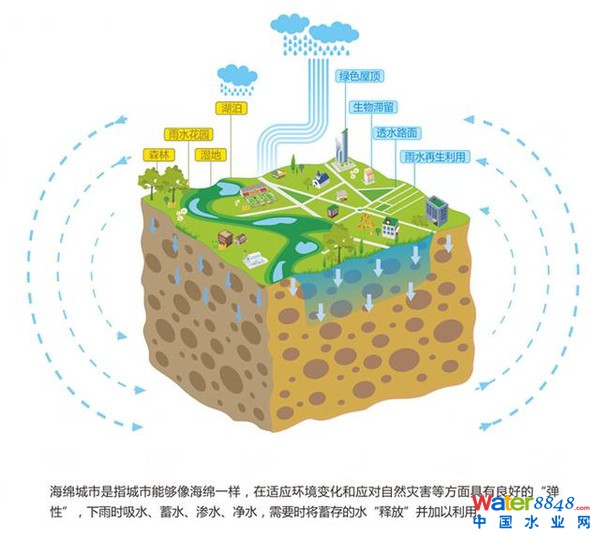

“海綿城市”,即比喻城市像海綿一樣,在適應環境變化和應對自然災害等方面具有良好的“彈性”。下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用,從而讓水在城市中的遷移活動更加“自然”。

“海綿城市”建設的重點是構建“低影響開發雨水系統”,強調通過源頭分散的小型控制設施,維持和保護場地自然水文功能,有效緩解城市不透水面積增加造成的洪峰流量增加、徑流系數增大、面源污染負荷加重等城市問題。“海綿體”既包括河、湖、池塘等水系,也包括綠地、花園、可滲透路面這樣的城市配套設施。“海綿城市”讓城市像海綿一樣“呼吸”,更具生態魅力。

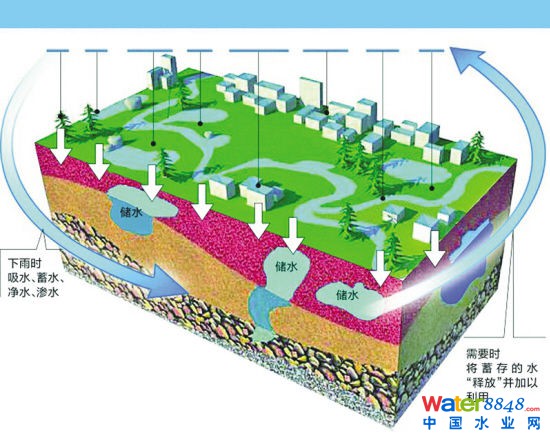

海綿城市水的循環收集與釋放示意圖

好處一:吸住集中降水,告別“城中看海”

目前,我國大多數城市都是快排模式,雨水落到硬化地面,只能從管道里集中排出。強降雨一來,大家就感覺修多粗的下水管道都不夠用。許多嚴重缺水的城市,就讓約70%的雨水白白流失了。建設海綿城市,在暴雨來襲時,城市能夠像海綿一樣將雨水儲存起來;暴雨過后,再讓雨水緩慢地流出,從而避免短時間內大量雨水帶來城市內澇問題。

好處二:雨洪利用,節約水資源

當城市成為“海綿”時,降雨時城市吸飽了水,而在干旱缺水時,就可以將儲存的水釋放出來,并加以利用。“損有余而補不足”,讓城市將本就珍貴的水資源運用得更加平衡。以北京為例,自打造“海綿城市”以來,僅2014年就累計收集利用雨水量2781萬方,相當于14個昆明湖。

好處三:生態與經濟并重,改善城市生態環境

“海綿城市”建設非常注重對天然水系的保護利用,保護河、湖、池塘等水系,改善了城市的生態環境,緩解城市缺水和熱島效應。調蓄設施又往往與城市既有的綠地、園林、景觀水體相結合,“凈增成本”比較低,還能大幅減少水環境污染治理費用,降低城市內澇造成的巨額損失。另外,“海綿城市”建設大大減少了建設排水管道和鋼筋混凝土水池的工程量,經濟效應可觀。

海綿城市建設在美國等發達國家已實施多年,國外經驗已證明,海綿城市建設在城市雨水管理方面行之有效。

德國柏林波茨坦廣場水環境設計/經典“海綿城市”景觀設計

德國

德國的城市雨水利用方式主要有三種:一是屋面雨水集蓄系統,收集的雨水經簡單處理后,用于家庭、公共場所和企業的非飲用水;二是雨水截污與滲透系統,道路雨洪通過下水道排入沿途大型蓄水池或通過滲透補充地下水;三是生態小區雨水利用系統。小區沿著排水道修建可滲透淺溝,表面植有草皮,供雨水徑流時下滲,超過滲透能力的雨水則進入雨洪池或人工濕地。

美國丹佛

美國

美國的雨水資源管理以提高天然滲入能力為宗旨,強調與植物、綠地、水體等自然條件和景觀結合進行生態設計,如植被緩沖帶、植物淺溝、濕地等,大量使用由屋頂蓄水或入滲池、井、草地、透水地面組成的地表回灌系統,以獲得環境、生態、景觀等多重功效。

早在1980年,日本就開始推行雨水貯留滲透計劃,即所謂的“海綿城市”

雨水利用示意圖

日本

日本雨水利用最具特色的技術手段是建設雨水調節池,在傳統的、功能單一的雨水調節池的基礎上發展了多功能調蓄設施,具有設計標準高、規模大、效益投資高的特點。在非雨季或沒有大暴雨時,這種雨水調節池還可以全部或部分地發揮城市景觀、公園、綠地、停車場、運動場、市民休閑集會和娛樂場所等多種功能。

新加坡濱海堤壩 城市中的蓄水池

新加坡

新加坡一向有“花園城市”的美譽。作為一個雨量充沛的國家,年降水量達2400毫米的新加坡利用遍布全島的蓄水池和系統性布設的排水道解決城市內澇問題。以新加坡濱海堤壩為例,它將蓄水池與大海隔開,防止蓄水池內的水受潮汐影響。當降雨較強而海水處于低潮時,閘門會降下,將過量的雨水排放入海。如果漲潮時降大雨,閘門則維持緊閉,工作人員轉而啟動巨型排水泵,將過量的雨水排入海洋。

最近國內城市規劃界不停的在出現新名詞,出現新概念,出現新思潮,發起新運動,各地都在編制各種各樣的規劃,如“海綿城市”、“智慧城市”等等,那么你了解多少呢?小編為你解惑一二。

智慧城市

智慧城市就是運用信息和通信技術手段感測、分析、整合城市運行核心系統的各項關鍵信息,從而對包括民生、環保、公共安全、城市服務、工商業活動在內的各種需求做出智能響應。其實質是利用先進的信息技術,實現城市智慧式管理和運行,進而為城市中的人創造更美好的生活,促進城市的和諧、可持續成長。

隨著人類社會的不斷發展,未來城市將承載越來越多的人口。目前,我國正處于城鎮化加速發展的時期,部分地區“城市病”問題日益嚴峻。為解決城市發展難題,實現城市可持續發展,建設智慧城市已成為當今世界城市發展不可逆轉的歷史潮流。

智慧城市的建設在國內外許多地區已經展開,并取得了一系列成果,國內的如智慧上海、智慧雙流;國外如新加坡的“智慧國計劃”、韓國的“U-City計劃”等。

智能城市

智能城市是智能技術充分應用的城市。智能城市是一個系統。也稱為網絡城市、數字化城市、信息城市。不但包括人腦智慧、電腦網絡、物理設備這些基本的要素,還會形成新的經濟結構、增長方式和社會形態。

智能技術也是信息技術,只是強調的重點不同。智能技術強調的是軟件資源,強調自動處理系統的貢獻,智能技術有望成為信息技術應用的新熱點。

生態城市

從廣義上講,生態城市是建立在人類對人與自然關系更深刻認識的基礎上的新的文化觀,是按照生態學原則建立起來的社會、經濟、自然協調發展的新型社會關系,是有效的利用環境資源實現可持續發展的新的生產和生活方式。狹義的講,就是按照生態學原理進行城市設計,建立高效、和諧、健康、可持續發展的人類聚居環境。

宜居城市

宜居城市是指對城市適宜居住程度的綜合評價。其特征是:環境優美,社會安全,文明進步,生活舒適,經濟和諧,美譽度高。2005年,在國務院批復的《北京城市總體規劃》中首次出現“宜居城市”概念。中國城市競爭力研究會連續多年發布“中國十大宜居城市”排行榜。

“宜居城市”是指那些社會文明度、經濟富裕度、環境優美度、資源承載度、生活便宜度、公共安全度較高,城市綜合宜居指數在80以上且沒有否定條件的城市。城市綜合宜居指數在60以上、80以下的城市,稱為“較宜居城市”。城市綜合宜居指數在60以下的城市,稱為“宜居預警城市”。

低碳城市

低碳城市,指以低碳經濟為發展模式及方向、市民以低碳生活為理念和行為特征、政府公務管理層以低碳社會為建設標本和藍圖的城市。低碳城市已成為世界各地的共同追求,很多國際大都市以建設發展低碳城市為榮,關注和重視在經濟發展過程中的代價最小化以及人與自然和諧相處、人性的舒緩包容。