半年內11家環保上市公司引戰投或易主 擁抱國資進入行業洗牌期?

時間:2019-01-31

來源:每日經濟新聞

作者:賈麗娟

綠水青山就是金山銀山。曾經,環保板塊是最被資本市場看好的板塊之一。但如今看來,環保行業的這個“冬天”,真的有點冷。這個行業究竟怎么了?

曾幾何時,“環保”是資本市場上最被看好的板塊之一,原因很簡單:綠水青山就是金山銀山。但在2018年,“環保”又是最令投資者傷心的板塊之一:全年下跌幅度在各個行業中最大,沒有之一。

從2018年下半年到2019年初,環保行業龍頭頻頻傳來“實控人變更”的消息,這個行業究竟怎么了?

行業基本面生變:去年申萬行業指數腰斬

2018年,申萬環保指數全年下跌49.68%,在申萬29個行業中跌幅居首位,跑輸大盤25.09個百分點,跑輸創業板21.03個百分點。

這樣的表現,與去杠桿、PPP清庫、資金面緊張、融資困難、“一刀切”政策等外部環境變化均有關系。眾所周知,環保行業在2018年遭遇了嚴重的融資問題,這也是市場用腳投票的重要原因之一。

而企業自身業績增速下滑、股票質押風險,也加劇了投資者的擔憂。

很多業內人士應該都記得2018年5月,東方園林的那則“最涼”發債公告。當時,東方園林原計劃兩個品種發行規模不超過10億元,最后,只募得5000萬元,其中一個債券產品竟無人問津。

如今看來,環保行業的這個“冬天”,真的有點冷。

2018年,是國內資金面逐漸緊張的一年,資金成本上升,環保行業則是典型的投資驅動型行業。一些前期投入大(如PPP類項目)的工程公司,一旦遭遇融資困境,前幾年加上來的杠桿要快速去掉,大量問題就迅速顯現。一個典型的問題就是,企業經營性現金流的增長,趕不上營收和利潤的增速,現金回流成為環保行業的一大痛點,如果資金緊張回款不利,就會出現債務違約等風險。

光大證券研報顯示,2014年~2016年,環保公司杠桿率快速提升,2015年“水十條”出臺,2016年環保需求進一步釋放,疊加地方政府規范融資平臺,以PPP模式釋放基建類項目訂單增多,環保公司在資本金層面,通過結構化融資(即雙重加杠桿)的方式快速擴大拿單規模,進一步加重了債務負擔。

這些,都為2018年“去杠桿”強化后的債務危機埋下伏筆。數據顯示,2018年,在融資未大幅增加的情況下,部分環保企業償還債務支付的現金明顯增加,籌資活動現金流凈額大幅下降甚至為負值。有環保企業流動性風險爆發,甚至發生了數起環保上市公司實際控制人變化的情況。

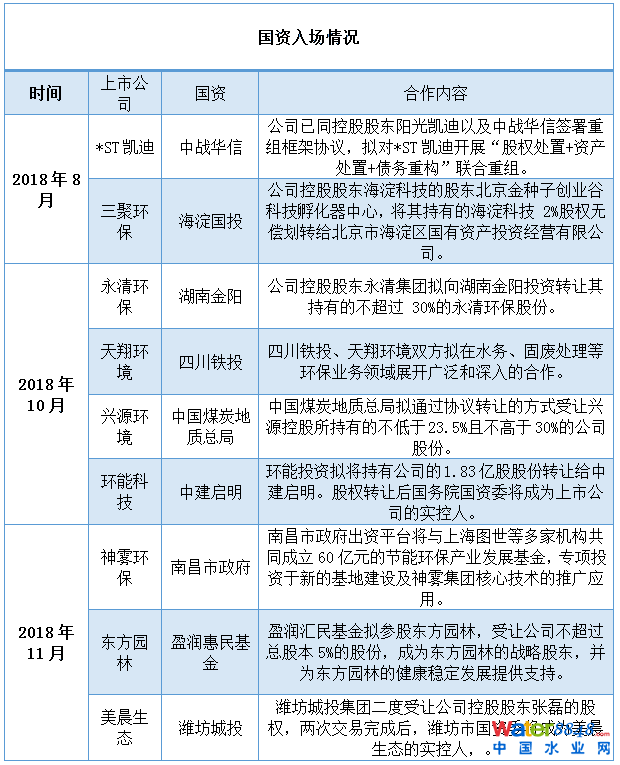

半年內11家環保公司擁抱國資

2018年5月,盛運環保控制權變更,引發市場關注,這也是市場上較早的環保企業控制權變更案例。

去年下半年,環保企業的控股股東更是動作不斷。從2018年8月至今,短短半年,僅《每日經濟新聞》記者不完全統計,已有11家民營環保上市公司,或選擇轉讓控制權,或選擇與國資合作。

圖片來源:每經記者公開資料整理

而各家轉讓股權的原因,似乎都逃不過“缺錢”二字,遇到資金困境的,或是上市公司,或是其股東。

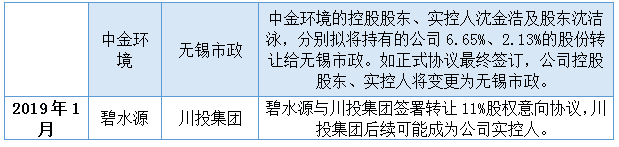

民營環保企業龍頭碧水源在今年1月中旬與川投集團簽署意向性協議,擬向后者轉讓11%的股權。碧水源是水處理行業的龍頭企業之一,自2010年深交所創業板掛牌上市以來,公司實現了年均50%以上的復合增長率。財報顯示,2018年前三季度,碧水源營收60.5億元,同比增長11.9%;凈利潤5.73億元,同比下降22.64%。

對此,有熟悉碧水源的相關人士近日對外稱,轉讓股權的主要原因之一,是大股東股權質押的壓力過大。該人士表示,雖然上市公司并沒有資金問題,但是由于股票價格下跌了60%~70%,公司實控人需要補質押,但銀行及機構的利率又提得很高,導致每個季度的付息壓力很大。

再如環能科技,其實控人倪明亮同央企中國建筑集團旗下的中建啟明簽署了《股份轉讓協議》,股權轉讓后,中建啟明將持有公司27%股權。在剛結束的環能科技2019年臨時股東大會上,中建啟明推薦的3名人選均進入了公司董事會,在5名非獨董中占多數席位。

1月22日,環能科技業績預告顯示,預計2018年凈利潤為1.37億元~1.55億元,同比增長48%~68%。環能科技業績并不差,那么,轉讓股權的原因是什么?環能投資曾表示,是出于提高上市公司的行業地位、改善公司的財務狀況與盈利能力、更好支持上市公司發展等目的。但其股東在轉讓前的大量質押、兩大股東由于“定增兜底協議”而互提訴訟,都暗示了公司對融資的需求似乎并不低。

另一案例是天翔環境。天翔環境正身陷債務危機之中,截至去年12月18日,公司及子公司累計逾期債務合計金額約12.92億元。為解決天翔環境的債務危機,公司曾前后與成都環境投資集團有限公司、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司、四川能投水務投資有限公司等簽署了《戰略合作框架協議》。此外,公司還與主要債權人、戰略股東長城國融投資管理有限公司簽訂了《債務風險化解諒解備忘錄》。

而2014年到2016年,天翔環境曾大舉并購,公司先后收購了CNP45%股權、美國的污泥處理設備公司Centrisys80%股權等資產或股權。但市場風云突變,此前大刀闊斧并購,也給其帶來難以償還的債務。

“民企+國資”將成為新競爭力?

那么,這么多環保公司引入國資,只是為了解決錢的問題嗎?

“主要是解決融資問題。”一位行業分析師對《每日經濟新聞》記者表示,另一個原因是,“國資能夠給企業帶來一些資源。”

“國資近期收了很多上市公司,和國企改革證券化有一定關系。”一位環保上市公司內部人士對記者稱,國資“馳援”,不僅僅是在環保行業,而是一個更廣范圍內的動作。

除了解決融資問題,“民企+國資”的組合大量出現,會給行業帶來哪些變化?

在行業人士看來,這一輪易主潮,意味著行業洗牌期的到來,“(洗牌)2018年就已開始,但行業格局的變化,還不會那么快。”

新時代證券的研報分析認為,民企擁抱“國資”,有望同時具有民企及國企的屬性,二者或將協同互補,成為未來有力的競爭力。一方面,國企背書可以給企業帶來充沛的低成本融資,對于投資屬性較強的環保行業至關重要;同時,環保行業的大量訂單主要來自于政府,國企背書對企業拿單能力的提升也有積極影響。另一方面,民企對企業管理效率、技術儲備、外延拓展等方面的追求,有助于提升企業的內在活力。因此,從中長期來看,“民企+國企”的股東背景或成為環保企業未來的重要優勢。

不過,正如中泰證券認為的那樣,國資入場后,環保市場的格局或許有所改變,但后續如何演變,還需觀察國資入場后企業的整合情況。

在光大證券看來,2019年行業情況仍然不太樂觀,企業債務到期壓力依然很大,“民營企業質押率較高+現金流情況不理想”。

經過了2018年的低谷期后,環保行業或許會迎來新的機遇。招商證券研報顯示,2019年固定資產投資增速環比上升是大概率事件。而在固定資產投資中的主要方向是補短板,即脫貧攻堅、鐵路、公路水運、水利、能源、農業農村、生態環保和社會民生9個方向,其中,農業農村、生態環保和社會民生都與環保相關。