金蟬脫殼?養替罪羊!污水處理應對環保處罰又出奇招

時間:2021-08-19

來源:中國水網、天涯論壇

近日,中國水網獲悉,山西呂梁市文水縣人民政府訴山西鑫海環境治理股份有限公司行政處罰一案開庭,據了解,山西鑫海環境治理股份有限公司(曾用名:山西鑫海化工有限公司,以下統稱山西鑫海),在2018年的中央環保督查中被查獲,在督察組壓力下,當地環保局處罰其20萬元,水利局處罰其10萬元。但是,隨后,山西鑫海又注冊了“文水縣高車鑫海化工有限公司”,用后者繳納了罰款,上演了現實版的“貍貓換太子”。

2018年,中央環境保護督察組在山西省環保廳的陪同下,對山西鑫海化工有限公司進行督察。

督察組發現,山西鑫海化工有限公司私自停運了污水處理設備,將632.2 噸含油廢水(應屬于危廢)送至沒有危廢處置資格的山西上德水務有限公司處置。另外,督察時還發現,山西鑫海存在擅自變更生產工藝、非法轉移處置危廢、未經公安備案購買硫酸等危化品、在廠區私自打深井盜采地下水等大量違法犯罪行為。生態環境部南京環科院固廢中心主任張后虎,在山西鑫海督查現場初步認為,632.2噸含油廢水不屬于普通工業廢水,而應屬于危險廢物。

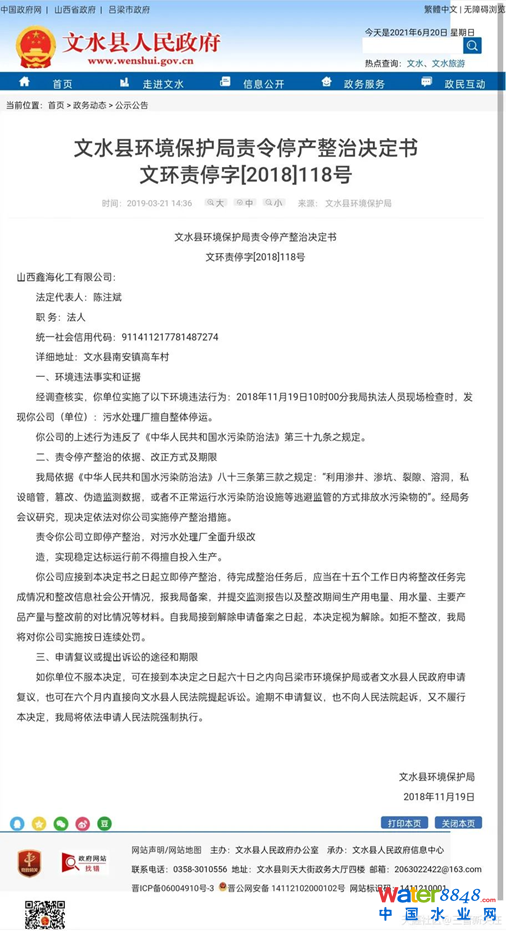

在中央環保督查高壓下,2018年11月20日,文水縣環保局對山西鑫海下達《責令停產整治決定書》,并對其處以環保罰款20萬元,并將該公司法人代表陳注斌移送公安機關依法行拘;文水縣水利局,對其盜取地下水的行為罰款10萬元。通過企查查發現,2019年11月21日山西鑫海化工有限公司更名為山西鑫海環境治理股份有限公司,且陳注斌不是山西鑫海化工有限公司的實際控制人。

可在2018年11月,陳繼先緊急注冊了“文水縣高車鑫海化工有限公司”(現已注銷,在企查查上可以查到),這個企業的名字,和“山西鑫海化工有限公司”名字基本相似。陳繼先使用這個新企業的名字,在文水縣環保局繳納了20萬元的環保罰款,企圖李代桃僵,變相摘清實際犯罪的“山西鑫海化工有限公司”的責任。在陳繼先打給文水縣環保局的報告中,也對這件事情做了介紹。而這個主意,據陳繼先打給文水縣環保局的報告,稱是文水縣環保局南安環保所所長岳寧的餿主意。

陳繼先這么做的原因是因為處罰信息一旦上網,會影響山西鑫海化工有限公司的聲譽、信貸、稅收。尤其是該企業每年向國家申請大額數的免稅退稅,若被環保處罰,將不再享受這些政策優惠。

2020年春節后,文水縣環保局相關人員,將《文水縣環境保護局文環罰字(2018)118號行政處罰決定書》上傳到了環保部網站。這份處罰書,正是上次環保督查對“山西鑫海化工有限公司”的處罰決定,而不是子虛烏有的“文水縣高車鑫海化工有限公司”的處罰決定。這讓陳繼先父子非常惱火,于是將文水縣環保局和文水縣政府告上法庭,要求撤銷《文水縣環境保護局文環罰字(2018)118號行政處罰決定書》。

讓山西鑫海如此鬼迷心竅的原因,是環境違法所帶來的巨大成本。近幾年,因為環保罰款,而被取消或者追回政府補貼的案例也不占少數。如曾另有兩家龍頭企業因環保罰款,被追回政府補貼。2019年,萬邦達全資子公司因曾受3萬罰款退還增值稅1398萬元;2020年,內蒙古冀東水泥因曾受15萬環保罰款退回政府補貼1200余萬元。

華北地區水泥龍頭上市公司唐山冀東水泥股份有限公司由于全資子公司因環保問題于2017年和2018年受到環保主管部門10萬元、5萬元的罰款,導致母公司于2019年退回收到的政府補助12,50 多萬元。

唐山冀東水泥股份有限公司于2020年4月10日發布公告:因環保原因,公司全資子公司內蒙古冀東水泥有限責任公司分別于2017年和2018年被環保主管部門處罰10萬元、5萬元。根據國家稅務總局《關于印發<資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄>的通知》的規定,內蒙古冀東水泥有限責任公司于2019年退回收到的政府補助12,528,895.04元。

工業水處理行業的龍頭上市公司北京萬邦達環保技術股份有限公司就因其全資子公司受到環保部門3萬元的罰款,導致該子公司無法享受 36個月的增值稅即征即退政策,須補繳補繳已退稅款1400萬、繳滯納金200萬。

北京萬邦達全資子公司于2019年9月5日發布公告:全資子公司吉林省固體廢物處理有限責任公司于近日收到了國家稅務總局吉林市龍潭區稅務局《關于吉林省固體廢物處理有限責任公司補繳稅款的說明》。 根據稅務核查,吉林固廢于2017年9月受到吉林市環保局3萬元的罰款,根據規定,自處罰決定下達的次月起36個月內不得享受財稅[2015]78 號通知規定的增值稅即征即退政策。經與吉林市龍潭區稅務局的溝通,確定吉林固廢應退還自2017年10月起按上述政策已收到的返還增值稅。2017年10月至今,吉林固廢共收到增值稅即征即退稅款合計1398萬元,公司已完成上述稅款退繳工作,同時交納滯納金225萬元。

以上有據可查的"悲傷栗子"再一次表明:千萬不要把環境問題不當回事,搞不好環保可能要吃大虧。

在國家稅務總局發布關于印發《資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄》的通知中,第四條提出已享受本通知規定的增值稅即征即退政策的納稅人,因違反稅收、環境保護的法律法規受到處罰(警告或單次1萬元以下罰款除外)的,自處罰決定下達的次月起36個月內,不得享受本通知規定的增值稅即征即退政策。該文件于2015年7月1日生效。環境違法成本加大,進一步提示企業從業者在環境保護問題上,要警鐘長鳴。

那么環境違法對企業有哪些影響?

企業出現環境違法行為會對企業的諸多稅收優惠政策產生重大影響,包括取消高新技術企業資格并追繳相應的企業所得稅、不得享受銷售綜合利用產品和勞務的增值稅即征即退政策、取消軟件產業和集成電路產業的其享受稅收優惠的資格,并補繳已減免的企業所得稅稅款等,希望各企業注重環保法規,遵法守法經營,避免給企業帶來稅收損失。主要列舉如下:

情形一、嚴重環境違法取消高新技術企業資格

根據《財政部國家稅務總局科學技術部關于修訂印發<高新技術企業認定管理辦法>的通知》(國科發火[2016]32號)第十九條規定,已認定的高新技術企業有下列行為之一的,由認定機構取消其高新技術企業資格:

(一)在申請認定過程中存在嚴重弄虛作假行為的;

(二) 發生重大安全、重大質量事故或有嚴重環境違法行為的;

(三)未按期報告與認定條件有關重大變化情況,或累計兩年未填報年度發展情況報表的。

對被取消高新技術企業資格的企業,由認定機構通知稅務機關按《稅收征管法》及有關規定,追繳其自發生上述行為之日所屬年度起已享受的高新技術企業稅收優惠。

情形二、環保違法處罰下達后不得享受增值稅即征即退政策

《財政部國家稅務總局關于印發<資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄>的通知》(財稅[2015]78號)第四條規定,已享受本通知規定的增值稅即征即退政策的納稅人, 因違反稅收、環境保護的法律法規受到處罰(警告或單次1萬元以下罰款除外)的,自處罰決定下達的次月起36個月內,不得享受本通知規定的增值稅即征即退政策。

情形三、環保違法處罰取消享受優惠政策

《財政部國家稅務總局關于進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展企業所得稅政策的通知》(財稅[2012]27號)第十九條規定,享受上述稅收優惠的企業有下述情況之一的,應取消其享受稅收優惠的資格,并補繳已減免的企業所得稅稅款:(一)在申請認定過程中提供虛假信息的;(二)有偷、騙稅等行為的;(三)發生重大安全、質量事故的; (四)有環境等違法、違規行為,受到有關部門處罰的。

《財政部國家稅務總局 發展改革委 業和信息化部關于軟件和集成電路產業企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2016]49號)第二條規定,財稅[2012]27號文件所稱集成電路生產企業,是指以單片集成電路、多芯片集成電路、混合集成電路制造為主營業務并同時符合下列條件的企業:(一)在中國境內(不包括港、澳、臺地區)依法注冊并在發展改革、工業和信息化部門備案的居民企業;(二)匯算清繳年度具有勞動合同關系且具有大學專科以上學歷職工人數占企業月平均職工總人數的比例不低于40%,其中研究開發人員占企業月平均職工總數的比例不低于20%;(三)擁有核心關鍵技術,并以此為基礎開展經營活動,且匯算清繳年度研究開發費用總額占企業銷售(營業)收入(主營業務收入與其他業務收入之和,下同)總額的比例不低于5%;其中,企業在中國境內發生的研究開發費用金額占研究開發費用總額的比例不低于60%;(四)匯算清繳年度集成電路制造銷售(營業)收入占企業收入總額的比例不低于60%;(五)具有保證產品生產的手段和能力,并獲得有關資質認證(包括ISO質量體系認證);匯算清繳年度未發生重大安全、 重大質量事故或嚴重環境違法行為。

情形四、環境違法影響企業信貸

《企業環境信用評價辦法》(試行) 第三十五條 建立健全環境保護失信懲戒機制。對環保不良企業,應當采取以下懲戒性措施:(一)責令其向社會公布改善環境行為的計劃或者承諾,按季度向實施環境信用評價管理和直接對該企業實施日常環境監管的環保部門,書面報告企業環境信用評價中發現問題的整改情況;改善環境行為的計劃或者承諾的內容,應當包括加強內部環境 管理,整改失信行為,增加自行監測頻次,加大環保投資,落實環保責任人等具體措施及完成時限。(二)結合其環境失信行為的類別和具體情節,從嚴審查其危險廢物經營許可證、可用作原料的固體廢物進口許可證以及其他行 政許可申請事項;(三)加大執法監察頻次;(四)暫停各類環保專項資金補助;(五)建議財政等有關部門在確定和調整政府采購名錄時,取消其產品或者服務;(六)環保部門在組織有關評優評獎活動中,不得授予其有關榮譽稱號;(七)建議銀行業金融機構對其審慎授信,在其環境信用等級提升之前,不予新增貸款,并視情況逐步壓縮貸款,直至退出貸款;( 八)建議保險機構提高環境污染責任保險費率;(九)將環保不良企業名單通報有關國有資產監督管理部門、 有關工會組織、有關行業協會以及其他有關機構,建議對環保不良企業及其負責人不得授予先進企業或者先進個人等榮譽稱號;(十)國家或者地方規定的其他懲戒性措施。