中線將于2014年汛后即八九月間正式通水。通水在即,2013年11月26日,環保部發布通報稱,中線56個水質控制斷面中46個達標——還有10個不達標。HOW HWEE YOUNG/CFP

晴天下的丹江口水庫,水面呈淺淺的青藍。近岸,數米深的水底清澈可見。在中國,如此清澈的水體已不多見。

以丹江口水庫為起點,全世界最大的人工調水工程——中國南水北調中線工程(下稱中線)即將通水。南水北調工程調長江流域之水到北方,分西線、中線和東線,中線工程量最大。

中線將于2014年汛后即八九月間正式通水。屆時,漢江水將從地跨湖北、河南兩省的丹江口水庫導出,沿中線干渠千里北上,到達自然水源已近枯竭的北京和天津。

然而,事情沒有這么簡單。

丹江口水庫的水質并不像表面上看到的那般干凈。權威人士向財新記者確認,困擾中國江湖的營養化問題同樣困擾著丹江口水庫。如計入總氮指標,丹江口水庫水質并非通常對外所稱的地表二類水,而是四類水(一般三類以下定義為污染水)。

通水在即,環保部發布的一則正式通報,讓人為中線水質捏一把汗。2013年11月26日,環保部發布通報稱,中線56個水質控制斷面(水利術語之一,即固定地點的水橫剖面、截面)中46個達標——還有10個不達標。

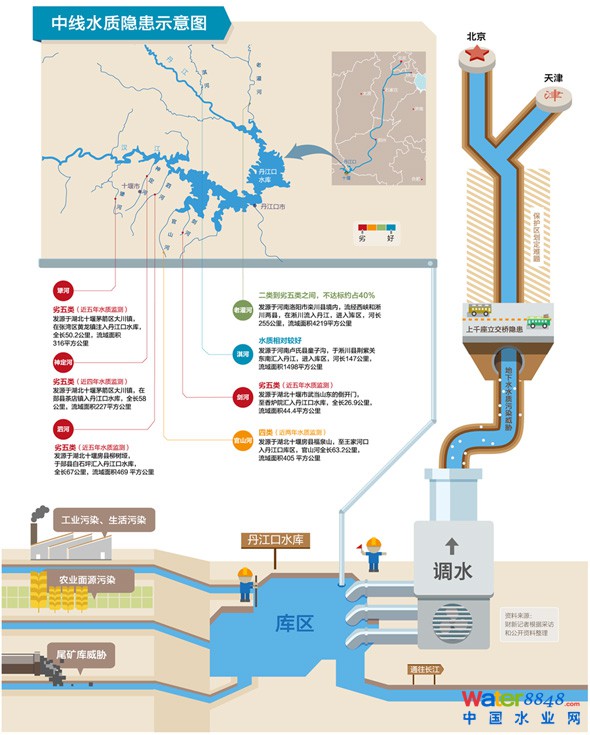

財新記者通過權威渠道了解到,10個不達標斷面多位于中線水源地丹江口水庫的入庫支流,如神定河、犟河、泗河等。包括該三河在內的湖北、河南兩省約七條入庫支流,水質在一年中的相當長時間為四類水,神定河等甚至常為五類、劣五類水質。

環保部的通報還揭出另一件讓人憂慮的事情:中線河南、湖北、陜西三省污染防治規劃項目共474個,完成51個——90%還未完成。

總氮超標、部分入庫水難達標、治污工程緩慢,給中線水質埋下隱患。

在中線,還有其他少為人知的隱患。中線分為庫區上游、庫區和輸水干渠三部分,在庫區之外的另外兩部分中,隱患同樣存在。

財新記者得知,在1000多公里的輸水干渠上,有400余公里明渠段,沿線地下水可以匯入干渠,其中地下水質存在污染的里程長達近100公里,其中污染風險較大的有30余公里。

上游也非凈土。43個縣中有34個國家級和省級貧困縣,其發展經濟的動能十分強勁,這與保護水源水質存在客觀矛盾。且上游水域內礦藏豐富,歷史上形成眾多存在重金屬污染隱患的“帶病”尾礦壩。

顯然,保證一項事關上億人口、總造價達數千億元的水利工程水質,將是一場長期的保衛戰。

一位接近國務院南水北調工程建設委員會辦公室(下稱國務院南水北調辦公室)的權威人士認為,在一定程度上,通水只是保衛水質的開始,如何長期保衛這江凈水,將是中國未來的挑戰之一。

水源地隱患

外界難以想像,在中線水源地丹江口水庫這么重要的地方,竟有數條污染嚴重的河流入庫

距北京1000多公里的湖北重鎮十堰市,1月的氣溫比北京高出不少。神定河的水仍然微微泛黑,有些河段更散發異味。

沿神定河北行數十公里,就到了神定河流入長江最大支流漢江的入江口。神定河入江口斷面,正是環保部此次通報水質不達標的斷面之一。

入江口的水面浮著一簇簇小泡沫,水的顏色也是兩分——河口以外的漢江清水偏藍,河口以內的神定河渾水偏黃。一位村民說,冬天是神定河的枯水期,看不到大量奔涌的污水注入漢江的場面——那得到夏天。

丹江口水庫位于長江最大的支流漢江與漢江主要支流丹江交匯處,流經湖北十堰市城區的神定河是漢江的一條支流,也代表了丹江口水庫美麗清潔之外的另一面——污染。

神定河是目前主要入庫(入江口已處于丹江口水庫庫區)支流中污染最嚴重的一條。

作為十堰城區最大的排污河,神定河每年接納城區約65%的污水——5200萬噸以上,所以“水質常年都非常差”。“近年更是連續為劣五類,主要超標因子有化學需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、總磷、石油類。”十堰市委組織部支持的一項調研評選結果,《神定河污染現狀及治理措施調研報告》,如此描述神定河的污染。

按照《地表水環境質量評價辦法(試行)》,劣Ⅴ類即劣五類,為重度污染的水,是水質類別中最差一級,使用功能較差,在農業用水的五類水之下。

對于當地河流的污染情況,國務院南水北調辦公室也曾委托流域機構——隸屬于水利部的長江水利委員會(下稱長江委)進行調研。始于2012年的這項研究顯示,神定河超標因子很多,除了上述COD等,還有汞。

神定河這樣的河,湖北不止一條。2012年7月,湖北省十堰市政府印發《神定河、犟河、泗河、官山河、劍河等五條不達標河流綜合治理工作方案》,稱根據長江委的監測,除官山河的情況較好,其他四河均為劣五類,與飲用水源地水質要求相比,嚴重超標。

除了湖北,河南還有兩條河令人擔憂。2013年11月,國務院南水北調辦公室副主任于幼軍在河南考察時提出,對河南不穩定達標的老灌河和淇河的部分斷面,要加大環保監管的力度。

為何這些河污染如此嚴重?以湖北問題五河為例,當地政府認為原因在于:河流徑流量小,溶解自凈能力差;河道淤積沉淀有害物質;部分企業廢水排放不達標;農業面源污染控制不夠;雨污分流不清;城鎮污水、垃圾收集處理不徹底,以及污水、垃圾處理企業運行不正常(由于缺乏運行費)等。

理由雖多,但在中國環境科學院原副院長兼總工程師夏青眼里,一句話就能概括:當地的經濟發展造成的污染,遠遠超過河流的環境容量,“污染幾乎是必然的。”夏青是中國第一個預防性水污染防治規劃——《丹江口庫區及上游水污染防治和水土保持“十二五”規劃》(下稱《丹江口水庫防污規劃》)的負責人,對中線水污染問題如數家珍。

不了解內情的多數人會覺得不可思議,在中線水源地丹江口水庫這么重要的地方,怎么會允許出現數條污染嚴重的河流入庫的現象?質問是容易的。

一個沉重的問題是,如果上述河流持續不達標,丹江口水庫會怎樣?財新記者采訪發現,爭議巨大。國務院南水北調辦公室不止一次前往庫區調研神定河等河污染治理情況,媒體之上不乏“不允許一條河流不達標”之聲,北京官方甚至自發跑到丹江口水庫測水質。總之,官方文件層面上,要求湖北、河南務必治理達標。

國務院南水北調辦公室引用過一個數字,即從水量看,六條不達標的河流的年均水量為16.5億立方米,占庫區總水量380億立方米的比例為4.3%。

湖北則有水利專家認為,上述河流水質不達標,也僅影響入江口附近,并不對丹江口水庫總體二類水質構成威脅。“(丹江口水庫的水)不治是二類,治也是二類,以前地方的壓力和動力都不大。”一位不愿透露姓名的學者表示。

夏青也不反對后一種觀點。他說,規劃就是以對丹江口水庫水質影響反推河流達標水平,并不一味地強調高標準,但要達三類水,就意味著國家和當地需要增加數倍的資金才能達標,那么,“國家給地方的錢夠不夠”?

2013年11月26日的環保部通報還稱,中線河南、湖北、陜西三省污染防治規劃項目共完成51個(總項目474個)——即90%還未完成。

前述接近國務院南水北調辦公室的權威人士解釋說,“十二五”版本的治污規劃安排了中線污水處理設施、垃圾處理設施、工業點源污染治理、尾礦庫治理等十類445個項目,實施方案分解為691個,截至2013年9月底,已建成138個,在建97個,20%的項目建成投入運行,超過三分之一的項目已動工。

但無論是百分之多少沒完成,中線水污染治理進展不盡如人意已是事實。

財新記者從權威渠道獲悉,《丹江口水庫防污規劃》批復時間較晚,本應五年的實施周期,真正有效的實施期從2012年11月開始,至2015年底,共約三年;加上項目實施前需要前期工作周期,因此規劃項目實施進度的壓力很大。

時間之外,資金也是一個不可回避的問題。對于規劃的數百項目,中央計劃配套約120億元,但地方表示不夠。

湖北十堰一位政府部門人士直白告訴財新記者,光靠《丹江口水庫防污規劃》的項目并不能讓五河水質達標,當地還要自己增補一些項目,這些額外卻又必要的項目讓十堰自己掏了不少錢。“這給市里帶來很大負擔,我們財力不足。”這位政府人士表示。

“建廠的錢國家基本給到位,后期地方掏錢,但地方運行不起。”夏青提出,不少治污項目在農村,農村必須有一套不同于城市的新辦法。

|

總氮爭議

丹江口水庫是四類水還是二類水?

鮮為人知的是,很長一段時間里,環保部門對丹江口水庫水質的評價結果都是四類,因為總氮超標。最新評價見于中國環境監測總站2013年的《全國地表水水質月報》,從5月起,總站對丹江口水庫的評價基本是:水質為優,但以總氮單獨評價則為Ⅳ類,即四類。

根據中國最新的《水環境質量標準》及《地表水環境質量評價辦法(試行)》,Ⅳ類水主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區。

“四類水就是污染水了,丹江口水庫那么清的水,你說是四類,會使老百姓難以理解。”長江委水資源保護局前局長翁立達告訴財新記者,總氮應否作為評價指標,一度并不統一。環保部長期將總氮納入評價指標,并由此認為丹江口水庫是四類水,但長江委參照國際慣例始終評價丹江口水庫是二類水。

最終,在相關正式規劃中,對中線水質的表述形式值得外界玩味,例如丹江口水庫“陶岔取水口水質達到Ⅱ類(總氮保持穩定)”,再如“2015年末,丹江口水庫水質穩定到Ⅱ類要求(總氮保持穩定)”。

上述部門間雖然有不同意見,但反映出一個基本事實,丹江口水庫也得了中國江河湖海的通病——營養化(氮、磷等水體營養物質含量過高),其表現之一就是總氮超標。這并不是一個好的信號。

長江水資源保護科學研究所政策與規劃中心的一位知情研究人員告訴財新記者,總氮、總磷是評估湖庫富營養化水平的重要指標,湖泊、水庫達到富營養化之后就有發生水華的可能。

“水華就是水中的藻類營養過剩,出現爆發性增長。可能是藍藻或綠藻,它們覆蓋水面,產生毒素,水就不能飲用了。”該研究人員還解釋,“最直觀的就是水發臭。”

2012年的《中國環境狀況公報》顯示,丹江口水庫已經達到中營養狀態。富營養程度由低到高主要分貧營養、中營養及富營養三類。

不過,上述研究人員也表示,除總氮、總磷等營養指標外,溫度、溶解氧等指標也是水華是否發生的影響因素,丹江口水庫是超大型水庫,面積大,總體發生富營養化的可能性不大。

但問題在丹江口水庫開闊水域之外的局部庫灣。長期從事水質監測工作的翁立達表示,這些地方的營養元素富集程度比較高,“尤其是水位抬高以后,庫灣回水區的水流變緩,自凈能力下降,可能會出現水華問題。”

總氮主要來自農業面源污染,尤其是大量化肥的使用,隨后通過周圍的匯水進入庫區。上述接近國務院南水北調辦公室的權威人士介紹,沿著4600公里的庫岸線,丹江口水庫周圍除了林地,主要為耕地。

“農村量大面廣,化肥用的多,又以氮肥和磷肥為主,但真正被植物吸收的很有限。”上述權威人士訴財新記者。

夏青指出,農業面源污染的防治是下一步治理重點,也是難點。“整個匯水區內得不用化肥、農藥,鄉鎮農村的垃圾、污泥也得處理。”所以,他提倡大力發展有機農業,目前也在親身實踐。

有關部門亦在行動。目前的想法是在庫周和漢江、丹江干流兩側各1公里進行農業種植結構調整,搞隔離帶建設。知情人士介紹,“這些地方不怎么搞農田,主要以經濟林為主,這樣可以防控一些農村污染物。”

地下污染水威脅

中線的工程設計有效防止了地表水污染的影響,但也帶來了受地下水污染的隱患

丹江口水庫水質連續20余年水質穩定在二類(不計總氮)及以上,但千里北送并非易事,輸水干渠也面臨威脅。

中線一期工程輸水干線全長1432公里,包括總干渠和天津干渠。其中,總干渠長1276公里,經過河南、河北最后抵京,以明渠為主;天津干渠長156公里,全部為暗涵。

2013年12月25日,歷經十年建設,中線干渠一期主體工程完成,只待各項收尾工作和驗收結束,便可于2014年汛后通水。但同年,新華社等媒體已不止一次曝光干渠的問題。

2013年7月,中線位于河南鄭州西南側的干渠被曝污水橫流。有媒體稱,一段渠基已修好的水渠內被排入夾雜生活垃圾的地表雨水,且已發臭。隨后,有關部門表示將立刻派人對污水入渠的情況進行調查。

2013年8月,中線位于河北石家莊新華區的干渠被曝光距離污水溝不到10米,大量污水滲透到地下,形成長達5公里左右的滲坑。當地環保部門表示,存在南水北調灌渠水質污染隱患。

這些曝光初步揭示了干渠的問題。有水質隱憂的干渠段主要分布于長約1100公里的明渠,暗涵由于外水無法進入,污染風險較小。

中線的工程設計,一方面有效防止了干線受地表水污染的影響——全線與沿途河流立交,地表水如湖水、河水,不能直接進入總干渠;另一方面,它也帶來了干線受地下水污染的隱患——內排段地下水可進入干渠。

為了防止地下水揚壓力造成的破壞,總干渠在外部地下水高于渠底的渠段,設計了內排段和外排段。顧名思義,內排段是指外部地下水可以進入干渠內,外排段相反。據國家水專項“南水北調中線總干渠水質安全保障關鍵技術與工程示范”課題,中線內排段為403公里。

內排段占明渠總長近四成,國務院南水北調辦公室相關人士在《南水北調中線干渠水污染途徑分析研究》一文中提出,地下水污染物滲漏給干線水質和供水安全帶來的潛在威脅要特別考慮。

“400公里中,地下水差的約100公里,其他經過農村、山區,沒什么工業、城市,不要緊。”一位接近相關部門的內部知情人士分析,“其中風險系數較大的大概有30公里。對這部分要嚴格采取防范措施,按照輕重緩急,予以不同處理方法。”

2014年1月,財新記者來到河北新樂市中同村——中線沿線附近的眾多村莊之一。僅從表象上看,這里與其他中線干渠段幾乎沒有區別。這里有養雞場、養豬場、電褥子廠和電器廠等,離村外的中線干渠都不算遠,其中養雞場幾乎挨著干渠。

在一篇名為《南水北調中線干渠兩側地下水風險源特征分析及保護》的博士論文中,作者任軍指出中同村位于內排段(地下水高于渠底,可入滲補給干渠),該村附近的地下水豐水期水位很淺。任軍博士學位論文的導師是中國地質大學教授陳鴻漢,后者是“南水北調中線總干渠水質安全保障關鍵技術與工程示范”課題的負責人。

河北境內的內排段約50公里。任軍認為,類似中同村內排段附近的居民密度、各類養殖業和工業若不加控制,會直接給干渠水質帶來威脅。

對于地下水污染,財新記者獲悉,目前南水北調中線建設管理局正在對中線沿線地下水進行全面的摸底,以掌握污染地下水的最新情況。國務院南水北調辦公室未來將組織各方對已有污染進行處理,如在干渠管理區附近,加設一些防滲墻,或者采用復配介質滲透反應格柵(Permeable Reactive Barriers,下稱PRB),在原位對污染的羽狀體進行攔截、阻斷和補救。這也是陳鴻漢的研究方向之一。

不過PRB技術還不足以完全對付中線地下水污染。一位曾經參與陳鴻漢課題審查的專家告訴財新記者,PRB技術適用于治理一個點的污染,比如飛機場的污染;如果30公里的內排段都用PRB來治理,造價太高。

怎樣保護干渠?

僅河南一省,如按規劃沿途設定一級二級水源保護區,其面積就將達到河南總面積的2%

通水在即,中線干渠還面臨一項當務之急——兩側保護區范圍還未劃定。財新記者獲悉,各方都知曉保護區對保衛干渠意義重大,但同樣,地方經濟與環保的博弈也極大。

2006年,國務院南水北調辦公室、水利部、國土資源部和原國家環保總局聯合印發《關于劃定南水北調中線一期工程總干渠兩側水源保護區工作的通知》(下稱《通知》)。《通知》要求在中線總干渠兩側劃定一級、二級水源保護區,其中一級水源保護區內,不得建設任何與中線總干渠水工程無關的項目。

具體而言,保護區劃分又分明渠段和非明渠段來劃分。明渠段中,像中同村這樣的內排段,要求從工程管理范圍邊線(綠色防護欄網)再向兩側外延200米為一級水源保護區;從邊線分別向左、右側外延不小于3000米和2500米為二級水源保護區。這項要求地方于2007年9月30日前完成的劃定工作沒能如期完成。

一位權威的知情人士透露,天津和河南已劃,但河北還沒劃,后者打算2014年3月劃定。

沿線各省自己也要喝中線的水,為何在保護區劃定問題上一再拖延?

河南的情況可見一斑。中線過河南段最長,約731公里,經河南8個地市、22個縣,并穿焦作城區而過。根據公開資料,按照明渠段和非明渠段因地制宜地劃定一級、二級水源保護區,河南總計要劃3054.43平方公里的保護區,占河南總面積近2%。

“保護區劃得大,比如有的地方,如按照原規范算下來,一側3公里,一側2公里,加起來5公里,一個縣城基本上就給蓋進去了。那么這個縣城就這不能干,那不能干,地方經濟發展就受影響。”上述權威人士坦言,地方確實對對此比較困惑。

干渠水質保護以避免地下水污染為重點,因此劃定保護區非常重要。多位研究地下水污染的專家告訴財新記者,在中線兩側劃定一定范圍的保護區,有利于防止新增的工業、農業、生活等其他污染物通過地下水進入干渠。

上述權威知情人士表示,國務院南水北調辦公室辦已牽頭編制了《南水北調中線干線生態帶建設規劃》,預計2014年年內各涉及省份會劃定保護區,但現在各省意見還未統一,最終如何劃定,還不能預料。

更有專家預計,即便劃定保護區后,各地在保護水源和發展經濟方面的博弈還將長期存在。“如控制不好,也可能影響中線水質。”

除了地下水污染和保護區隱患,交通事故帶來的突發性污染也是目前有關部門在考慮的問題。

上述知情人士表示,“明渠段是敞開的,上面有2000余座大大小小的橋梁,其中公路橋梁1000多左右。”此外,據中線干線建設管理局官方公開介紹,中線還跨越44處鐵路。“如果運輸危險化學品的車輛發生交通事故,傾入干渠,就會造成突發性污染。”

接近國務院南水北調辦公室的知情人士稱,突發性污染超出了國務院南水北調辦公室的職能范圍,該辦正在同環保部、國家應急部門聯系,以期盡快研究出應急預案。

礦業隱憂

“要防止上游采礦業突發性污染事故影響丹江口水庫水質。”談及上游水質隱患時,長江委水資源保護局前局長翁立達表示

丹江口水庫上游為典型“老、少、邊、窮”地區,經濟以農業為主,工業和第三產業發展相對滯后,但自然資源豐富,尤其是礦產資源。據《丹江口庫區及上游地區經濟社會發展規劃》,庫區及上游已探明具有工業開采價值儲量的有鉬、釩、鉛鋅、金、汞、重晶石、鈦等40多種。

與礦產豐富相伴而來,當地一些尾礦庫已成為潛在污染源。尾礦是金屬或非金屬礦山開采出的礦石,經選礦廠選出有價值的精礦后排放的“廢渣”,尾礦庫就是堆存這些“廢渣”的場所,一般筑壩攔截谷口或圍地構成,一旦潰壩,可能會對下游水質帶來重大災難。

“十二五”《丹江口水庫防污規劃》給水源地近120億元的投資中,尾礦庫污染治理項目的投資比農業面源的投資還要多。這些尾礦庫主要涉及金礦、鐵礦、釩礦等。

一位湖北當地專家告訴財新記者,全國人大和政協多次考察,對上游不放心,“因為怕搞礦出污染事故,但當地都想利用礦產資源致富,尤其是金礦。”

水源地三省中,陜西曾表示,陜西的流域面積和水庫、水量占到丹江口水庫的70%,上游陜西防治好尾礦壩事故的重要性不言而喻。在全國近年出現的尾礦壩事故中,已有數起來自陜西。

2006年,陜西商洛發生“4·30”黃金尾礦潰壩事故 ,該市鎮安縣米糧鎮黃金礦業有限公司尾礦庫垮塌,尾礦漿含有劇毒氰化物,很多人擔心污染的水會流入下游丹江口水庫。

這一事故引起黨中央、國務院領導的高度重視,胡錦濤批示“在大力搜救下落不明人員的同時,要高度重視潰壩引發的水污染問題,確保下游飲水安全”。所幸,最后污染并未長距離擴散。

2011年,還是在商洛,鑫豐源礦業有限責任公司金礦尾礦庫發生泄漏,造成約2000立方米尾礦和庫內廢水泄漏,多家媒體報道,附近河流十多公里被污染。

類似的尾礦庫事故或威脅不止限于陜西,湖北、河南也有。翁立達感慨,“山區靠當地的資源、礦產發展,也造成污染事故頻發。當地不少地區是國家級貧困縣,沒有更多資源可用”。

“大的礦山,防治規劃里面進行了工業點源治理;違法的小礦山,地方政府必須取締。”接近官方的知情人士表示,至于存在偷排投放,整個水源區9.5萬平方公里,山地面積又非常大,不可能整天去搜,只能靠水質監測,出現問題及時采取措施。

長期保衛戰

治污的錢從何來?

接近權威部門的知情人士向財新記者表達了他對中線水最大的擔憂:時間倒推二三十年,中國到處是丹江口水庫一樣的好水,每個中年人都能回憶起兒時在身邊的小河游泳、摸魚的事兒,但是現在呢?中國能游泳、摸魚的水很難找了。那么,丹江口水庫和漢江上游再過二三十年,就一定能保住嗎?

多位專家也有同樣的擔憂。他們指出,保護中線水必須要制度化、長期化,絕不讓中線重蹈污染覆轍。專家們還認為,讓上游保護水質的行政命令是靠不住的,必須施行一定措施,讓上游地區覺得保護水質不是麻煩事,而是一件好事,如是中線才能長治久安。

2012年中國官方出臺的《丹江口庫區及上游地區經濟社會發展規劃》,對丹江口上游地區進行了現實解析,情況顯然不容樂觀。有識之士結合此規劃,用三個關鍵詞概括上游保護水質的困境。

第一個詞是“能力有限”——水源地貧困人口和革命老區相對集中,發展底子較薄,43個縣(區、市)中,國家級和省級貧困縣達34個。

第二個詞是“壓力很大”——水源地環保基礎設施弱,保水任務重,時間緊;工業而言,產業發展受限,多家企業關停;農業而言,面源污染治理難度大;移民搬遷數量大且集中,安置難。此外,還有政績考核的壓力。

第三個詞是“動力不足”——由于開展眾多水污染防治項目,地方財政增支減收因素增多,保水后勁是個疑問。一些觀察人士認為,同為重大國家工程,感覺南水北調中線的投入不如三峽。

專家表示,這些問題不僅水源地有,從沿線保護區劃定難產可見,同樣也存在于干渠,只不過在水源地表現更突出罷了。

權威人士表示,說到底,要長期保護中線水質,就得建立起水質保護與經濟社會協調發展的長效機制,難點也在這里。

長效機制中,生態補償常被提及。翁立達解釋,丹江口水庫在上游,受水區京津冀豫在下游,盡管中線不是一條天然的河流,由人工干渠打通輸水,但下游為了得到好水,讓上游犧牲發展機會和權益來保護水質,就得有相應的生態補償。

補償確實可以調動地方保水,也有利于調動地方產業結構調整的積極性。財新記者得到的權威資料顯示,2008年國家將水源地43個縣全部納入國家重點生態工程的轉移支付范圍內,目前為止,累計完成轉移支付近200億元,其中,2013年達40余億元,平均每個縣1億元。

除了中央財政轉移支付這一縱向補償,還有受益區對貢獻區的橫向補償,以及市場化的生態補償機制。

“水供北京,既有量,也有質,維護這兩者均要付出代價,這都要作為成本計入水價。”據接近官方的權威人士介紹,市場化的生態補償機制還在探索之中,目前三種生態補償中,其他兩種都在運行。

對干渠省份的補償也在醞釀。財新記者獲悉,有關部門正同河北等省商量,保護區劃定后,根據全國主體功能規劃——一級保護區對應禁止開發區,二級保護區對應限制開發區,爭取相應補償政策。

“資金是一個方面,最重要的是北京和天津,不僅應從財力上,而且從技術、人才、干部交流、商貿等方面,建立起綜合對口幫扶機制。”上述權威人士分析,這個區域的發展模式要跟保護水質密切相關,只能發展綠色型、環保型的產業。

但對于長效機制,尤其生態補償,不少學者表示,他們并沒有看到多大進展,即便現有政策,力度也遠遠不足。

在湖北時,不少當地專家在采訪前對從北京來的財新記者頗有顧慮,“你們北方來的記者,還有官員,就盯我們在治污上干沒干活,一直在批評湖北,但北京等受水城市,設身處地為我們考慮了嗎?”■

南水北調水質憂慮