深化改革 創新驅動 打好水污染防治攻堅戰

索引號:008320914/2015-00137

www.pzhhb.gov.cn 發布時間:2015-05-05

——《水污染防治行動計劃》解讀之二:技術篇

監測人員正在對杭州西湖水質進行監測。 賈繼恒攝

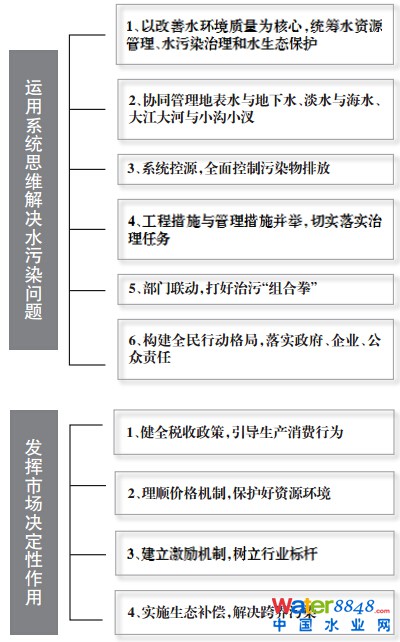

1 運用系統思維解決水污染問題

以改善水環境質量為核心

水污染防治是一項系統工程,解決水污染問題需要系統思維,從全局和戰略的高度進行頂層設計和謀劃。

一是以改善水環境質量為核心,統籌水資源管理、水污染治理和水生態保護。《水十條》提出了控制排污、促進轉型、節約資源等任務,構建水質、水量、水生態統籌兼顧、多措并舉、協調推進的格局。污染物排放總量作為分子,盡量做減法,“調結構、調布局”是治本之策,以治水倒逼產業結構調整及轉型升級;減少污染物排放是治標之法,努力削減工業、城鎮生活、農村農業排污總量。水量作為分母,盡量做加法,堅持節水即減污,以控制用水總量、提高用水效率、保障生態用水實現節水增流,強調閘壩聯合調度、生態補水等措施,合理安排閘壩下泄水量和時段,維持河湖基本生態用水。

二是協同管理地表水與地下水、淡水與海水、大江大河與小溝小汊。水具有很強的流動性,污染在水里,根源在岸上。《水十條》以山水林田湖為生命共同體,尊重水的自然循環過程,監管污染物的產生、排放、進入水體的全過程,統籌地表與地下、陸地與海洋、大江大河和小溝小汊。對于大江大河,延續重點流域水質考核問責制度,強化消滅劣V類水體。對于群眾意見大、公眾關注度高的小溝小汊,公布黑臭水體名稱、責任人及達標期限。

三是系統控源,全面控制污染物排放。污染物排放總量大,是我國水環境保護必須面對的核心問題。《水十條》明確主攻方向,以取締“十小”企業、整治十大行業、治理工業集聚區、防治城鎮生活污染等為重點,全面推動深化減污工作;通過劃定禁養區等措施,提升規模化養殖比率,實現糞便污水資源化利用;提出了加快農村環境綜合整治、加強船舶港口污染控制、依法強制報廢超過使用年限的船舶等針對性的非點源污染防治措施。

四是工程措施與管理措施并舉,切實落實治理任務。《水十條》提出的各類工程措施和管理措施相輔相成,工程措施著眼于“以項目治水潔水”,管理措施著眼于“用制度管水節水”。不僅提出工業、城鎮生活、農業農村污染防治,飲用水安全保障、城市黑臭水體整治、節水等工作要求,還明確了70余項法規、政策、制度和機制等管理舉措,全面保障各項任務的落實。

五是部門聯動,打好治污“組合拳”。《水十條》明確了發改、財政、工信、住建、農業等相關部門的責任,整合海洋、林業、水利等部門的行政工作,充分調動工商、國土、公安等部門的執法力量,將顯著提升環保工作效率。

六是構建全民行動格局,落實政府、企業、公眾責任。明確和落實各方責任是《水十條》實施的重要保障。《水十條》明確提出了強化地方政府水環境保護責任、落實排污單位主體責任、構建全民行動格局、嚴格目標任務考核等措施。通過責任追究制度落實地方政府責任,約束企業依法治污,健全公眾監督、輿論監督和司法監督相結合的環境監管體系。建立政府、企事業單位、公眾溝通對話平臺,新聞媒體、公益組織也要依法加強對政府和企業的監督。

2 把好畜禽養殖污染防治三道關

強化源頭控制,降低污染風險

隨著我國畜禽養殖業的迅速發展,出現了布局不合理、種養脫節等問題,畜禽糞污未得到科學處置利用,既浪費資源,又污染環境,并成為湖庫富營養化等水質惡化的重要原因。《水十條》提出了“調布局、建設施、促利用”全過程控制思路,要求調整優化布局,實施養殖場清潔生產及糞污資源化利用,促進產業良性發展,減少對水環境的污染。

一是強化源頭控制,調整養殖布局。長期以來,我國畜禽養殖業單純面向市場自由發展,導致了布局不合理等問題,部分飲用水水源保護區、風景名勝區、自然保護區等敏感水體面臨養殖污染風險。《水十條》從優化布局入手,將“調整養殖布局、降低污染風險”作為重點任務之一,明確了科學劃定畜禽養殖禁養區、關閉或搬遷禁養區內的養殖場(小區)和養殖專業戶等任務和完成時限,從源頭上防范畜禽養殖污染風險。

二是建設治污設施,促進清潔養殖。畜禽養殖業疫病風險高,疫病往往給養殖者帶來巨大損失。清潔養殖對防控疫病起到重要作用。我國規模化養殖程度低,養殖企業的環境意識差、經濟基礎不強,抵御市場波動和疫病風險的能力弱,清潔生產水平不高。《水十條》要求,現有規模化畜禽養殖場(小區)要根據污染防治需要,配套建設糞便污水貯存、處理、利用設施,新建、改建、擴建的要實施雨污分流,散養密集區要實施污水分戶收集和集中處理利用。從而實現養殖場糞污清潔規范存儲,既能提高養殖場清潔生產水平,又能改善水環境質量,還能促進行業健康發展。

三是加強種養結合,引導綜合利用。畜禽糞污是天然的肥料資源。由于國家化肥補貼和農村生產生活方式、勞動力結構的變化,畜禽糞肥種植業應用受到限制,既浪費資源又污染環境。種養結合不足是我國畜禽養殖污染的重要原因之一。《水十條》強調糞污資源化利用,支持和鼓勵采取糞肥還田、制取沼氣、發電、制造有機肥等方式,促進就地就近消納利用畜禽養殖糞污,實現農業發展方式轉型與環境保護雙贏的目標。

3 保障生態流量和促進水質改善

科學確定流量,強化調度管理

生態流量是指維持江河湖泊生態系統健康所需的水文情況,包括流量(水位)要求、不同水期消長要求等。與之相近的概念還有環境流量、生態需水量、生態基流等。

保障生態流量是江河湖泊得以存在的基礎,無水不成江湖;是維持一定環境容量、保障水質安全的需要,排污標準、水質目標都基于一定水量測算,如果水量不足則難以實現水環境保護要求;是水資源管理的重要內容,2011年中央一號文件明確提出,要協調好生活、生產、生態環境用水;是維護水生態健康的需要,水生生物洄游、產卵等重要生命活動,往往依賴于特定的流量和水文過程。

人多水少、水資源時空分布不均是我國的基本國情水情,不少地區生態流量得不到保證。隨著經濟社會的高速發展,不少地區水資源過度開發,如黃河流域開發利用率高達82%、淮河流域達53%,海河流域更是超過100%,遠超國際通行的40%的開發上限,引發一系列生態環境問題。

國內外在生態流量保障理論與實踐方面積累了豐富經驗。20世紀40年代,美國就意識到水資源開發影響漁業,到70年代水利工程建設高峰時期,生態流量研究與實踐迅速興起,并于80年代后期擴展到澳大利亞、南非、歐洲等地區,至21世紀初,已有40多個國家和地區建立了上百種計算方法。我國生態流量研究始于20世紀90年代,在九五科技攻關“西北地區水資源保護與合理利用”、中國工程院“中國可持續發展水資源戰略研究”、“黃河流域水資源演化和可再生性維持機理”等項目推動下快速發展,并在全國水資源綜合規劃、水電開發等實踐中得到應用。

《水十條》明確提出要科學確定生態流量,加強江河湖庫水量調度管理,維持河湖生態用水需求,重點保障枯水期生態基流。這是統籌保護水質、水量和水生態的重要舉措,將有力推進水環境改善。一是科學確定生態流量。以河湖重要控制斷面(點位)、生態敏感區等為關鍵節點,以納污、生態、防洪、發電、航運、灌溉等功能協調為準則,“一河一量”確定生態流量。二是強化調度管理。將生態流量納入水資源調度方案,區域水資源調配及水力發電、供水、航運等調度,要服從流域水資源統一調度,切實保障生態流量。

4 發揮市場決定性作用

需用好稅收﹑價格、補償、獎勵等手段

實施《水十條》資金需求巨大。在積極發揮政府規范和引領作用的同時,必須用好稅收、價格、補償、獎勵等手段,充分發揮市場機制作用。

一是健全稅收政策,引導生產消費行為。稅收是生產消費行為的基礎性調節手段,在推動環保產業發展、引導綠色消費等方面發揮著重要作用。《水十條》關注環境保護稅、資源稅、消費稅等稅種的調節作用。提出對國內企業為生產國家支持發展的大型環保設備,必需進口的關鍵零部件及原材料,免征關稅。加快推進環保稅立法、資源稅改革等工作。研究將部分高耗能、高污染產品納入消費稅征收范圍。

二是理順價格機制,保護好資源環境。建立能夠反映資源稀缺程度和環境修復費用的價格與收費政策,是籌集治污資金的重要手段。設立階梯水價、提高污水費征收標準,成為價格收費政策的重要內容。《水十條》要求,分期推進水資源價格改革,涵蓋居民、非居民以及農業用水等領域;因地制宜制定水資源費征收標準,如地下水水資源費征收標準應高于地表水、超采地區征收標準應高于非超采地區;修訂城鎮污水處理費、排污費、水資源費征收管理辦法,合理提高征收標準,做到應收盡收。

三是建立激勵機制,樹立行業標桿。現有環境保護制度重視企業達標排放,缺少激勵企業深化治污的政策機制,不利于進一步降低污染物排放水平。《水十條》創新性地提出,健全節水環保“領跑者制度”,鼓勵支持節能減排先進企業及工業集聚區的用水效率、排污強度等達到更高標準,支持開展清潔生產、節水治污等示范工作。

四是實施生態補償,解決跨界污染。生態補償是受益地區對生態保護地區的一種補償,補償其為保護生態環境做出的貢獻。我國流域生態補償主要通過專項資金、異地開發、水權交易等模式實現。《水十條》提出實施跨界水環境補償,探索采取橫向資金補助、對口援助、產業轉移等方式,建立跨界水環境補償機制并開展試點示范。

5 為水環境保護產業提供新動力

指明發展方向,創新發展模式

《水十條》是深入開展水污染防治工作,保障國家水安全的行動綱領,將為環保產業的快速發展注入新動力。

一是指明了相關環保產業的發展方向。水環境質量改善目標要求,將為區域流域水環境修復等綜合型環保企業,提供更多治理與運維服務機會。“十大”重點行業專項整治與規模化畜禽養殖場(小區)污染防治,將推動環保產業由末端治理向清潔化改造綜合服務發展。工業集聚區污水集中處置與在線監控等要求,將帶動園區水環境監測、污染防控、環保設施運營等第三方治理服務發展。城鎮生活污染治理、污水處理設施提標改造、污泥處理處置,將為相關工程設計、設備制造、設施建設和運營維護等產業帶來機遇。農村污水處理統一規劃、建設和管理,將推進城鎮污水處理設施和服務向農村延伸。嚴格控制新增取水許可、完善中水設施建設等要求,將促進再生水和海水利用產業發展。節水目標任務考核、控制管網漏損率等要求,將推進節水設施建設、產品制造及相關技術的發展。

二是促進相關環保產業發展模式創新。推行政府和社會資本合作、政府采購環保服務等模式,轉變政府以投入環保固定資產為主的傳統投資模式,促進相關產業向提供綜合環保服務轉變,提升產業規模。逐步健全投資回收機制、不斷豐富社會融資工具、推行環境績效合同服務等,將強化投資方、建設運營方的合作,完善投融資—建設—運行水環境整治綜合服務模式。工業園區、畜禽、重點行業企業治污需求的釋放,將推進環保企業服務向生產環節延伸,提供專業化的第三方治理服務。

三是提升相關環保產業發展水平。《水十條》重點工程內容包括區域流域環境綜合整治、重點行業企業清潔生產改造、工業集聚區污染治理、城鎮污水處理提標改造與再生利用、污泥無害化處理處置、農村污水連片整治、規模化畜禽養殖污染治理、水環境保護金融與咨詢、節水產品與管網建設等。利用投入產出模型測算,《水十條》將直接購買環保產業產品和服務超過1.4萬億元,間接帶動約5000億元。隨著投融資、建設管理等模式創新,將持續提升相關環保產業發展水平,創造更大的經濟社會效益。

四是相關環保產業發展的重點領域。一是創新商業模式,建立綜合環境服務和工業企業生產過程綜合治污的投資方式與回報機制。隨著水環境保護由末端治理向全過程防控延伸,向循環經濟與資源綜合利用深入,向資本運作發展,環保企業應突破傳統治污模式,積極探索產品∕服務、市場運作、營銷方式等商業模式。二是加強環保實體經濟與金融合作。環保產業持續增長、高市盈率等特性,引導著社會資本投向。具備一定規模的環保企業應進一步強化上市融資、再融資,促進資本層面的整合與并購升級,打造行業龍頭。中小環保企業可通過發行企業債、公司債等方式拓寬融資渠道,擴大業務范圍。三是注重技術研發引進與成果轉化。水務是環保產業中最大也是發展最成熟的行業,環保企業應進一步研發核心技術、打造精品工程、創新商業模式、注重品牌建設、樹立行業典范,做領域內的“領跑者”。

6 打好融資三大戰役

前瞻謀劃,金融與環保融合

《水十條》投資需求主要集中在環境綜合整治、節水、工業污染防治、城鎮生活污染治理、污水再生利用、農業農村污染防治、船舶港口污染控制、環境監管能力建設等領域,需要前瞻謀劃,打好三大融資戰役。

一是金融與環保融合。當前,環境金融對環保工作助力不夠,金融與環保融合不足,重要原因是排污企業和環保企業抵押擔保手段缺乏,金融機構出于風險考慮,不愿進入環保領域。《水十條》提出,積極推動設立融資擔保基金,推廣股權、項目收益權、特許經營權、排污權等質押融資擔保,將推進環保設備融資租賃業務,消除金融資本進入環保領域的融資擔保障礙,撬動金融資本投入環保事業。

二是開發經營權益捆綁。《水十條》提出,采取授予開發經營權益等方式,鼓勵社會資本加大環保投入。水源地環境綜合整治、湖濱河濱緩沖帶建設、河流生態修復等項目公益性強,難以產生直接經濟收益。要撬動社會資本進入這些領域,必須讓其有利可圖,如通過與周邊土地開發、林下經濟、生態養殖、生態旅游等經營性較強的項目組合開發,即可創新捆綁經營模式,引導社會資本投入。

三是環境績效合同服務。《水十條》提出,采取環境績效合同服務等方式,鼓勵社會資本加大水環境保護投入,促進多元融資。市場主體以合同方式,向政府提供環境綜合服務,并以環境效果為基礎收取服務費,有利于建立基于績效的政府環保支出方式,提升環境公共服務水平。此外,還可以通過分期支付方式,降低財政一次性支出壓力。

7 建立跨界水環境補償機制

探索多種方式,開展補償試點

黨的十八屆三中全會要求“實行生態補償制度,堅持誰受益、誰補償原則,完善對重點生態功能區的生態補償機制,推動地區間建立橫向生態補償制度”。《水十條》提出,實施跨界水環境補償機制。探索采取橫向資金補助、對口援助、產業轉移等方式,建立跨界水環境補償機制,開展補償試點。

2013年,全國跨省界河流以有機污染為主,劣Ⅴ類斷面比例高出全國平均水平10.5個百分點,高錳酸鹽指數、氨氮、化學需氧量、總磷等指標濃度比全國平均水平分別高12.5%、59.0%、22.2%和46.7%。近年來,皖浙兩省的新安江、甘陜兩省的渭河和粵桂兩省(區)的九洲江等流域陸續開展了水環境補償實踐,取得積極成效。新安江水環境補償試點以來,上游黃山市在保持經濟總體較快發展的前提下,污染物排放量和排放強度逐年下降,上游河流水質惡化趨勢得到有效控制,下游千島湖水質同步改善。

當前,我國跨省界河流生態流量難以有效保障,上下游治污協作機制尚未完全建立,權責落實與激勵政策尚不完善,跨省界斷面水質短期內難以得到根本改善。實施水環境補償,在改善流域水環境質量、明確治理責任等方面將發揮積極作用,是水環境管理的重要內容和有效手段。由于我國水環境補償工作起步較晚,在補償的方式、標準、責任等方面仍需進一步研究和完善。

為進一步建立健全跨界水環境補償機制,重點需要開展以下工作:一是完善頂層設計。制定出臺相關法律法規、辦法和技術指南,推進跨界水環境補償的制度化和法制化;盡快制定和出臺跨省界水環境補償指導意見,引導地方建立補償工作機制。二是加強指導協調。在完善新安江、九州江、渭河等流域跨界水環境補償機制的同時,在引灤入津、東江等流域進一步開展試點,加大協調力度,明確上下游責任。三是研究建立補償標準體系。考慮上游地區發展機會損失成本、污染治理成本以及生態系統服務價值等因素,完善跨界水環境補償測算方法。四是推進長效機制建設。鼓勵上下游采取資金補助、對口協作、產業轉移、人才培訓、共建園區等方式,開展多元化補償,采取財政、金融等經濟手段,吸引市場資本投入流域環境保護,維護補償機制長期有效運轉。

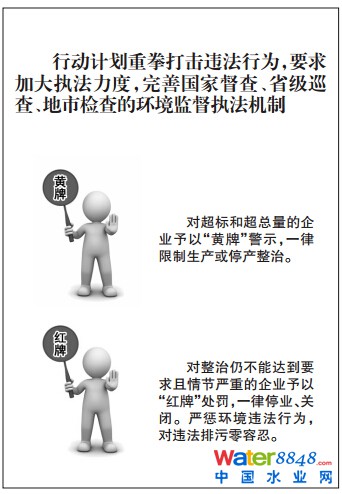

8 重拳打擊違法行為

對違法排污零容忍

近年來,各地區、各部門不斷加大工作力度,環境執法工作取得積極成效,但執法不到位等問題仍然十分突出。違法排污事件屢見不鮮,環境事故頻發。環境監管力量薄弱,監察機制建設不完善,監督執法方式單一,難以及時發現并處罰所有環境違法行為。違法成本低、守法成本高的現象依然存在。少數地方出于經濟發展考慮,環保履責不到位,甚至充當排污企業的“保護傘”。公眾參與渠道不暢,社會監督機制不完善,違法企業缺乏道德約束力,某種程度上縱容了其違法排污,形成惡性循環。

《水十條》重拳打擊違法行為,要求加大執法力度,完善國家督查、省級巡查、地市檢查的環境監督執法機制。實行“紅黃牌”管理,對超標和超總量的企業予以“黃牌”警示,一律限制生產或停產整治;對整治仍不能達到要求且情節嚴重的企業予以“紅牌”處罰,一律停業、關閉。嚴懲環境違法行為,對違法排污零容忍。

積極推行國家督查、省級巡查、地市檢查,堅持聯合執法、區域執法、交叉執法,加大暗查暗訪力度,研究建立常規監察、突擊抽查、公眾監督新機制,充分調動社會力量監督環境違法。抽查并公布排污單位達標排放情況,定期公布環保“黃牌”、“紅牌”企業名單,形成“過街老鼠,人人喊打”的強大震懾,形成“齊抓共管”排污企業的新局面。

環保違法行為“零容忍”。對偷排偷放、非法排放有毒有害污染物、非法處置危險廢物、不正常使用防治污染設施、偽造或篡改環境監測數據等惡意違法行為,依法嚴厲處罰;對違法排污及拒不改正的企業按日計罰,依法對相關人員予以行政拘留;對涉嫌犯罪的,一律迅速移送司法機關。對超標超總量排污的違法企業采取限制生產、停產整治和停業關閉等措施。

9 建立陸海統籌行動體系

污染物協同控制與區域聯動

十八屆三中全會要求建立陸海統籌的生態系統保護修復和污染防治區域聯動機制。《水十條》提出,完善流域協作機制,健全跨部門、區域、流域、海域水環境保護議事協調機制等要求,統籌海洋環境保護與陸源污染防治、生態系統修復,健全污染物協同控制與區域聯動機制,協同推進水污染防治工作。

陸源污染和生態破壞是近岸海域污染和生態退化的主要原因。受環境污染、圍墾、填海、筑壩、取沙等人類活動影響,海洋流場改變,許多海洋產卵場、采苗場和養殖場喪失基本功能,漁業資源增殖和恢復能力下降,自然岸線消失。沿海地區大型化工、石化、能源等基地開發,進一步加大了近岸海域環境風險。

國際上在陸海統籌海洋環境保護方面積累了豐富經驗。美國切薩皮克海灣通過全面動態監測、數學模擬預測等,識別主要污染物來源,有針對性地開展綜合整治,取得了良好效果。日本通過制定《瀨戶內海環境保護特別措施法》和相關水質改善計劃,嚴控陸域污染,重點保護海岸帶,基本保障了瀨戶內海環境安全。

加強陸海統籌的海洋環境保護,重點做好以下工作:一是建立環保協調機制,發揮環保、海洋、國土、水利等部門合力,聯合開展環評會商、執法監督、信息共享、預警應急等工作。二是完善水環境監測體系,綜合環保、國土、水利和海洋等部門監測斷面(點位),定期共享和交換監測數據。三是健全規劃體系,統籌重點流域、近岸海域、近海陸域等相關規劃,以入海河流治理和海岸帶保護為抓手,全面改善流域、區域、海域環境質量。四是建立陸海統籌的行動體系,重點整治黃河口、長江口、渤海灣、杭州灣等河口海灣,并在沿海城市實施總氮排放總量控制。

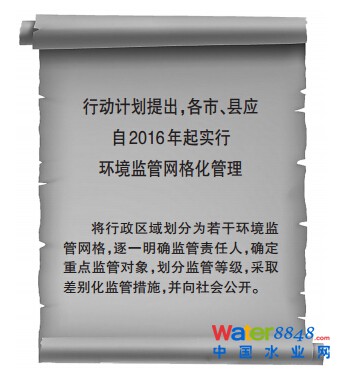

10 編織環境管理“天羅地網”

劃分監管網絡 明確水體單元

一是劃分監管網格。針對違法排污屢禁不止、部分區域排污不降反增、部分小溝小汊污染加重等問題,必須進一步加強環境監管。《水十條》提出,各市、縣應自2016年起實行環境監管網格化管理,即將行政區域劃分為若干環境監管網格,逐一明確監管責任人,確定重點監管對象,劃分監管等級,采取差別化監管措施,并向社會公開。

各地網格化環境監管工作積累了豐富經驗。河北省在172個縣(市、區)、30個開發區、2000多個鄉和5萬多個行政村建立了網格化環境監管體系,上下級網格之間、環保部門與企業之間,層層簽訂監管目標責任狀。保定市發放了環境責任監督聯系卡,確保任務到人、到污染源。湖北荊門市將漳河水庫周邊30多個村委會、居委會書記、主任聘為義務監督員,組建了漳河流域生態環保村級網絡。

二是明確水體單元。控制單元以自然水系控制斷面為節點,統籌匯水范圍內的各行政區,既能兼顧自然水系完整性,又能分清行政責任,避免了跨界糾紛,在我國淮河、海河等重點流域水污染防治規劃編制實施中發揮了重要作用,在任務項目統籌安排、資金及政策優化配制、工程分步實施等方面,取得了良好效果。實踐表明,將控制單元斷面水質與排污區域掛鉤,可成為環境監管的強硬抓手。

11 強化環境質量目標管理

將改善環境質量作為判斷工作成效終極標準

質量目標是水環境管理的出發點和落腳點。各級地方人民政府對轄區環境質量負責。改善環境質量是提升政府公信力、展示執政能力的必然要求。良好的生態環境是最基本的公共服務,是全面建成小康社會的重要內容,是滿足公眾期待、緩解社會矛盾的有效手段。質量目標管理,也是倒逼經濟轉型升級、優化經濟發展的重要手段。

質量目標管理是水環境管理轉型的基本要求。污染物排放總量控制,是現階段行政約束力最強的環境管理手段,為質量改善作出巨大貢獻。但是,水總量控制僅包括化學需氧量和氨氮指標,難以有效約束其他污染物,導致總量目標與質量目標脫鉤。當前,我國水環境管理急需完成由總量控制向質量目標管理的轉型,將改善環境質量作為判斷各項工作成效的終極標準。

國內外在質量目標管理方面積累了豐富經驗。美國最大日負荷控制計劃,根據河流水質目標確定污染源排放限值,成效顯著。歐盟《水框架指令》以“水生態良好”作為水管理的最終目標,穩步推進各相關工作。我國自2009年起對重點流域水污染防治規劃實施情況進行年度考核,將水質作為最重要的考核指標,考核結果向社會公布,并與國家支持和地方政府政績掛鉤,有力推進了水環境質量的改善。部分地區還開展了基于水質考核的生態賠償,取得了積極效果。

強化環境質量目標管理重點要開展以下工作:一是整合重點流域水污染防治規劃、重要江河湖泊水功能區劃等工作成果,明確水體水質目標。二是逐一排查各水體單元水質狀況,明確達標時限、措施任務、工程項目,并分解落實到責任主體。三是公開評估考核結果、達標方案、達標時限等信息,接受公眾監督。四是運用掛牌督辦、區域限批等行政手段,強化考核結果的應用。

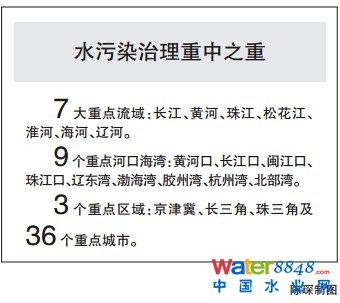

12 抓兩頭促中間

讓人民群眾看得見享受到水環境改善

地表水體按功能高低分為五類,不同功能類別分別執行相應的標準限值。“兩頭”指“好水”與“差水”,分別對應Ⅰ~Ⅲ類與劣于Ⅴ類水質的水體,“中間”指Ⅳ~Ⅴ類水質的水體。

人民群眾對飲用水安全風險、城市水體黑臭等問題反映日益強烈,保護水環境、治理水污染已成為全社會的焦點。抓兩頭促中間,是根據社會公眾訴求和水污染防治工作階段特點,在“好水”、“差水”兩頭彰顯保護和治理成效,讓人民群眾看得見、享受得到水污染防治工作帶來的環境效益;同時帶動其他水體水質改善,為全面建成小康社會貢獻力量。

因此,《水十條》提出,到2020年,七大重點流域水質優良(達到或優于Ⅲ類)比例總體達到70%以上,地級及以上城市建成區黑臭水體均控制在10%以內,地級及以上城市集中式飲用水水源水質達到或優于Ⅲ類比例總體高于93%等要求。

歐美發達國家從大規模治污到水環境質量明顯改善,花費了30年甚至更長時間,基本做法是統籌考慮水資源、水環境、水生態,采取控源截污、生態修復、綜合治理等措施。為實現《水十條》提出的水質改善目標,需重點做好以下工作:一是依法治污,嚴格落實《環境保護法》等法律法規要求,向水污染宣戰;二是系統治理,堅持以山水林田湖為生命共同體,市場與行政、經濟與科技手段齊發力,節水與潔水、水質與水量指標共考核。三是突出重點,將7大重點流域、9個重點河口海灣、3個重點區域、36個重點城市作為重中之重,以硬措施落實硬任務。

13 消除城市黑臭水體

推進新型城鎮化建設

城市水體,通常指城市中自然或人工形成的河流、河道和小型湖泊等景觀水體。受規劃不合理、排污集中、截污不夠、流量不足等因素影響,城市水體普遍污染較重,有的甚至發黑發臭,人民群眾反映強烈,成為水污染防治工作的薄弱環節和難點,也是新型城鎮化繞不開的“傷疤”。

據不完全統計,浙江垃圾河、黑臭河共計1.2萬公里,約占總長度的10%;江蘇省城市黑臭水體約占河道總數的20%;河南18個城市有34條黑臭河流,占河流總數的56.7%;廣州市黑臭水體約135個,占河涌總數的58.7%。

水體黑臭伴隨工業化、城市化快速發展產生。韓國首爾清溪川、英國倫敦泰晤士河、法國巴黎塞納河等都有類似經歷,但是經過整治,水質得到了改善。我國部分地區正在開展城市污染嚴重水體治理工作,江蘇省公布了313條擬開展整治的河流名單,擬于2016年基本消除城市河流黑臭現象;浙江自2013年起,全面推進“五水共治”,逐一制定污染河道整治方案,實行“河長制”,接受群眾和媒體監督。實踐經驗表明,城市污水截流及深度處理、初期雨水處理、生態堤岸建設等是主要的技術選擇;開展多部門合作、依靠市場機制、加強監督執法、強化考核及信息公開等是有效的管理手段。

《水十條》提出,加大黑臭水體治理力度,每半年向社會公布治理情況。一是堅持水質目標導向,落實截污優先、治理為本、開源增流、生態恢復、系統治理等要求。二是堅持問題導向,解決建成區污水直排等瓶頸問題,制定實施“一河一策”。三是堅持工程建設與長效管理兩手抓,將水環境保護作為城市發展的剛性約束,創新工程運營維護模式。四是嚴格考核,國家開展城市水環境狀況排名,地方定期向社會公布城市黑臭水體清單與治理進程。

14 地表水及地下水污染協同控制

打破頭痛醫頭、腳痛醫腳困局

當前,我國地表水及地下水復合污染事件頻發,華北平原滲井滲坑污染、遼寧阜新“綠茶水”等事件的主要原因是,受污染的地表水影響了地下水;廣西龍江鎘污染、重慶千丈巖水庫污染等事件的主要原因是,受污染的地下水影響了地表水。針對這些新情況,《水十條》創新思路,要求系統考慮地表水和地下水污染防治工作,打破“頭疼醫頭、腳痛醫腳”的困局。

地表水與地下水是水文循環的重要環節,兩者相互影響。受水文地質條件、土壤巖石結構等影響,地表水與地下水相互作用和轉化,當滿足水動力過程及水力梯度條件,地表水可通過河床滲漏、側滲補給淺層地下水,并可以越流補給深層地下水,污染物也會同時進入地下水。反之,在特定條件下,地下水也可以補給地表水。

國際經驗表明,地表水與地下水污染協同控制科學有效。美國《清潔水法》要求同步改善地表水、地下水水質狀況,五大湖區要求每年同步提交湖泊及地下水水質監測結果。歐盟充分考慮地表水和地下水污染協同控制,在《水框架指令》統一部署下,分別制定了地表水、地下水指令,要求避免彼此間的負面影響。經過治理,美歐部分地表水和地下水環境質量狀況已得到改善。

我國地表水與地下水協同控制需重點開展工作:一是完善水環境監測網絡,同步監控地表地下水污染狀況,統籌環保、國土、水利等部門的地表水、地下水監測斷面(井),提升環境監測和風險防控能力。二是加強飲用水水源保護,特別是傍河地下水開采,控制地表水污染物向地下的運移。三是在巖溶地區、京津冀等區域進行示范,研究地表水和地下水的相互轉化及影響,并試點開展修復。

15 構建水污染防治新機制

政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與

按照國家生態文明體制改革、環境管理轉型的總體要求,《水十條》提出,改革創新水環境保護制度體系,依法施策與市場驅動并舉,政府、企業、社會公眾多主體共治,推動形成“政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與”的水污染防治新機制。

一是健全執法監管體系,鍛造向水污染宣戰的法治武器。構建“全覆蓋、多層級、網格化、立體化”監管模式,切實提高環保部門履職能力。嚴格執法監督,嚴懲環境違法行為,完善國家督查、省級巡查、地市檢查監管體系,研究建立國家環境監察專員制度,加強對地方人民政府和有關部門環保工作的監督。嚴格環境司法,健全行政執法與刑事司法銜接配合機制,強化環保、公安、監察等部門和單位協作,完善案件移動、受理、立案、通報等規定,建立有效保障環境權益的法治途徑。

二是行政與經濟手段并舉,健全水污染防治約束和激勵機制。按照“源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲”的原則,建立健全生態保護紅線、污染物總量控制、排污許可、環境質量目標管理、考核和責任追究等重大制度,形成最嚴格的水環境保護制度體系。完善價格、財政、稅費、投融資等環境經濟政策,培育、規范市場,壯大發展環保產業,推動綠色循環低碳發展。加快制定相關政策,充分釋放政策紅利,因地制宜開展先行先試。

三是運用系統管理思維,強化部門協調聯動。水環境質量改善涉及生產、生活各領域,水污染防治、水生態保護和水資源管理等多方面,要有序整合不同領域、不同部門、不同層次的監管力量,強化水環境的統一監管;要落實地方政府環境質量負責制,探索實施環保“黨政同責”、“一崗雙責”;要建立跨區域、跨流域的環境保護協調機制,統籌水環境保護規劃、執法、監督等各相關工作。

四是從政府一元管理走向政府、企業、社會公眾多元共治。除強調政府職責外,《水十條》要求企業嚴格守法、落實主體責任,并強化公眾參與和社會監督。強化政府和企業環境信息公開,保障公眾環境知情權、參與權、監督權和表達權,完善公眾參與平臺,全面激發全社會參與、監督環保的活力,優化社會治理方式。

16 推進社會共治

借助公眾力量監督企業環境行為

水環境涉及眾多利益相關方,是典型的公共物品,有效且長效的水環境治理一定是全社會共同參與的結果。我國水環境社會治理主要有3種形式:以行政手段為主要特征的政府治理,以市場為導向的企業治理,以社會輿論、社會道德和公眾參與等為主要特征的公眾推動。

政府與企業是水環境治理的博弈方。一方面政府掌握了絕大部分環境治理信息、資金及技術等資源,企業難以獲得相關信息,導致發生水污染事件時,人們往往歸咎于政府監管不力。另一方面事權界定不清,越位與缺位并存,本應由企業承擔的治污責任過多地由政府承擔,而應當由政府承擔的公共需求又難以滿足,導致公眾不理解政府和企業的環境行為并產生抱怨。

《水十條》提出了“政府統領、企業施治、市場驅動、公眾參與”的社會共治模式。一方面,強調政府、企業和公眾合理分工、明確權責,公眾和企業不僅僅是參與和配合,更需要積極主動地獻計獻策、貢獻力量。另一方面,也是政府轉變職能、簡政放權、有所為有所不為的必然趨勢。社會共治模式下,政府是“掌舵者”,重在倡導、規劃、協調、監督;企業是污染物的主要產生者、治理者,重在開發和運用節水環保產品、技術;公眾是參與主體,更是政府和企業環境行為的監督者。

推進社會共治,一是推動環境服務第三方治理。要充分發揮市場在資源配制中的決定性作用,作為公共利益代表的政府,可將部分治理事務“外包”給社會或企業等第三方,政府制定規則、強化服務,由直接管理轉變為間接管理。二是提升社會治理能力。社會治理能力提升是政府與社會互動的結果,應做好頂層設計,健全各級政府間、政府與社會間,政府、企業與公眾間的參與機制。三是完善水污染防治信息系統。減少信息不對稱,減弱市場失靈,為企業環保治理、環保產業發展、社會公眾參與提供支持,借助公眾力量監督企業環境行為。